莫言燕尾服与马尔克斯利奇装——诺奖台上的民族自信 | 文佳

《活着为了讲述》- 莫言,诺贝尔文学奖获奖作品 #生活乐趣# #阅读乐趣# #经典好书推荐#

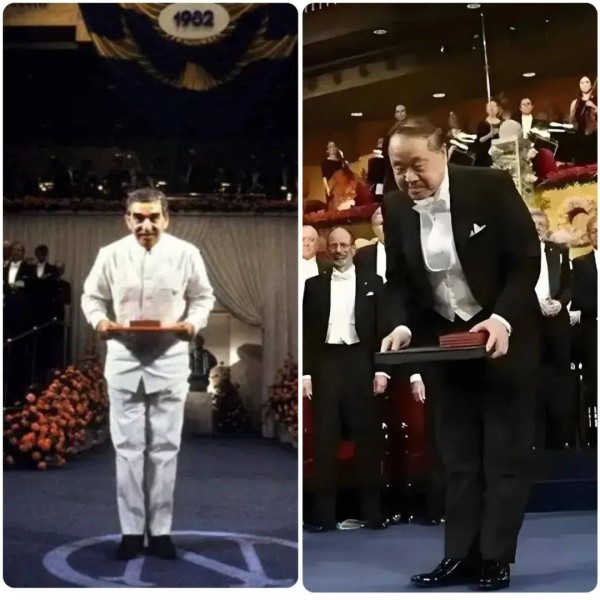

2012 年 12 月 10 日,斯德哥尔摩音乐厅的水晶吊灯照亮了诺贝尔文学奖颁奖台。当莫言身着黑色燕尾服步入会场时,全球媒体的镜头同时对准了这位来自中国高密东北乡的作家。这个瞬间不仅是文学的胜利,更是一场关于文化身份的无声博弈。如果时光倒流,假设莫言选择的不是燕尾服,而是一袭青布长衫或盘扣唐装,这场仪式又将如何改写中国与世界对话的语法?

一、服装政治:符号背后的权力隐喻

燕尾服作为西方文明的视觉图腾,承载着启蒙运动以来的理性主义传统。在诺贝尔奖的历史中,这套剪裁严谨的礼服如同文学殿堂的入场券,暗示着 "世界文学" 的评判标准。可是,1982 年马尔克斯身着白色利奇装领奖时,他用加勒比海风颠覆了北欧的肃穆,而莫言若选择中山装,则可能在西方美学体系中植入东方符号。这种选择的本质,是在全球化语境下重构文化话语权的尝试。

中国作家的国际舞台着装历来充满张力。1930 年代林语堂穿着长袍在哈佛演讲,用东方美学解构西方学术霸权;2012年莫言的燕尾服则暗含着对既有规则的妥协。这种矛盾在网络时代被无限放大:网友们用 PS 技术为莫言换上汉服、长衫,甚至黄袍,将服装选择异化为文化立场的站队。但真正的文化自信,或许在于超越 "非此即彼" 的二元对立—— 正如莫言在演讲时身着绣有篆体 "莫言" 的中山装,将个人符号与民族记忆编织进国际礼仪的框架,但这一点,却被他穿燕尾服深深鞠躬的谦卑形象抵消于无形,不能不说是一种难以弥补的文学家形象的人设上的重大失策。

二、身体叙事:从高密农民到世界公民

莫言的文学世界始终围绕着身体展开:《红高粱家族》中高粱地里的野合,《蛙》中生育的阵痛,都是对乡土经验的身体书写。如果他以传统服饰领奖,这个身体将成为文化转译的媒介。日本作家川端康成 1968 年身着和服领奖,用《我在美丽的日本》将物哀美学植入诺奖话语体系,这种 "身体叙事" 为莫言提供了另一种可能—— 通过服装的物质性,将高密东北乡的土地气息传递到斯德哥尔摩。

三、文学超越:服装之外的文化对话

历史的吊诡之处在于,马尔克斯的白色利奇装最终成为拉丁美洲的文化符号,而莫言的燕尾服却被在媒体的喧嚣中被反复提及并成为难以洗白的败笔——中国文人最大的精神特质就是最具民族性的个性与骨气,鲁迅就是最好的楷模。这或许印证了一个真理:真正的文化影响力,不在于服装的华丽,当莫言在颁奖典礼上鞠躬致谢时,他弯腰的弧度比燕尾服的剪裁更能定义他未来的文学意义上的历史形象特质。

在全球化与本土化碰撞的今天,莫言的诺奖时刻依然具有启示意义。他的燕尾服究竟是投降的白旗,还是文化对话的桥梁;他的选择是对传统的背叛,还是对 "世界文学" 概念的重新定义,必将成为永久的话题,也为后来的中国作家国际形象的展示,提供最好的镜鉴。

网址:莫言燕尾服与马尔克斯利奇装——诺奖台上的民族自信 | 文佳 https://klqsh.com/news/view/19940

相关内容

莫言获诺奖持久争议的背后:一场文学与商业的双向狂奔 | 深思第97届奥斯卡奖提名名单出炉 A妹提名最佳女配角奖

诺奖得主莫言和鲁迅差距有多大?莫言这段话意味深长!但令人折服

柏林电影节获奖名单公布 霍猛成柏林电影节最佳导演

奥斯卡超短获奖感言合集 阿尔弗雷德·希区柯克的感言是真的短

影星威尔史密斯的儿子,又一次上了头条:穿了一身女性化服装,引发热议

《平凡的世界》获矛盾奖,莫言获诺贝尔奖,难道真就很差吗?

布鲁塞尔中国文化中心举行音乐会庆祝蛇年新春

苏联人民艺术家斯特里仁诺夫去世,曾塑造多个经典荧幕形象

英国电影学院奖获奖名单公布 《沙丘2》获两项大奖