石头是《红楼梦》的“意义枢纽”,是物象叙事密码和器物叙事的巅峰

《红楼梦》是清代小说巅峰之作,曹雪芹创作 #生活知识# #历史文化解读#

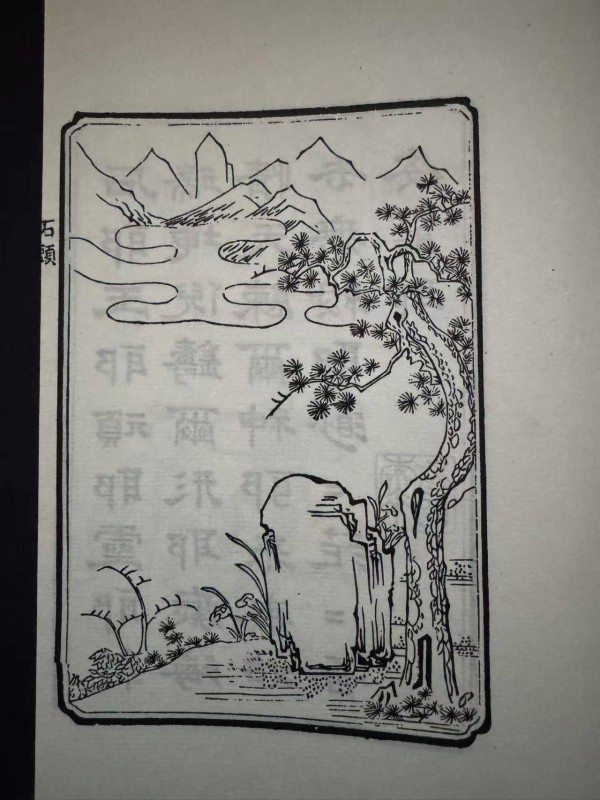

《红楼梦》原名《石头记》,石头在全书中意义非凡。从第一回一开篇,就说到青埂峰的顽石,是女娲补天剩下的一块石料,“无才补天”,后通灵,可人言。《红楼梦》以青埂峰顽石为叙事起点,通过僧道携其入世串联起“悲金悼玉”的悲剧。这一石头是意象叙事的结构策略,是物象叙事的密码,还是器物叙事的巅峰,对世界文学产生了深远影响,读懂了这块石头,就读懂了《红楼梦》这部伟大的著作。

一、 石头的意象结构意义:叙事策略、哲学隐喻与文化传统的深层交织

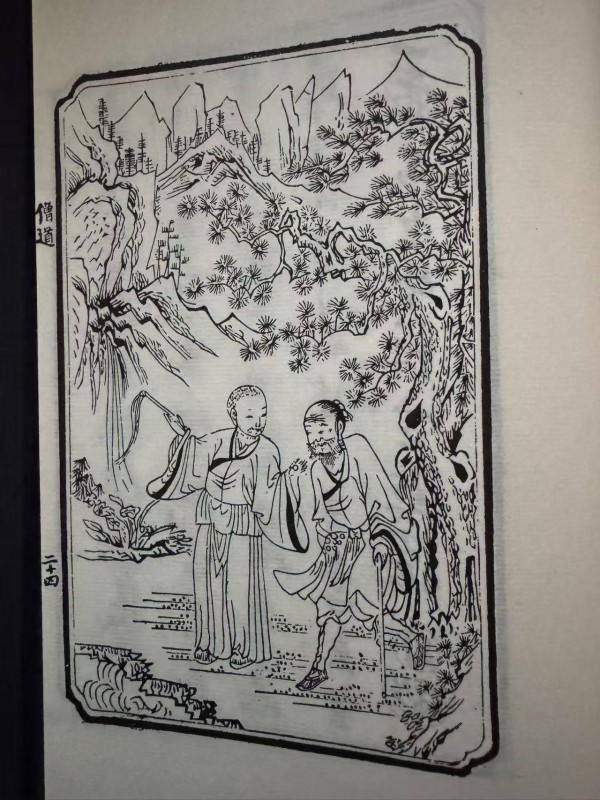

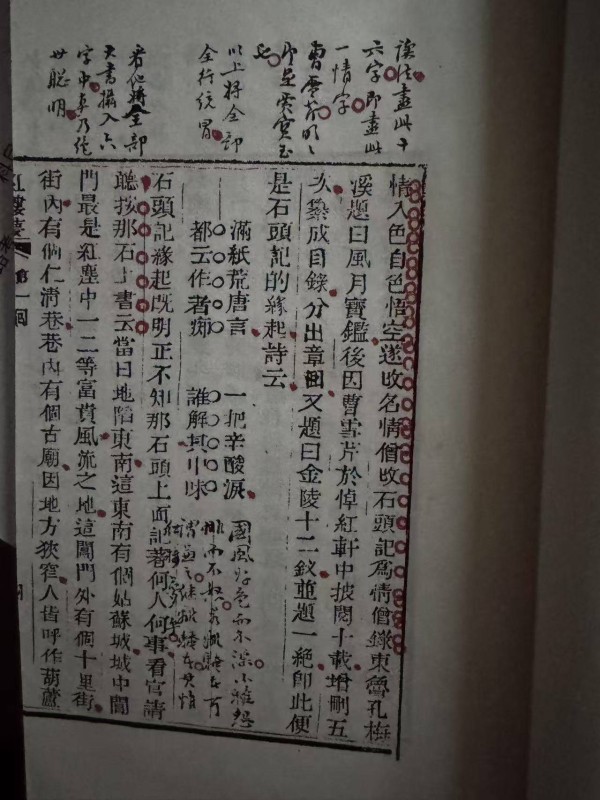

首先是叙事结构的“元框架”——从神话到红尘的闭环设计。开篇顽石因“无材补天” 被弃青埂峰,经僧道点化幻形入世,形成“神话缘起—红尘历劫— 归返本真”的环形结构。石头既是故事的“记录者”(“石上记”),也是主角贾宝玉的“物化象征”,这种“物我合一”的叙事设定,使神话维度成为人间悲剧的预叙与注解。第一回中,石头入世前僧道所言其“美中不足,好事多魔”,直接暗示了宝玉一生的命运轨迹。而结尾石头回归青埂峰,与开篇形成镜像呼应,强化了“万境归空”的宿命感。

其次是意象叙事的多元视角。石头作为叙事载体,既以“旁观者”视角记录贾府兴衰(如冷子兴演说荣国府时,石头作为隐含叙述者介入),又以“参与者”身份嵌入宝玉的生命历程(如通灵宝玉作为宝玉的命根,随其情感波动而显隐)。这种双重属性打破了传统线性叙事的单一视角,既让读者透过石头的“通灵”窥见人物内心,又通过石头的“顽劣”暗示现实的荒诞(如贾府众人对宝玉衔玉而生的迷信),形成叙事上的张力。

再次是文化符号的颠覆和哲学“色空”的具象化表达。顽石的原型可追溯至“女娲补天”的神话,象征建功立业。但是,此石“无材补天”反成其特质,隐喻宝玉沉迷情感、对科举仕途“经世致用”厌恶,是封建礼教的反叛者。石头从“大荒山”到“荣宁府”再到“大荒山”的历程,暗合佛教“缘起性空”的思想:红尘繁华(“色”)是石头幻形后的虚妄体验。贾府的烈火烹油、宝黛的木石前盟,最终都化作石头上的“满纸荒唐言”,印证了“一切有为法,如梦幻泡影”的哲学命题。

再其次是作者隐喻性自白。曹雪芹将自身经历投射于石头:曹家曾为“百年望族”,后因政治倾轧衰落,恰如“无材补天”的顽石。而石头记录的“悲欢离合”,实则是作者对家族史、个人史的忏悔与挽歌(如开篇“今风尘碌碌,一事无成”的自白)。石头的“通灵”不仅是宝玉的精神特质,更是作者对现实的批判性洞察 ——他借石头之口,将“真事隐去”(甄士隐),以“假语村言”(贾雨村)写尽世态炎凉,使石头成为一面照见封建末世的“风月宝鉴”。

二、 物象叙事的密码:从“物象”到“心象”的符号集成

首先我们进行物理特性的隐喻解码。书中石头的矿物特质是什么?青埂峰的这块顽石具有“青金石”的矿物学特征(青色象征“天工未竟”,道家“青”属东方生机,却被弃置西方昆仑意象的青埂峰);形制为“通灵宝玉”(八面玲珑与“八宝”纹饰)与“蠢物”(大荒山下顽石)的悖论,对应《庄子》“大巧若拙”的哲学思辨。

其次进行情节符号分析解码。第三回中宝玉摔玉是对“金玉良缘”世俗规训的反抗,玉的“易碎性”隐喻本真心性在礼教下的脆弱。第九十四回中丢玉与宝玉痴傻同步,对应佛教“六根失灵”的象征,玉的“失踪”即“真我”被尘俗遮蔽。第一百一十五回中甄宝玉送玉暗含“真作假时假亦真”的镜像逻辑,玉成为事物真假博弈的载体。

再次进行心象分析解码。石头是自省式叙事载体和“自性化”象征,石头从“无才补天”到“历劫归真”,从无意识(大荒)到意识(红尘)再到整合(归返)的循环。玉上“莫失莫忘,仙寿恒昌”的铭文,可视为“自性核心”,即强调个体或事物的内在的、本质的、具有核心主导作用的特性。宝玉与石头的关系本质是“自我与本真的对话”(如石头被摔、丢失等情节,隐喻宝玉对世俗规训的反抗与迷失)。

再其次进行“玉石悖论”的解构。正如脂批点明“玉乃石之美者”,在《红楼梦》中玉与石的界限模糊化,恰似“假作真时真亦假”的哲学迷宫,暗示封建伦理对“本真”的异化(玉是被雕琢的石,人是被规训的自然)。

三、 器物叙事的传承创新,对世界文学的深远影响

器物叙事作为一种以具体物象为叙事核心的文学手法,通过将器物转化为情节枢纽、象征载体与文化符码,在中外文学传统中形成了深远的影响与独特的传承脉络。从《红楼梦》的通灵宝玉到现代影视中的道具符号,器物叙事始终以“物”为媒介,连接着个体命运、社会历史与哲学思考。

1.叙事结构的“锚点”作用:以物串珠的情节组织

曹雪芹不是第一个创造器物叙事的,器物叙事最直接的影响在于为离散的故事提供结构性支撑。石头在结构功能上作为“叙事锚点”,串联情节,使离散的故事获得象征性统一。如《红楼梦》以“玉”为轴心,串联起宝黛爱情、家族兴衰与神话哲思。《金瓶梅》以“金瓶”(潘金莲、李瓶儿、庞春梅)为隐喻,将欲望、权力与道德堕落编织成网状叙事。这种“以物系事”的模式可追溯至《诗经》“比兴”传统(如《木瓜》以信物喻情谊),并在后世演变为成熟的叙事策略。《指环王》魔戒作为黑暗权力的具象化,驱动整个中土世界的冲突,其“腐蚀人心”的特性与“通灵宝玉”的“迷乱心性”有相似逻辑(如宝玉因丢玉而痴傻,类似人被魔戒吞噬)。但差异在于:魔戒是外在邪恶的象征,强调对抗与牺牲;石头则是内在欲望的投射,强调觉醒与超脱。

2.象征系统的“意义增殖”:从物象到哲思的升华

器物叙事的深层影响在于将物质实体转化为文化隐喻的载体。《西游记》中金箍棒作为孙悟空的象征物,不仅是降妖工具,更承载其身份蜕变(从“弼马温”到“斗战胜佛”):定海神针的“定”字暗喻心性修炼,其可大可小的特性对应“心猿”的躁动与收束,与宝玉 “通灵宝玉” 的 “心性象征” 异曲同工。个体精神的外化:鲁迅《药》中的 “人血馒头”,既是治病的药引,更是封建迷信与国民劣根性的象征;卡夫卡《变形记》中格里高尔变成的甲壳虫,以异化物象揭示现代人生存的荒诞。

3.器物叙事的当代价值:在“物役”时代重构人与物的关系

从《红楼梦》“玉在椟中求善价”的物欲警示,到现代社会“断舍离”思潮对器物崇拜的反思,器物叙事始终在科技让物功能无限扩张的语境下,通过叙事重建人与物的精神联结。如《雪国》镜子与温泉(日本文学),川端康成以镜子与温泉反复映照驹子的美与虚无,虽非“神奇物件”,但通过物象循环强化“物哀”美学,与《红楼梦》中“风月宝鉴”的“正反两面”(美与枯骨)在象征逻辑上相通,均以物象承载生命虚幻的主题。器物叙事始终在历史变迁中,为离散的个体提供文化根系的叙事坐标。

综上所述,《红楼梦》的通灵宝玉之所以成为器物叙事的巅峰,正因它将“玉”的物理属性(温润、易碎)、文化符号(君子比德、权力象征)与哲学思考(色空观、情本论)熔铸为一,完成了从“叙事工具”到“意义本体”的升华。这种“以物观世”的叙事传承,对世界文学产生了深远影响,同时也在当代仍以新的形态延续—— 当我们在电影中为一枚戒指的流转落泪,在小说中因“人血馒头”为人的命运唏嘘时,实则是在器物的叙事中,重新发现被现代性稀释的情感厚度与生命重量。器物叙事的传承,本质上是人类通过“物”的故事,不断重写自身存在意义的文化实践。(王永利)

网址:石头是《红楼梦》的“意义枢纽”,是物象叙事密码和器物叙事的巅峰 https://klqsh.com/news/view/32658

相关内容

刘亦菲:东方美学的国际化叙事者从《三国志》到《三国演义》 罗贯中如何完成虚实相生的高超叙事?|名人大讲堂

红楼梦-凡例01-红楼梦有多少个名字?

红楼梦-第一回-01-贾宝玉是通灵宝玉变的吗?

《红楼梦》第一章的深邃寓意与艺术魅力

整体叙事节奏很舒服,没有一句废话,人物之间发展设定的逻辑性也很强…

原创红楼梦清朝为何被列入禁书?你看贾母什么来头?和康熙关系密切!

传统音乐正成为电影叙事的点睛之笔

《红楼梦》里精彩的地方太多了,可以拿来细细品味,常读常新

为何《红楼梦》碾压其他三大名著?揭秘它不可撼动的密码!