在追求自律的道路上,许多人常常感到痛苦和挫折,年初立下的目标在几周后便不再具备吸引力,随之而来的自我放弃让人沮丧。似乎自律与痛苦是天然的伴侣,然而,这是一个误区。根据心理学大师M·斯科特·派克的观点,真正自律的根源在于自我价值的认可。

当一个人意识到自己的独特价值时,自律便不再是一种自虐式的坚持,而是自然流露的自我珍惜。自律实际上是自我照顾的表现,它源于对自身价值的认可。假如我们能够从根源上认清自我价值与自律之间的关系,这将是一个巨大的转变。这种认知冲突引导我们揭示成立自律的基础。

从神经科学的角度,我们可以看到自我价值感如何重塑大脑的决策系统。前额叶皮质负责我们的决策,而边缘系统则与情绪息息相关。当自我价值感强烈时,前额叶皮质的效率大大提高,这让我们在面对困难时能够做出更理智的选择。血清素水平的提升也助力于正面的自我认同,直接影响我们的情绪与行为。这一个小小的神经连接,恰恰构成了成功的自律之路。

当代社会中,自我价值的缺失表现为几种普遍的症候群。在绩效社会的压力下,生活仿佛变成了一块巨大的KPI仪表盘。每个人都在追求更高的目标,然而,这种单一维度的评判标准常常导致我们自我物化。社交媒体的影响让我们陷入了比较和焦虑之中,在亲密关系中,过度的补偿机制甚至可能导致情感上的隔阂。继而在这样的环境中,我们更容易失去自我的价值感。

重建自我价值并非易事,但可以通过几个层次的跃迁实现。感知层需以正念饮食和身体扫描的方式捕捉自我真实的感受;认知层则需建立个人的“成就银行”,存储和总结自己的成功经历;关系层则需明确个人的心理边界,设定与外部世界的健康关系。这些步骤帮助我们从内心中滋养自我的价值感。

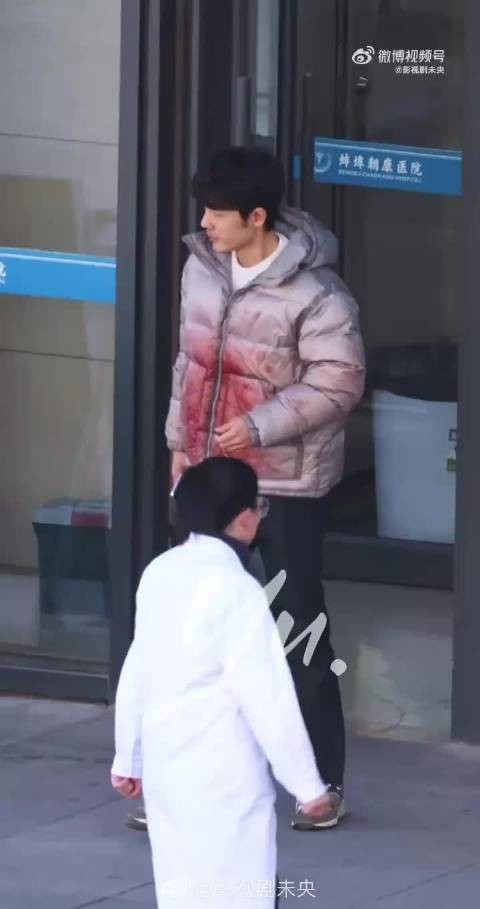

为了将这一理论转化为实践,我们可以设计一系列的行动路线图,比如晨间7分钟的价值确认仪式,让自我价值意识在每日的开始中根植。同时,推行「失败保险」的反脆弱计划,让我们在遭遇挫折时有应对的方法,建立能量补给站,从多个维度获取自我支持与成长。而董宇辉的逆袭,则为我们提供了一个清晰的范例。他在新东方的转型期,不仅重塑了自身的职业生涯,更实现了对自我价值的深刻认同。

然而,当外界的评判声不断袭来时,如何守住内心的自我价值?建立坚固的心理护城河至关重要。首先,要清晰自我的定位,防止外界评价对自我价值的侵蚀;其次,学习负面评价处理的认知重评技术,转变看待批评的角度,最后,培养精神抗体,通过日常的心理训练,提升自身的心理防御能力。

在这个充满诱惑与挑战的社会中,唯有认可自我价值,才能真正拥抱自律,也才能在自律的陪伴下,享受更美好的生活。返回搜狐,查看更多