再读鲁迅的《理水》:专制之沼——权力垄断与真相遮蔽

互联网巨头的权力滥用,引发反垄断科技伦理讨论 #生活知识# #生活感悟# #科技生活变迁# #科技伦理#

《理水》

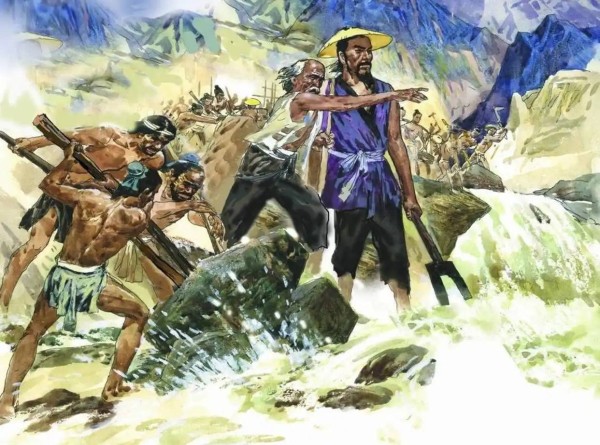

鲁迅的《理水》创作于1935年10月,后收录于鲁迅的历史小说合集《故事新编》,收录之前未公开发表。《故事新编》是鲁迅晚年时期的作品,这一系列的作品可以说是鲁迅思想的巅峰期,而《理水》又是里面非常精彩的一部作品。

《理水》如一柄解剖刀,剥开了大禹治水传说背后那层厚厚的历史尘埃。故事中文化山上那些“饱食终日,无所用心”的学者,水利局考察大员们浮光掠影的视察,以及灾民们“吃得来”的违心陈述,共同编织了一幅权力扭曲真相的图景。鲁迅以其冷峻的洞察,在这看似远古的寓言中,刻下了专制社会权力垄断与真相遮蔽的永恒烙印。

专制之沼——权力垄断与真相遮蔽鲁迅以“文化山”为缩影,无情揭开了专制权力垄断结构下权力来源的异化本质。那金字塔尖端的君主或军阀,俨然以“天意”代言人自居,其意志便是唯一律法。正如鲁迅所见,所谓“大革命”之后,不过“是军阀专制取代了以前的君主专制而已”,权力来源与归属的本质丝毫未变。这种权力结构如一张巨网,层层任命编织着封闭的链条:“权力的行使具有明显的垄断性、排他性、封闭性”,官吏的升沉荣辱全系于上级的鼻息,而非百姓的福祉与现实的政绩。

于是,权力在向下传递的过程中便如同猛虎下山,不断被扭曲放大,最终化为吞噬民脂民膏的巨兽。官吏们“谄上骄下”“压下捧上”,其权力实为君主威势的延伸。在《理水》中,当百姓为树叶水苔挣扎于死亡线时,官员却在京都大排筵宴,将灾民用以果腹的“民食”当作宴席上的点缀与谈资。这一场景何其讽刺,又何其沉痛!当君主意志与苍生苦难相冲突时,官吏们“毫不犹豫的牺牲老百姓”,将“民食”化为宴席上的点缀,正是权力“唯上不为下”逻辑的必然结果。蒲松龄《促织》中“天子偶用一物”而“民日贴妇卖儿”的惨剧,与《理水》里灾民的树叶水苔遥相呼应,共同诉说着“上有所好,下必甚焉”的千年循环。

专制权力更致命之处在于其系统性地遮蔽真相——这恰是权力垄断得以维系的重要支柱。信息在自下而上的传递链条中被层层弱化、修饰直至彻底湮灭。文化山上的“学者”们以伪学粉饰灾情,将灾民食不果腹的惨状说成“饱食终日,无所用心”;被推至官员面前的灾民代表,在权势威压之下“两腿立刻发抖”,言不由衷地说出“吃得来”的谎言。那层层上传的所谓“民情”,便如筛子滤过,最终抵达庙堂的只剩“日益繁盛”“安居乐业”的太平幻象。这种信息遮蔽不仅是技术性的传递失真,更是权力结构精心维护的生存法则,是专制巨塔赖以矗立的基石。

当权力者沉溺于“天下太平”的幻景时,鲁迅却将锐利的目光投向专制结构下被碾压的灵魂。文化山上的学者们,在飞车供应的面包与咖啡滋养下,于洪水的“诗趣”中空谈学问,其精神早已在安逸中腐朽溃烂。而底层百姓的沉默与怯懦,是千年权力重压下的扭曲与异化。面对官员,他们“战战兢兢”,不敢言说真实痛苦,只能将“树叶水苔”的苦涩咽下,挤出“托大人的鸿福”的谄媚之词。鲁迅对此施以“嘲弄和鞭挞”,这既是对个体麻木的痛心,更是对制造此等灵魂畸形的权力结构的愤怒控诉。

鲁迅的深刻之处在于,《理水》结尾大禹的“导”法虽带来繁盛,但这表面的“天下太平”依然笼罩在旧式权力结构之下——皇帝与群臣“欣赏大官员”,命令百姓“都要向大官员学”。鲁迅点明,在权力来源与结构未变的专制土壤中,即使有“导”的良法,亦无法根除权力垄断的痼疾与真相被遮蔽的宿命。

《理水》如同一面照妖镜,映照出权力垄断与信息遮蔽这对孪生恶魔在专制社会中的狰狞面目。文化山上的空谈与粉饰,京都宴席上的虚伪与麻木,灾民口中的怯懦谎言,共同构成权力扭曲真相的循环炼狱。当权力来源被垄断,当信息通道被梗阻,再宏大的“治水”工程也可能沦为粉饰太平的幻术。

文化山上的粉饰与京都宴席上的虚伪并未真正远去,它们不过换了副面具继续在人间游荡。那些在权力之梯上攀爬的身影,那些在信息迷雾中失语的面孔,依然在演绎着古老剧本的新篇章——历史并未终结,它只是暂时蛰伏,等待下一个揭开封印的人。

网址:再读鲁迅的《理水》:专制之沼——权力垄断与真相遮蔽 https://klqsh.com/news/view/155492

相关内容

再读马伯庸《长安的荔枝》:专制之下,权力荒诞与人性的无声悲鸣再读鲁迅的《狂人日记》:专制社会就是一个“吃人”的社会

再读鲁迅的《呐喊·自序》:被困在“铁屋子”和宿命里的人

鲁迅一生是诗

重读《孔乙己》:与鲁迅先生对话,那些埋藏至深的时代印记

以“鲁迅VS周树人”的形式演绎热门话题,“鲁迅式脱口秀”引200多万粉丝追看

何惟芳研制菜籽油破反派灯油垄断,助力学子科考

鲁迅经典《朝花夕拾》读书分享会:在时光碎片中重遇鲁迅

鲁迅的名人故事(通用15篇)

鲁迅励志小故事(精选22篇)