2025必读的5本历史好书,太太太好读了(建议收藏)

历史书籍是历史爱好者的宝藏 #生活乐趣# #读书乐趣# #历史书籍#

为什么要读历史呢?

因为历史是一面镜子,让我们在其中看到自己的影子。

它告诉我们,无论时代如何变迁,人性中的善良与坚韧、勇敢与智慧,始终是推动世界前行的力量。

读历史,就像是在和那些伟大的灵魂对话,他们在面对困难时的勇气,让我们在迷茫中找到方向;

他们在创造奇迹时的智慧,让我们在平凡中看到希望。

历史让我们明白,无论生活多么艰难,总有人在黑暗中点亮了希望的火种,而我们,也可以成为那个传递光明的人。

每一个时代的人都有他们的使命,而我们,也肩负着自己的责任。

历史让我们明白,无论世界多么复杂,善良和正义永远不会缺席;无论生活多么艰难,希望和梦想永远值得追求。

今天分享5本经典的历史好书,建议收藏起来慢慢读!

读历史,不仅仅是为了了解过去,更是为了在历史的智慧中,找到属于自己的那份温暖与力量。

01

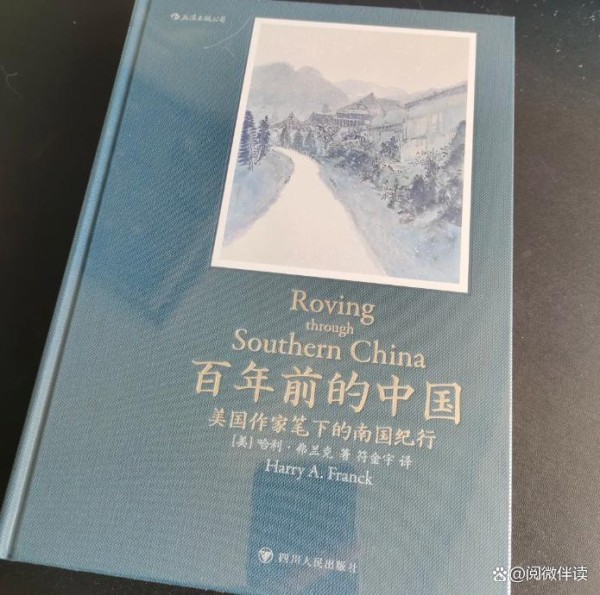

《百年前的中国》

作者:哈利·弗兰克

当我们翻开哈利·弗兰克的《百年前的中国》,仿佛打开了一扇时光之门,让我们得以窥见十九世纪末二十世纪初中国的真实模样。

这不是一本历史学术著作,也不是文化研究论文,而是一位旅者的亲历记录,一位异乡人的细致观察。

从清末的都市街头到边陲村落,从官僚衙门到平民百姓的日常生活。

弗兰克以一个西方人的视角,用生动且不失尊重的笔触,描绘了那个动荡年代中国社会的肌理与温度。

在西方探险热潮如火如荼的时代,哈利·弗兰克并非猎奇地踏上中国这片土地,而是带着好奇、敬意与耐心深入民间。

他穿越黄河流域、涉足西北边疆,甚至走入老百姓的家中,与他们对话、共处,真实记录下那些在“宏大叙事”中往往被忽视的细节。

在他笔下,中国不是一幅静止的东方图景,而是充满了生机与矛盾、传统与变革交织的生活画卷。

他描写的不是抽象的“中华文明”,而是那些在街市叫卖的商贩、在庙宇里低语的僧人、在茶馆里议论时局的老百姓。

他关注的,是一个国家在旧制度崩塌前的挣扎,是一个民族在历史转折口的脉动。

他没有预设立场,也未带有偏见,而是尽力保留了一个西方人“眼中所见的真实中国”。

百年前的中国,有苦难,也有希望;有落后,也有韧性。

通过弗兰克的眼睛,我们看到了中国人面对生活的坚忍和乐观,看到了一个文明古国在屈辱与复兴之间徘徊的复杂面貌。

它提醒我们,历史不应只是课本上的年表,而是一段段真实的生活,是无数个“他们”的过去,构成了今天“我们”的现在。

02

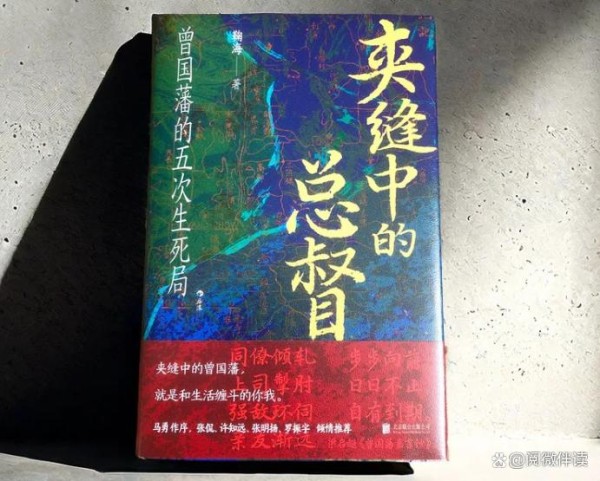

《夹缝中的总督》

作者:鞠海

在中国近代史的波澜壮阔中,曾国藩是一个无法绕开的名字。

他既是湘军的缔造者,是镇压太平天国的中流砥柱,又是文化士绅的代表,是传统与现实夹击下的挣扎者。

这本书以曾国藩担任总督前后的视角为核心,厘清曾国藩困局所处的历史夹缝,展示晚清复杂变动的政治生态网络,考察晚清军政史,探究造成曾国藩五次困局的原因。

曾国藩的五次困局恰是晚清政局的转折关头,此时的晚清军政系统正面临诸多棘手难题,这是造成曾国藩身处多重夹缝的推手。

在这本书中,我们看到的不是“完人”曾国藩,而是一个步步为营、几近崩溃、却始终咬牙挺住的“夹缝中生存者”。

他要面对的不只是战场上的敌人,还有上级的猜忌、同僚的掣肘、下属的离叛,以及内心的焦虑、恐惧与自我怀疑。

他就任的两江总督,号称“东南第一要缺”,其历任人选关系着清朝历代的满汉关系、央地关系、南北关系等时局的变化,曾国藩的就任也不例外。

两江总督在太平天国运动期间却是高危职业,不得善终,夹在多重势力之间,是个烫手山芋。

鞠海不是在写一个“圣人”,而是在解剖一个人——一个活在极端压力下、不断做出妥协与决断的人。

他写曾国藩如何选择“办团练”时的胆战心惊,写他如何应对“湖南兵变”的无力与羞愧,写他在与太平天国周旋时如何被夹在皇权与现实之间左右为难。

这些都让我们看到,一个人如何在巨大的制度困局与人性复杂中寻找自己的立锥之地。

曾国藩的成功,不只是靠着读书与勤奋,而是在一次次生死局中,看清了世界的真实面目,却依旧不肯放弃内心的准则与使命感。

03

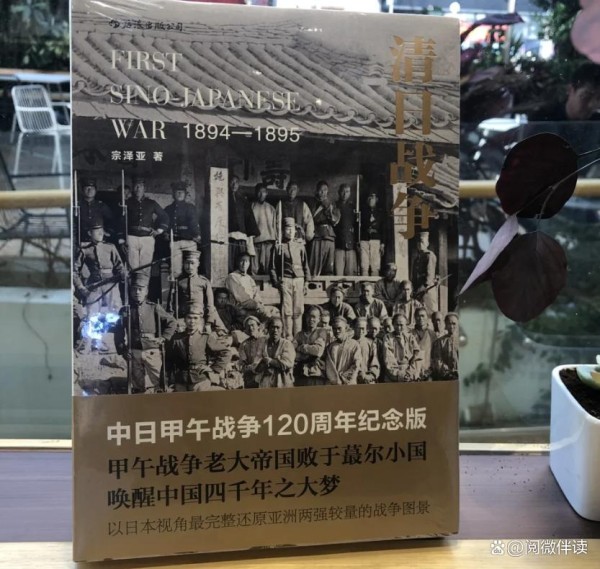

《清日战争》

作者:宗泽亚

1894年的甲午战争,是中国近代史上最深重的一场国殇。

彼时的大清帝国,表面上国富兵强,洋务运动蒸蒸日上,海军赫赫有名。

然而一场战争下来,曾被寄予厚望的北洋舰队全军覆没,朝廷腐败无能暴露无遗,日本则借此一跃跻身帝国之林。

宗泽亚在这本书中,并未停留在史实的堆砌,而是将清朝的制度弊病、军政积弊、文化心理与战争发展交织呈现。

让我们看到,一个国家如何在看似庞大的身躯下,早已失去了真正的灵魂和血性。

它不夸大民族情绪,也不一味贬低晚清官僚,而是试图还原每一个人物在特定历史背景下的思维逻辑和行为动因。

从李鸿章的进退维谷到丁汝昌的悲壮赴死,从小站练兵的勉力支撑到朝堂权力的倾轧角逐。

宗泽亚笔下的清日战争,不是冰冷的战报,而是一场关乎民族命运的悲剧舞台,每一个角色都写满无奈与挣扎。

面对西方列强的压迫、日本崛起的震撼,传统儒家知识分子在“体用之争”“华夷之辩”中徘徊失措,他们既看到了世界的变化,又无法彻底放下文化优越感。

这种思想的裂缝,直接影响了国家政策的制定和战场的决策执行。

而宗泽亚对这些思想脉络的梳理与批判,远不止于一场军事失败的解释,更是在追问我们为何一次次在历史的关口迷失方向。

这本它提醒我们:真正的强大,不在于军舰的吨位和战术的巧妙,而在于制度的透明、思想的开放、文化的反省和民心的凝聚。

读完《清日战争》,你不会只是了解了一场战争的来龙去脉,更会感受到一种深沉的历史痛感。

这种痛感,并不让人沮丧,反而是一种力量,让我们知道曾经走过的弯路,也让我们有勇气不再重蹈覆辙。

04

《简读中国史》

作者:张宏杰

文明从来不是孤立发展的,自它产生的那一刻起,就受到世界其他文明因素的影响。

但这些外来因素并未改变中华文明的本质,反而更彰显出了中华文明的独特性。

如果你总觉得中国历史太长、太复杂、不知从何看起,那么张宏杰的《简读中国史》也许正是那扇理想的入口之门。

张宏杰不仅有扎实的学术功底,更懂得如何用通俗清晰的语言,向普通读者讲述一个宏大文明的演进历程。

它既保留了历史的基本脉络,又打破了传统编年体带来的疏离感,将历史浓缩为一场思想和制度的演化史。

在张宏杰的笔下,中国历史不仅是王朝的兴衰起伏,更是制度如何塑造国民性、文化如何影响统治逻辑的深层故事。

他写秦朝,不只是讲秦始皇的强权统一,更在探讨中央集权的制度根基;

他讲宋朝的文治,不止在赞颂文化的繁荣,更在揭示士大夫政治的演变轨迹;

而讲到明清的衰落,则不只是外患与内乱的堆叠,而是深刻反思为何中国在漫长的历史中发展出了稳定却缺乏创新的政治结构。

张宏杰以一种近乎“剥洋葱”般的方式,一层一层剖开中国历史的肌理,让你看到一个真实、复杂、不被神化也不被妖魔化的中国。

他努力让我们理解,很多看似荒诞的历史现象,其实源于深层的逻辑与必然。

通过这本书,我们学会的,不只是记住历史,更重要的是理解历史如何影响当下我们的思维方式、社会结构与文化心理。

这是一本既适合对历史感兴趣的年轻人入门,也值得有一定阅读积累的读者慢慢咀嚼的作品。

05

《大变局》

作者:谌旭彬

1861年,咸丰皇帝逃往承德,并死于避暑山庄。

为了壮大国力,摆脱面对西方的弱势局面,在慈禧和奕䜣的带领下,大清王朝开启了自上而下的变革之路。

在中国近代史的洪流中,晚清这一段,常常被贴上“积弱”“腐朽”“列强入侵”的标签。

而在众声喧哗中,真正冷静、系统地梳理那段关键转型期的作品并不多。

这不是一本单纯讲述甲午战争、洋务运动或戊戌变法的史书,它的野心在于——还原一个复杂、多面、有血有肉的晚清。

这五十年,不只是失败的代名词,更是中国人第一次试图以现代国家的姿态回应世界秩序变化的尝试。

是自上而下、从军事到制度、从技术到思想的一场整体性转型实验。在失败的阴影背后,藏着无数值得我们重新审视的智慧、勇气与挣扎。

书中对曾国藩、李鸿章、张之洞等核心人物的刻画也极具立体感。

不是传统教科书里非黑即白的脸谱,而是一个个在现实困境中挣扎前行的改革者,他们既有限,也伟大,既保守,又开明。

晚清改革五十年并不是一段与当下全然割裂的历史,它是我们今日种种困境的起点,是我们制度、文化、思想中许多“未完成之事”的历史根源。

在知识碎片化、观点极端化日益严重的今天,像《大变局》这样既有思想深度,又有历史厚度的作品,显得尤其珍贵。

它提醒我们:历史不是用来消费的,而是用来理解自身、理解时代的工具。

只有真正看清晚清那场“改也亡,不改也亡”的困局,我们才可能更清晰地把握今日中国的发展路径,也才可能在新的时代关口,不重蹈覆辙。

举报/反馈

网址:2025必读的5本历史好书,太太太好读了(建议收藏) https://klqsh.com/news/view/167846

相关内容

2025必读的5本历史好书,太太太好读了(建议收藏)男人此生必读的5本书(建议收藏)

【她阅读】8本“治愈好书”,建议收藏

2025必读书单,后劲太大了,低谷期都去看看这5本经典好书

10本自我提升必读经典好书,建议收藏

关于读书的10本好书(非常值得收藏)

聊读书:推荐120本书目(建议收藏)

读书分享《太好了》

人到中年必读的10本顶级好书(建议收藏)

一定要多读书,5本超好看的历史文化书单,全程高能,一读就上瘾