传统文化并非遥远的历史遗迹,而是与我们的生活息息相关

参观当地的历史遗迹,体验传统文化 #生活知识# #旅行生活# #异国文化体验#

探寻生活深处的文化蕴藏

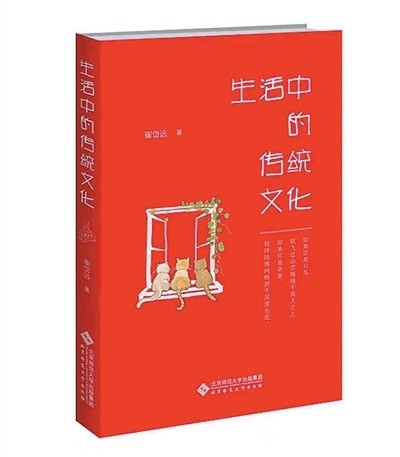

——评崔岱远《生活中的传统文化》

■郭必恒

崔岱远的新作《生活中的传统文化》(北京师范大学出版社)将典籍中的思想精华与生活细节联系起来,引导人们体会那些习焉不察的日常生活背后的文化内蕴,探寻传统文化扎根生活的深厚根基与独特魅力。民俗学家、民间文艺学家钟敬文先生曾指出,“民俗不是靠文字传承的,但它是民众后天习得的知识、行为的一部分,也是一种文化样式。”这提示我们,那些看似平常的生活,却蕴藏着文化的丰厚韵味,使人回味无穷。

《生活中的传统文化》不仅有对家庭生活、衣食住行、待人接物和传统节令的生动描写,还有对传统文化中思想精华的现代解读,能够让读者感受到传统文化言之不尽的绵长魅力。该书对家庭生活中的礼节风俗描写得细致入微,从日常的进出家门,到拜年祭祖时的各种讲究,无不彰显着传统文化以礼化人的作用。衣食住行中的传统韵味是书中浓墨重彩的一笔。比如,在阐释“衣着得体”的观念时,作者注意到了几千年来服装款式的曲折变化,而变化之中犹有未变,那便是“得体”。作者写道,“得体,是穿衣服的基本法则。怎么才算得体?与身份相配,与环境相称,与时代相融,就算得体。比如参加各种正式典礼要穿这个时代的主流正装,婚礼要喜庆,丧礼要深沉,其他典礼要郑重。”

平日里待人接物的礼节仪轨,也在书中得以体现。例如,见面时的作揖礼,表达了对他人的尊重;在接受他人礼物时,要双手接过,并表示感谢;筵席安排体现着在同一情境里对不同人的尊重程度,要综合考量职位、年龄、社会知名度等因素,家庭宴会还要照顾到辈分和亲疏远近;无论是礼仪还是礼物,都讲究个礼尚往来,礼的原则是对等相待,有“施”就应当有“报”,相互之间的“施”与“报”既体现了尊重别人,更展示出自尊自重。这些待人接物的礼节或礼貌都体现了中国人的谦逊和诚意,看似琐碎,实则蕴含着人与人之间的尊重、关爱与和谐相处的智慧,是传统文化在人际交往中的具体表现。

《生活中的传统文化》语言平实生动,将复杂的文化概念和生活细节的内涵讲解得清晰透彻。例如,在探究家人的相处之道时,作者讲述了孔子与曾参的故事,说明:“一呼一应、一唯一诺之间表面上只是个语调的差别,可就在这个小事小节的毫厘之处恰恰是培养亲人情感的枢机,这正是生活中传统文化带给我们的启迪。”

阅读《生活中的传统文化》,读者会发现,传统文化并非是遥远的历史遗迹,而是与我们的生活息息相关,具有强大的生命力和时代价值。当然,如若书中能重点针对如何在当代社会弘扬优秀传统文化的问题做更深入的讨论,并设置一些思考题,或许能更有效地引导读者思考自身与传统文化的关联,增强参与感和互动感。

(作者系北京师范大学艺术与传媒学院教授)

网址:传统文化并非遥远的历史遗迹,而是与我们的生活息息相关 https://klqsh.com/news/view/178764

相关内容

增城区荔城街的历史文化与非遗体验活动民族的文化传统和历史的文化信息被大量地记载于历史

融合现代与传统的非遗文化体验活动

文化快评|非遗体验,让传统文化更有亲和力

非遗体验 让传统文化更有亲和力

邯郸道历史文化街区:成语文化与非遗体验的热潮

解读浙江的历史文化

枣阳非遗活动:传统文化与现代生活的交融

什么是历史文化

古城墙历史文化节,感受历史文化的韵味与魅力