卡夫卡《变形记》面世110年,那只大虫子依然能让观众共情

读卡夫卡的《变形记》,思考现实与幻觉的界限 #生活乐趣# #读书乐趣# #哲理书籍#

今年是卡夫卡的《变形记》面世110年。

这部首次发表于1915年的小说是卡夫卡少有的生前发表的作品,也是卡夫卡小说中最早被译成中文的一部。

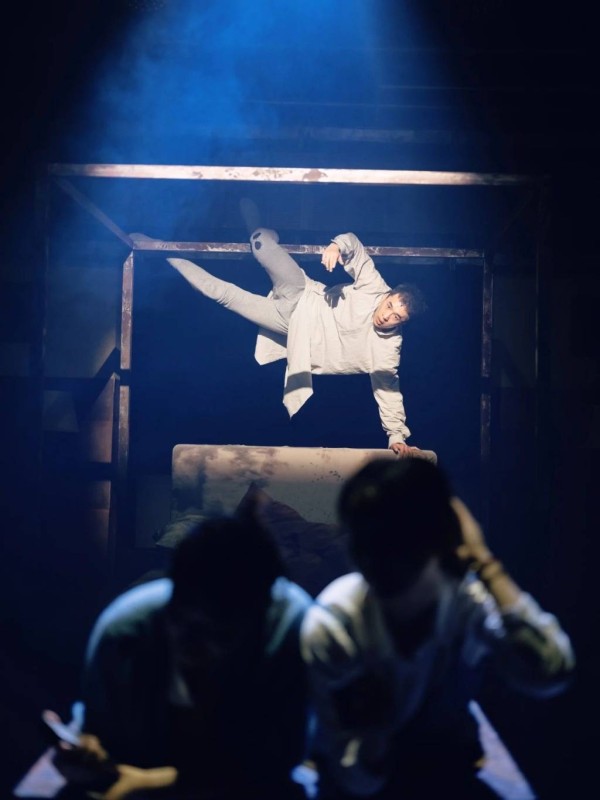

这几天,改编自《变形记》的同名舞台剧正在上海话剧艺术中心上演,观众席上的抽泣与叹息此起彼伏。那个变成虫子的开头,那种惊慌、迷茫、恐惧、孤独的感觉,时隔110年,依然能在你我心头回响。

“尤其是今天的年轻人,他们既疲于挣扎又无力改变,他们更能共情于卡夫卡笔下的那只躺在床上起不来的虫子。”

3月31日,复旦大学德文系系主任、教授李双志就“卡夫卡与《变形记》在中国的传播”接受澎湃新闻记者专访,“一次又一次,卡夫卡为我们提供镜子,让我们照见了可能早已被折磨得不成人样的自己。”

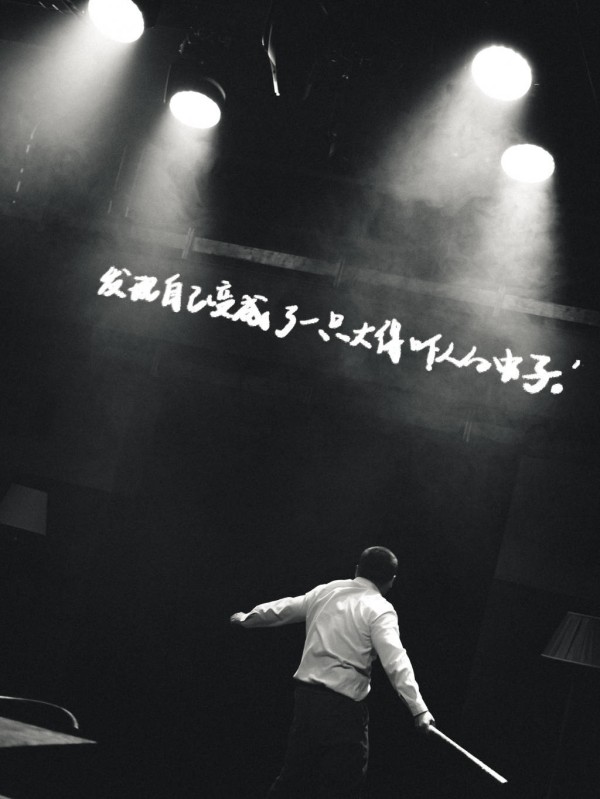

上话版舞台剧《变形记》剧照

(一)

《变形记》在中国的首次公开译介可以追溯到1979年——复刊后的《世界文学》首次刊登了由李文俊先生翻译的《变形记》。

1980年,德国著名文学批评家汉斯·马耶尔访华,当他在北京大学的一次活动中被问及“谁是本世纪最重要的现代德语作家”,他的回答是:“第一是弗兰茨·卡夫卡,其次是托马斯·曼,第三是布莱希特……。”

在叶廷芳先生所写的《通向卡夫卡世界的旅程》一文里,这一论断当时“语惊四座”。

弗兰茨·卡夫卡(1883-1924)

紧接着,伴随着国内风气大开,“卡夫卡热”一下席卷各地。

“1980年代可谓无人不读卡夫卡,他甚至变成了文艺青年的一个标签。余华、莫言、残雪等我们后来熟悉的作家,都绕不开卡夫卡。”李双志说,其中被翻译最早的《变形记》,更是成为了极具轰动性的文学事件,“它是卡夫卡作品中最典型的一部,大家往往会把它跟‘异化’现象联系在一起,也把这种超现实主义的文学手法看作是现代文学的代表。”

当时国内也掀起了现代美学复兴的热潮,很多中国作家希望在单一的现实主义文学创作中探索出一条更先锋的道路,对西方现代文学的滋养充满了饥渴,卡夫卡无疑给他们带来了巨大的灵感。

另一方面,经历了一场浩劫后,许多人对于卡夫卡笔下的荒诞、暴力以及“异化”感同身受。

“特别是那些比我大两辈的学者,他们的心灵创伤能在卡夫卡的作品里找到对应,产生共鸣,他们会觉得卡夫卡所写的噩梦一般的痛苦和他们的痛苦非常相似。”李双志说,因此1980年代的“卡夫卡热”,既是文艺复兴,又是思想解放,还是一种触摸与面对伤痛。

(二)

到了1990年代,商业经济呼啸而来,文学艺术相对退潮。

简单来说,大家都不像过去那么“文艺”了。

上话版舞台剧《变形记》剧照

“卡夫卡的作品就进入了一个经典化阶段。首先各类译作、研究非常多。另一个,卡夫卡慢慢进入了我们中学的语文教材,他成为了大家公认的文学经典。”

李双志说,这时国人对卡夫卡的接受比较固定,但在固定化的过程中,大家也渐渐远离了那种有切肤之痛的阅读,不再有早年的狂热,而更多是把卡夫卡的作品当作“必读的世界文学名著”。“像是北大的老师回忆起自己做学生,课堂上都会被老师催着读卡夫卡,说那是大师,是典范,但大家私底下都在读金庸。”

与此同时,随着国内对卡夫卡的了解越来越学术化,“卡夫卡与中国的关系”也开始进入国人的视野,包括卡夫卡如何接受中国文化、卡夫卡怎么接受道家思想,等等。

“其中《变形记》也很典型,我们的教科书里就出现了《变形记》和《聊斋志异》的对照。你会发现,我们对卡夫卡的认识建立在一个世界文学主题上,而这个主题又可以与我们民族的文学产生呼应。”李双志认为这也是一个非常有趣的现象,“大家是在一个世界文学和比较文学的视野下去读卡夫卡。”

(三)

耐人寻味的是,近十年,国人对卡夫卡的阅读又开始有了切肤的感受。

“今天这个世界跌宕起伏,出现了新的战争,新的冲突,我们又进入了一个没有安全感的时代。我们生活中的许多困境,资本的、技术的、社会的、家庭的……都能在卡夫卡这里找到更多的对应。”李双志说,“一百多年了,卡夫卡为什么能流行这么久,确实是因为他的作品有非常强大的适配性和兼容性,将现代社会里反复暴露的问题以文学的形象传递给我们。”

于是,大家说卡夫卡是上班文学的鼻祖,是打工人的嘴替,是一百年前的预言家。

于是,卡夫卡与《变形记》在中国进入了新的火爆期。

上话版舞台剧《变形记》剧照

除了最近的上话版舞台剧《变形记》,李双志还注意到此前李建军导演的话剧《变形记》,以及很多小剧团所做的《变形记》改编。“这是一个很有意思的现象。我们不断重新发现自己生活中的‘异化’,这些‘异化’也刺激了很多文艺创作者,让他们一次次把卡夫卡搬上舞台,实际上也是呼应了这个时代大家宣泄的需求。”

上话版舞台剧《变形记》剧照

在李双志看来,卡夫卡之所以是现代心灵的代言人,他的作品之所以跨越百年经久不衰,一方面在于他对现代文明非凡的洞察力和想象力,能精准地直击现代化社会的弊病,精准地呈现我们的心灵困境并推动我们对此反思;另一方面在于他的象征性写法,使得他的作品里总有一种能够对应不同困苦的魅力或者魔力。

“不管在什么年代,我们都能发现自己在心理上变成虫子的那一刻,对吧?”

李双志在卡夫卡博物馆

网址:卡夫卡《变形记》面世110年,那只大虫子依然能让观众共情 https://klqsh.com/news/view/18563

相关内容

高晓松:“不读一下卡夫卡的书,你是追不到女生的”藏文化中的唐卡是百科全书

为什么唐卡佛像面目狰狞

太好了是大王体验卡!观众不语,只是一味偷笑

古保祥:乡虫杂俎|中原作家

离婚三月面相突变!黄圣依现身威海遭热议:这脸还能认出来?

让观众要求加戏,台词有含义,董洁只用一句话,就给内娱上了一课

原创女子拒绝与孔子共乘一车,孔子说了句名言,让她被后世骂了2000年

京津冀推进社保卡一卡多用、跨省通用

重温《甄嬛传》,那些经典场面和台词依然让人回味无穷!