今年最狂的脱口秀段子,只有中专生敢讲

自编笑话:模仿脱口秀,讲一个自创的段子。 #生活乐趣# #日常生活趣事# #轻松幽默的生活方式# #搞笑日常生活#

《脱口秀和Ta的朋友们》第二季开播了,第一期结束,拿下第一名的是一个观众感到陌生的名字。

一个新人,叫小奇。脱口秀段子里讲的是他作为一名中专生的经历和看法,反复打磨的梗配上自然诙谐的表演,观众为他打出了297的分数,首期最高。

媒体称他为黑马,实际上,从中专生的起点出发,今年已经是小奇讲脱口秀的第五个年头。参加节目前不久,他刚获得第七届单立人全国原创喜剧大赛冠军。

以一己之力将脱口秀的学历门槛打下来的小奇,中专毕业后干过理发店小工、后期修图师、摄影工作室,偶然间接触到脱口秀,便开始将自己的真实经历写成段子,后来逐渐发展成主业。

2024年,教育部职业教育发展中心发布了《中国职业教育发展报告》,数据显示,中国高中阶段教育毛入学率为91.80%,其中中等职业教育在校生占高中阶段教育总数近40%。而这些中专生在现实生活中却常常被忽略,他们大多从事着基层工作,被称作某某师傅,只给社会留下了一些模糊的刻板印象。

小奇觉得他们也是真正的普通人,这个庞大但沉默的群体需要被看见。

一

中专生“羞耻”

第一轮比赛,小奇在后半段上场,他觉得这和之前的小剧场完全不一样。舞台很亮,离观众很远,场地很大,说话的声音感觉空空的。这是小奇第一次站上《脱口秀和Ta的朋友们》第二季舞台的感受。

表演是讲述小奇作为中专生的真实经历。小奇觉得这是自己身上很重要的一个标签,也是自己很想讲的东西,“这个东西我一直带着好多年了,一直不知道怎么讲,节目给了我一个很好的机会去写去播。”

第一个梗讲完,他发现自己有点冒险,那是一个有点绕的梗,小奇铺垫了很久。庆幸的是,观众顺利get到了笑点,随后他集中注意力,完全投入了表演中,脑海里只有两件事:段子、观众的反馈。“我后来发现我都没怎么看领笑员那边,完全是凭着自己感觉和本能在演。”

这段关于中专生的脱口秀段子炸了。现场的观众给他打出了297的分数,也是本季节目首期的最高分。小奇觉得有点难以置信,也觉得压力变大了,他害怕自己以后没办法自如地讲出某些观点,“我感觉现在是我生活中最焦虑的时候,这个节目跟高考一样,虽然我没参加过真正的高考。”

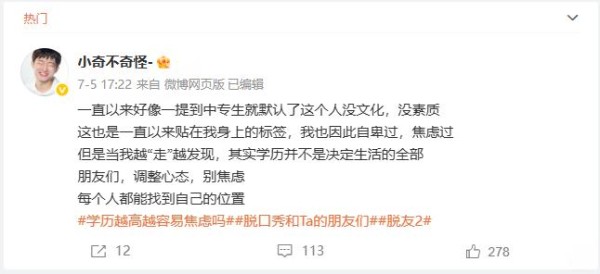

此前,脱口秀已知的最低学历是大专,小奇的出现,又将脱口秀的学历门槛打下来一些。节目播出当天小奇在社交媒体上写:“朋友们,调整心态,别焦虑,每个人都能找到自己的位置。”

热评第一条是:人还是得上中专。小奇回复:“加油,下辈子少努力一点,就能上中专了。”

在小奇眼里,社会对于中专生群体的误解不在于存在刻板印象,而在于没有印象:“我觉得社会大部分人对中专生是忽略的。”打开招聘软件填写学历时,列表中甚至没有“中专”这一选项,在社会世界里,中专、高中、初中等学历的人是一拨人,他们被统称为“大专及以下学历”。

这样的忽视与抹平让小奇有点情绪。在他将中专生写进脱口秀之前,几乎没有类似的段子出现,他觉得是因为“大家潜意识里觉得自己跟中专生不是一拨的”。

做着基层工作,很早就结婚生子,有些人这辈子没出过县城,爱听抖音热歌和刷快手……这是大众眼里中专毕业的唯一生活模式。站在脱口秀的舞台上,小奇最想要改变的事情,就是希望中专生至少能被看见,“我们就是有 40% 的人在上中专,这个事就是实打实的现实。”

他想要把中专生羞耻打下去一些。

上中专的孩子一般不会承受太多家人的期待。小奇的爸妈对他的要求都不高,“我妈我爸有时候开玩笑聊天说,孩子认识男女就行,别走错厕所。”之前在爷爷家写作业,也是点到即可,“我爷是一个很节省的人,他经常会省电,就我学习学到天快黑了,我爷不愿意开灯,那我今天也就学到这了。”

在这样的家庭氛围中,小奇度过了动荡的童年。因为父母要离婚,小奇1-4岁在妈妈家住,后面被送到农村的姥姥家,有一天和小伙伴躲进衣柜玩捉迷藏,出来后却看见了爸爸。就这样,小奇在没有任何准备的情况下被接走了。

和爸爸一起生活对小奇来说有点不适应。晚上跟着爸爸卖西瓜、卖光碟,之前需要早起的生活变成了需要熬夜。不做生意的时候,小奇爸爸不是待在麻将馆,就是和朋友组局,有时也会带上小奇,毫不避讳地说那些不入流的段子和玩笑。

7岁的时候,有一天,爸爸突然问小奇:“你想不想当大侠?想不想当奥特曼?”这对一个孩子的诱惑太大了,于是小奇脱口而出:“我想!”就这样,小奇被送去了武校。

在武校的两年里,小奇经历的是军事化管理,定点睡觉、吃饭、学习、练功,偶然事件是和同学打架,摔跤。 偶尔在学校犯错,老师就会让他去教室外罚站,这对有着许多想法的小奇来说,是一件挺有意思的事情。同学们在教室里听课,教室外的小奇站一会儿坐一会儿,有时扣扣手想东想西,时间过得很快,经常罚着罚着,整个人特别兴奋。

站上脱口秀舞台,小奇充分释放了自己的表演天赋

直到9岁时他才被奶奶接了回来,严加管教下读完了初中,避免成为一个东北“盲流子”。用小奇自己的话讲,他们家人都不是学习的料,最高学历是他的老叔,念完了高中。因此初中毕业后,小奇干脆直接去读中专,选了一门看起来比较轻松的“动漫游戏制作”,这对他来说,才是真正意义上迎来了人生的寒暑假。

“因为中专已经十四五岁了,你有一些独立的行为跟独立的喜好了,然后你还可以随便出去玩,家里也没那么担心,不会管着你,也没什么学习压力。”

家里对小奇的期待是“有一门手艺,别饿死就成”,没想到如今,成为“普通人”的门槛越来越高。像小奇一样上中专的孩子,除了自由之外,也更早一步领略到成年人世界的残酷。

二

被遗忘的普通人

中专毕业后,小奇“继承”家族事业,去妈妈的理发店做了一名小工。对那段时间的记忆,小奇后来在段子里写道:“我妈很忙,尤其是在和我爸离婚之后。我脑子里所有跟我妈说话的画面里都有一颗头,要不就是我手里有一颗头,要不就是她手里有一颗头。”

一年后,小奇受不了了。老家太小了,顾客又都是老熟人,在给七大姑八大姨做发型的同时,还要像过年走亲戚一样回答一大堆问题。他有了出走的决心。

跳出理发店,小奇的同学给他介绍了一份做后期修图的工作,一个月两三千块钱。那是沈阳的一家大影楼,在一个方方正正的房间内,有40多个修图工盯着电脑做着重复的工作,房间里也没人说话,只有键盘噼里啪啦的声音。“我就感觉我们 40 多个人在一起就像一个显卡。”偶尔觉得疲惫了,小奇转头看着旁边40岁的组长,仿佛看到了自己的将来。

那是一个中专生拼了命才能换来的普通的将来。

得益于脱口秀,小奇可以一步步走出东北,走出家乡的小城

而在小奇的家乡阜新,他的中专生朋友们大多数留守在县城,二十多岁过上了“老婆孩子热炕头”的生活。之前一起修图的朋友还在修图,其他的同学基本都是靠一门手艺赚钱。“还是比大部分人要难吧,就是你饿不死,但是也不会有太优越的经济环境。”

小奇的发小,孩子已经9岁了,开了一家全屋定制装修店,靠木匠的手艺接一些活,每天有活就干着,没活就闲着,在老家还算过得还不错的。挣钱之外,发小唯一的爱好是养鸽子,后来觉得光养鸽子无聊,又养了些孔雀,在阜新城郊租了一个农村的平房,一年2000块。

每天干完活之后,发小会先回家和老婆孩子吃顿饭聊聊天儿,等天色变晚孩子要睡觉了,就自己一个人骑着电动车,在漆黑的路上开个十来公里,去看看他的孔雀,一个人在那待一会儿,抽两根烟,然后再回去,小奇说,那场景很像电视剧《漫长的季节》

“他过得还可以,但是就是缺点啥,具体我也说不上来,总感觉有些落寞的东西在。”这样的生活听着挺荒谬,但小奇觉得可以理解,“他心里是有些不甘。他想出来干一些大事业,但是他结婚很早,已经把家庭定下来了,就没能出去。”

回到老家,小奇会跟老朋友们聊家里的父母妻儿、聊挣钱的门路,但很少会聊脱口秀,“脱口秀不是他们的生活。”脱口秀的段子里,有太多讲都市不易、上班辛苦之类的话题,讲来讲去,似乎都是白领精英爱听的东西,也就慢慢形成了一套“信息茧房”。

脱口秀也差一点不是小奇的生活。辞掉那份一眼看到头的修图工作后,小奇和另一个同事一起创建了家摄影工作室,租下了一个400平方米的民宅顶楼,因为没有钱请师傅,小奇自己做背景墙、刮大白、铺水泥,那段时间小奇斗志满满,觉得自己活成了故事里的主人公。

只是这不是电影,也并没有什么创业成功的神话。疫情之后,工作室就一直处于赔钱的状态,同时自己还要租房子住,小奇索性把家搬到了工作室,用两个大纸箱子装下了全部家当,又买了一张软的床垫,白天起床就把垫子卷起来避免被顾客发现,然后走到工位上开始修图、设计、联系活或者拍摄。

最长小奇有7天都没出过工作室。晚上等同事们下班走了,小奇就再干一会活,或者在工位上玩会游戏,练练琴,看看电视剧,吃点东西,然后把床垫子打开睡觉。就算是上班的时候,小奇也开始觉得没意思,有时候坐在工作室中间,看房间里的人走来走去,一看就能看好久。人太孤独了,就会废掉,“有时候跟我朋友打电话,他说你在山洞里啊?就是你知道,那种回声是很孤单的。”

实在是忍受不了这种无聊的生活了,小奇开始想要尝试些新的东西。他打开手机搜索,看见一个即兴喜剧的沙龙,觉得挺有意思的,便报了个名,去了之后发现自己对讲脱口秀更感兴趣,逐渐开始写段子,上开放麦,讲到第三场的时候就炸了,下来后他反复观看现场视频,听到观众的笑声他觉得很开心,很有成就感,“有人给你掌声,给你鼓励,我很喜欢这样的认可,喜欢及时反馈,这些东西都是脱口秀有的,很适合我。”

沈阳的那年秋天,在这个名为“大风天”的脱口秀小圈子里,小奇拥有了一帮同频的朋友,回忆起那段时间,小奇形容为“乌托邦” 。

因为脱口秀,小奇结实了一群志同道合的朋友,图为小奇和脱口秀演员二维马的合影

后来演出效果越来越好,小奇还接到了一些江浙沪城市的商演,“当时讲一场好像应该有个300吧,其实对我来说算挺多了,讲15分钟300块钱,对我来说这挣钱还挺快。”

在阜新,300块钱是普通人3天的工资,是小奇妈妈剪30个头的收入。小奇觉得这才是普通人。

社会总告诉大家,考上大学就能找到好工作,找到好工作才能做一名及格的普通人。小奇觉得那些高学历人群的焦虑正是来自于这种社会期待,“你不是告诉我上了大学就能荣华富贵,当人上人嘛?那怎么我现在还是社会牛马?所以大家受不了的不是找不到好工作,而是未来和预期不符。”

小奇将自己的这些想法写进脱口秀里,逐渐地,以中专生为主题的段子反响越来越好。有以前的朋友给小奇发去微信,说小奇缓解了他的焦虑,和他一样是中专生的小奇,能够站上舞台被大家看见,那何必用“低学历”的框架限制自己,人生也并不会因此就掉入悬崖。

这样的反馈让小奇意识到,自己的脱口秀除了好笑还能有一些另外的价值,能让中专生这群真正的普通人不被社会遗忘。“我不怕大家给我贴上中专生标签,因为我就是。我反而挺高兴的,就大家能看到我们这个群体,还能给一些人鼓励和安慰。”

三

那个自我与讨好重叠的点

在参加《脱口秀和Ta的朋友们》第二季的不久前,小奇获得了第七届单立人全国原创喜剧大赛冠军。得奖当天,小奇觉得特别开心,回去拉着朋友吃饭庆祝,倒不是因为别的,只是觉得自己应该能指着脱口秀吃饭了,“我之前的人生梦想,还是说我要有一天能靠脱口秀活着就太好了,没想到很快就实现了。”

事实上,直到拿下了这个冠军,小奇才删除了电脑中的修图软件和模板。在这之前,他心里总有一份浅浅的不安,觉得自己不一定啥时候就要回去干中专生的老本行。“我觉得我挺惶恐的,算是吃着红利了,大家都疲劳地认真工作,创造经济价值、社会价值,我给这些人提供一点情绪价值。”

还在脱口秀新人阶段时,小奇白天在工作室努力上班,晚上琢磨段子,周末就去开放麦演出,逐渐地,他的开放麦积分变成最高的。现在回头看,小奇觉得自己那时候的段子挺糙的,但在东北接受度也还算可以。

糙技术碰上新市场,靠着观众对脱口秀的新奇,小奇的线下效果也逐渐好了起来,但小奇没有接过阜新的脱口秀俱乐部演出,“阜新太小了,我特别怕遇见小时候认识的人。”

一方面怕段子凉了很尴尬,另一方面觉得在以前的人面前讲脱口秀的那些观点很奇怪,“就跟被家长发现了你抖音的评论一样奇怪。”小奇觉得自己在干一件他们不理解的事情,那些写中专生的段子其实并不被他的中专生朋友们在意,他害怕自己的包袱掉到地上。

在沈阳“大风天”喜剧俱乐部获得三次冠军后,小奇开始了个人专场的巡演

取得一些成就之后,家里人也会问小奇要一些演出视频,虽然看不明白,也会夸小奇很厉害。每次回家,爸妈总想和小奇聊一些关于脱口秀的话题,但来回都是那两个问题:你是自己直接上去就讲呗?完了还得自己写呗?然后末了再让小奇有空多练练婚礼主持。

现在回忆起来,小奇觉得自己小时候其实有点嘴笨。家人出去吃饭想让他发言,他半天也憋不出什么话来;从武校出来读小学,小奇也把握不了和同学开玩笑的尺度,经常被别人觉得没家教。因为想要交到朋友,小奇开始学会察言观色,“和朋友们之间尽量的幽默一点好玩一点,他说什么就捧着他聊,让别人高兴,当一个活宝的话大家会比较喜欢,就会乐意跟你玩。”

幽默除了能交到朋友,还能代表一种和解,而这正是小奇从他爸身上学到的。

在他印象里,爷爷是一家之主,对所有人都很严厉,但每到过年的时候,爸爸就会毫不忌讳地开一些爷爷的玩笑。“我感觉这应该是一种报复,但很有意思,所以从小我就感觉喜剧里有一些百无禁忌的东西。”

等到开始写脱口秀段子之后,小奇也慢慢理解他爸那些不合时宜的玩笑。那不仅仅是为了过年营造合家欢的氛围,还有更复杂的潜意识,“恨过,然后释然了的感觉。”冒犯的语言里,是爸爸对爷爷棍棒教育的挑衅与和解,而喜剧也正是下位者反抗上位者的一种权力。

“我觉得喜剧最重要的是真诚,但是你也别让观众难受。”能讲出自身经历和表达观点的同时,不让观众觉得沉重与冒犯,还能笑得出来,小奇觉得,这才是脱口秀真正的难点所在。

他正在寻找这种平衡,在表达自我和讨好观众间找到那个重叠的点。

小奇的个人专场《奇观》,收获了不错反响

脱口秀必须表达自我,但是同时也要收起一些完整的自我,好让观众更轻松地接受。小奇打了个比方:“就好像我要讲我父母离婚的段子,我肯定不能只讲我当时有多难受痛苦,那太悲惨了,观众都笑不出来。”

上了节目后,这样的平衡似乎更难维持。“第一期起太高了,我现在很焦虑,老板、导演、观众都想让我往上多走走,而我现在最担心的是怕让观众失望。”在高压的比赛和观众的期待下,小奇害怕自己写出的段子内容讨好性太强,而变得不像自己。

站得越低,话语权越宽阔,当被越来越多的人看见的同时,小奇的话语权可能也在缩窄。从前作为中专生的身份讲段子,观众的接受度会很高,参加节目拥有更多关注度和社会身份后,中专生的标签可能会显得没有说服力。这也正是小奇的担忧:“我真要被大家认识之后,我再说一些我自己很低或者偏激的话,大家会觉得你都出名了,你知道啥呀?”

这不是小奇一个人面临的困境,许多脱口秀演员都有此类烦恼,尤其是有着特殊社会身份的草根们。脱口秀的魅力在于真实,当他们走上舞台,站在聚光灯下,身份的转变是否会影响段子的接受度,观众能否感受到一样的共鸣,这是一个复杂的问题。

但小奇决定先顺其自然了,“我现有的内容讲完之后我还是不是中专生标签,观众可能说你不是,你是另一种标签。那这个不是你能控制的,这是你跟观众共同创造的,只要是真实的,我都开心地接受。”

举报/反馈

网址:今年最狂的脱口秀段子,只有中专生敢讲 https://klqsh.com/news/view/190435

相关内容

脱口秀十大最火段子因为穷 他成了今年脱口秀最强黑马

中国脱口秀有哪些人,中国脱口秀已然近黄昏?

脱口秀演员频讲低俗段子,观众吐槽把无聊当有趣

中国脱口秀发展史:从舶来品到全民狂欢的二十年变迁

脱口秀八年,从「世界」到「小我」

如今的脱口秀演员怎么了?什么都敢拿来聊,鲁豫罗永浩一脸震惊……

脱口秀八年,从“世界”到“小我”

「文艺评论」当脱口秀不再只是段子,而是你我生活的回响

今年的脱口秀好笑好哭还有观点|视评