带孩子旅行探险,做好两点,才真正开阔眼界、长知识

旅行探索不同文化,开阔眼界 #生活乐趣# #生活点滴# #日常乐趣源泉#

带孩子旅行探险,做好两点,才真正开阔眼界、长知识

周末在小区楼下遇到朵朵妈,她正拿着手机翻朋友圈叹气:“上星期带朵朵去了三亚,住了五星酒店,拍了二十张沙滩照,结果昨天问她‘三亚的海和咱们这儿的湖有啥不一样?’,她想了半天说‘沙子更细’,再问‘有没有遇到特别的人?’,她摇头说‘忘了’。你说这趟旅行,到底算啥?”

其实,很多家长都有类似的困惑——花了时间精力带孩子“见世面”,可孩子回来就像“没去过”,除了几张照片,啥都没留下。难道旅行真的只是“换个地方玩”?

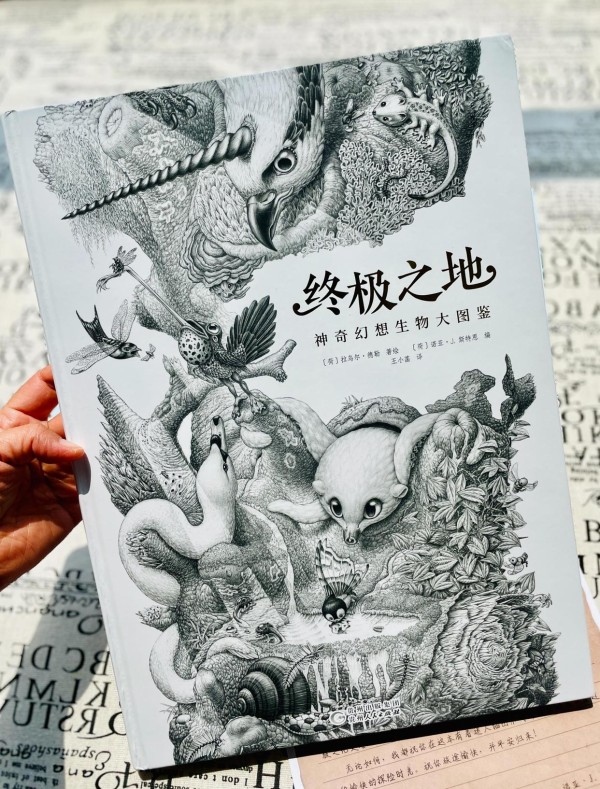

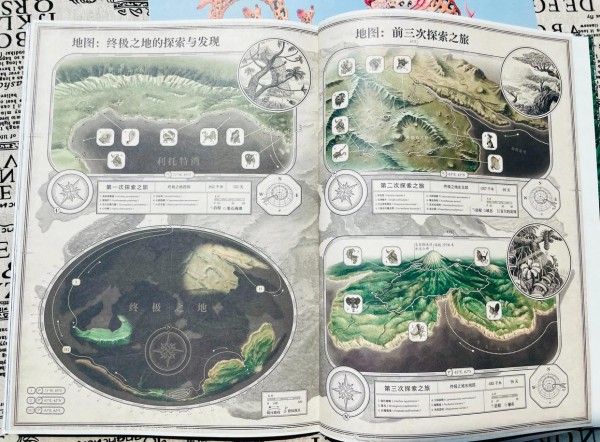

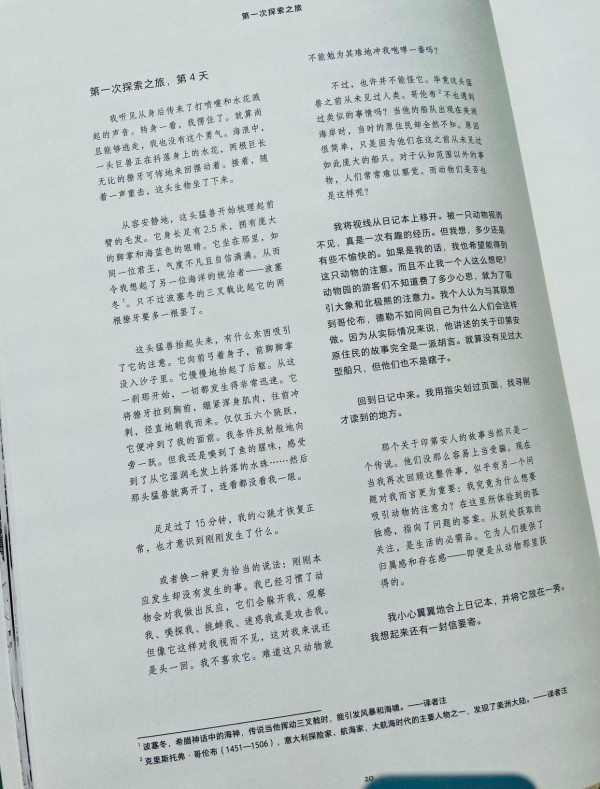

作为深耕教育十几年的老教师,我想跟大家说:旅行的本质不是“去了哪里”,而是“怎么去看”。 就像《终极之地》里的探险家拉乌尔,他没去著名景点,却用“记录”和“联想”把荒无人烟的土地变成了“有生命的故事”。带孩子旅行,只要做好这两点,就能让“看风景”变成“长本事”。

一、用“有温度的记录”,把“路过的风景”变成“脑海里的刻度”

去年秋天,我带班里的孩子去城郊的植物园写生。大多数孩子都在画“一朵花”“一棵树”,只有小宇蹲在地上,用铅笔描蚂蚁洞。我问他:“你在画什么?”他抬头眼睛发亮:“老师,你看这蚂蚁洞,入口有三个小土堆,像不像咱们小区的快递柜?刚才有只蚂蚁搬着面包屑,走了三遍才找到入口,肯定是迷路了!”后来,小宇把这段观察写成了日记,还画了蚂蚁的“路线图”,最后加了一句:“原来蚂蚁也会忘路,就像我上次在商场找不到妈妈一样。”

你看,真正的记录不是“写流水账”,而是“把自己的感受揉进风景里”。就像《终极之地》的作者,他写“双头巨嘴鸟蟹”时,不是只写“它有两个头”,而是写“左边的头负责找食物,右边的头负责看敌人,就像我和弟弟,一个爱摘果子,一个爱放哨”。这种“带着自己的故事去记录”,会让孩子把“看过的东西”变成“自己的东西”。

怎么引导孩子记录?别强迫“写作文”,要选“孩子喜欢的方式”:

- 对于小一点的孩子,可以用“画日记”——比如用蜡笔画下海边的贝壳,旁边用拼音写“这个贝壳像小扇子,摸起来扎扎的,我给它起名字叫‘小刺球’”;

- 对于小学中高年级的孩子,可以用“录音日记”——比如在博物馆里,让孩子用手机录下“我看到兵马俑的手是握拳的,导游说他们本来拿着武器,后来丢了,我想他们是不是在保护什么?”;

- 哪怕是拍照片,也可以让孩子“加一句心里话”——比如拍沙滩上的脚印,让孩子写“这是我和爸爸一起踩的,爸爸的脚印比我的大两倍,像个大面包”。

这些“有温度的记录”,就像“脑海里的刻度”,会让孩子记住的不是“三亚的海”,而是“我在三亚的海边,和妈妈一起捡了个像小扇子的贝壳,妈妈说那是大海给我的礼物”。

二、用“跨学科的联想”,把“见世面”变成“串起来的知识链”

上个月,我带儿子去西安看兵马俑。出发前,我没给他讲“兵马俑是世界第八大奇迹”,而是问他:“你还记得课本里《将相和》的故事吗?蔺相如完璧归赵的地方,就是西安的前身咸阳。这次咱们去看的兵马俑,就是秦始皇的陪葬品,他为什么要做这么多兵马俑?”儿子歪着脑袋想:“是不是他怕死后没人保护他?”我说:“对呀,那你想不想知道,兵马俑是怎么造出来的?为什么它们的颜色会掉?”

到了兵马俑坑,儿子不是只看“一排一排的士兵”,而是盯着一个兵马俑的手看:“妈妈,你看他的手是弯的,是不是本来拿着剑?”然后他又跑去找导游:“阿姨,兵马俑的颜色为什么掉了?是不是被雨水淋了?”导游笑着说:“不是,是因为出土的时候,空气里的氧气把颜料氧化了,所以现在我们要给它们盖房子,不让它们接触空气。”儿子听了,拽着我的衣角说:“妈妈,咱们回家做个实验吧,把颜料涂在纸上,放在阳台晒,看看会不会掉颜色!”

你看,真正的“长知识”不是“记住一个知识点”,而是“把知识点串成链”。就像材料里提到的“城市微旅行”——带孩子走访胡同,不是只看“老房子”,而是让孩子“记录老物件的故事”(比如奶奶的纺车)、“采访非遗传承人”(比如捏糖人的爷爷),这样孩子就能把“历史”(胡同的由来)、“文化”(纺车的作用)、“情感”(奶奶的童年)串起来,变成“自己的知识体系”。

怎么引导“跨学科联想”?要学会“把旅行和孩子的生活、学习连起来”:

- 比如带孩子去桂林看山水,可以问:“你还记得课本里《桂林山水》的句子吗?‘漓江的水真清啊,清得可以看见江底的沙石’,咱们今天看到的水是不是这样?为什么漓江的水这么清?是不是因为旁边的山没有泥土?”(连接语文、地理);

- 比如带孩子去科技馆看机器人,可以问:“你上次做的小电机实验,是不是和机器人的动力原理一样?如果让你做一个机器人,你想让它帮你做什么?”(连接科学、数学);

- 比如带孩子去农村体验农耕,可以问:“你吃的米饭是怎么来的?是不是要先种稻子,再收割,再打谷?咱们今天种的菜,什么时候能吃?”(连接生活、劳动教育)。

这些“跨学科的联想”,会让孩子觉得“知识不是课本里的死东西”,而是“生活里的活答案”。就像儿子看完兵马俑后,回家做了个“颜料氧化实验”,他用彩笔在纸上画了个兵马俑,放在阳台晒了三天,结果红色的颜料真的变淡了。他高兴地说:“妈妈,我知道为什么兵马俑的颜色会掉了!因为氧气把它们的颜料吃掉了!”

结尾:旅行的意义,是让孩子学会“用自己的方式看世界”

其实,带孩子旅行的终极目标,不是“让他记住多少个景点”,而是“让他学会用自己的眼睛看世界,用自己的脑子想问题”。就像《终极之地》里的拉乌尔,他没去“著名的地方”,却用“记录”和“联想”,把“未知的陆地”变成了“有温度的故事”。

咱们带孩子去旅行,不是为了“朋友圈里的九宫格”,而是为了让孩子知道:世界不是课本里的图片,而是有声音、有温度、有故事的;知识不是老师讲的题目,而是能解决生活里问题的“钥匙”。

下次带孩子旅行,不妨慢一点——不用跑三个城市,不用拍二十张照片,就选一个地方,让孩子蹲下来看看蚂蚁,写一篇带画的日记,问几个“为什么”,然后回家一起做个小实验。这样的旅行,才是真正的“开阔眼界”——因为孩子学到的,不是“我去过哪里”,而是“我怎么看世界”。

就像我儿子说的:“妈妈,上次去西安,我不是记住了兵马俑的样子,而是记住了‘为什么’——为什么它们的颜色会掉?为什么它们的手是弯的?这些‘为什么’,比照片更有意思!”

这,就是旅行给孩子最好的礼物。

举报/反馈

网址:带孩子旅行探险,做好两点,才真正开阔眼界、长知识 https://klqsh.com/news/view/192539

相关内容

旅行:未知旅程的探险与发现探险旅行的安全教育知识.docx

旅行的青春诗与远方探索:快乐旅程与成长冒险

让孩子带着作业本旅行合理吗?专家:不赞成,旅行是进行生活教育的最好机会

【旅行探险】还在把旅行和探险分开理解?You

别把旅行当探险

旅行探索:未知的世界

旅行探险新体验,探索未知,五大星座旅行新境界!

趣味冷知识:点燃孩子科学探索热情

神奇的探险之旅作文(精选57篇)