路遥的《人生》,为何能得到大导演贾樟柯的青睐

如何让菜肴色泽更鲜艳,赢得评委青睐 #生活技巧# #烹饪技巧分享# #烹饪大赛#

文 | 强哥

图 | 网络

人活一世,值得爱的东西很多,不要因为一件事情不满意就灰心。——路遥《人生》

《人生》是作家路遥的成名作,曾获1981—1982年全国优秀中篇小说奖。

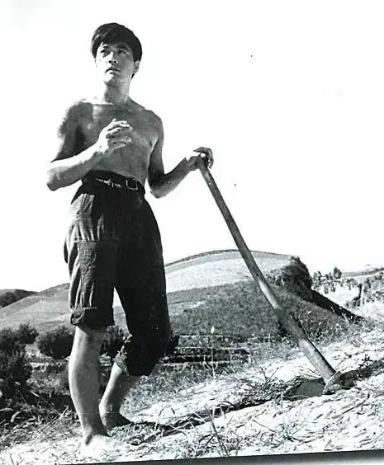

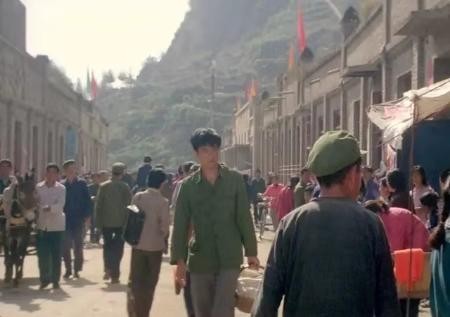

该书以改革时期陕北高原的城乡生活为背景,描写了农村青年高加林,高中毕业生后回到村子教书,后因教师名额被人顶替,不得不回家务农,后来机缘巧合之下,有幸离开农村到城市施展抱负,却因被人告发,不得不重新回到农村生活的故事。

小说里的高加林,是一个有理想、有抱负、有才华的农村青年。他热爱文学,一直渴望能到大城市施展自己的才华。老天给了他一次机会,却又残忍地夺回,让他再次回到自己讨厌的农村,读来令人唏嘘不已。

而他与农村姑娘刘巧珍和城市姑娘黄亚萍之间的感情纠葛,更是让人在落泪之余,替他感到遗憾。等一切尘埃落定,却又觉得,似乎这才是最好的结局。

导演贾樟柯曾说,这么多年我看过很多作品,都对我的电影创作有很大的影响,但是对我影响最大的反而是这本《人生》,它让我开始对社会有了新的认识,开始思考我的人生。

路遥的这部作品,到底有何神奇之处,会得到这么多人的共鸣?我想无非是它的现实意义。在理想与现实的挣扎中,个人的力量显得如此渺小,小到在大环境的影响下,我们痛苦、挣扎、绝望,最后不得不屈服于命运的安排。

01 理想与现实

高加林是一个有理想有才华的青年,尽管高中毕业后没有考上大学让他精神受到创伤,但民办教师这个职业,还是让他对未来充满希望。如果他一直这么干下去,以后凭着自己的努力,也许就能转正。

但他的职位被人顶替了。

大队书记高明楼,利用手中的权利,把这样一份充满职业荣誉感的工作,给了自己的儿子高三星。高加林理所当然地被逐出老师队伍,成了一个地地道道的农民。这对一个满腹才华的知识青年来说,无疑是致命性的打击。

高加林痛心、愤怒,第一时间就想到要上告,告高明楼以权谋私。可他老实巴交的父母,却死活拦着不让他跟大队领导作对。

高玉德头低倾着吸烟,一副老谋深算的样子。过了好一会,他才扬起那饱经世故的庄稼人的老皱脸,对儿子说:“你听着!你不光不敢告人家,以后见了明楼还要主动叫人家叔叔哩!脸不要沉,要笑!人家现在肯定留心咱们的态度哩!”

“人活低了,就要按低的来。”

高加林再不懂事,也是个知识分子。他明白父母的无奈,也知道小地方的生存之道,所以尽管内心依然痛苦,却没有让父母看出自己的脆弱。

在短暂的消沉了一短时间后,他就像村子里其他人一样下地劳动,甚至接受了高明楼的示好,跟着村里的老光棍德顺爷去城里拉粪,尽管这份工作让他备感耻辱。

事情到这里,如果画上句号,高加林的后半辈子,就能和巧珍一起,过着老婆孩子热炕头的温馨生活。

可命运总喜欢跟人开不大不小的玩笑。

就在高加林慢慢尝试适应农村生活的时候,叔叔高玉智的出现,却打破了他生活的宁静。有人为了讨好他叔叔,未来的劳动局局长,动用关系帮他解决了工作问题。

这对一心想要追求更好精神生活的高加林来说,无疑是件天大的好事。他满怀希望兴冲冲上路,带着一丝忐忑和不安,将满腔热情投入到工作中,很快就证明了自己的实力。可还没有品尝到胜利的果实,高加林就因为张克南母亲的恶意检举,被迫终止工作。

在那个年代,农村户口是个无法突破的障碍,高加林丢了工作的同时,顺带也丢了理想中的女友。

这是路遥所处的时代决定的,也是那个年代一大批知识青年的命运。要想改变自身命运,只有高考这一个途径。一旦失败,就只能回家本本分分做农民。

正所谓理想很丰满,现实很骨感。

站在人生十字路口的高加林所面临的困窘,也正是路遥一直在思考的问题:怎样突破身份的限制,实现个人更高远的精神追求?个人奋斗,还是利用社会上的不良风气?在《平凡的世界》中,他安排主角孙少平当了煤矿工人,在《人生》中,却没有给高加林一条出路。

02 爱情和婚姻

奥斯卡·王尔德说:我们都生活在阴沟里,但仍有人在仰望星空。

高加林就是仰望星空的那个人。

《人生》的创作背景,是中国社会正处于伟大变革的时期。当时农村人已基本解决了温饱问题,年轻人对爱情和婚姻,也不再像父辈一样只限于对异性的渴望,他们已经有了自己的理解和追求。

书中高加林和土生土长的农村姑娘刘巧珍,以及家境优越的城里姑娘黄亚萍三个人之间的感情纠葛,就是这一矛盾的集中体现。

纯朴善良的刘巧珍,是高加林向命运认输时的选择。

刘巧珍没有读过书,却喜欢读过书的人。她偷偷喜欢了高加林很久,一直不敢表白,因为她觉得自己配不上优秀的高加林。直到高加林痛失工作,刘巧珍才像一朵温柔体贴的解语花一样,默默陪伴在高加林身边。

可惜刘巧珍同情高加林的不幸,却无法理解他内心的苦闷。

在高加林第一次回来当农民的时候,她的善解人意,成功的慰藉了高加林的心灵,但当高加林事业上有了起色后,他们之间明显不在一个频道上。一个脑海里幻想的是外面的大千世界,一个能说的,只是村子里谁家的老母猪下了几只小猪仔这样的小事。

恋人之间没有共同语言,对情感丰富,心思细腻的文学青年高加林来说,是一种折磨。所以他们之间的分手,是注定的。虽然高加林的背叛,表面看是为了自己的前途,但两个人之间真正的矛盾,一直没有被正视。

相反,黄亚萍的出现,让高加林枯竭的内心得到了极大的满足。和天性浪漫的黄亚萍在一起,心高气傲的高加林才活成了自己想要的样子。他意气风发,浑身每一个细胞都充满斗志。

黄亚萍聪敏、有文化,家庭条件好,又是一个漂亮的南方姑娘,这让她浑身充满神秘感。两相比较,高加林觉得黄亚萍是一个更理想的恋爱对象。和她在一起,两个人可以坐下来畅所欲言谈彼此关心的国际问题、能源问题。这些,是他在和刘巧珍恋爱时从来没有过的精神体验。

人性就是这样复杂,在没有更好的选择前,会强迫自己接受现状。一旦面前有个更好的机会,就会像看到救命稻草一样牢牢抓住,生怕错过会后悔一生。至于最后高加林与这两个女人先后擦肩而过,只能说是造化弄人,而不能说他这种选择本身有错。

其实无论是刘巧珍还是黄亚萍,都是高加林在权衡过利弊之后的选择。与其说高加林与黄亚萍在一起更有共同语言,不如说他把黄亚萍当成了鱼跃龙门的跳板。这也是很多人在现实中的选择,在爱情和面包中,义无反顾地选择了面包。

令人感慨的是,这两个姑娘都曾真挚而热烈地爱过高加林。尤其是刘巧珍,在高加林灰溜溜回到农村时,不但没有取笑他,还央求自己的姐姐不要伤害他,并且想尽办法要为高加林谋一份教书的工作。

可惜高加林一直活在自己理想的爱情中,既不甘心安于现状,又无力改变自身的处境,到最后无论是事业还是爱情,都以悲剧告终。这也是高加林这个角色让人同情的地方。

03 过程与结果

周国平老师说:人生有三次成长,一是发现自己不再是世界的中心的时候;二是发现再怎么努力也无能为力的时候;三是接受自己的平凡并去享受平凡的时候。

高加林也经历了自己的三次成长。

第一次成长,是他高中毕业后回到农村教书时。那时他在周围人眼里是个文化人,每天穿着件干净的白衬衫走在乡间的小路上,迎接他的是周围人充满敬意的目光,这让他觉得非常满足。那个时候,他是自己世界里的英雄。等到工作被人顶替,他走投无路之下不得不下地劳动,他开始了人生的第二次成长,意识到人都有再怎么努力也无能为力的时候。

第三次成长是他丢掉了记者的工作,再次回到生养自己的这片黄土地,内心虽然有惶惑,却终于接受自己的平凡并准备享受平凡。

他少了一些狂热,却增强了一些自我反省的力量。他会进一步思考,如果自己真跟黄亚萍去了南就,这一辈子就真的会幸福吗?他就能过上幻想中平步青云的生活吗?答案的否定的。

生活充满变数,选择了刘巧珍,就要一辈子拴在黄土地上,与理想中的生活越来越远。选择了黄亚萍,也无法保证她会一直爱自己。身为普通人,我们唯一能做的,就是坦然接受自己是个普通人的事实。贫不丧志,富不癫狂。

将人生的每一段旅程,都当成心灵的成长,境界的提升。唯有这样,才能让自己立于不败之地。

END

举报/反馈

网址:路遥的《人生》,为何能得到大导演贾樟柯的青睐 https://klqsh.com/news/view/192771

相关内容

贾樟柯,有新职贾樟柯:以光影为笔 书写山西文化新章

贾樟柯,当选新职

当选新职!导演贾樟柯被选举为山西省文联副主席

贾樟柯透露将修复《三峡好人》,明年以DCP数码还原

贾樟柯当选山西省文联副主席

赵涛、贾樟柯法国维苏尔领取终身成就“金三轮车”奖

贾樟柯亮相第97届奥斯卡金像奖红毯

贾樟柯电影《生活》:平淡中的真实与情怀

贾樟柯:我最近看了不少短剧,看完觉得更应该拍电影了