寒武纪

寒衣节送寒衣,纪念祖先,表达孝道。 #生活知识# #小常识# #节日习俗小知识#

研究历史

播报

概述

寒武纪最早由英国地质学家亚当·塞奇威克(Adam Sedgwick)于1835年提出,起初称寒武系(Cambrianseccessions),并将其分为早寒武纪(Lower Cambrian) [10]、中寒武纪(Middle Cambrian)、晚寒武纪(UpperCambrian)。1839年,默奇森(Roderick Impey Murchison)将其划分在志留系下。这段冲突一直持续到1879年,拉普华兹(CharlesLapworth)在这两个系统之间插入了奥陶纪(Ordovician)。 [1]

在塞奇威克提出寒武纪接下来的很多年内,国际上并没有对寒武纪的地质年代进行明确划分,也没有对寒武纪的各个时期设定标准。导致很长一段时间内,不同的的地区对寒武纪的年代划分都不太相同。直到1960年,在丹麦哥本哈根举行的第21届国际地质大会(InternationalGeological Congress, IGC)上,"寒武纪"这个术语正式被接受为古生代最低一级的地层系,并开展了大量的有关寒武纪的地层研究。1972年,第一支寒武纪的研究委员会成立,称为前寒武纪-寒武纪分界工作小组(the WorkingGroup on the Precambrian-Cambrian Boundary)。1992年,寒武纪系统的第一个全球标准层型剖面和点位(Globalboundary stratotype sections and points, GSSP)设立。1997年,寒武纪-奥陶纪分界被确立。2011年,为了适应国际底层委员会(TheInternational Commission on Stratigraphy,ICS)的标准,研究委员会对GSSPs进行了更改,为了避免与过去的名称产生混淆,对各个阶段根据地理特征等要素进行了重新命名。现如今所指的“寒武纪”仅仅包含由塞奇威克定义的早寒武纪的部分。 [2]

国内贡献

早在十九世纪,便有地质学者发现中国山东张夏、崮山、馒头山一带的寒武纪地层发育和出露都十分良好,且紧靠津浦铁路,交通便利,十分适宜科学研究工作。在后续寒武纪相关的地层学研究中,该地区一直被国内外地质学者所重视。

张夏寒武纪地层的标准剖面,分别位于张夏和崮山一带的馒头山、虎头崖、黄草顶、唐王寨、范庄等地。其中的馒头山是徐庄组、毛庄组、馒头组的剖面,虎头崖~黄草顶是张夏组的剖面,唐王寨是崮山组、长山组的剖面,范庄是凤山组的剖面。

馒头山位于张夏镇南2公里,104国道的西侧。因其状如馒头而得名。山的北麓有两个名为徐庄和毛庄的小村子。它是张夏寒武纪标准地层剖面的馒头组、毛庄组、徐庄组的建组和命保所在地。

1903年,美国地质学家B·维里斯和E·布莱克威尔德在张夏、崮山、莱芜九龙山等地展开了考察。通过测量剖面并采集化石,他们对寒武纪地层作了初步划分。1907年,他们的研究成果正式发表:张夏、崮山一带的寒武纪地层被自下而上划分为馒头页岩、张夏灰岩、崮山页岩、炒米店灰岩。

继维里斯和布莱克威尔德之后,美国古生物学家毕可脱(1913年),中国著名的地质学家孙云铸(1923年),日本人远藤隆次(1939年)、小林贞一(1941年、1942年、1955年)均相继研究过这一带寒武纪地层中的生物化石。

1953年,卢衍豪、董南庭重新观察了张夏、崮山一带寒武纪标准剖面,将B·维里斯和E·布莱克威尔德的划分进行了修正和细化。他们将馒头页岩自下而上再分为馒头组、毛庄组、徐庄组,并把馒头组和毛庄组置于下寒武统,把徐庄组归入中寒武统;将炒米店灰岩再分为凤山组及长山组;将张夏地区寒武系确定为7个单位和17个三叶虫化石带。

1959年,位于泰山北侧的张夏寒武纪地层剖面在全国地层会议上被正式定为华北寒武系标准剖面。1958-1961年,北京地质学院在泰山地区进行1:20万区调,将泰山变质岩命名为太古代泰山群,自下而上划分为万山庄、雁翎关、山草峪组等。1960-1962年,山东地质局805队开展包括泰安南留幅等23幅1∶5万区调联测。1963-1965年,山东地质局805队进行1∶5万泰安幅区调,将泰山变质岩称为泰山杂岩,划分为望府山、笤帚峪、唐家庄、盂家庄、冯家峪等五个岩组。同时,地科院程裕淇等,山东地质局805队郑良峙、张成基等人开展变质岩专题研究,确立了雁翎关、山草峪组层序,开展变质岩的岩石学研究。

1978年以后,随着国内对泰山的管理进一步重视,泰山的保护和开发建设得到了系统性的加强,泰山的面貌有了巨大的变化,对泰山的地质研究工作,也进入了一个以专题研究为主的深入发展阶段。1980年,应思淮研究员对泰山变质岩进行了专题研究,并出版专著《泰山杂岩》。1981-1984年,山东矿业学院吕朋菊教授对泰山的形成进行了专题研究,并发表了《泰山形成及其年龄》一文。1982-1985年,山东区调队郑良峙、王世进等人进行了鲁西泰山群专题研究,新建柳杭组,置于雁翎关组和山草峪组之上。1982-1987年,山东地矿局第一地质队马云顺、翟颖川等对鲁西太古代绿岩带含矿性进行专题研究。1982-1984年,赵世英等进行红门“桶状构造”的专题研究,并发表《泰山红门“桶状构造”成因的探讨》论文。1982-1985年,地科院朱振华硕士填制了泰山山前1∶2.5万地质图,完成硕士论文,发表“泰山太古宙岩浆杂岩体的岩石化学和地球化学特征”论文。1983-1986年,法国雷恩大学江博明等,地科院沈其韩等,山东地矿局董一杰等对中国太古宙地壳演化进行专题研究,认为泰山杂岩的大部分为变质侵入岩(灰色片麻岩),称之为望府山片麻岩,取得大量地球化学和同位素年龄资料。1986-1987年,北京大学谢凝高等进行泰山风景名胜区资源综合考察评价及其保护利用研究。1986-1990年,山东区调队王世进等进行1∶20万泰安、新泰幅修测。同期,地科院徐惠芬、山东地质一大队董一杰等人对山东鲁西太古宙绿岩带和鲁西太古代地层等进行专题研究,系统总结了泰山岩群的分布、层序、变质作用的特点,并出版专著。

1987年联合国教科文组织把泰山列为世界自然与文化遗产,泰山的地位和影响发生了历史性的变化。1989-1990年,山东矿业学院吕朋菊教授等对泰山周围重力滑动构造进行专题研究,发表了“泰山周围太古界与古生界不整合面上滑动构造的发现”论文。1990年,山东省地矿局第一地质大队董一杰等发表《泰山地区太古宙杂岩体的地球化学特征》论文。1990-1993年,山东地矿局曹国权等人发表《鲁西早前寒武纪地质》专著。1993-1996年,地质矿产部地质研究所、山东第一地质矿产勘查院进行泰安市幅1∶5万区域地质调查。1994-1995年,吕朋菊教授就泰山新构造运动的进行专题研究,发表了《新构造运动与现今泰山的形成及地貌景观》论文,并对泰山地质地貌进行总结,撰写《泰山大全》之地质地貌篇。1995年地科院庄育勋等,山东地矿局第一地质大队张富中等就泰山地区新太古代~古元古代地壳演化研究的新进展发表论文。1997年,地科院庄育勋等,山东地矿局第一地质大队任志康等人在《岩石学报》发表论文《泰山地区早前寒武纪主要地质事件与地壳演化》。1998年,山东地勘局地质调查研究院吕发堂等就其研究成果发表《泰山地区晚太古代“框架侵入岩”的地质特征及稀土地球化学演化》论文。1999年,地科院王新社等,山东地矿局第一地质大队任志康等发表《泰山地区太古宙末韧性剪切作用在陆壳演化中的意义》论文。2000年,地科院地质力学所张明利等发表《新生代构造运动与泰山形成》论文。2002-2003年,山东科技大学吕朋菊教授等、泰山风景区管委会牛健等人进行泰山地质地貌特征及地学价值评价专题研究,并发表《泰山的地学价值及其意义》论文。2004年9月中国地质大学对拟建中国泰山世界地质公园的建设条件、地质遗迹和资源状况等进行了为期两周的研究考察。

张夏寒武纪地层剖面,在泰山主峰之北,位于泰安和济南之间交通干线的两侧,交通方便,而且构造简单,出露完全,十分有利于现场观察和研究。它是中国地层和古生物研究历史最长、研究程度最高的地层剖面之一,在中国地质学史上占有很重要地位。1959全国地层会议后,被正式确定为中国北方寒武系的标准地层剖面,在中国不同地区寒武纪地层对比和国际寒武纪地层对比方面起着重要作用,同时也是许多寒武纪古生物种属(蒿里山虫Kaolizhania、中华莱德利基虫RedichiaChinensis、馒头褶颊虫Ptychopariamantoensis、山东虫Shantungia、孙氏盾虫Sunasp-isLavevis)命名地或模式标本的原产地。因此,这个标准地层剖面,在国内外十分闻名,长期以来有许多国内外地质学者不断来此参观考察,同时也成为中国大专院校地学的重要实习基地,无论在地质科学方面,还是在生产实践以及地质教育方面,都具有很高的科学价值。

阶段划分

播报

下标参考全球界线层型剖面和点位(Global Boundary Stratotype Section and Point,GSSP)。由于越古老的、形成越早的岩层一般埋藏得越深,距离地表越远,为了同地球上岩层形成的顺序一致,方便理解和说明,采用“从下至上”的阅读顺序排列。

阶段划分世/统

期/阶

起始时间(百万年)

GSSP

相关事件

芙蓉世

第十期

~489.5

中国浙江江山县碓边村剖面

三叶虫类Lotagnostus americanus首现(FAD),显微镜下的观察表明牙形石Codylodus adesei可能首现(FAD)

江山期

~494

中国浙江江山县碓边B剖面

球接子类三叶虫Agnostotes orientalis首现(FAD),Polymerid trilobite类的Irvingella angustilimbata消失(FO)

排碧期

~497

中国湖南花垣县武陵山

三叶虫类Glyptagnostus reticulatus首现(FAD)

苗岭世

古杖期

~500.5

中国湖南古丈县罗依溪

三叶虫类Lejopyge laevigata首现(FAD)

鼓山期

~504.5

美国犹他州Millard县鼓山

三叶虫类Ptychagnostus atavus首现(FAD)

乌溜期

~509

中国贵州乌溜-曾家岩剖面

三叶虫类Oryctocephalus indicus首现(FAD)

第二世

第四期

~514

小油栉虫属Olenellus或莱德利基虫属Redlichia首现(FAD)

第三期

~521

三叶虫类首现(FAD)

纽芬兰世

第二期

~529

幸运期

~541±1

加拿大纽芬兰东南部Fortune Head

遗迹化石Trichiophycus pedum首现(FAD)

注:FAD:first appearance datum,指通过某种生物首次出现而定义的年代单位;FO:firstoccurrence,指通过某个化石首次出现而定义地理单位。由于地质断层、化石保存不完好等因素,二者会产生差别。 [4]

地质特征

播报

地层序列

由于地壳活动的不均一性,地壳演化中不同地区构造活动程度并非一成不变的。依据构造活动的程度进行板块划分。中国境内早古生代的几个重要板块:华北板块、塔里木板块、华南的扬子板块和华夏板块。其余地区也有相对独立的板块和微板块。

扬子板块地层序列

寒武纪扬子区地层有明显两分性:下层为泥沙质和碳酸盐沉积,化石丰富;中上统主要为镁质碳酸盐沉积为主,化石较少。

滇东晋宁梅树村剖面的地层发育完整,化石丰富,有极高研究价值。该剖面仅发育下、中寒武统,下寒武统包含梅树村组、筇竹寺组、沧浪铺组和龙王庙组,中寒武统包括陡坡寺组和双龙潭组。

下寒武统的梅树村组主要为磷块岩,其中小壳化石富集为生物碎屑层。筇竹寺组下部为黑色粉砂质、泥质沉积,含炭质和稀有元素;中上部主要为泥沙质沉积,含三叶虫及澄江动物群等生物化石。沧浪铺组主要为砂页岩沉积。龙王庙组主要为白云岩。中寒武统的陡坡寺组合双龙潭组为浅海沙泥、碳酸盐沉积。中寒武世后期,滇东地区上升为陆地。

华北板块地层序列

华北地区是寒武纪稳定沉积类型分布之一,为稳定的陆表海碳酸盐沉积。除了早寒武纪,其余地层发育完整、化石丰富、岩层厚度相对稳定。

山东张夏剖面是我国中上寒武统标准剖面,总厚度约510m。下寒武统仅包含馒头组,中寒武统包括毛庄组、徐庄组和张夏组,上寒武统包括崮山组、长山组和凤山组。

下寒武统馒头组为紫红色钙质页岩夹泥质灰岩,内含三叶虫中华莱德利基虫。中寒武统毛庄组、徐庄组均为紫色泥岩为主的陆源碎屑岩,张夏组主要为灰岩,含德式虫等三叶虫化石。上寒武统三个组的岩性基本相同,为灰岩、泥质灰岩和竹叶状灰岩,含蝙蝠虫、蝴蝶虫等三叶虫化石。

塔里木板块地层序列

塔里木板块的柯坪地区发育最好。下寒武统包括玉尔吐斯组、肖尔布拉克组、吾松格尔组,中寒武统为沙依里克组,上寒武统为阿瓦塔格组。沉积特征及生物群面貌与扬子区相似,主要为泥岩、粉砂岩、灰岩、白云岩。中下部产莱德利基虫。

寒武纪岩层

寒武纪岩层

矿产

寒武纪见证了很多矿产资源的形成,比如黑色页岩钒矿床。钒矿床可以分为四种基因类型:岩浆磁铁矿床(V-Ti-Fe)、砂岩V-U矿床、黑色页岩钒矿床和蒸发性钒酸盐矿床。尽管中国和其他地方的钒产量主要来自岩浆V-Ti-Fe矿床,但黑色页岩钒矿床占据了总资源的87%以上,具有巨大的开发价值。早寒武纪是中国黑色页岩寄生钒矿床最重要的成矿时期,约占总钒资源的81%。中国的黑色页岩寄生钒矿床主要分布在三个成矿带:塔里木地台北缘、扬子地台北缘和扬子地台东南缘。 [5]此外,黑色页岩是生油、生气的母岩,具有潜在经济价值,近期中国也逐步开展对黑色页岩的金属矿藏,如镍、钴的开发研究。 [6]

环境

播报

气候

寒武纪的气候大部分时间处在一个适宜稳定状态,常被称为“温室”(greenhouseclimate),大气中CO2含量较高。显生宙(Phanerozoic)的前一亿年(5.4~4.4亿年前)呈现一个缓慢的全球降温趋势。在温暖的寒武纪之后,奥陶纪到志留纪中期(4.8~4.3亿年)的时间内逐渐降温,期间还经历了两次短暂且大范围的冰川活动。 [7-8]

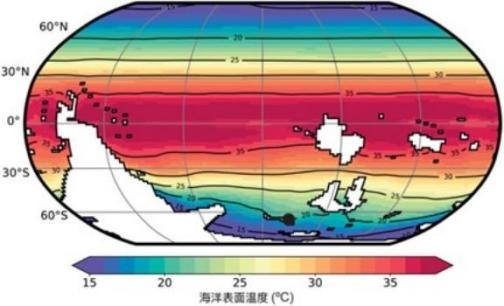

目前学界对古气候的精细研究主要依赖于检测石灰岩样本中的氧、碳、锶等同位素含量的变化,并以此推断不同地质事件的时间。例如,通过对小壳化石(small shellyfossile, SSF)的18O同位素分析发现,寒武纪早期的海洋表面温度(sea surface temperature, SST)大致处于20 ~ 25℃ [7];利用方解石和文石岩层以及牙形石的磷灰石化石中δ18O的普遍增加等信息可以推断出芙蓉期到志留纪的大范围气温下降。 [8]由于对这类地址样本的严重依赖,对寒武纪地层的研究在更精细的尺度上还有诸多空缺。

寒武纪海洋表面温度

寒武纪海洋表面温度

海平面变化

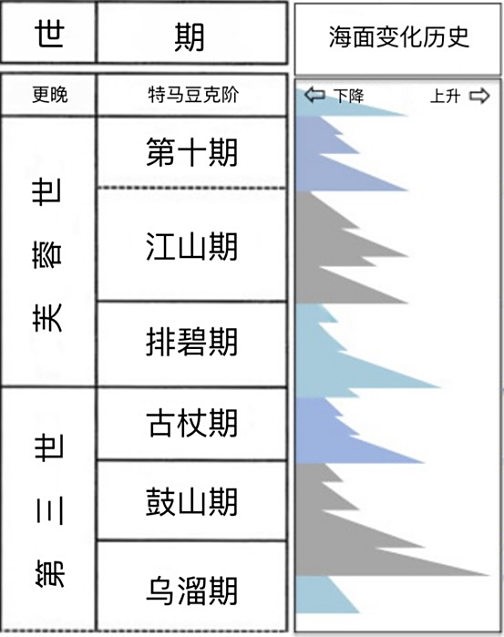

寒武纪时期是一个总体温暖的时段,海平面相对较高,海洋分层,生态系统条件相对稳定,被描述为“温室”气候状态,但依然有证据表明出现过海平面的突然变化,暗示可能发生了冰蚀。目前科学界普遍认为,全球突发的海平面变化是触发生物进化的关键因素,如寒武纪生物大爆发和三叶虫灭绝等。导致海平面变化的机制尚未明确。

寒武纪地层的一个普遍特征是沉积物周期性,宏观上反映了寒武纪海平面历史的周期性。截至目前,寒武纪上半部分全球地层剖面(GSSP)的详细海平面模式阶段线已被界定,而下半部分仍有所欠缺。

全球范围内,寒武纪中最容易识别的沉积层之一是 Ptychagnostusgibbus Zone(在寒武纪中期磷质石灰石中发现的“Halkieria”,Halkieria是寒武纪一类躯体上披有骨质鳞片的疑难后生动物, 前后各有一个大壳板, 两侧对称, 其钙质骨片在软躯体上排列形成几条规律的纵向带。[9][10])的起始位置。该地层以较不连续和可观测到海面升降造成的沉积为特点,因此较容易观测。从 P.gibbus Zone的基底部向上,至少可以识别出五个明显的沉积循环,这些循环大体上可以与寒武纪的时期划分对应。更细致的地层节律性可以在生物干扰较少的地层中观测到,特别是有机质较为丰富的黑色页岩和黑色石灰岩。然而,总的来说,寒武纪地层沉积的节律性研究不足,还需要更进一步的研究去揭示海平面的周期性和沉积的机制。

寒武纪部分时期海平面变化图

寒武纪部分时期海平面变化图

注:自2018年,ICS将第三世(Series 3)更名为苗岭世(Miaolingian)。该图片原文献出版于2015年,因此仍采用“第三世”。

生物

播报

寒武纪动物群以节肢动物门在数量和种类上占据主导地位,带壳、具骨骼的海洋无脊椎动物趋向繁荣,它们营底栖生活,以微小的海藻和有机质颗粒为食物,其中,最繁盛的是三叶虫,故寒武纪又称为“三叶虫时代”。目前,全球范围内已记录了数百个属和上万种寒武纪三叶虫。寒武纪三叶虫的化石发现地层间隔较短,说明其进化速度相对较快,在生物地层学相关性研究方面具有很大的价值。

重要生物门类

小壳动物群:多门类海生无脊椎动物,包括软舌螺、单板类、腹足类、腕足类等。个体微小,仅有1~2mm,具外壳。小壳动物群始见于震旦纪末期,寒武纪初期大量繁殖。代表有圆管螺(Circotheca)、梭壳管(Siphogonuchites)等。

三叶虫:继小壳动物后最早繁盛的带壳动物。种类繁多,演化迅速。早期寒武纪的三叶虫以莱德利基虫目为主,有头大尾小,胸节多,眼叶大等特点。中寒武纪以褶夹虫为主,有宽阔的固定夹,头鞍截锥形,具平直的眼脊和较小的尾板。中后期和晚寒武纪的三叶虫尾板宽大,尾刺发育。

笔石:海生群体动物,常见的化石有树形笔石目和正笔石目。树形笔石呈现树状或丛状,大多数底栖固着生活,长与腕足类、三叶虫等共生,最早出现于中寒武纪。正笔石类于奥陶纪大量发展。

腕足类:腕足类发展的高峰期之一,以具有几丁质类的无铰纲为主,如小圆货贝(Obolella)

头足类:晚寒武纪开始出现,主要代表为鹦鹉螺类。

珊瑚:主要为单带型的四射珊瑚和床板珊瑚。最早出现在寒武纪,奥陶纪开始繁盛。

生物分区

寒武纪依据三叶虫的分布特点划分为三个生物区:亚澳生物大区、北美-大西洋生物大区、西伯利亚生物大区。亚澳生物大区包括东亚、南亚、东南亚、西亚、澳大利亚大陆和南极洲,代表为莱德利基虫。北美-大西洋生物大区包括北美、南美、西欧、西北欧和东欧,代表为小油栉虫。西伯利亚生物大区包括西伯利亚、中亚、南欧和北非等。

寒武纪三叶虫化石

寒武纪三叶虫化石

寒武纪海洋生态复原图

寒武纪海洋生态复原图

网址:寒武纪 https://klqsh.com/news/view/203352

相关内容

寒武纪市值飙至5794亿,85后创始人成南昌首富1835元!高盛将寒武纪目标价上调50%!85后创始人身价超1500亿

2025年8月22日雪球热门话题及投资价值分析 $寒武纪

天下孤身笑傲,赴棋局,武林难料! 寒光剑影,觥筹交错,玉山倾倒!

张小寒漫画《30岁顶流真爱在身边》男顶流对象就是他的经纪人

黄真见他年纪甚轻,心想他即学全了本门武功,火候也必不足…

演义中的袁术首席大将纪灵与河北四庭柱谁的武艺更胜一筹?

寒假不再无聊!15部高分纪录片陪伴孩子成长之旅

逆水寒手游闪退怎么解决 逆水寒手游闪退是什么原因

探索纪录片的多元魅力:从生活到自然