打造多样化邻里空间,构建和谐社区生活圈

邻里间的互助,构建和谐社区生活 #生活乐趣# #生活点滴# #温馨生活片段#

不久前,2024年上海“15分钟社区生活圈”行动推进大会及优秀案例交流会圆满落幕,会上揭晓了由超过50万公众投票选出的37个心仪案例。这些案例不仅为上海未来的生活圈建设提供了蓝本,更激发了关于“如何通过空间组织、设计和建设,来推动生活圈的革新”的深入讨论。在此次评选中,位于茶陵路的“徐汇区康晖里党群服务站”脱颖而出,荣获“睦邻驿站”赛道的“美好创作奖”和“人民满意奖”。我们有幸采访到项目设计师、米凹工作室主持建筑师周维,聆听他讲述打造“康晖里”背后的故事与思考。

从街边生鲜超市到“室内的茶陵路”

城市周刊:对于米凹工作室而言,参与这类公共建筑的设计尚属首次。那么,你们是如何找到设计的灵感并奠定整个项目的基调的呢?

周维:我从小就住在斜土路街道附近,对这片区域有着深厚的情感。机缘巧合的是,2022年年中,康巨居委会的工作人员联系到我,他们希望将原先位于小区内侧的居委会办公地点,搬迁到沿街的茶陵路77号。这个新空间不仅作为居委会的行政办公场所,还要融入一些新的功能,以提供给辖区居民更多的活动空间和服务。在了解这些需求后,我开始着手为这个空间设定基本的设计调性。

斜土路街道位于上海徐汇区东北角,与黄浦区相邻。这个街道的历史可以追溯到19世纪末,那时它还三面环水,景色宜人。然而,随着20世纪50年代到90年代间多种住宅群落的相继涌现,这里逐渐演变成为一幅复杂而丰富的社区画卷。

这个社区内,既有自20世纪50年代便扎根于此的长者,也有不少新近工作并在此购置房产的年轻人。他们共同生活在一个居委会管理的多元居住空间中,这些空间紧密相连却又各自独立,不同年龄、背景、观念和生活节奏的人们在这里不可避免地形成了某种隔阂。

在深入探索社区风貌与建筑格局后,我们的目标愈发清晰:致力于为康巨社区居民打造更多邂逅与交流的机会。我们期望与街道、居委会携手,将此地打造成为社区内具有强烈认同感的聚集地。同时,随着居委会“功能需求单”的不断增长,我们面临的挑战也愈发艰巨。如何在有限的空间内巧妙整合这些功能需求,让每个愿望都能得以实现,这将成为我们设计的核心任务。

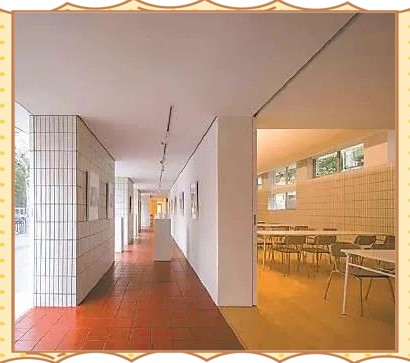

设计师巧妙地在室内打造了一条宽4米的长廊,以红色地砖铺设,宛如“室内的茶陵路”

巧妙地将空间内外相连通。这条长廊不仅作为室内的主干道,更承载着串起不同区域和功能的重要使命。其设计灵感源于社区面貌,融入了周边特色元素,使得整个建筑在配色、施工材料等方面都与“室外茶陵路”相互呼应。此外,长廊的展陈功能、模块化的学习区位以及微型消防站等设施的整合,更是满足了新型社区的多样化需求。这座白色公共建筑以低调而独特的风格“矗立”在茶陵路上,成为社区中一位谦和有礼又敞开怀抱的“好邻居”,逐渐聚拢人气,为居民们带来更多的认同与共鸣。

茶陵路街景一览,图中那幢洁白的建筑便是新落成的徐汇区康晖里党群服务站。

在构思其空间布局时,我们曾深入走访了上海多处特色小型公共建筑,如滨江的望江驿以及徐汇区湖南路街道和天平路街道的诸多优秀公共空间。这一过程不仅激发了我们对理想中小型公共建筑的构想,更让我们明确了一个优秀的公共建筑应具备的特质:它必须充满人气,能够包容不同人群和丰富多样的活动。

回到茶陵路上的这座建筑,我们从建筑构造和功能布局出发,为其明确了服务对象。我们希望它能为各年龄段的居民提供服务,不仅吸引老年人和儿童,更要满足年轻人和中年人的需求。在街道上,它展现着“谦和有礼”与“开放融合”的姿态,以居民熟悉的材料和简洁的形态引导人们自由出入。通过建筑内部与室外地面的无缝衔接,长廊在视觉上成为人行道的自然延伸,让人在穿越时感受到空间的连贯与舒适。

为了进一步拉近空间与居民的距离,我们取消了前台设置,并在居委会的支持下向公众开放。整个空间通过一个展廊与城市相连通,让路过的市民都能一览其内的展览内容,从而激发他们进一步探索的兴趣。而进入空间后,他们将发现这里不仅有精彩的展览,还有一系列多功能活动空间等待他们的发现与参与。

在活动区域内,我们精心选用了大量可移动、可收纳的家具,这些家具经过简单折叠后便能轻松收纳,为空间的使用提供了极大的灵活性。我们相信,这样的设计能够充分满足社区居民对多功能空间的使用需求,让他们在享受便捷服务的同时,也能感受到空间带来的自由与愉悦。

如今,康晖里已成为居民们休闲聚会的热门场所。在居委会和街道的精心组织下,这里每天上演着丰富多彩的活动,如讲座、会议、手工课、沙龙等,还有高校社区实践和曲艺交流,让空间充满了活力。为了更好地服务居民,工作人员会在活动区和学习区摆放座椅,并为进入的路人递上一杯水,这是居委会工作人员的服务标准,也是他们表达“欢迎您来”姿态的一种方式。

自2023年1月正式投入使用至今,康晖里不断发掘新的功能,如钢琴角、歌唱班、书画社等,为居民提供了更多元化的服务。长廊一端的学习区更是开放至晚间9点,满足居民的自习需求。尽管学习区最多只能容纳6套桌椅,但只要居民有需求,居委会工作人员会灵活调整,把邻近的活动区也开放给居民使用。

看到社区认同感在互相理解与信任的基础上慢慢形成,我们作为设计团队感到非常欣慰。人气旺盛的背后,不仅是用心运营和维护的结果,更是不断研究与调整的结果。如今,新型邻里空间在上海已呈现出星火燎原之势,背后是众多街道、居委会为居民创设更好服务和活动空间的“刚需”。在接手斜土路街道多处空间再造任务后,我们更加深刻地认识到,营造良好的邻里空间对于打造更美好的“15分钟生活圈”至关重要。

从这个角度出发,我们的设计不仅仅关注建筑本身,更重要的是通过设计来凝聚社区认同,拉近人与人之间的距离。因此,在康晖里的设计过程中,我们注重的是简单舒适、实用、易于维护以及充满人气,这些都是比单纯的外观美观更为重要的因素。

例如,在材料选择上,我们考虑的是便于清洁和减少后期保养负担;在座椅设计上,我们追求的是结实耐用、舒适且维护成本低;在空间规划上,我们力求提升空间的可变性,同时确保开放空间的管理成本可控,避免因一个空间的开放而增加其他空间的维护负担。

此外,我们还关注建筑性能的提升,如提高空间的气密性以降低空调使用成本等。这些看似琐碎的问题,实则都需要我们细心关照。我们也是在不断摸索和学习的过程中,为后续工作积累经验。

面对投入使用后出现的问题,我们的应对策略是“陪伴空间的成长”,即及时收集信息、积极调整反馈。我们坚持一个问题一个问题地解决,并始终关心长廊空间的布展。一旦有好的想法和资源,便会与居委会工作人员共同商议新的布展主题和可能性。经过一段时间的努力,长廊空间已经聚集了不错的口碑和人气,许多居民成了朋友,在街道上相遇时总能愉快地聊上几句,让人感到温暖。

在上次的优秀案例交流会上,同济大学张斌教授分享了他们团队在推进“望江驿”系列设计中的工作方法。他们的专业精神和科研态度让我深受启发。例如,为了打造好望江驿,张斌教授团队形成了一套完整的建构体系,这种严谨的工作态度值得我们学习。

望江亭,坐落于滨江大道荣成路之间,承载着多重功能:为市民游客提供一个休憩的场所,让他们在此欣赏江景,同时享受公共服务。其背后的设计理念和建构体系,无疑为这些功能的实现提供了坚实支撑。

这套建构体系不仅涵盖了建筑结构的选择、材料的考量,还包括了建筑品质的维护与保持,以及后期的运营与评估等多个方面。为了确保这套体系的顺畅运行,张斌教授团队精心设计了各类表格,用于记录空间的使用状况、来客的体验反馈等信息。

在材料和结构的选择上,团队始终追求在保证建筑品质的前提下,实现快速建造的目标。他们会对每个空间的使用情况进行详细梳理和研究,包括某个时段内的人数、访客特征以及他们的活动类型等。这些深入的研究,旨在为市民游客打造一个既舒适又实用的休憩空间。

在半马苏河驿站·1690党群服务中心的“苏河书房”,工作人员正忙碌着布置书籍与展品。这些精心梳理和研究过的空间数据,不仅为当前的运营提供了宝贵的参考,也为未来的设计工作积累了丰富的经验和方法。这种深入的研究精神,无疑将推动我们打造更多高品质的邻里空间,让它们真正融入市民的生活,成为他们不可或缺的好邻居。

举报/反馈

网址:打造多样化邻里空间,构建和谐社区生活圈 https://klqsh.com/news/view/204569

相关内容

威宁·金菊邻家广场打造“社区+”活力生态圈,绘就邻里幸福新图景“邻里杯”乒乓球赛促和谐 呈贡花田里的社区活动这样玩!

2020睿联盟社区朴里节盛大开幕,为业主打造和谐美好邻里关系

花山街春和社区三化并举融三圈 锻造乐活型社区

九原区:打造社区党群服务新场景 构建社区优质生活服务圈

凤凰街道江城社区:欢乐闹元宵 和谐邻里情

铜陵市首届邻里文化季温情启幕 共筑和谐社区新图景

传承和谐邻里文化 北京举办第六届“社区邻里节”

“邻里中心”打造幸福生活圈

“团聚社区·邻里季”——激活“邻”聚力 乐享“邻”里情