罗永浩李诞接连失言,导师权威塌方;杨天真鲁豫独挑大梁能支撑这届脱口秀?

'脱口秀表演':模仿或观看专业脱口秀,提升语言幽默感。 #生活乐趣# #日常生活趣事# #轻松幽默的生活方式# #幽默故事大全#

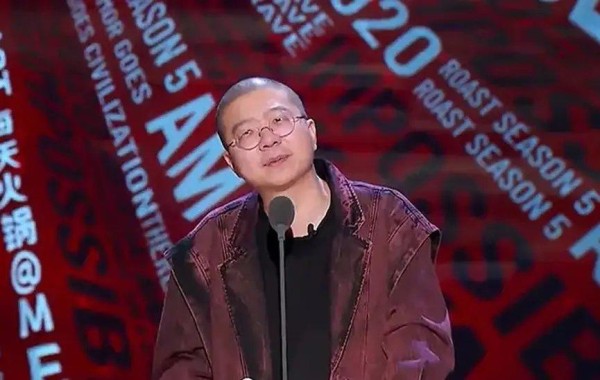

罗永浩口出恶言怼观众、李诞旧梗再被翻,导师的权威瞬间露馅,节目公信力被推到审判台上。

这场风波不是偶然,它像是早被积压的雷暴,等一声惊雷——然后从导师席开始塌。

事情起于《脱口秀和Ta的朋友们》2播出时,罗永浩转发一条“别上脱口秀”的微博,用了刺眼的词骂观众,又在网友指出“爹味”后继续回怼;不做单口的李诞也没躲过,早年的段子被翻出来,关于女性身材、年龄的调侃在今天看,更像是陈旧刻板的投影。

说句实在话,导师是节目的门面,可门面一旦长出裂痕,观众自然会追问:你凭什么来评判?

如果你坐在录制现场,会更直观。

灯光有些冷,笑声有时热烈有时空落。

选手刚下台,评论席上有人只说“我喜欢”“我不太喜欢”,话很安全,站位也模糊。

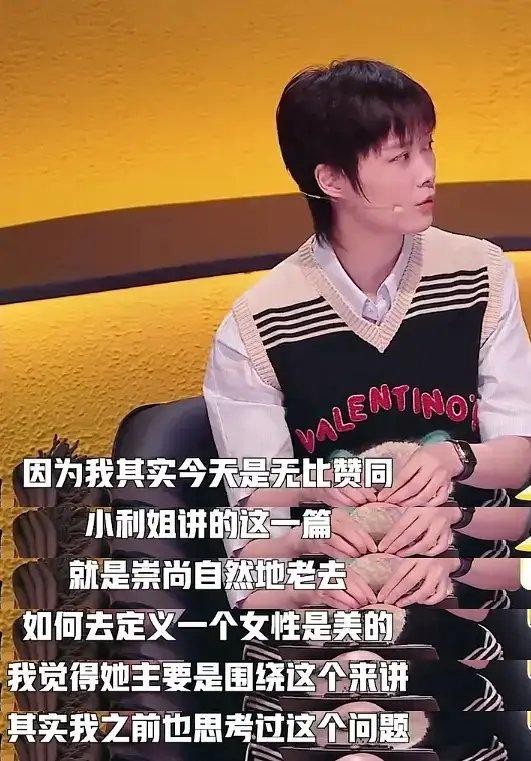

李宇春、大张伟这样的大众偶像,感受是真诚的,但更多时候只是情绪的回声。

你能理解他们在做“观众代表”,可选手更需要“怎么写得更好”“哪里节奏塌了”的方向标。

以前李诞在Norah初登台时,一句“优越感、压迫感”直戳痛点;今年她再来,大家围着段子里的“冥想营”聊天,却没人谈结构与节奏,甚至不肯给出票数预测——像是一场公费闲聊。

孟川那晚火力全开,密梗连发,大张伟激动地夸“密得厉害”,可为什么厉害、怎样保持密度,没人拆解;倒是孟川自己轻描淡写,“我有心理负担,怕你们觉得损功德”,这才点到了“冒犯与善意”的边线。

别误会,也不是所有人都糟。

鲁豫有时会把偏好和判断分开,她接住步惊云谈“贞操”的那段,顺手递出一句“女性视角就是人类视角”,简练且笃定;杨天真则始终把镜头拉到女性的日常里,那种执拗让我佩服。

反倒是罗永浩,时常摆出“大局观”,话并不全错,却隔着一层“教育腔”,让人心里抵触。

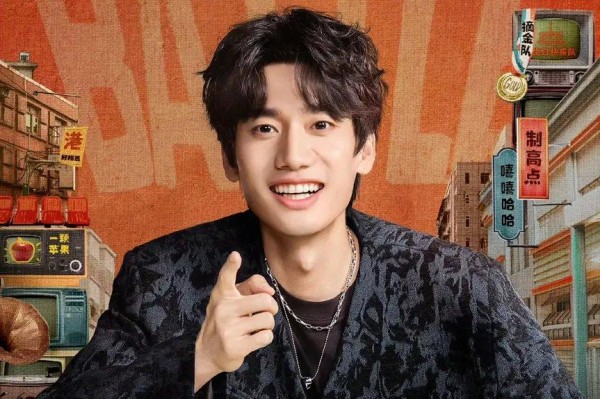

更有意思的是,根本不刻意谈性别议题的庞博,一次次靠专业兜底。

他会帮台上的女演员托举气氛——“希望摄像头也这么不好安”——像是把麦克风递回她们手里,又巧妙提醒现场:别把女性表达当作“特别议题”,那就是生活本身。

今年的爆款,几乎都靠女性视角推着走。

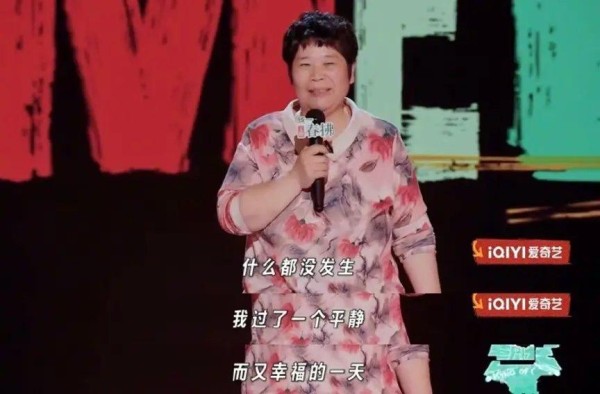

讲家暴、讲月经羞耻、讲乳腺癌治疗、讲节育,讲得具体也讲得疼,房主任用“平静而幸福的一天”去抵抗婚姻里的无形压力;步惊云掀翻“贞操”的老旧牌桌,为受伤的人发声。

这些段子不是在猎奇,而是在拿幽默去重构创伤,让笑里带着反抗。

我站在台下会想:当女性们把自己真实地推到台前,评判席是不是也该跟上,至少做到不拖后腿?

说白了,观众的不满不止是“失言”,更是“外行指导内行”。

看过去两年,导师席从相声、主持、音乐、经纪跨界而来的人越来越多,专业单口演员越来越少。

你当然可以说多元视角是好事,可一旦没人能提供“可执行的改进建议”,节目就难免漂着走。

史妍在《喜剧之王·单口季2》里拿段子开涮:“我感觉他们请的明星嘉宾都是真的懂喜剧。”

笑声背后,刀锋很冷——我们并不是真的在讨论专业。

偏偏市场又热得离谱。

2025年上半年,脱口秀在专业剧场的演出场次同比涨了54.1%,票房暴涨134.9%;个人专场巡演累计破千场,超过60万人走进剧场,500人以上的大型专场有650多场,比去年足足翻了八倍还多。

你看,线下俱乐部遍地开花,《喜剧之王·单口季》里线下磨砺出来的新面孔冲上舞台,打败所谓“魔王”;《脱口秀和TA的朋友们》干脆和俱乐部做线下点映,打通线上线下的生意链路。

热闹是真热闹,可热闹越大,专业越不能丢。

这点我很倔。

行业为何会走到今天?

快速扩张把人才库掏空是一方面。

出圈之后,俱乐部从几十家涨到几百家,演员从爱好者变“艺人”,拍广告、接综艺,忙到没时间打磨段子。

另一面,是纪律与边界的反噬。

还记得2023年HOUSE在北京的“玩梗”引发风波吗?

公司被重罚、演出停摆,合同解除,全国范围整顿。

那之后很多人才真正意识到:舞台不是真空,笑点也不是免罪金牌。

放到国际上,戴夫·查普尔的跨性别争议,托尼·辛奇克里夫的辱华风波,也都在提醒:喜剧演员可以挑衅,但得知道自己在踩哪条线。

边界感,不是束缚,而是让你在有限空间里把功夫做到极致。

如今的结构性矛盾就摆在眼前:懂行的导师在减少,能镇住场的“大家长”体制崩了,观众却比过去更懂门道——谁在真诚表达,谁在堆梗,谁在偷懒都看得清。

早年那批导师,即便争议多,也会把行内共识丢下来:原创性、开场压力、节奏控制、谐音梗的偷懒……这些隐形规则帮观众建立审美,给新人指明路。

现在这种专业声音变少,舞台就只剩喧哗。

你说可惜吗?

也许这是必经之路。

草莽期的权威,一旦被现实打散,行业才有机会学会“靠内容说话”。

回到眼前这场风波,最新的进展并不多,公开层面没有出现更实质的处理或复盘。

情绪还在空气里游移,节目还在播,争议还会起起落落。

我更在意的是:我们要什么样的导师?

我想要那种能把段子拆成“文本—人设—节奏—反转”四层的老师,能指出“第一笑点太慢”“人设不自洽”“反转没收益”的人;如果没有,也请至少做到三件事——真诚倾听、努力理解、情绪稳住。

别把观众当成需要被教育的人,更别把选手当成你价值观的素材库。

至于共情,那是锦上添花,做到了会发光,做不到也别硬拗。

女性视角今年这么热,不是为了凑“主题周”,而是她们终于拿回了话语权。

鲁豫那句“女性视角就是人类视角”,我愿意反复引用——这不是口号,是现实经验的总和。

一个社会的一半人在发声,脱口秀就自然更接近生活本身。

庞博的得体,恰恰在于他知道什么时候“托住”,什么时候“退后”,让舞台回到讲者。

这样的专业,不喧哗,却分量十足。

当然,我也乐见节目在做新尝试。

线下点映让观众更近距离接触单口的“原味”,不同城市的俱乐部把自己的“方言笑点”搬上屏幕,新人击败“魔王”的故事不稀奇了——这才是行业的生命力。

只是别忘了,在热闹的缝隙里,稳住基本盘:尊重文本,尊重舞台,尊重观众。

导师的存在,本该“锦上添花”,不是居高临下,更不是把个人情绪当指导意见。

写到这,我还是想替观众问一句:当我们买票坐进场内,期待的不就是一个能把我们生活里的酸甜苦辣,揉成五分钟精炼表达的人吗?

如果评审席只剩下“我喜欢/我不喜欢”,那最多叫串门聊天。

行业需要的,是能解码内容、校准航向的“懂行人”。

等到这群人重新坐回去,或被培养出来,所谓“大家长”就可以不必是某一个人,而是规则、是专业、是彼此的敬畏。

最终,脱口秀的魅力仍在内容。

靠智趣,靠真诚,靠那一瞬间“啊说到我心里了”的叮当声。

争议会过去,新人会长大,风口会转向。

留下来的,永远是那些写得好、说得真、戳得准的段子——以及,在该鼓掌的时候,恰到好处地说一句:你哪里还可以更好。

举报/反馈

网址:罗永浩李诞接连失言,导师权威塌方;杨天真鲁豫独挑大梁能支撑这届脱口秀? https://klqsh.com/news/view/211376

相关内容

罗永浩李诞翻车,脱口秀节目光靠杨天真鲁豫能行吗?罗永浩李诞“翻车”后,脱口秀节目光靠杨天真鲁豫能走多远?

罗永浩李诞失势,脱口秀节目单凭鲁豫侯佩岑能走多远

脱口秀导师更迭引质疑:罗永浩李诞翻车后,杨天真鲁豫能扛旗吗?

如今的脱口秀演员怎么了?什么都敢拿来聊,鲁豫罗永浩一脸震惊……

综艺脱口秀节目,好看的脱口秀节目,最新脱口秀节目,综艺脱口秀节目排行榜

视频播客兴起,李诞罗永浩等名嘴回归内容创作“存钱”

脱口秀大会第三季

《脱口秀大会第一季》综艺

《脱口秀大会 第一季》全集在线观看-综艺