大汶口文化的深度解析:史前中国的璀璨明珠

诗歌是文学殿堂中的一颗璀璨明珠。 #生活乐趣# #读书乐趣# #诗歌鉴赏#

引言

中国史前文化的多样性和丰富性,为中华文明的起源提供了丰富的实物证据。大汶口文化,作为新石器时代晚期的重要代表之一,不仅在时间上连接了仰韶文化与龙山文化,也在文化、技术、社会组织等方面展现出显著的进步与创新。它的遗址和遗存,为我们揭示了一个充满活力、逐渐走向社会复杂化的史前社会。本文将从多个角度,全面、详实地介绍大汶口文化的起源、发展、社会结构、工艺技术、宗教信仰以及其对后世的影响,力求还原这段史前辉煌的全貌。

一、大汶口文化的起源与地理背景

1. 起源与演变

大汶口文化起源于仰韶文化晚期,经过数百年的演变,逐渐形成了具有自己特色的文化体系。它大约兴起于公元前4300年左右,延续至公元前3300年左右,时间跨度约为一千年左右。

学术界普遍认为,大汶口文化是在仰韶文化的基础上,吸收了北方早期龙山文化的元素,融合了渔猎、农业、采集和手工业等多种经济形态,逐步发展而成的一个过渡性文化。它在技术、工艺、社会组织等方面都表现出较大的突破,为后续的龙山文化奠定了基础。

2. 地理分布与环境

大汶口文化的遗址主要分布在山东省中部、安徽省北部、江苏南部一带,范围涵盖黄河流域与淮河流域的交汇地带。地理位置极为重要,处于南北文化交汇处,既有平原、丘陵,也有水网密布的河湖系统,为农业、渔猎提供了丰富的资源。

这一地区气候温暖湿润,适宜稻作和水稻栽培的水域广泛分布。丰富的水资源,不仅支持了农业的发展,也使得渔业成为重要的生存方式。此外,沿江、沿湖的地理环境,为大汶口文化的贸易和交流提供了便利。

二、遗址与遗存:考古发现的丰富宝藏

1. 代表性遗址

大汶口遗址:位于山东省临淄区,是最重要的代表性遗址之一。这里出土了大量的陶器、石器、骨器、墓葬和房屋遗迹,成为研究大汶口文化的核心。

小汶口遗址:位于安徽省,揭示了该文化在南部地区的扩展和多样性。

台儿庄遗址:位于江苏省,显示出文化在不同地区的变异和交流。

2. 遗存类型与特征

(1) 住房遗址

在大汶口遗址中,发现了多座半地穴式房屋遗迹,房屋多为椭圆形或矩形,底部用夯土夯筑,墙体用木材、竹篾或木桩支撑,再覆以泥土。这些房屋的布局显示出一定的规划意识,反映出社会组织的复杂程度。

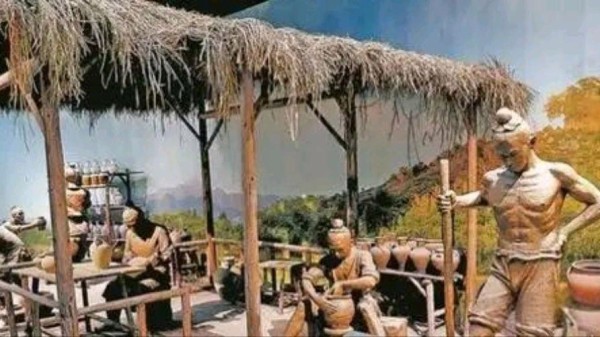

(2) 陶器

陶器是大汶口文化的重要标志。彩陶和灰陶交替出现,装饰多以几何纹样、动物纹和符号为主。陶器造型丰富,包括罐、盆、碗、瓶等,既满足日常生活需求,也可能用于宗教祭祀。

彩陶上的纹样色彩鲜明,线条流畅,表现出较高的工艺水平。陶器的制造技术逐步成熟,出现了轮制陶和拉坯工艺,为陶器的精细化奠定基础。

(3) 石器与骨器

石器包括斧、锤、刮削器、箭头等,表现出打制和磨制技术的提高。骨器如骨针、骨锥、骨针等,反映出纺织和衣物制作的需求。

(4) 工艺品与符号体系

彩陶上的几何图案、动物形象,可能具有象征意义,暗示宗教信仰或部落标志。此外,贝壳、玉石等装饰品也出现在墓葬中,显示出一定的社会等级和宗教信仰。

(5) 墓葬遗迹

墓葬多为单室或多室土坑墓,随葬品丰富,表现出社会分层。贵族墓葬中,随葬品多为陶器、骨器、玉石和贝壳饰品,有时还伴有兽骨、青铜器等,显示出一定的阶级差异。

3. 重要考古发现

近年来,随着科技的不断发展,考古学家利用碳-14测定、基因分析、地球化学分析等手段,揭示了大汶口文化的年代、人口组成、迁徙路径等重要信息。

例如,在某些墓葬中,发现了与南方稻作文化相似的稻谷遗存,表明大汶口地区早期就开始引入水稻栽培技术,可能存在南北文化的交流与融合。

三、大汶口文化的经济体系:多元化的生存方式

1. 农业的兴起与发展

稻作农业是大汶口文化的核心特征之一。稻谷的出现,标志着中国南方稻作农业的早期发展。考古出土的稻谷遗存,经过碳-14测定,确认其年代在公元前4000年前后。

除了水稻,小米、黍、豆类等作物也广泛种植,形成多样化的农业体系。农业技术逐步成熟,灌溉、耕作工具不断改进,农业产量逐年提高,为人口增长提供了物质基础。

2. 渔猎与采集

沿江、沿湖地区丰富的水资源,使得渔猎成为重要的生活方式。贝壳、鱼骨、鱼鳞、蟹壳等遗存丰富,表明水产品在饮食中占据重要位置。

贝壳除了作为食物,也可能用作饰品或货币。贝壳饰品在墓葬中频繁出现,显示出其在社会中的象征意义。

3. 手工业与贸易

陶器制造、骨器加工、石器打磨等手工业技术不断提高,形成了较为成熟的工业体系。陶器的多样化和精细化,不仅满足生活需求,也成为交换的媒介。

玉石、贝壳、青铜器等贵重物品的出现,暗示早期的贸易网络已初步形成。考古中发现的远距离运输痕迹,证明大汶口文化在一定程度上与邻近地区进行交流。

4. 社会分层与组织

墓葬随葬品的差异,显示出社会阶层的形成。贵族墓葬中,随葬品丰富,反映出一定的社会等级制度。部分墓葬规模宏大,伴有祭祀遗迹,表明存在宗教或祭祀体系。

社会组织逐步复杂化,可能出现部落联盟、氏族长老、祭祀等角色,为后续的社会演变奠定基础。

四、大汶口文化的艺术与宗教信仰

1. 彩陶艺术

彩陶作为大汶口文化的代表,具有高度的艺术价值。陶器上的几何纹样、动物图案、符号体系,表现出丰富的审美情趣和宗教象征。

彩陶的色彩搭配和图案设计,反映出一定的审美观念,也可能与宗教信仰有关。某些陶器的特殊形制和装饰,或许用于祭祀或仪式。

2. 宗教信仰与祭祀体系

墓葬中出现的兽骨、玉石、贝壳等物品,可能代表祭祀用品或宗教符号。祭祀活动可能涉及祭祀天地、祖先、动物或自然神祇。

一些学者推测,大汶口文化可能存在图腾崇拜,动物图案或符号代表特定的部落标志或神祇。祭祀场所的遗迹尚未系统发现,但墓葬中的祭祀遗物提供了重要线索。

3. 图腾与符号体系

陶器和石器上的符号,可能是早期的图腾标志或宗教符号,为后续的文字和宗教体系发展奠定了基础。这些符号在部落认同、祭祀仪式中发挥着重要作用。

五、大汶口文化的社会结构与演变

1. 社会分层的形成

墓葬的规模、随葬品的丰富程度,显示出明显的社会分层。贵族墓葬通常位于墓地的中心或高地,随葬品丰富,象征地位高贵。

普通墓葬则规模较小,随葬品简单,反映出社会等级的差异。这种分层结构,为后来的阶级社会奠定了基础。

2. 社会组织与管理

从墓葬布局、祭祀遗迹等可以推测,大汶口社会已具备一定的组织管理能力。可能存在氏族、部落联盟、祭祀等社会角色,协调生产、祭祀和社会事务。

3. 文化传承与变迁

大汶口文化在时间上逐渐向龙山文化过渡,表现出技术、工艺、社会结构的不断演进。气候变化、资源枯竭、人口压力等因素,可能促使文化向更复杂的社会形态演变。

六、大汶口文化的衰落与影响

1. 衰退原因

大汶口文化在公元前3300年前后逐渐衰退,原因包括气候变冷、干旱、水资源枯竭、土地贫瘠等环境变化。同时,内部社会矛盾、资源争夺也可能加剧社会动荡。

2. 向龙山文化的过渡

大汶口文化的衰落为龙山文化的兴起提供了土壤。龙山文化在技术、社会组织和文化内涵上都比大汶口更为复杂,标志着中国史前社会向更高级的阶段迈进。

3. 遗产与启示

大汶口文化的遗存,为研究中国早期农业、手工业、社会组织、宗教信仰提供了宝贵资料。它不仅是中华文明的源头之一,也为理解人类文明的演变提供了重要线索。

未来,随着科技的不断进步,考古新技术如基因测序、同位素分析、遥感技术的应用,将揭示更多关于大汶口文化的秘密,丰富我们对史前中国的认识。

结语

大汶口文化作为中国史前文明的重要组成部分,其丰富的遗存、先进的工艺、多样的经济形势和复杂的社会结构,展现了中华民族早期社会的繁荣与智慧。它不仅是中华文明的起点之一,也是世界史前文化的重要一环。通过不断的考古发掘和学术研究,我们将逐步揭示这段辉煌历史的更多秘密,为理解中华民族的起源和发展提供更为坚实的科学依据。

举报/反馈

网址:大汶口文化的深度解析:史前中国的璀璨明珠 https://klqsh.com/news/view/217430

相关内容

中国古代历史:世界文明的璀璨篇章璀璨华夏,渊远流长——中国历史文化面面观

游戏界的璀璨明珠:大型游戏排行榜前十名深度解析

大明宣德年制斗彩龙凤纹荷叶罐:宫廷艺术的璀璨明珠

国产悬疑剧的璀璨星空:2024年十佳悬疑剧深度解析

澳门葡京深度解析:从历史背景到现代娱乐的正确认知

解码中国古代历史文化:隐藏的宝藏与价值

二次元文化深度解析:从亚文化到现象级消费浪潮的破圈密码

从古代到现代:水晶珠宝的历史与文化传承

深度解析:品茶的艺术与文化