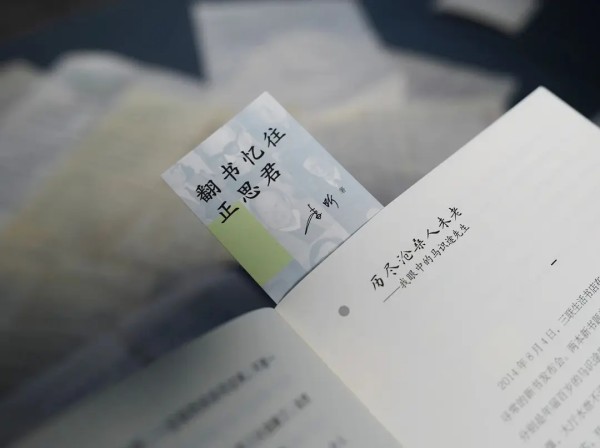

高品大家的精神气流——评李昕《翻书忆往正思君》

评论区的争论往往能带来深入思考 #生活乐趣# #读书乐趣# #图书评论#

文/杨传珍 文化研究者,山东枣庄区域文化研究院常务副院长,枣庄学院美学教授

李昕先生走出大学校门,就进入出版界。他从人民文学出版社到执掌香港三联和北京三联,从领导岗位退下来之后,被商务印书馆请去做出版策划。前不久,在上海三联出版了“出版人的回忆录”《一生一事》,现在又出版了《翻书忆往正思君——一个出版人和一个文化时代》。两本书虽然各有侧重,但总基调是通过分享高品大家的嘉言懿行,折射一个时代的文化氛围,讲述当事人为此而付出的心血与智慧,以及所体现出来的视野、境界、勇气与仁慈。《翻书忆往正思君》既是“为情义立传”,也是反思那个时期的精神氛围。全书共收录了28篇文章,涉及30多个人物。可以说,每个人物,都是“值得一写”也“值得一做”(王鼎钧语)的高品大家。

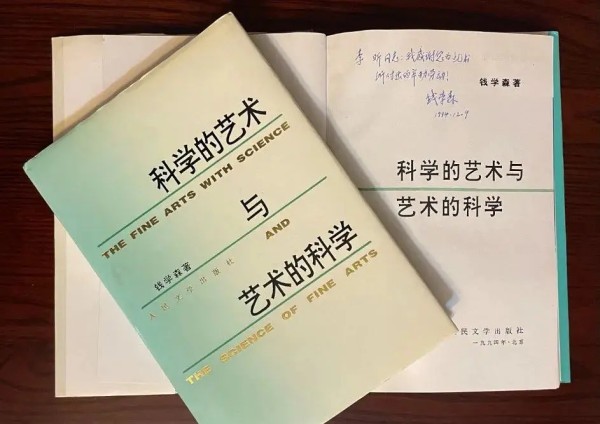

提起钱学森,现在至少有四代人知道他是杰出的科学家,是“两弹一星”的功臣。李昕先生写钱学森,自然不离老本行——记述出版人与作者的书缘。但是,作者有意无意间,披露了钱老的一封亲笔信:“近日我深感我国文艺人和文艺理论工作者对对高新技术不了解之病。我经常收到的有关文艺、文化的刊物有《中流》《文艺研究》和《文艺理论与批评》,而其中除美学理论外都是:一、骂资产阶级自由化分子;二、发牢骚;三、论中国古代文艺的辉煌。但就是缺少对新文艺形式的探讨,研究科学技术发展所能提供的新的文艺手段。”通过这封信,我看到钱老不仅是科学家,还是一位人文主义者,进而悟出“钱学森之问”的背后,是一个从高纬度爱国爱民领导人的情怀。

钱学森先生赠作者李昕的两本《科学的艺术与艺术的科学》

韩启德是医学科学家,他与钱学森一样,也身处全国政协副主席的高位。但是,他始终以平民意识提醒自己是一个医生。身居庙堂,关心的是改善医疗环境,普及医学知识。这位“韩副主席”是“医中仁者”,他的思考是人文的,甚至是哲学的。李昕在与韩启德讨论出版《医学的温度》的过程中,这位医学权威所关注的,不是自己这个作者的感受,而是如何更有利于读者。作为一言九鼎的“大人物”,韩启德对待某些人们所关注的疾病,有着与同行不同的主张。被李昕先生概括为:“关于高血压、高血脂要不要长期服药控制,又如癌症早发现、早诊断、早治疗是不是确有必要,他通过大量的数据分析进行了令人信服的实证研究。”

在《为了对得起曾经的苦难》一文中,李昕由邵燕祥的一封信,梳理电视剧《严凤英》全集播出的周折。再由戏剧家杜高在《人民日报》发文肯定,邵燕祥致信杜高,引出“中国作家有才华的不少,但是有才华并富有睿智的并不多,而兼有才华、睿智同时独具风骨的就更是凤毛麟角了。邵燕祥先生便属于这极少数人之一。”文章的点睛之处,是《严凤英》的丈夫作为编剧之一,通过这部作品,承认自己在特殊时期因懦弱而犯下不可饶恕之罪,公开忏悔。藉此把阿伦特的“极端之恶”与“平庸之恶”,做了具体的诠释。

改革开放前期,刘再复在文艺理论领域的拨乱反正之作,圈内受益,圈外喝彩。由于某种原因,刘再复经过精神沉淀后写出的老辣新作,出版受阻。是李昕的“出版智慧”,让刘再复重新走进读者。这“零的突破”实现以后,后面的出版就如决堤之水。”李昕感叹道:“众人不知,三联是在适合的出版环境下选择了适合的品种并采用了适合的形式,才平静地出版了这本书。”这不禁让人感到,为一本有价值的书“放行”,首先是成就作者与特定读者,同时也用“这本书”的“四两”拨动出版导向的“千斤”,释放积极正向的信号,优化风气。

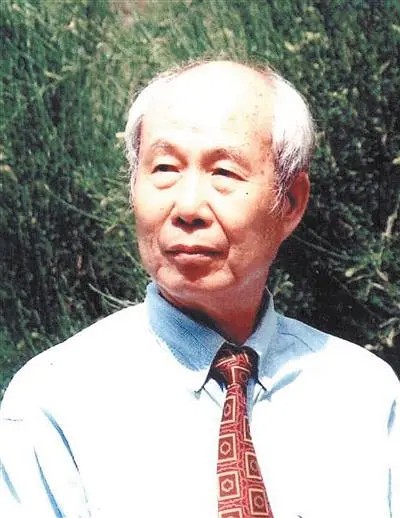

旅美山东籍台湾作家王鼎钧,被誉为“一代中国人的眼睛”、“海外中国人的良心”,更是散文成就的“崛起山梁”。他的艺术散文《碎琉璃》、《左心房漩涡》,回忆录四部曲,被公认为新文学运动以来散文创作的“新高地”。可是,他的作品,尽管在国内出版了不少(仅笔者就作为中介出版了十本之多),却没有引起广泛注意。李昕先生在主持北京三联期间,先是推出王鼎钧回忆录四部曲(《昨天的云》《怒目少年》《关山夺路》《文学江湖》),紧接着,把他的“作文四书”(后来扩展为六书)和“散文四书”等一系列代表作推出,形成“集群效应”。王鼎钧这位“最中国”的作家,真正走进“中国的读者”。如果没有李昕,这位为一个世纪的中国人刻录了精神年轮的重量级作家,在故国仍然是鲜为人知。在精神财富“互文性”的时代,不能不说是大陆读者的损失。

王鼎钧

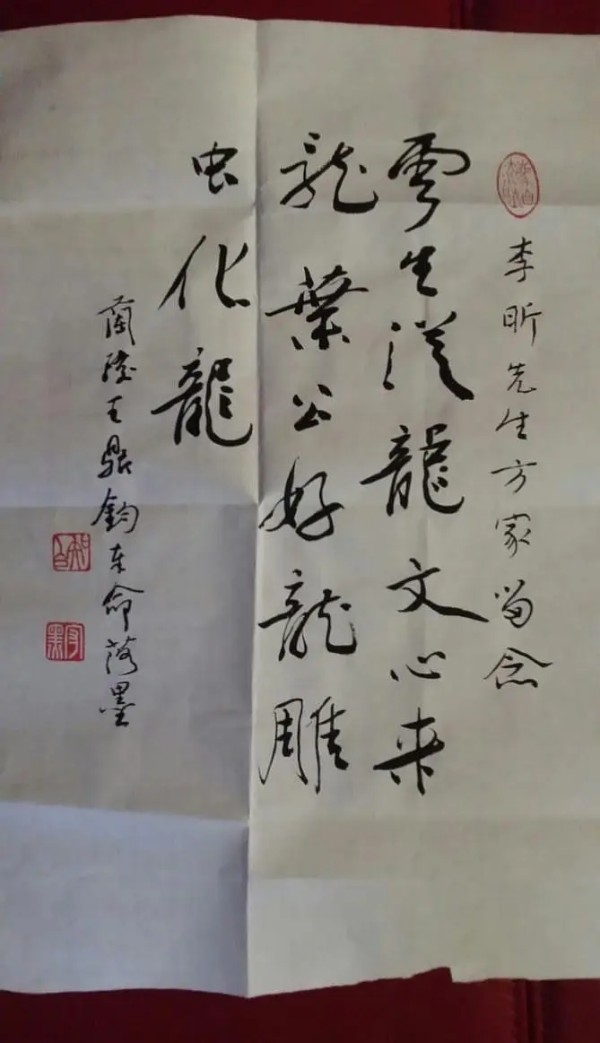

李昕通过北京三联,架起了王鼎钧与国内读者之间的桥梁,自然是功高至伟。但是,他在与王鼎钧在讨论编辑(处理某些用语)过程中,却是受益者。王鼎钧在台湾生活了将近三十年,既是作家,也在“中枢媒体”做过多年编辑,积累了丰富的经验。王鼎钧在写给李昕的一封信中,通过讲述当年华北农村闹春荒、处理变质番薯以充饥的故事,化解李昕在编辑过程中删减“不合时宜”之处的纠结。王鼎钧写道,“主妇们用一种奇形怪状的小刀……用尽一切雕刻的技巧,把不准下锅的部分减去”,“把一块块遍体疮疤的番薯雕刻成玲珑的太湖石……把每一家的小孩子养得又白又胖。”。接着说,“您这样的行为也是天地正气,正气中的‘地维’。”这是为责编疏解郁闷,更是跨越时空的传授真经。

鼎公赠作者李昕墨宝之一

一个文化时代的精神气氛,是由话语营造的。提供话语的,一是言者,二是“放行者”。编辑有时是助产士,有时是盗火者,有时是促成枯木逢春的人,TA为人催生、接生、着装、登台。曾任人文社总编辑的屠岸强调:“编辑的作用不是把书印出来,而是要帮助作者提高图书的质量。”一个有良知、有担当、有境界的出版家,能够成就一家出版社,成就一批作者,也成就社会。因为,在某些语境之下,出版一部作品,必须兼顾政治标准、书稿品质、发行效益。这就需要眼力、智慧、担当。人文学科的编辑,尤其如此。

美国文学理论家艾布拉姆斯认为,完整的文学活动,包括世界、作家、作品、读者,四者缺一不可。而广义的文学活动,应该包括整个人文领域。在此,我要补充说:完整的文学活动,除了以上四者,还要加上编辑和出版社。一个无名作者或背气作者写出一本书,如果遇到不识货或不担当的编辑,连连碰壁之后,可能把书稿付之一炬(或从电脑中删除),并从此失去自信。写作者在自信与自卑的交织中“生”出一部生命之作,有幸遇到慧眼编辑,既成就了“这个”作家,也推动了文化的进步,使“天地间多了些子”(朱熹语)。如果扼杀了,没有人惋惜“天地间少了什么”。因为,所有的大家,起步时都是无名小卒。李昕说:“对缺少资望的作家,是什么态度,体现出一个出版人的眼力、境界与胸怀。”在《二十年来常思君——追忆“文学圣徒”高贤均》一文里,李昕披露了阿来的《尘埃落定》在屡屡遭拒之后,书稿落到了人文社编辑脚印手里。她认可这部无名之辈写出的非凡之作,只是自己不能做主出版,于是向副总编辑高贤均汇报。因病休养的高贤均,很快读完稿子,通知脚印,“这本书咱们出版,你一定要好好编。”就这样一锤定音,成为畅销书,还获了茅奖。读到这里,我不免感慨:编辑的境界与心肠,在某种意义上关乎一个文学天才的命运,进而影响国运。如果中国的文学编辑有一半像高贤均,我们至少能够斩获一半文学诺奖。因为,中国的百年变局,太过精彩,现实生活为作家提供素材,他国作家望尘莫及;而中国图书市场巨大,文学读者能够供养海量的纯文学作家。

李昕为众多的出版人塑像,他写了韦君宜的敢作敢当,严肃面孔背后的人情味。他写屠岸,说“被自己的美德耽误了。他既是‘正人’,又是‘君子’。”写陈早春,“我感到陈社长的性格中有一种难得的宽厚和雅量。”写商务印书馆的总经理杨德炎,称他执掌“正襟危坐”的出版机构时,是作者、读者和同事的“侍者”,并引用他的夫子自道:“我能做的,就是把金字塔招牌再擦亮一些。”只是,这位“敏锐精明而又温文儒雅、谦虚和蔼,彬彬有礼、亲切待人,永远有外交官风度,脸上总是带着善意的微笑”的出版家,退休后还没写写自己,就匆匆离世,令人痛惜。他写人民出版社总编辑曾彦修,突出“自问平生未整人”,并由曾总编联想到那个时代,感叹道:“整人在某种意义上是人们自保的手段,为了求得政治上的安全,有人主动整人,有人跟风整人,口头上都是为革命,实际上却各怀目的。”

作者在后记里说,本书的第四辑,“主要不是写人而是写事,每篇都涉及一些笔墨官司。”但是,这不是一般意义上的“以正视听”,而是“义理、考据、辞章”有机交融的散文。借用法国哲学家福柯“知识考古学”的术语,这组文章可谓“人事考古”的精彩篇章。

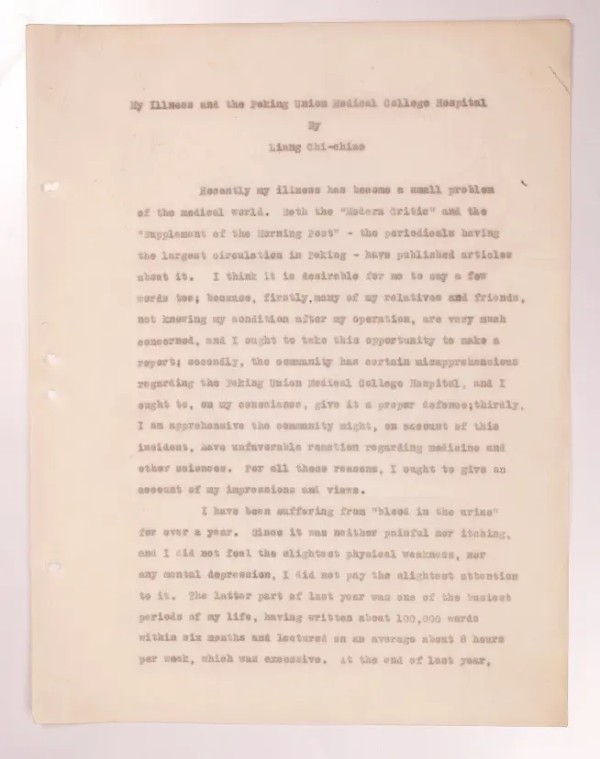

当年,梁启超因间歇性血尿,在协和医院做了病肾摘除手术。术后,症状并未明显改善。两年后,梁先生因肺部感染再度住院治疗。当时,坊间传出“主刀医生割去好肾留下病肾”的段子,梁先生及其亲属为此发声,纠正误传。按说,这已成“定案”。但是,几十年过后,有人拿八卦作为事实,再度炒作,以至有部三卷本的畅销书,拿此说事,颂扬梁先生为维护西医名誉而吃哑巴亏的“君子风范”。如果说,这一公案,在两个“外行”人笔下出现,读者只是作为八卦对待,而写进聚焦西南联大学人风范的书中,就增加了可信度。李昕先生采用年代学方法,对原始文献进行排列,梳理清楚这一误传的来龙去脉。得出所谓割错肾的公案不过是对“名人私事的望风捕影的集体炒作”。这一令人信服的“考据”,不仅洗清了对主刀医生刘瑞恒的抹黑,也堵死了个别民粹主义者借此抹黑现代医学的嘴巴。

梁启超用英文所写的《我的病与协和医院》第 1 页

著作等身的台湾作家李敖,在大陆的知名度可谓名列前茅。但是,完整地读过他几本代表作的人,恐怕不多。人们津津乐道的,是他那些雷人的名句。这意味着有两个李敖:一个是本色的,一个是八卦的。李昕梳理清楚了两个李敖,包括他坐牢的真正原因,他跟明星胡因梦离婚的原因,还原了一个真正的李敖。

《翻书忆往正思君》是李昕的怀旧之作,这些健在的和过世的高品大家,在不同时期,营造了清澈的精神气流,涤荡着精神雾霾。我们应该记住他们,继承他们的精神遗产。

网址:高品大家的精神气流——评李昕《翻书忆往正思君》 https://klqsh.com/news/view/218360

相关内容

李昕:一个出版人和一个文化时代一个出版人和一个文化时代

青年作家李军君:在钢筋丛林种出诗意星空的人

李昕:书法的行迹

笔耕不辍,逐梦前行:记作家李军君

邵大葴先生评画家李子鹏作品:江山入画,意气凌人

刘楚昕:中国文学的希望在于年轻的读者|书香名家

李若彤回忆神雕拍摄往事,吊威亚坚持亲身上阵

刘楚昕是谁?作家圈查无此人,文学大佬们为何力挺

敬文东:隐含的天下襟抱和知音传统——评李少君作品集《春风再一次刷新了世界》