“割裂”的脱口秀

'脱口秀表演':模仿或观看专业脱口秀,提升语言幽默感。 #生活乐趣# #日常生活趣事# #轻松幽默的生活方式# #幽默故事大全#

我们为什么会越来越喜欢看别人“翻车”?

不是真的希望谁当场社死,但你有没有发现,最近几年,我们对“失控”的容忍度,甚至欣赏度,正在悄悄上升?一场原本应该妙语连珠的脱口秀,如果某个演员突然被观众呛声,台上台下激烈对峙,反而比精心打磨的段子更让人津津乐道。热搜上,#某脱口秀演员被喊话#、#现场观众怒怼表演内容#这类词条频繁出现,点击量居高不下。这已经不是偶然现象——脱口秀,这项本该以“冒犯”为名的艺术,正在经历一场深刻的“分裂”。

这分裂,不只是台上与台下的对立,更是价值、立场、甚至“笑点伦理”的撕裂。

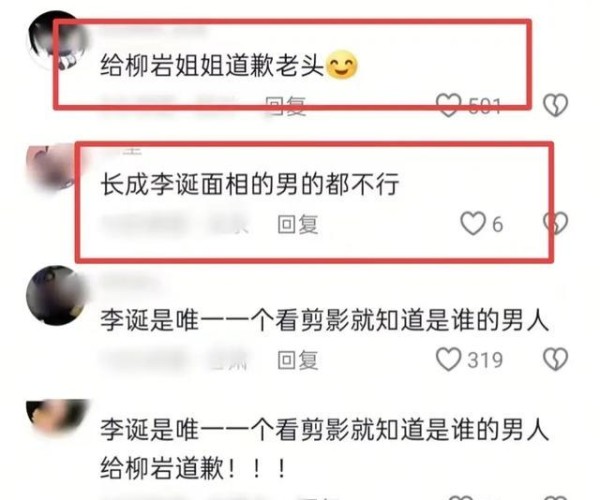

过去,脱口秀的核心逻辑是“单向输出”:演员站在聚光灯下,用精心设计的节奏和语言,引导观众笑。观众的角色是被动的——鼓掌、大笑、偶尔叫好。但今天的现场,越来越像一个微型公共广场。当演员讲出一句涉及性别、地域或阶层的梗时,台下可能立刻有人站起来:“你这算不算歧视?”“你了解我们吗就乱说?”这种“打断”,不再是意外插曲,而成了演出的一部分,甚至成了传播的引爆点。

2023年某厂牌巡演中,一位演员调侃“小镇做题家”,台下一名观众当场回应:“我就是你说的做题家,但我不是笑话。”这句话被录下来,三天内播放量破两千万。有趣的是,舆论并未一边倒地批评观众“开不起玩笑”,反而引发了关于“谁有资格定义幽默”的大讨论。中国社会科学院2024年发布的《青年文化消费报告》显示,76%的Z世代观众认为,“冒犯的边界”应由听众共同协商,而非由演员单方面决定。

这背后,是话语权的转移。脱口秀不再只是“我说你笑”的旧模式,而演变为一场即兴的公共辩论。演员的段子是论点,观众的反应是反驳,舞台成了观点交锋的擂台。这种“分裂”,其实是民主化进程在文化领域的投射——我们不再满足于被娱乐,我们想参与,想质疑,想争夺“笑”的解释权。

可问题也随之而来:如果每个梗都要经过政治正确审查,那脱口秀还剩多少空间?幽默的本质,不正是对禁忌的试探吗?

有人怀念李诞早期的“冷嘲式幽默”——那种带着疏离感的自嘲,像一层薄雾,既刺人又不伤人。而今天,许多段子为了规避风险,变得安全、套路、甚至油腻。某平台2024年喜剧类内容分析指出,近三年“安全梗”(如外卖、加班、宠物)使用率上升47%,而涉及社会议题的原创讽刺类内容下降32%。我们似乎陷入了一个悖论:越追求表达自由,越害怕冒犯;越强调多元包容,越不敢触碰真实。

更值得警惕的是,“分裂”正在被流量收编。有些演出开始“设计冲突”——安排“托儿”故意挑衅,制造对峙场面,只为录视频发抖音。某二线厂牌负责人私下承认:“有冲突的场次,短视频传播效果平均高出3倍。”当“分裂”变成剧本,真实的情绪就成了表演。我们以为在见证一场思想碰撞,其实可能只是在看一场精心策划的真人秀。

我曾在一个小剧场亲眼目睹:演员调侃“大厂裁员”,台下一位刚被优化的年轻人突然笑出眼泪,接着站起来说:“谢谢,这是我三个月来第一次笑。”那一刻,没有人喊“冒犯”,也没有人鼓掌,整个空间陷入一种奇异的安静。那不是对抗,而是一种共鸣——痛的共鸣。这让我意识到,真正的幽默,或许不在于是否“分裂”,而在于是否“真实”。

所以,我们到底需要什么样的脱口秀?

是那种四平八稳、人人点赞的“情绪按摩仪”?还是允许失控、允许对峙、甚至允许难堪的“社会压力测试”?也许答案不在二选一,而在过程本身——当一个段子抛出,有人笑,有人皱眉,有人起身反驳,而舞台没有立刻叫停,而是让对话继续……这种“未完成”的状态,恰恰是最真实的公共空间。

脱口秀的“分裂”,或许正是这个时代精神的隐喻:我们不再相信单一叙事,也不再接受被统一娱乐。我们想要笑,但不想被哄;我们接受冒犯,但要求回应的权利。

那么下一个问题来了——当人人都能站在道德高地喊“你冒犯我了”,我们会不会最终失去笑的勇气?

作者声明:作品含AI生成内容

举报/反馈

网址:“割裂”的脱口秀 https://klqsh.com/news/view/221160

相关内容

「分裂」的脱口秀“分裂”的脱口秀

2025脱口秀:线上火爆,线下冷清的‘分裂’现象

想讨论一下脱口秀的话题选择

烟台有麦脱口秀,全国演员专场精选,演出效果炸裂,笑声不断!

网络脱口秀:“秀”什么,怎么“秀”

脱口秀:当代青年的“嘴替”

《脱口秀和Ta的朋友们2》《喜剧之王单口季2》女演员比例上涨,新人炸裂表演引发热议

中国脱口秀,不值得

「中产崛起」才该是《脱口秀大会5》的真正爆梗