新型tag「社烦」:不是不擅长社交,是只想跟自己喜欢的人社交。

社交活动的意义:不只是娱乐,更是自我表达和社交技能的锻炼。 #生活乐趣# #生活日常# #个人成长建议# #社交活动策划#

策划、撰文 / 一佳、Koei、大霸

编辑 / KY主创们

最近看到一份关于年轻人社交状态的报告,其中一组数据引起了我的注意:在参与调查的年轻人中,有约 80% 的人认为自己是「社恐」,「社牛」只占 20%。

然而,这些「社恐」却认为自己的社交能力并不差,其中很多人还给自己的社交能力打了满分。因此有网友喊话:满分就不要假装「社恐」了好吧,明明就是「社牛」!

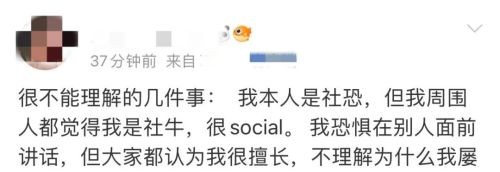

网上也有很多朋友会对自己到底是「社恐」还是「社牛」感到困惑:

会出现这种种误解,可能是因为在社交活动中,并非只有「社恐」和「社牛」两类人。

当很多人口中的「社恐」并不是对社交能力的评价,而是一种态度的表达——我能很好地进行社交,只是我不想社交——那就要引出社交中常被人忽视的第三种存在:「社烦」。

「社烦」是一种什么心态?今天的文章就带大家搞清楚~

带你看清假「社恐」、

真「社烦」

在探究不同人主动回避社交的心态时,Coplan 和 Weeks(2010)提出了一个概念:unsocial,即「不社交」。

「不社交」的人,对孤独和独处活动有偏好,ta 们和社恐以及其他回避社交群体最大的区别是:「不社交」人群只是喜欢独处,而不是被迫独处(Coplan & Weeks, 2010)。

Ta 们并非自己想要社交但做不到,并非没有能力社交,也不是因为社交恐惧或担心他人的评价而产生独处的欲望,而是有独处的内在动机(Nguyen et al., 2018)。

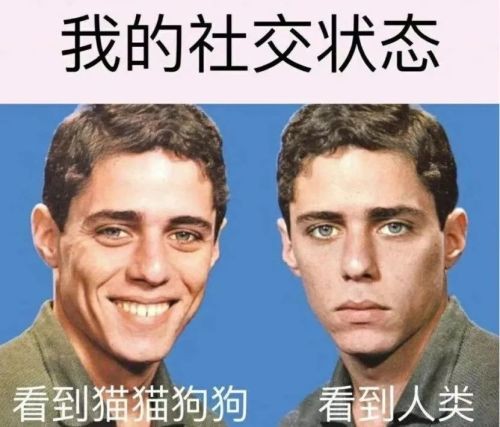

「不社交」的定义也对应了社交网络上的一个词:「社烦」。这类人觉得人际交往是件有些麻烦的事,感觉和很多人 social 很累,对要付出时间进行社交感到抵触、想逃避,所以会经常推托参与社交活动。

虽然经常的缺席会让 ta 们被贴上「社恐」的标签,但 ta 们心里非常清楚自己回避社交的真正原因并非社交恐惧,而是:

觉得对方不是自己真正想交往的人

表面:周末收到邀请参加一个局,找了个借口推托说有事。

实际:因为聚会上并没有自己感兴趣的话题,或想要交往的人,对自己来说参加聚会非但不能增添生活乐趣,反而徒增负担、浪费时间。

觉得社交很麻烦、很累

表面:大学举办校友会,很多事业成功的校友都会参加,纠结了下还是回复“因故缺席”。

实际:虽然能认识一些厉害的人,但要精心打扮,还要一整天面带微笑和几十个人聊天、互相吹捧,真的好累啊,不去就能省掉所有麻烦。

觉得从独处中更能获得好的体验、恢复心理能量

表面:同事们约吃饭,说自己不饿,下次有机会再约。

实际:已经工作一上午了,午饭时间为什么还要强迫自己营业啊!不如趁着午间时间自己吃饭,既不用迁就同事的口味、想着聊什么话题,还能追追自己喜欢的电视剧放松一下。

从生活到工作,想方设法回避社交已经是「社烦」熟练掌握的一项生存技能。

那时间久了,「社烦」们的生活是否也会越来越孤独, ta 们的人际关系质量、社交满意度会不会变得越来越差呢?实际上,还真不是这样。

「社烦」只是社交少,

但社交质量一点都不低!

虽然看起来「社烦」们的社交很少,但 ta 们的人际关系质量却很高,可谓「少而精」的代表。

研究表明,与那些焦虑和恐惧社交的儿童相比,「不社交」的儿童拥有更多、更稳定的友谊和人际关系(Ladd et al., 2011)。

这其中有两个很重要的原因:

1. 「社烦」不是不擅长社交,只是更愿意和自己喜欢的人社交。

虽然社烦不会经常渴望与他人互动(Coplan et al., 2004),但一旦进行社交,ta 们会更倾向花时间跟自己真正喜欢的人交往。这种有意识的主动选择虽然缩小了「社烦」们的社交圈,但也让 ta 们有了更多与朋友们深入互动的时间。因此,ta 们可以留住朋友,并与之保持着长期稳定的关系。

同时,在与自己喜欢的人社交时,ta 们会展现出「低回避」的特点(Ladd et al., 2011),即不会在社交这件事上过度地内耗。比如,正因为对方是自己喜欢的人,所以不会因为他人对自己太好而感到负担和焦虑,也不会苦恼怎么去迎合他人。

得益于这种特点,社烦们在能够自己创造出的圈子里自由地、松弛地社交,大大提高了 ta 们的社交满意度。

2. 「社烦」的社交能力一点不差,甚至比我们想象中要高得多。

「社烦」们在社交中还有一些优势,能够进一步提升 ta 们的社交质量。

研究显示,ta 们在社交中的关系攻击性更低(Bowker et al., 2017)。关系攻击性是指在关系中用看似没有敌意的方式来表达愤怒。

比如,当自己没有被朋友邀请一起做某件事时,虽然没有立即表现出愤怒,但未来会把这些人排除在社交活动之外。这种关系攻击很少会出现在「社烦」们的社交中,ta 们更多会用直率、平和的方式去相处,毕竟,太多的拉扯、试探也会加重 ta 们的社交烦恼。

除此之外,社烦在社交中有着更高的接纳能力,能够接受不同人的多样性,当 ta 们欣赏对方,也愿意和自己不一样的人成为好朋友(Ladd et al., 2011)。

总体而言,当「社烦」们选择进行社交时, ta 们很擅长与他人互动,也更倾向主动地在关系中做出选择。这种对社交节奏的把控,能让 ta 们觉得舒适,从而感受到关系中的自由,发展出稳定且高质量的人际关系。

而当 ta 们自己主动选择独处,回避掉不必要和不想要的社交时,避开了一定的社交压力,让 ta 们能够更加放松,从而提高生活满意度(Braathu, 2019)。同时,处在自己喜欢的独处时间中,还能让 ta 们发展出更多的自省能力、高自尊水平和低孤独感(Nguyen et al., 2018)。

所以,「社烦」不是一种负面的社交心态,比起强迫自己适应社会准则,选择自己喜欢的方式处理社交活动其实更有好处。

如何愉快地

与「社烦」心态相处?

给社烦的朋友 & 社烦本人

当你的朋友有一些「社烦」倾向

首先要明白:对你来说「社交」是一种常态,但对 ta 来说「不社交」才是一种常态。只有接受你们之间的差异,理解和尊重 ta 的节奏,你们才能平等地做朋友。

在相处过程中,不要 push 对方太紧,尽量少说类似「你怎么总是拒绝我」「你心里是不是没有我」「我对你是不是不重要」的话给对方压力。Ta 并非对你冷漠、不重视你,只是有强烈的独处的需求。

想提升和「社烦」朋友的交往体验,减少被拒绝的情况,要尝试给对方一些主动权。

比如,当你非常想和 ta 一起去一家餐厅,不要说「这周末我们去吃xxx吧」。

换个说法:「我最近很想吃xxx,你什么时候也想吃,可以喊我,我们一起去」。

这既表达了你想和 ta 一起体验美食的心意,也让 ta 知道你尊重 ta 的节奏,可以让 ta 更自在地做好准备后主动约你。

另外,如果你是一个「社牛」遇到了社烦的朋友,你其实会给 ta 带去不少社交的「福利」:在人多的社交场合,你开朗活泼暖场王的特质能替 ta 分担不少社交压力,这些时候主动向 ta 伸出援手,可以给 ta 更积极的社交体验,也能增加你们的关系满意度。

当你自己有「社烦」的倾向

要知道,不想社交并不是一个「错误」的选择,不应该被污名化。如果独处更让你开心、更能帮你恢复心理能量,你有权为自己留出充足的独处时间。

不必为总是拒绝朋友的邀请感到愧疚,可以尝试争取朋友的理解:告诉朋友你并非不想和 ta 相处,只是对你来说独处也很重要。

而当别人总是用「社恐」「不合群」「孤僻」来评价你时,要警惕这些声音可能给你带来的自我诱导性依赖(self-induced dependence)的影响,即会令你怀疑自己真的社交能力不足,在需要调用社交能力完成一些事情时,变得信心不足。

相反,你应当记得提醒自己:那些会如此评价你的人,正是因为对你缺乏了解才做出的主观判断,并不能定义你是谁。

想想自己与好朋友们深厚的友谊,也证明了你可以很好地与人社交,有着深藏不露的社交能力,就不必再被负面的评价影响,可以对自己的社交能力更有信心啦~

日常生活中,也有一些「社烦」会主动认领「社恐」的标签,借此躲避一些不想参加的社交。对 ta 们来讲,可能讲出「我不想去」比「我害怕去」更羞愧和困难。

然而,「不想社交」的心情绝对是合理、正当的。今天我们介绍「社烦」这种心态,就是希望大家可以抱有包容的态度,理解、接纳自己或朋友的「社烦」时刻。

因为多社交和少社交无关对错,只是一种生活方式的选择。

免责声明

以上内容为用户在观察者网风闻社区上传并发布,仅代表发帖用户观点。发表于上海市

网址:新型tag「社烦」:不是不擅长社交,是只想跟自己喜欢的人社交。 https://klqsh.com/news/view/224533

相关内容

当代青年社交现状:在社交里生活 而不是在生活里社交合适的社交圈,是跟志趣相投的人在一起,做喜欢做的事

懂社交的人喜欢小聚,不懂社交的人认为人越多越好

一个人不喜欢社交,说明了什么?

人究竟需不需要社交?能否完全不需要社交而活着?

“不社交无烦恼”?为什么当代年轻人越来越不爱社交?你怎么看?

如何建立自己的社交圈子,摆脱不合群的感觉?

“不是喜欢孤独,是和人靠近太累”丨如何走出“社交缺乏”?

网络社交不是社交,你不要搞错了!

“社交浓人”不是在聚会就是在聚会的路上