手工艺与当代艺术

现代手工艺与艺术展览相结合 #生活乐趣# #生活艺术# #手工艺生活# #现代生活手作#

2011 年1 月,《手艺农村——山东农村文化产业调研成果展》在北京中国美术馆举办。展览由图片、文献、实物和互动表演若干部分组成。除了详实的调查报告与丰富的手工艺产品之外,现场最让人惊喜地是以传统手工艺为基础设计的几件装置作品。以藤条乱编而成的“手艺农村”四个大字背后,是一面用3600 余个红色中国结装饰的弧形墙面,挥洒着浓郁的中国风味,在民俗中营造出恢弘大气的现代之感;将木质风箱放大之后,用鲁班锁将5 个风箱榫接起来,这件作品着意秀出手工艺人智慧的精巧。这些作品为我们展示了某些可能,传统手工艺不仅可以在实用层面走出一条现代化的途径,还可以从制作功能性作品中解放出来,扩大与现当代艺术交流的范围,创造出更具精神高度的艺术作品。将传统手工艺运用到当代艺术领域,或者从传统手工艺中获得艺术灵感,并非没有先例可循,事实上,有不少匠心独运的艺术家早已在各个手工艺门类中进行当代尝试,包括陶艺、木雕、景泰蓝、玻璃、纤维艺术、剪纸等等。对于传统手工艺门类而言,这样的变化恰恰意味着理论和实践在本质上的一种突破。

陶艺是传统手工艺中较早进入到现当代艺术领域的一个门类。现代美术大师毕加索和米罗先后创作过不少陶艺作品,为陶艺的发展打开一扇大门。与传统的技术美学主张相异,有“美国陶艺之父”之称的彼得·沃克思(P e t e r Voulkos)认为陶泥是一块空白的画布,而作品是立体的画。他反对传统陶瓷中的工艺性及匠气,蔑视陶艺的实用功能,极力主张抽象表现主义的那种即兴、自由发挥的创作方法,追求“创造性的偶发”(creative accident)所带来的效果,主张不规则、不对称,甚至瑕疵、开裂都是可以接受的美学原则。他的这种极富探索性的主张在上世纪50 年代末至60 年代初得到了美国评论界的极力宣扬。

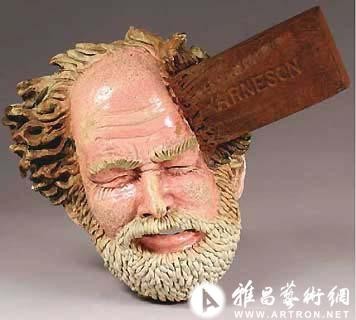

另一位后来成为西方当代陶艺代表性人物之一的美国陶艺家罗伯特·阿纳森(Robert Arneson 1930 ~ 1992 ) 在 1957 年见到了沃克思的作品,一下子便被那种大胆的探索吸引住了。阿纳森曾回忆说:“哪个时候我从对中国而言,她的现、当代陶艺的发展严格来说是起源于20 世纪70 年代末和80 年代初,中央工艺美术学院、景德镇陶瓷学院及广东陶瓷产区等院校和地区是这种风格的最早实践者和推动者。

其后,湖北美院、浙江美院、景德镇瓷区、宜兴陶区也相继加入。陶艺家白明认为: “作为与以技术的精湛而显得工艺化了的传统陶艺拥有不同概念的现、当代陶艺的创新者们,在受到外界的责难时,是来自西方的现代陶艺理论和陶艺作品给了他们持续创作的勇气和精神安慰。由此,西方现代陶艺对中国的影响开始显现,这大约是在20 世纪80 年代中期,是以抽象表现主义风格在中国陶艺界的出现为表征的。”他还将起步阶段的中国陶艺家总结为以下几种不同类型:“一是学院式的陶艺家,而且更多的是以雕塑家身份出现的作者和以雕塑形态出现的作品。二是以较个性化的装饰语言入主陶艺创作的陶艺家,这一部分人受到的责难相对较少。三是身在产区的文化艺人或是受过高等教育又回到产区工作来没有想过我会成为一个艺术家,我觉得当一个优秀的陶工就足够了。这时候我看到了沃克思的大作。”事实上,阿纳森一直在反反复复地思考陶瓷的工艺问题,在那以后两年的时间里,他一直在实验一种粗率的、不实用的陶器,就像沃克思所做的那样。到1960 年,他取得了突破,开始有了自己的有机、抽象的表达。曾受过插图和陶艺两方面教育的阿纳森在上世纪50 年代后期至60 年代初期创作了不少看似如色情画般但却具有讽刺性意味的超现实主义雕塑。 1963 年,他应邀参加了在北加州奥克兰市举办的加州雕塑家联展。也许是受“达达主义”(Dada) 美术家杜桑(Duchamp) 的名作《泉》的启发,阿纳森展出了一件名为“肮脏约翰”(Funk John) 的作品。这件用陶泥做成的、被扭曲的抽水马桶边上布满了令人作呕的排泄物。作品被阿纳森自诩为“陶艺的典型”“陶艺的象征”。然而这种恶作剧般的作品几乎激怒了每一个人。展出不久,作品就被责令搬出了展览场地。

20 世纪70 年代开始,在美国,“新写实主义”(或者称“超级写实主义”)陶艺运动替代了之前的潮流,以写实的形式、怀旧的对象,高超的技术,创作了“乱真” 的作品。随后从70 年代后期到80 年代,陶艺创作与先锋派美术结合,涌现出多元、变化的局面,波普、极少主义、新表现主义、超现实主义,各种流派异彩纷呈。

对中国而言,她的现、当代陶艺的发展严格来说是起源于20 世纪70 年代末和80 年代初,中央工艺美术学院、景德镇陶瓷学院及广东陶瓷产区等院校和地区是这种风格的最早实践者和推动者。其后,湖北美院、浙江美院、景德镇瓷区、宜兴陶区也相继加入。陶艺家白明认为: “作为与以技术的精湛而显得工艺化了的传统陶艺拥有不同概念的现、当代陶艺的创新者们,在受到外界的责难时,是来自西方的现代陶艺理论和陶艺作品给了他们持续创作的勇气和精神安慰。由此,西方现代陶艺对中国的影响开始显现,这大约是在20 世纪80 年代中期,是以抽象表现主义风格在中国陶艺界的出现为表征的。”他还将起步阶段的中国陶艺家总结为以下几种不同类型:“一是学院式的陶艺家,而且更多的是以雕塑家身份出现的作者和以雕塑形态出现的作品。二是以较个性化的装饰语言入主陶艺创作的陶艺家,这一部分人受到的责难相对较少。三是身在产区的文化艺人或是受过高等教育又回到产区工作的艺术家,他们直接借助产区的便利, 从产区流行的制品中寻找他们感兴趣的 地方,采取切割、拼接或变形加装饰的 手法创作了一批具有“新词汇”和“新 形态”的作品。四是在高校的设计艺术 家直接参与实用性非生产类容器作品的 设计和创新。”白明对于陶艺家的这一 分类,实际上具有一种推广性,对于其 余手工艺门类的发展也具有分析和启示作用。

市的矛盾气质所吸引,并在探访中国文化之时深深迷上了中国的传统木雕。当他回到荷兰后,就开始用木雕这种传统手工艺呈现自己对这座城市的奇特想象与模拟。巴斯的“嘿,椅子”系列由四件家具和其它物品组成,它们被组装成可以用作多功能书架的雕塑。“中国玩意儿,东西”这件作品由多件物品构成,这些物品都是巴斯在他上海之行时亲手从街头挑出的,他把不同类木头的中国玩意儿安装组合,然后由中国的工匠在结实的木头上雕刻而成,最后漆了一层中国传统朱漆。“突变”是一件超现实木雕装置,由“奇特& 残片”演变而来。日常用品似乎都神秘般地发生了突变—梳子上赘生出多余的一排齿,胡乱地指向不同的方向,已经不能用了;木头衣架好像把自个儿克隆了,一个从另一个中生了出来而椅子竟然用钉满钉子的夹子作盔甲把自己保护起来。设计师著名的“烟熏”系列最初是巴斯在埃因霍温设计学院的毕业项目,是用燃烧过的木头家具做成,剩余的炭黑部分涂了层环氧树脂来保存。一把典型的中式“琵琶”和一架西式钢琴,这 “乐器”是巴斯于2007 年在他的荷兰工作室开始的一个新系列“雕刻”,做工看似随意,其实却是有意留有瑕疵。它所蕴涵的理念是以同样大小的实物捕捉素描的自发性和原始性。巴斯的木雕家具也展现了中国传统手工艺和当代大批量生产的交叉点。像作品“木头塑料椅子”,用精制手工雕刻的榆木再现一把再普通不过的塑料草坪椅子,体现了大批量生产的产品和被珍藏的手工艺品的对比。巴斯以设计嬉戏打趣的想象力激发了木雕工艺的另类生命。

克里斯·莱夫特瑞(Lefteri,C.)在他的著作《玻璃》中这样写道:“玻璃艺术是同它的加工方法一起携手发展的,对玻璃作品的赞叹并不在于玻璃材料本身,更多的是它们怎样被加工,以及怎样用一种你我从未想象过的方式存在。要把任何材料和它的加工方法割裂开来是不可能的”。自手工艺术运动以来,玻璃和它的制作工序被带入到一种极富创造力的合作关系中,玻璃呈现出有史以来最为多样的面貌。作为现代手工艺的一部分,玻璃雕塑体现了现代手工艺共有的特质。它将传统手工艺所追求的功能性放在次要的位置,也摆脱了单纯的装饰和无意义的几何构成,转而强调符号语义的功能性及图式意义的生成。作品可以具像生动而又质感强烈,完全进入了艺术表达领域,以工艺和材料述说情感、故事、观念。

相比陶艺、石木雕刻、玻璃艺术这些更为国际化的工艺门类,景泰蓝这起源于中国元朝的传统工艺,更呈现出中国的本土色彩。国内以景泰蓝为手段进行当代实验的艺术家,值得圈点有两位。一是中央美院的张德峰。1999 年,他的第一件景泰蓝作品《对话阿尔普》问世。用他的话说便是“将景泰蓝作为众多传统文化形态之一的末端拉到现代,欲以大针脚的手法将今天和过去的文化裂痕准确而紧密地缝合上,促成‘活着’

剪纸艺术也起源於中国,已有1500 余年的历史。它吸收了绘画和雕刻的艺术特点,创造出自身的独特气质,是中国民间艺术的一朵奇葩。1981 年《美术》杂志中介绍了法国新野兽派艺术家马蒂斯的剪纸作品,揭开了剪纸艺术现代化的面纱。

有一位在国际上颇有名声的当代艺术家任戎正是以“剪纸艺术”而名声鹊起。任戎在大学时已开始直接拿著剪刀和纸对着人体的造型创作,1985 年开始做大尺寸的人体纸艺作品。他的纸艺是用剪刀、刻刀等工具,利用不同材料和工序描刻出来的,造型轮廓简炼、清晰,他希望以色彩突出画面的力量。除了用纸、布,还用树叶、旧三合板、包装厚纸皮等材料,他也以铁雕、铁丝、卡通纸媒介,呈现肌理的变化。这使得任戎的作品超越了材料,进入“混合媒介”的范畴。任戎的作品中贯穿着一个形态怪异、非男非女又亦男亦女的人物形象,这种形象又充满变化,它的四肢、头颅、生殖器可能幻化为植物的组织或者张扬地飞舞、随意地组合,天人合一,自由任性。人物所处的环境通常是与废墟有关, “废墟”在西方文艺史和审美思维中是重要的概念。作为个人意志化身的人物出现在具有暗示意味的视觉叙事背景中,构成了自然与文化、个体与社会之间巨 大的冲突和张力。

另一位被称为玩世现实主义时期边缘性人物的当代艺术家梁长胜,也以中国民间剪纸为形式资源而切入当代艺术运动。他的艺术本土性强,文化身份鲜明。在他的系列主题中,神话、宗教、神秘事物等,都是和现代的事物具有对应关系的,通过艺术作品,他展开了对人的经验世界和超验世界的超越和思索,试图激活人们的灵魂,引导人们从超越的境界来对现实进行精神的关照。

2009 年第4 期《世界美术》杂志中刊登了弗里德里克·约瑟夫- 洛厄里的文章《刺绣步入当代艺术》。这篇文章以在纽约艺术与设计博物馆举办的“被刺:极端刺绣”展览所展出的全球40 位艺术家的作品为案例,探讨了刺绣作为一项传统的女性手工技艺在当代艺术语境中的各种可能性和发展方向。他认为:当代刺绣作品早已突破了传统的装饰功能和女性象征。文章在分析各种探索时,既涉及对刺绣背后女性身份与地位的讨论,对艺术史以往大师与形式的利用和重新审视,也探讨了运用、结合摄影、像素等新技术手段的可能性,并讨论当代社会的政治、历史、性等敏感问题。作者认为,针与线与各种现代媒介及科技手段相互结合,同样可以成为颠覆与怀疑的利器。这是一篇非常值得细读的文章,可以促使我们从前对于刺绣的陈腐、粗浅的认识进入到深刻的人文思考之中。

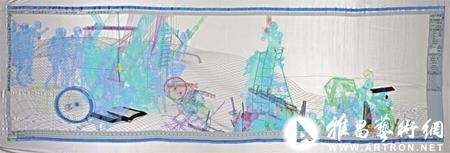

于中国而言,将“刺绣”作为技术手段进行创作的当代艺术家非常少,缪晓春也许是“始作俑者”。出于对线条的迷恋,他将大型视频作品在创作期间的三维电脑线描图通过丝绸刺绣的方式表达了出来。他是这样描述过程的:“在过去的三年里我都坐在电脑前面,跟我的助理利用三维软件以建造一个三维虚拟世界。点被连接成一条线,然后形成一个表面,然后整个事情都被刻画出来。直到有一天,我想:为什么不使用直接的方式去制作艺术作品呢?这些线既描绘了物质基本形状的轮廓,也揭示了形式上的美。”

缪晓春对于“刺绣”大约更多是从技术层面经营“视觉”的审美。对于“刺绣”这一传统工艺的当代探索,这在中国仅仅是开了一个头,不过足以让我们有所期待。

事实上,使用工艺和技术在当代社会中已成为我们所必须的。今天,手工的开放性与创造力仍作用于当代艺术创作的每一个步骤,手工的痕迹支持着艺术创作的不断发展。同时技术的发展也带来新的视觉形式,引发人们对更多的关于表达的可能性探索。而传统手工艺在自身的发展中,也不断接受着时代的冲击,技术的变革。它不断地融入到当代艺术发展的进程之中,开始承载起一种现、当代的精神。这个精神就是不断挑战自身与人类固有的观念和审美惯性,不断展现人类永不枯竭的丰富想象力,对新的审美和新的形式的新锐认识,提出问题,引发思考,促进交流,见证时代。这种精神对任何一种艺术门类来说都是重要的。

网址:手工艺与当代艺术 https://klqsh.com/news/view/254856

相关内容

艺术与手工艺运动艺术与手工艺动.ppt

布艺艺术与布艺侠:传统手工艺的现代魅力与成功之路

人工智能艺术的局限性与当代价值

艺术与手工艺运动解析.ppt

手工艺术

传统工艺与手工艺的艺术传承,古老技艺与巧手创造的绝妙奇迹

艺术家愉快地进行木工项目。艺术与手工艺。

简析“新艺术运动”与“艺术与手工艺运动”的不同点

手工制作:现代生活的艺术与创意