诺奖得主克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛:名字很长,但我们可以叫他“好丘”

俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克以极光滑雪闻名 #生活乐趣# #旅行建议# #滑雪度假地#

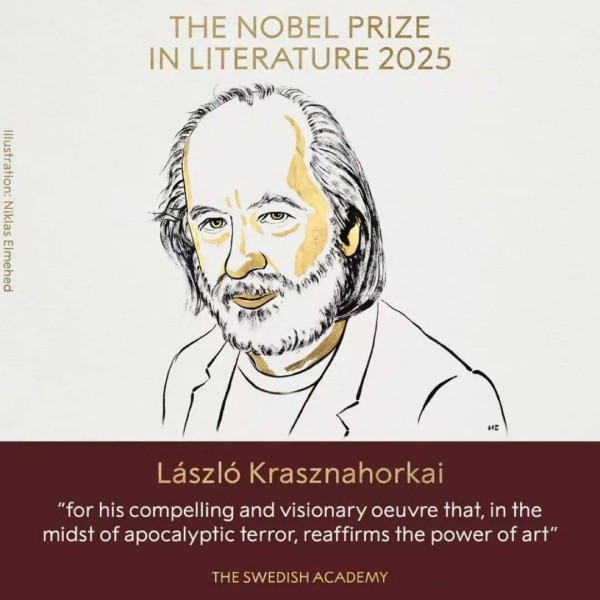

当地时间10月9日,瑞典文学院在斯德哥尔摩宣布,将2025年诺贝尔文学奖授予匈牙利作家克劳斯诺霍尔卡伊·拉斯洛 (Krasznahorkai László),以表彰其在文学上的成就。

瑞典文学院在斯德哥尔摩宣布,将2025年诺贝尔文学奖授予匈牙利作家克劳斯诺霍尔卡伊·拉斯洛。

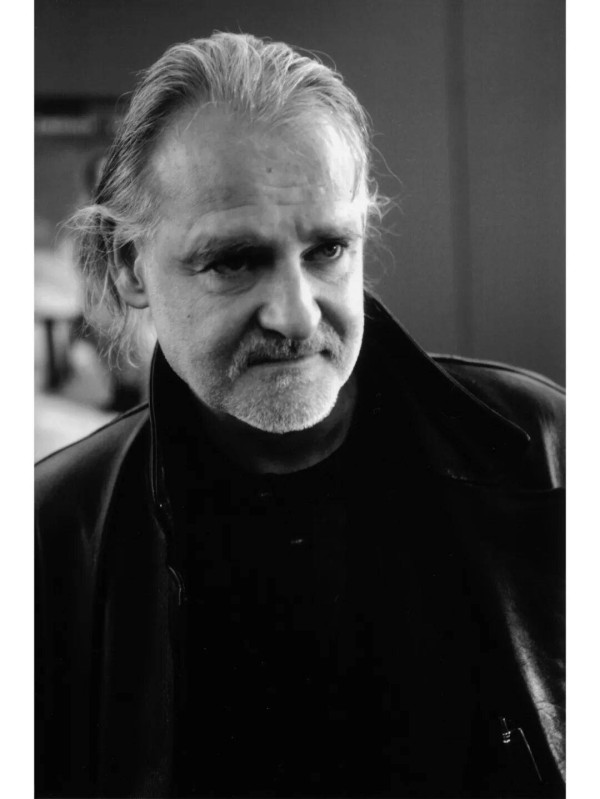

克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛——这是一个名字很长的作家(准确来说是姓氏很长,因为匈牙利人的姓名排序和中国一样,姓氏在前名字在后),如果感觉他的名字过长的话,他还给自己起了个中文名,好丘。这位作家很早就成为了匈牙利的国宝级作家,而在国内,他的知名度也并不低,这一方面是由于他与导演塔尔·贝拉大量合作,将小说改编成电影,另一方面则是由于译者余泽民的翻译,让匈牙利文学过去在国内得到了大量传播。

撰文 | 宫子

只是名字就能说很久的作家

对于克拉斯诺霍尔卡伊这个名字,中文译者余泽民曾经表示,自己在认识了这位作家二十年、学习了多年的匈牙利语后,才能勉强一口气把它说出来。而更有意思的一件事情是,克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛的家族并不是这个姓氏。这个姓氏来源于一座名叫克拉斯诺霍尔卡的城堡(这座城堡本属于奥匈帝国,一战后奥匈帝国解体,该地区被划分给斯洛伐克),他的爷爷因为一次心血来潮而选择了这个姓氏。此后,随着历史的发展,这个姓氏具有了多重意味,既有着传统匈牙利贵族的历史感,又有着一战后匈牙利人的苦难历史的厚重感,在匈牙利当地便流行着一首吟唱克拉斯诺霍尔卡城堡的歌谣,而作家的爷爷正是在酒馆里听到这首歌后,唱了整整一天并决定以此作为家姓。至于祖上真正的姓氏,克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛从未对外人提起过,保持着一种神秘感。

除了匈牙利名外,克拉斯诺霍尔卡伊还拥有一个中文名:好丘。虽然听起来古怪,但是克拉斯诺霍尔卡伊自己十分喜欢这个名字,它有两种含义,既代表着美好的山丘,又代表着自己对中国古人孔丘的欣赏。

没错,克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛是一个非常迷恋中国文化的匈牙利作家。他和译者余泽民是相识二十余年的好友,在1991年,克拉斯诺霍尔卡伊以记者身份前往中国,在这次旅行后,他彻底成为一个中国迷,回到布达佩斯后也选择用筷子吃饭,到处寻找和中国有关的书籍——其中他最喜欢的便是中国诗人李白。因为在匈牙利文学中,很多作家都翻译过李白的诗歌并对其中的浪漫主义和现代派色彩感到惊奇。1998年,克拉斯诺霍尔卡伊再次来到中国完成了自己的一个愿望——沿着李白曾经走过的足迹,在中国的近十个城市漫游。在旅途中,他基本逢人便要问及李白。

不过,虽然克拉斯诺霍尔卡伊本人非常喜欢中国艺术与文化,甚至可以说是个中国迷,但是阅读他的小说对中国读者来说依旧相当有门槛。他的文字风格是与中国读者阅读习惯相悖的通篇长句,经常不分段,而且具有浓烈而黏稠的窒息感,这一切都需要我们再进入匈牙利的文学国境,去理解他的小说与文学灵魂。

克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛,1954年生,匈牙利作家。2015年布克国际奖得主,2025年诺贝尔文学奖得主。代表作《撒旦探戈》《反抗的忧郁》等。风格特点为复杂的长句和后现代的结构形式。

一个用特殊方式讲故事的人

克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛于1954年出生于匈牙利久洛的一个中产家庭中,父亲一直向克拉斯诺霍尔卡伊隐瞒家族的犹太血统身份,直到克拉斯诺霍尔卡伊11岁时才告知他。大学毕业后,克拉斯诺霍尔卡伊怀着社会主义的理想,跑到了匈牙利的一个偏僻山村里担任乡镇图书馆的管理员。在那个地方,读书的人非常稀少,克拉斯诺霍尔卡伊的前任管理员是个酒鬼,当他前往那里后,整整一周的时间都没有一个人走进过图书馆,直到最后,他从一群淘气的孩子身上发现了契机,将他们拉到图书馆,开始给他们讲故事。克拉斯诺霍尔卡伊给这些从来没有接触过书的孩子们展示书籍的封面和扉页,给他们讲童话故事,不久,这座乡镇图书馆里就出现了前所未有的活力,人们喜欢在那里围着他,听他讲述书籍里的故事。可惜好景不长,一年后,一场火灾令这座小镇图书馆化为灰烬,没有了图书馆,图书管理员也就没有了意义,克拉斯诺霍尔卡伊也不得不离开这里。对此,他曾经说过,“你们看,就是因为那一把火烧掉了图书馆的几千册藏书,所以作为补偿,我应该多写几部”。

此后,克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛便专心从事文学创作,进入匈牙利文坛,在1985年,他凭借着自己终于写完的第一本作品《撒旦探戈》获得成功,成为了匈牙利国内最顶级的一批作家。可以说,从各种角度来说,克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛都是一个非常纯粹而传统的小说家,因此我们可以说,今年诺贝尔文学奖的选择终于再次回归到了文学讲故事的本质上,无关民族与政治身份,也无关被人们调侃的洲际名额。克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛就是一个在文学讲故事这件事情上造诣非常高的作家。

克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛受到过很多作家的影响,包括他时不时就会拿起来阅读的弗朗茨·卡夫卡,包括写出了可能是文学史上最古怪而臃肿文体的赫尔曼·麦尔维尔等等,但他的小说风格与这些人完全不同。对于这两位给他深刻影响的作家,克拉斯诺霍尔卡伊曾经有过如此表述——曾经,他并不能读懂卡夫卡,也很害怕把自己想象成K,但是在那个青少年时期,麦尔维尔创造的亚哈船长影响着他,他时常一个人站在阳台上,面对荒野与风,想象着自己就是那位亚哈船长;而到了现在,他反而并不太理解亚哈船长,却非常理解卡夫卡。

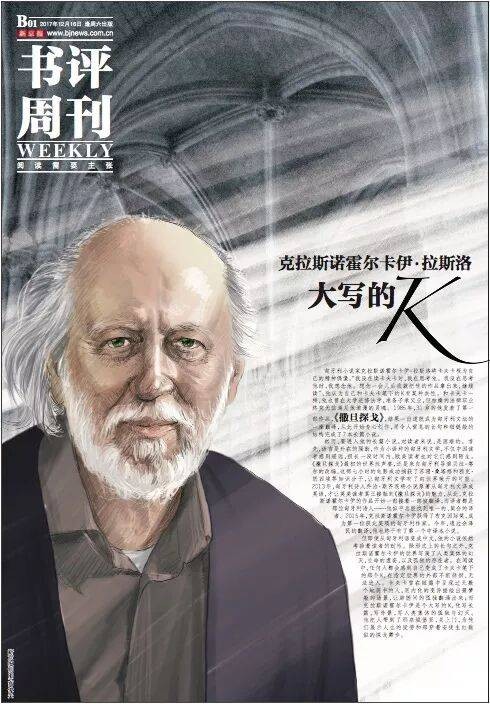

2017年12月,《新京报·书评周刊》策划的克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛专题。

这两种不同时期的感觉让克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛的小说人物具有了特殊的感觉,在他的作品中,我们能够读到卡夫卡那种所谓的“一切障碍都能摧毁我”的崩溃感,同时,又能读到亚哈船长那种独自面对世界的偏执感。这种感觉在克拉斯诺霍尔卡伊的小说中是随处可见的,比如他的代表作《撒旦探戈》中哈里奇在酒馆里的一段:

“寒冷使情况变得更糟,他只需朝叠摞在酒馆老板那张皮匠板凳旁的葡萄酒架子瞥上一眼,就会将他的想象力卷入危险的漩涡,将他彻底地吞噬掉,尤其是现在,当他听到葡萄酒终于从那个庄稼汉的酒瓶里咕咚咕咚地流出来,他忍不住要朝那边看:有某种更加强大的力量将他的视线吸引到那边,去看酒杯里转瞬即逝的珍珠气泡。”

而这个叫做哈里奇的人物之所以会有如此感受,会感觉一个葡萄酒瓶都能摧毁掉他,是因为此前他的内心在对世界的观察中发生了彻底的颠覆,他此前在酒馆中突然意识到周围这一切看似生龙活虎的酒馆生活,其实不过是僵化的时间、无法走出的生活陷阱,“坐在他一直生活的黑暗里,所有的一切都变得失重”。但这个人物又不会像卡夫卡的K那样真的被葡萄酒瓶所压垮,他又会在酒馆里愤怒地朝着桌面砸拳头,似乎要用无序来对抗自己所不愿意承认的生活真相。

绵密循环的叙事结构

这种漫长的人物心理变化以及对自身存在的观察,需要在小说中进行绵密而漫长的叙述,而这也正是克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛小说的重点。他通过使用浓稠的长句将人物对世界的观察、读者对人物动作的观察、整个世界的时间和空间进行绵密的覆盖,最终在文学里形成了具有回响和立体感的叙事声音。在此之前,用长句写作的作家很多,但克拉斯诺霍尔卡伊的长句风格用一句话来形容就是——像岩浆一样流淌。其特点在于,首先,克拉斯诺霍尔卡伊的长句并不是从单纯人物的潜意识衍生而出的自白,也并不在时间意义上进行闪回和插叙,他的长句特征是凸显人或灵魂在世界上的移动,跟随着他们的动作对世界的意义进行观察或分解。

例如,在第二部作品《反抗的忧郁》中,他描写弗劳姆夫人在列车里寻找衣服的动作:

“她穿上裘皮大衣,终于从被磨得光秃发亮的座椅底下掏出毛皮围巾,并且搭在脖子上后,动身朝车厢门走去。出于安全考虑,她准备去另一节车厢继续余下的旅程。她几乎不相信自己的眼睛,因为她一眼看到了那件熟悉的呢子大衣(“仿佛是故意为我留在那里的……”),就搭在较远处一张座椅的背上。她愣了一下,迟疑了片刻,然后迅速向前走,走出车厢门后,来到另外一节车厢里,然后果断地穿过这里沉默而拥挤的人群,在这节车厢的中央找到一个顺着列车行进方向的座位,惴惴不安地坐下来。她的眼睛盯着车厢门看了好长时间,做好随时从座位上跳起来的准备,尽管她自己都不知道自己害怕的到底是谁,此刻危险到底可能从哪个方向袭来。”

《反抗的忧郁》

作者:[匈]克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛

译者:余泽民

版本:浙江文艺出版社

2023年6月

通过克拉斯诺霍尔卡伊的描写,我们可以通过弗劳姆夫人的动作、心理活动和周边的环境,非常立体地感受到在她眼里周边世界的不稳定感以及车厢内的拥挤气息带来的窒息感——而窒息感正是克拉斯诺霍尔卡伊在多部小说作品中所达成的一种叙事效果。从历史时间的角度来看,克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛的文学创作所对应的正是匈牙利社会进行重建与反思的年代,他的小说作品从内容上具有比较明显的年代交替的特征,一方面过去匈牙利社会的阴霾和窒息感还没有散去,社会上的人还处于相对保守的氛围,另一方面人的内心又有着压抑不住的心理冲动和欲望。但更为重要的是,克拉斯诺霍尔卡伊运用文学追问着这世界上各种事物的意义,这也构成了他小说风格的另一个特征,那就是运用循环和重复的音乐结构,对意义进行消解,对生活进行重新审视。

《撒旦探戈》的小说结构就是一场循环,在这个故事中,集体农庄里的人已经耗尽了生活的热情,直到小说里突然出现了从城市里来的“救世主”(其实是魔鬼撒旦的化身),他们宣称能够带领村民进入新世界从而榨干了他们的钱财,在一场兼具了抗争和狂欢的经历后,村民们最后又不得不绝望地回到乡村,整个村民的生活经历了一场从废墟到重建再到回归废墟的循环,小说的场景也在最后时刻回到了小说开头的医生身边,一切又从虚无的尽头重新开始……

如果说《撒旦探戈》篇幅过长的话,另外有一个克拉斯诺霍尔卡伊的短篇也能非常好地呈现他的文学特点。在短篇小说《理发师的手》中,作者在小说开篇就让读者看到这个叫西蒙的人物陷入了崩溃,“由于他干这事算不上专业,所以一下子难以断定应该使用多大的力气和多强的力度才能避免再动第二次手,想来在这个关键时刻他若想战胜无论出自潜意识的残忍,还是荒唐的重挫而突然袭来的懊恼,要比任何时刻都更加困难”。在随后的阅读中,我们能发现这些动作虽然类似但并不是指理发挥舞剪刀的动作,而是西蒙在冲动下杀掉了一个人,这件事情让西蒙意识到自己的生活彻底终结了,“他无法逃离,因为内心已经被死死困住,尸体在这时完全倒在了他的身上;他无法将他放下,即使放下也无用……他已经无法挽回地属于乔卡”。但最后,随着人物意识的流动,西蒙在谴责自己冲动、软弱、总是没有办法以正常的态度应对生活的时候,突然意识到自己的生活本质正是如此,他的处境毫无希望,“这套秩序无论如何都会与他敌对,谋杀只是将他的处境板上钉钉,因为一个不能自由地主宰——创造,然后终结,以便重新开始——自我的人,内心的苦涩始终无法平息,会被那种由不可逆转的、无法战胜的力量驱动的秩序毫不留情地吞噬”。

克拉斯诺霍尔卡伊的小说被人们称为是“反乌托邦小说”的原因也正在于此。他的故事总是这样,带给人们无尽的窒息感和幻灭感,在他的文学世界中,社会与世界所努力重建的意义是值得人们怀疑的,所有外部冲击所带来的激情,最终总是随着外部事物的崩解而化为虚无。这一点在《反抗的忧郁》中也是如此,小说中那个经典的鲸鱼马戏团正是这种文学意义的象征性呈现。在这本小说中,克拉斯诺霍尔卡伊或许借助小说人物艾斯泰尔之口,讲述了自己的文学本质:

“从对我们来说‘世界’神秘莫测的内容里,又引发出一个无法解答的难题:‘那么,意义到底何在?’对贪欲的警告,向无限撒网,用语言捕捉灵感,就这样一会分为二——事物本身,及其意义。意义就像一只手,在一团乱麻中找到线头并解开它,然后缠成团;意义将事物聚集在一起,成为一体,就像水泥固定住一栋房子。”

但是,艾斯泰尔随后想到,假如自己选择松开这只手呢——房子似乎也并不会倒塌。

那么,为什么我们却难以松开这只手,难以松开意义的绳网呢?

这正是克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛用一个个长句所铺垫的终极问题。

塔尔·贝拉与余泽民

克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛在文学上的知名度,根本来源必然是他精湛的文学创作和深邃的文学主题,但是这位作家能够拥有大量的读者,与两个人的关系十分紧密,其一是他多次合作的匈牙利导演塔尔·贝拉,另一位则是他的中文译者余泽民。

塔尔·贝拉(Béla Tarr),1955年7月21日出生于匈牙利佩奇,匈牙利电影导演、编剧、制片人。

克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛的作品多次被塔尔·贝拉进行过电影改编,《撒旦探戈》被改编为同名电影,《反抗的忧郁》则被改编成经典电影《鲸鱼马戏团》。电影在艺术上的成功和传播度让克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛具有了更高的声誉,而这两个人的合作也堪称天作之合,因为塔尔·贝拉最擅长的就是运用电影的长镜头,而这恰好契合了克拉斯诺霍尔卡伊小说的长句风格和浓密黏稠的窒息感。《反抗的忧郁》里的人物经常会在酒馆里有一些类似超现实的举动,而且角色经常在夜晚的路上漫步,一边走路,一边衍生对世界的思考。塔尔·贝拉的《鲸鱼马戏团》对这一幕的处理堪称留下了影史上的经典片段,仅仅是通过长镜头的拍摄和电影配乐,便在夜晚的街头营造出具有压迫性的孤寂感,压迫着观众通过镜头去自行思考画面背后的意义。

塔尔·贝拉也将《撒旦探戈》塑造成一部经典电影——他为这部杰作给予了整整七个半小时的时长。超长的时间和长镜头的运用完美契合了小说原著的循环结构,反复的日常镜头不断削减着生活的意义,在观众的长时间凝视中,电影人物的动作和小说人物的生命达成了一致的叙事效果——在世界中渐渐虚无化。在电影拍摄的过程中,塔尔·贝拉会和克拉斯诺霍尔卡伊进行亲密的合作,一起决定演员和场地,由塔尔·贝拉的妻子担任剪辑师。三个人亲密无间的合作来源于对共同事物的理解,他们都认为克拉斯诺霍尔卡伊的小说没必要就故事意义上再拍成电影,书已经是一种终极的产物,他们需要拍摄的是书中对待世界的一种感觉。正是因此,塔尔·贝拉与克拉斯诺霍尔卡伊合作的电影非常成功地用视觉表达的方式,将小说家作品里的内容呈现了出来。对于想要阅读克拉斯诺霍尔卡伊作品的读者来说,观看塔尔·贝拉的电影也十分重要,因为它会从视觉上更加直观地塑造出小说那股难以言说的叙事氛围,以及运用视觉艺术的优势,更加直观地引导读者去观察日常存在的每一个动作和细节。

可惜的是,这对艺术上的绝佳搭档并没有继续合作下去,塔尔·贝拉也在2011年拍摄完《都灵之马》后宣布封影。至于没有合作的原因大概可以猜到,毕竟两位都是各自领域的顶级大师,克拉斯诺霍尔卡伊也在采访中表示,没有自己的剧本的话贝拉拍不出那样的电影。

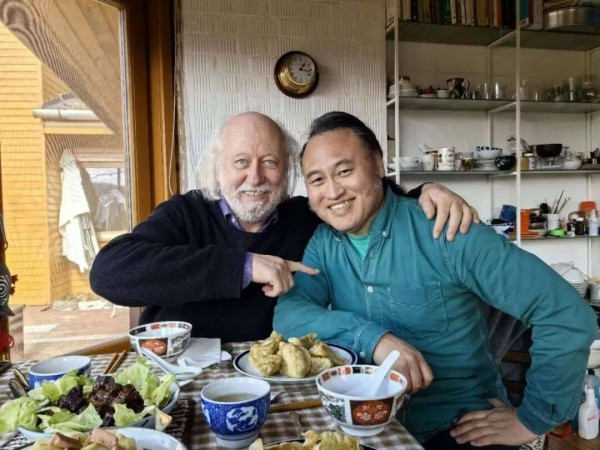

拉斯洛(左)与余泽民。译林出版社供图。

而另一位让克拉斯诺霍尔卡伊拥有大量中国读者的人物则是译者余泽民。他们并不是简单的作者与译者的关系,两个人是多年的好友,余泽民在到达匈牙利后也是凭借着克拉斯诺霍尔卡伊的小说学习匈牙利语。1993年,当时还在匈牙利过得十分落魄的余泽民,在好友亚诺什博士的介绍下认识了克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛,前两年刚去过中国的克拉斯诺霍尔卡伊对中国人也非常有兴趣,两人自此结识。多年的友情让克拉斯诺霍尔卡伊指定了余泽民作为自己的译者,而余泽民在翻译中也保留了克拉斯诺霍尔卡伊的文学风格,同时也参考了国内读者的传统阅读习惯,既能保持原作的长句窒息感,又恰到好处地处理了原作里一句话到底的原文风格。

由于克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛的原文长难句极多,翻译难度极大,因此他的作品经常和译者共同获奖,例如2015年的布克国际文学奖,以及2014年和2015年的美国最佳翻译图书奖等等,评论家们都表示英文译者们“发明了一种克拉斯诺霍尔卡伊式的英语”。而他作品的中文译本同样如此,尽管他的文学风格和中文传统表述格格不入,但这种浓稠的语言和长句风格,也会对中文的语言表达带来不同的冲击力。在过去,国内读者在阅读诺奖得主作品时,总是会对中文译本的质量产生担忧,而今年的诺奖作品起码在翻译质量上,是值得国内读者们做一次具有信任的尝试的。

网址:诺奖得主克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛:名字很长,但我们可以叫他“好丘” https://klqsh.com/news/view/269621

相关内容

2025 诺贝尔文学奖揭晓:匈牙利作家拉斯洛・克拉斯纳霍尔凯获奖塞万提斯·萨维德拉

2025年诺贝尔文学奖获得者是个“中国迷” 曾将南京写入其作品中

网坛:卡洛斯·阿尔卡拉斯恋情传闻澄清,正式回应与布鲁克斯·内德的绯闻

第97届奥斯卡奖提名名单出炉 A妹提名最佳女配角奖

第97届奥斯卡揭晓,《阿诺拉》成最大赢家

最大赢家!《阿诺拉》获奥斯卡最佳影片

杰米·福克斯的约会史:从传闻中的一线明星恋情到凯蒂·霍尔姆斯的关系及其他

匹诺曹

Peanut称是法拉利粉丝,支持赛恩斯勒克莱尔汉密尔顿诺里斯