目录

引言:从微信的“纠结”说起三维定位的深度解析工具:效率与功能的极致玩具:乐趣与体验的沉迷道具:身份与认同的象征定位的动态性与复合性如何打造你的产品?——定位决策指南结语引言:从微信的“纠结”说起

张小龙曾多次强调,微信是一个“用完即走”的工具。这一理念在微信作为即时通讯和支付核心功能时,显得无比正确——我们不会留恋一个完成任务的工具,就像我们不会留恋一把锤子。

然而,随着“看一看”、“视频号”、“小程序”生态的日益庞大,微信变得越来越“重”。我们会在朋友圈精心雕琢形象,在视频号消磨半小时,在小程序里玩游戏。这时,微信仅仅是一个“工具”吗?

显然,一款成功的产品,尤其是超级产品,其定位往往是复合的。为了更清晰地理解产品的本质,我倾向于将所有产品划分为三个核心层面:工具、玩具和道具。这不仅是产品的三种定位,也反映了用户与产品互动的三种深层心理需求。

三维定位的深度解析

工具:效率与功能的极致

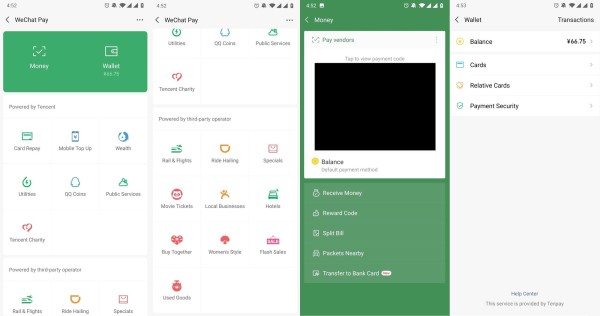

核心价值:解决问题,提升效率。工具型产品的存在意义在于完成一个特定的、明确的任务。它的价值体现在“有用”和“好用”上。 用户心理:需求驱动,目标明确。用户追求的是“最低成本、最高效率地达成目的”。 产品特征:功能聚焦、界面简洁、逻辑清晰、稳定可靠。优秀的工具让人几乎感觉不到它的存在,如同水与电。 典型案例: 搜索引擎(如Google):典型的信息获取工具。 计算器/备忘录:手机自带的基础工具。 专业软件(如Photoshop、CAD):生产力工具。 商业逻辑:通常采用免费+增值服务(Freemium)或一次性买断的模式。盈利空间相对有限,但用户粘性基于功能不可替代性。玩具:乐趣与体验的沉迷

核心价值:创造快乐,杀时间。玩具型产品的首要目标是提供乐趣、新奇和沉浸式的体验。它的价值体现在“好玩”和“有趣”上。 用户心理:情感驱动,追求刺激、放松、逃避现实或社交乐趣。 产品特征:设计炫酷、互动性强、有成瘾机制(如积分、排行榜、抽奖)、内容更新频繁。 典型案例: 游戏(如《王者荣耀》、《原神》):最纯粹的玩具。 短视频平台(如抖音、TikTok):通过无限下滑和算法推荐,制造持续的感官刺激。 一些社交App(如早期的Snapchat):以有趣的滤镜和互动方式为核心。 商业逻辑:极易通过内购(IAP)、广告和会员订阅实现高额变现。用户为“爽感”和“时间消耗”付费的意愿强烈。道具:身份与认同的象征

核心价值:塑造形象,获取社会认同。道具型产品是一种社会符号,它帮助用户表达“我是谁”、“我属于哪个圈子”。它的价值体现在“有格调”和“被认可”上。 用户心理:价值驱动,追求社会地位、群体归属感和自我实现。 产品特征:强调设计感、品牌故事、稀缺性、社群文化。用户使用产品的过程,本身就是一种“表演”。 典型案例: 奢侈品(如爱马仕、劳力士):最典型的道具,是财富和品味的象征。 知识付费平台(如得到):用户购买课程,部分动机是塑造“爱学习、有见解”的精英人设。 小众社区(如早期知乎):进入门槛本身就是一种身份认同。 特斯拉:不仅是电动车(工具),更是科技环保生活方式的道具。 商业逻辑:拥有最高的溢价空间。用户为品牌附加值、情感价值和社会认同付费,而不仅仅是产品功能。利润率极高。定位的动态性与复合性

您的观察非常准确:同一类产品可有不同定位,同一款产品对不同用户定位也不同。

动态演变:产品的定位会随着市场、用户和自身发展而演变。

玩具 → 工具:iPhone 刚问世时,多点触控的体验像是个“酷炫的玩具”,但随着App生态的完善,它已成为现代人不可或缺的“生活工具”。 工具 → 道具:一个专业的机械键盘,对程序员是“工具”,但对某个圈子的爱好者来说,其定制化键帽和轴体就成了彰显身份的“道具”。复合定位:最成功的产品往往是三者的有机结合,但会有主次之分。

微信:工具(通讯)为体,道具(社交形象)为肉,玩具(内容消费)为血。三者融合,才构成了其稳固的生态。 王者荣耀:核心是玩具,但高段位账号和稀有皮肤是强大的道具,而其竞技性也包含了工具(提升技术)的属性。如何打造你的产品?——定位决策指南

了解了这三种定位,我们该如何运用于产品打造?

明确核心价值主张:问自己第一个问题:我的产品首要满足用户的哪一层需求? 想做工具?那就追求极致效率,做减法,把核心功能做到100分。不要轻易添加干扰性的“玩具”功能。 想做玩具?那就深入挖掘人性,设计精妙的反馈循环和上瘾机制,让用户感到快乐和沉迷。 想做道具?那就全力打造品牌文化和社群归属感,让你的产品成为一个可佩戴的标签。 理解你的目标用户:你的用户是务实主义者、享乐主义者,还是价值寻求者?他们的真实渴望是什么? 规划商业化路径:正如您所指出的,获利空间:道具 > 玩具 > 工具。这直接关系到你的商业模式选择。 工具型产品若想获得高利润,必须成为难以替代的行业标准(如Windows、Adobe)。 玩具型产品要设计好变现漏斗,平衡用户体验与商业收入。 道具型产品的投资重点在于品牌营销和讲故事。 谨慎进行定位融合:在核心定位稳固后,可以考虑引入其他元素。例如,一个工具型产品可以加入一些游戏化(玩具)元素来提升用户参与度(如Duolingo学语言),但前提是不能损害其作为工具的效率和专业性。结语

“工具、玩具、道具”的框架,为我们提供了一副审视产品的“三维透镜”。它告诉我们,用户选择一个产品,远不止于功能本身,更在于它所带来的效率、快乐和认同感。

作为产品人,最重要的不是盲目跟风,而是清晰地回答:“我究竟在为用户创造哪一种价值?”答案决定了产品的基因、成长路径和最终天花板。

您的产品,定位是什么?现在,我们可以更深入地一起研究了。