专访丨鲁敏《不可能死去的人》:时间是我唯一的技巧

享受过程,时间不是完成任务的唯一标准 #生活知识# #生活哲学# #时间管理哲学#

潮新闻客户端 记者 方涛

在生活的微小剧场里,上演着名为“平常”的戏剧性。

人生如戏。尽管不必面涂夸张的油彩,粉墨亮相,但鲁敏最新小说集《不可能死去的人》依旧在人潮人海中,精准地打捞起每个生活的主角。

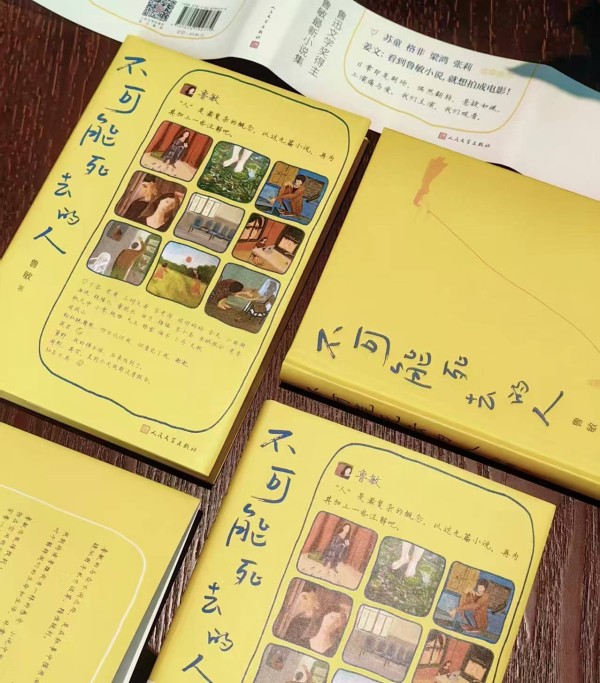

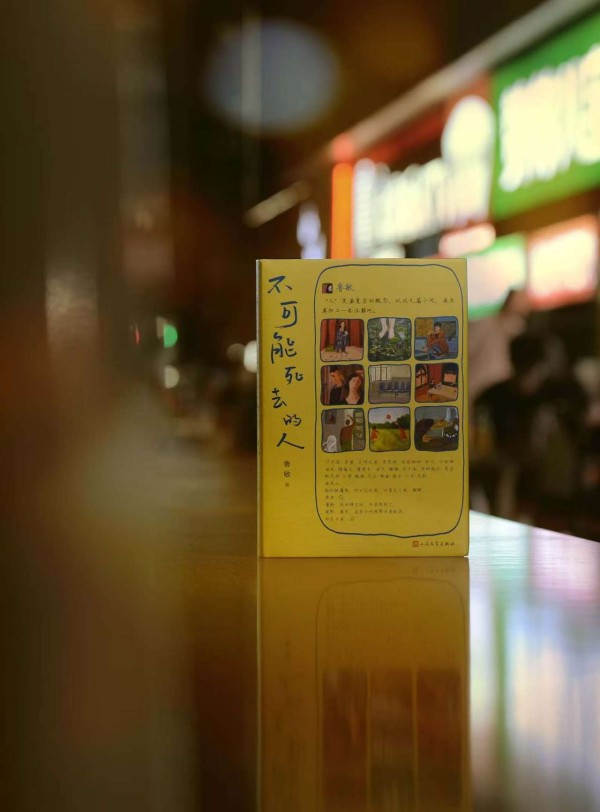

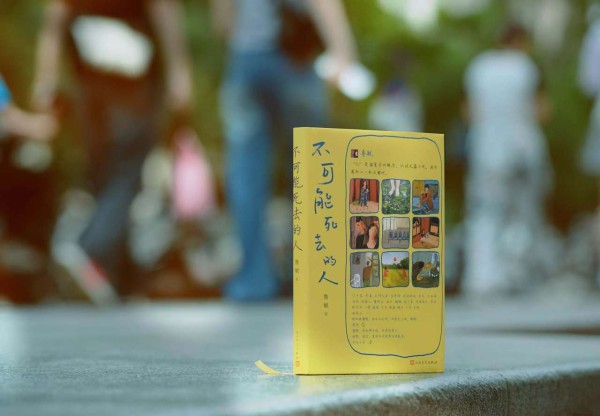

《不可能死去的人》由人民文学出版社出版,收录了鲁敏近五年来发表于各大文学期刊的短篇小说。小说关切那些在夹缝中喘息、在尘埃中翻滚、在无常的命运歧流中泅渡的普通人。

小说集的封面犹如一张手绘的微信朋友圈截图,作者鲁敏在其中“更新”了一条动态:“‘人’是最复杂的概念,以这九篇小说,再为其加上一些注解吧。”

有人点赞,有人留言。细看之下,他们竟全是从小说中“活”过来的人物。他们都是不可能死去的人。恰如鲁敏自己所言,写作越久,亲人越多。

《不可能死去的人》鲁敏著 人民文学出版社

显而易见的是,鲁敏近年的小说有种不事雕琢的平淡冲和。

“我年轻时也曾追逐过技巧,迷恋那些有趣的技术游戏。如今,我越来越想忠实地把我对时间、生活的感受以小说的本来面貌呈现出来。时间就是我唯一的技术。”鲁敏表示,生活不会每天上演惊天动地的剧情,平凡的戏剧性自有它的重量。

10月26日,鲁敏携新书做客钱报读书会,与作家钟求是、评论家王晴飞、作家萧耳共同分享生活裂隙中那些闪耀的人性微光,并接受了记者的专访。

读书会开始前,记者也窥见了平凡生活中的戏剧性一幕:

书店一角静静躺着一只硕大的毛绒玩具熊,闲聊中,鲁敏突然一路小跑,把熊抱到沙发上,要和它合影。搂着毛茸茸的胳膊,眼睛笑成了两道弯……

看吧,人间果然处处是剧场。

以下是记者与鲁敏的对谈:

【1】藏在日常中的戏剧

潮新闻·钱江晚报:《不可能死去的人》收录了您近5年来刊发于各文学期刊的短篇小说,有点阶段小结的意思?

过去5年给我们每个人都留下了深刻的印象,生活从暂停到重新开启,AI从虚幻的概念真实地来到人们面前。九篇小说似乎有个朦胧的主题——文学的灵魂在于对“人”或“人性”的勘探。是否来自您近年来的一些体悟,或是对人工智能的某种抵御?

鲁敏:我开玩笑说,自己用5年时间发了一个“九宫格”。

过去5年和我们曾经历过的其它五年有些差异,好像全世界都是如此。我最近刚好看了麦克尤恩的新长篇《钢琴课》,有相当篇幅谈到这种停摆的生活给人们的世界观带来的影响。

不同国度、不同语言,但同属这个时代的人们,都在共同学习如何生,也共同认识何为死,学习面对随时会降临的偶然。

小说虽然是虚构的,但它总是来自非虚构的真实经历。这9篇小说,恰好反映了过去5年,我所见的身边人,他们在情感、价值观、世界观、生活观上的变化,包含着对过去岁月的思考和新生活的理解。

小说快出版的这两年,我又关注到各行各业对AI的热切讨论。大家带着欢呼,似乎也带着一点恐慌在讨论,AI将如何彻底改变我们的生活。

我有些讶异地注意到,大家更热衷于讨论技术本身,却很少关注技术变革中人的精神世界。仿佛我们人类已经存在得如此之久,不需要再讨论了。我觉得这有点荒诞的倒置,也是人对自身存在感的放弃与淡漠。

我是一个写小说的人,我愿意通过小说的方式,再次伸张人独特性,包括人的渺小、脆弱。

作为个体的每个人,当然是易碎的,随时可能直面死亡的。但人之为人的价值和传承是不可能死去的。哪怕一个再渺小的人,他的生命依然会以某种方式留在一代人身上。

所以,我希望《不可能死去的人》这部小说集可以在欢呼AI和科技的框架下,再来讨论我们人的面孔、我们人的特质,以及我们何以为人。恰好也算回应了这两个主题吧。

鲁敏

潮新闻·钱江晚报:您曾在一篇随笔(读书笔记)里写道:“中国作家在写当代生活时,似乎下笔极为谨慎,前辈们仍然愿意把日历再往上翻四十年……”

而《不可能死去的人》中的九篇小说几乎全部落在了当代,甚至直抵当下生活的这几年。您觉得相较以往的写作,这些小说在创作时,是难度更大了还是相反?

鲁敏:一分为二地看吧。

我从前写过一些八九十年代的乡村题材的作品,后来,随着自己的变迁,开始写城市生活。我的写作主题和小说空间很自然地随着我的年龄和经历在变化。

处理较长时间跨度与间隔,在小说叙事里会形成某种浪漫主义或迷雾般的巨大戏剧性,就像一个人跌宕起伏的一生。但这批小说舍弃了这种过往时间面纱的魔术,而集中写了当下五年的生活。其实会面临两个问题:

第一,读者对当下的生活太熟悉了。好比作者把眼前热气腾腾的生活剁碎了,做成了一个“包子”。可读者依然会疑惑,既然我已经如此熟悉当下,为什么还要吃这个“包子”呢?

第二,由于时间跨度太短,小说中人物的命运难以展开巨大的变化和扭转。

通过时间跨度和戏剧性推动形成小说的张力,固然是一种文学审美。但我愿意迎接这样的挑战——把刚刚发生的事,我所感受到的生活进行短篇创作尝试。在短暂的时间,局限的空间里写小说。

随着写作年龄渐长,我对小说的戏剧性的理解也在慢慢发生变化。日常其实就是剧场——比如你今天推门出去,碰到一个陌生人,需要微笑吗?是否要和他对话?微小的生活中,暗藏着一种叫“平常”的戏剧性。欧美的一些当代小说,也会把一段薄片一样的时间往深里挖,因此来关照自我和整个世界。

生活中,不会每天都上演那些夸张的剧情,但每个人都经历的折磨、变化、领悟,就是无数个随时随地正在上演的微剧场。我们会在闲谈中唏嘘他人的命运,其实也身处他人的闲谈之中。

我们的文学史上,已经有非常多像群山、巨象一样的作品。但我还是想以这种微小的方式,来书写我们的日常的戏剧性,在这个热气腾腾的“包子”里,构建它的小结构、小味道和小温度。

潮新闻·钱江晚报:相对而言,全书九篇小说更偏向于呈现日常生活与人物的自然流动,不知您是否有意削弱了情节的戏剧性?但《临湖的茶室》是个例外,气质显然有些迥异。悬念步步紧逼,最后却戛然而止,令人疑惑、怅然。这篇小说有特殊的灵感吗?为什么这么处理?

鲁敏:你的阅读很敏锐。小说出版前,我曾和出版社讨论过是否要拿掉这篇小说,因为其气息不同。当然,最后还是保留。我挺喜欢这篇小说。

小说有个真实的由头:我身边的一个朋友,某天突然给我打电话,说要来南京买房云云。我信以为真,还煞有介事地帮他谋划这件事。后来才从共同好友处得知,他已经给很多人打过类似的电话了。

我们猜测,这位朋友陷入了幻想。他的人生经历过许多起伏,但显然并没有那么大的手笔四处置办产业。他似乎在通过这种方式向我们发出一种强烈的呼唤——“我依然在这个世界上好好地蹦跶着,我还希望和大家重新聚在一起。”

其实整篇小说的灵感,只有这个电话。

让我想到,那些早年闯荡江湖、在全国呼朋引伴的那种开创者,当人生的高潮过后,他们如何面对这种寥落。在他们的幻想中,晚年生活依旧是高朋满座的,但这个美满的画面有可能发生,也可能不见得发生。

这篇小说是反因果、反逻辑的。

我做了很多铺垫,那么多好朋友都赶过来了,气氛烘托到一个顶点。但是财富在不在?老友的友谊还在不在?当然不是全都没有了,局部还在,影子还在,但被现实重新构建了。

我故意设置了一个开放式的结局,也是对老派的半职业性的友谊提供了一种思考:

几十年以后,我们已没有利益关系,甚至不在同一个场域,我们还能不能依旧坐下来,仅仅看着窗外的月亮,喝一杯清茶呢?

鲁敏

【2】推着作家走的“两只手”

潮新闻·钱江晚报:集子中的九篇小说的背景以都市生活为主,与您此前乡土意味更浓的“东坝”系列有一定距离。但在《不可能死去的人》中,您还是借着回忆,一笔荡回了那个苏北小镇。对您来说,东坝意味着什么?这篇小说是对以往写作的一次回望吗?

鲁敏:这种回望不是刻意的,一开始我只是在小说里正好写到了一批从东坝走出去的游子。

我的许多同龄人在不断返乡的过程中都会发现,80年代末那个带有纯真气息的乡土世界已经面目全非,甚至不复存在了。他们的返回,也会给留在原乡的人们带来新的变化。

某种意义上,小说确有一个返乡的主题。《不可能死去的人》《灵异者及其友人》中,主人公都是从小地方反复奋斗,不断选择,改变自己的人生轨迹。但哪怕他们走得再远,脚后跟还沾着一块故乡的泥土。

有趣的是,我遇到过很多人,也许身处巴黎、伦敦、北京、上海,看起来完全是个“世界公民”,但他们身上一定会残留一个与原乡关联的小小密码,轻易就能唤起强烈感情。

回到小说《不可能死去的人》,等待一个不可能回乡的人,其实是乡村依然存在的证明。

我总觉得,在描写城市生活和群像中,这种回望的部分非常有趣。这种回望关于诺言、等待和守望。在《不可能死去的人》里,我做了一个放大化的处理:一群离开东坝多年的游子,依然自觉地加入对乡村信义、价值的守护。

写完这篇小说时,我才发现自己还是念念不忘当年那个东坝,它是我脚后跟最坚实的一块泥巴。

所以有意也好,无意也好,我后来和责编一起把《不可能死去的人》作为小说集的名字。我也盼望读者能在当下的都市书写中,找到一点关乎少年意气、家乡的气息,以及我们身上最原初、最柔软的东西。

潮新闻·钱江晚报:是的,新晋诺奖得主拉斯洛也一直在写世界在人身上留下的痕迹。不同作家总会以不同的方式呈现“人”身上不可磨灭的部分。

《不可能死去的人》鲁敏著 人民文学出版社

潮新闻·钱江晚报:“多年夫妻,她已不屑出恶声,只是动作比较大地去准备晚餐。两个人其实也简单,饭菜端上来时,周默既没赞美也没感谢……”

“晚饭后,妻子下楼了,说一万步还差两千步。周默不语,总觉得她的万步执念只是个遮挡,主要为避开两人相对无言。”

中年困境在小说中有不少体现。家庭郁结付诸无语,开始接纳死亡和离去,庸常的生活虽看不到尽头,但总想挣脱出来。而生活对中年人似乎又是苛刻的,在传统的观念和社会责任中,他们不被允许有“逾矩”的想法和突破。

正如《无主题拜访》中周默的几次反常拜访被视为体检异常的讯号;《味甘微苦》中,金文会为自己浪漫的“心愿清单”羞愧。您是什么时候开始关注到中年人的诸多困境?这些感受来自身边的朋友还是生活本身?

鲁敏:我一直觉得,作家是被两只手推着走的:一只空间,另一只是时间。

我本身也是一个被时间推着往前走的人。从少年、青年走到了中年。我在中年里已经待了很久了,所以对中年况味有一种自然而然的书写欲望。

在文学中,对青春的激情、爱情的书写很多。而中年人往往背负很多社会角色,也有一个相对固化的塑像描写。但中年人作为一个独立的人之存在,他们的苦恼、幻想、梦境、渴望往往是被忽略的。

不过,我们现在也看到越来越多的文学作品、社会学讨论、开始关注中年人、老年人包括临终者作为独立个体的精神需求,各种所谓意义上的“少数”其实依然是个庞大的群体,这当然是社会的进步和变化。

我希望用写作提供一个中年关照的样本。所以,在我最近的一些小说中,会比较“肆无忌惮”地书写中年与初老生活,它听起来好像不太讨喜,或让人觉得有些沉重。但我相信,一个社会足够文明和包容,就应该能看到各个生命阶段的人如何面对自己的生活。我也很高兴,你看到了这份中年书写。

【3】多元价值下的人类样本

潮新闻·钱江晚报:无论是《暮色与跳舞熊》里的粉红跳舞熊,《寻烬》里的玻璃弹子,还是《不可能死去的人》中消失的天才。“寄托”或者“悬而未决的希望”在这批小说中是个重要的命题。

跳舞熊面罩下究竟是谁,周成山究竟去了哪里反而不再重要。这些幻想、希望如同拴在驴脑袋前的胡萝卜,或者如您所写,像一场“生命的拔河”,驱动着人们不自觉地向前走去。您怎么看待“寄托”这个命题对普通人的意义?

鲁敏:等待和寄托不仅仅是文学中的一个母题,其实也是我们生活中的某种智慧。

刚刚我们聊到的拉斯洛,他的一个文学主题就是等待——无尽的等待,绝望中等一个希望,又从希望来到绝望。他以那种带着悲剧色彩的、不断缠绕的命运感来写这种等待。

我的处理方式可能更“东方”一些。我觉得东方人特别强调生存和生活的某种智慧。作为活生生的人,有时候需要把自己的等待具象化,以免堕入“哲学式”的绝望与虚无。

生活中,面对水火无情、生死无常,很多人和物都消失了。但我们总是念念不忘,想留下些什么。

就像《余烬》里,可能还不曾燃烧,仿佛能被寻回的玻璃弹珠;或者是童年时期,无比珍爱的一个小熊。我在小说里设置了好几个这样的物件。我老觉得这是抚慰自我心灵的一种方式,我很喜欢这种温柔的,与他人无关的自我寄托。

这也是小说中表达的,某种东方式的温柔敦厚和自我拥抱。我很想在小说里以这些热乎乎、活生生的例子来呈现小人物如何用“街头智慧”解决自己生活中的困境。

我希望大家可以一起,挤挤挨挨的,互相拉扯着往前走。力量很小却很有力。

潮新闻·钱江晚报:诚然,正如大仲马在《基督山伯爵》中所写的:人类的全部智慧就包含在等待与希望之中。

《不可能死去的人》鲁敏著 人民文学出版社

潮新闻·钱江晚报:小说《寻烬》是令我最难过的。仅仅因为父亲的一次酒后感慨,董野失去了童年最珍视的玻璃弹子,随后,在一个接一个的谎言中,他一路往前冲,重点中学、211大学、结婚生子……可猛然停下脚步时,发现生活早已千疮百孔、四处漏风。讽刺的是,已患阿尔茨海默病的父亲,每天一睁眼还因为自己的铺子开着,自己的儿子仍在向前奔跑。

沿着社会期许一直向前跑,尽头一定是幸福吗?在这篇小说里,您是否对我们传统对人生或成功定义进行了反思与讨论?

鲁敏:从长篇小说《六人晚餐》开始,我一直关注着人们对“成功学”的迷恋。

我是70年代出生的,在我们的教育中,社会非常鼓励和赞赏通过努力获取成功。我们看过大量的人物报道,讲述一个人如何通过努力改变一穷二白的出身,获得金钱与名气的巨大成功。在90年代到新世纪之初的二十年,这都是社会的主流价值。

而在《六人晚餐》里,我写到了厂区的下岗工人。你会发现,当所有人像一枚硬币抛向空中,有一小部分人,可能是按成功学的趋势往上走的;但大部分人完全不是,他们就是脸朝下,直接摔落在地上。

《六人晚餐》鲁敏著 北京十月文艺出版社出版

我想,“成功学”是否被过度地植入了每个人的大脑,以至于我们评判一段友情,一段婚姻,都会不自觉地以此衡量。

有时,我们哪怕半天无所事事,马上会觉得惶恐,觉得自己什么都没干。现在想想,这是一种多么荒谬的自我规训。也许走过了大半生,我们还没有意识到早已陷入了“成功学”的荒诞叙事中。我觉得这深深地伤害了我们,也伤害了我们和生活的关系。

我们总是定义什么叫“成功”,对应的,也定义了“失败”。但随着时代变化,这两个定义是需要重新被讨论的。有人的成功是一生看了很多风景;有人的成功是摸到了许多小猫的头;也有人觉得工作上做到number one就是成功……各种意义上的“成功”并没有高下之分。在工作上做到极致的人,也许就错过了许多人生的风景。

我也希望现在的年轻人,能摆脱顽固地烙印在我们这代人脑中的“思想钢印”。这些年,我一直通过小说跟我自己讲,也是跟我有着相同经历的人讲:成功应该是多元的。我们终其一生,竭尽全力找到一条与众不同的路,或许是条偏僻的小路,但路上有我的风景,那便是成功。

潮新闻·钱江晚报:能否向读者透露一下,您接下来的写作计划?在写长篇吗?

鲁敏:是的。新长篇大约在冬季会在杂志上发布,目前还在做一些修改。

主题上还是我们刚刚一直讲的:我想写我所生活的时间和空间中我认为最具有代表性的面孔和他们的故事,为人类长河中提供一个小的人类样本。

网址:专访丨鲁敏《不可能死去的人》:时间是我唯一的技巧 https://klqsh.com/news/view/275359

相关内容

我们主演我们观看 鲁敏小说集《不可能死去的人》:认出并书写人潮中的“人”张鲁一采访现场变‘情商课堂’,网友:这是我不付费就能听的吗?

鲁健访谈丨对话《流浪地球2》(上下集)

从《鲁豫有约》看娱乐访谈节目主持人的应变

【周一围】访谈/专访整理(2011

从《鲁豫有约》看娱乐访谈节目主持人的应变.doc

如果永生不死,我不知道真正的活着还能否发生 | 专访

鲁豫有约电视访谈节目分析.pptx

《人物》专访肖战:时间的答案

今天是感人的“鲁迅日”