精神寄托的底层逻辑:为什么你不能把别人当成人生锚点?

为什么有些人不喜欢数学?因为他们觉得它太有逻辑了,一点也不随性。 #生活乐趣# #日常生活趣事# #日常生活笑话# #轻松一刻日常趣事#

《百年孤独》里有一段很经典的话,那就是:

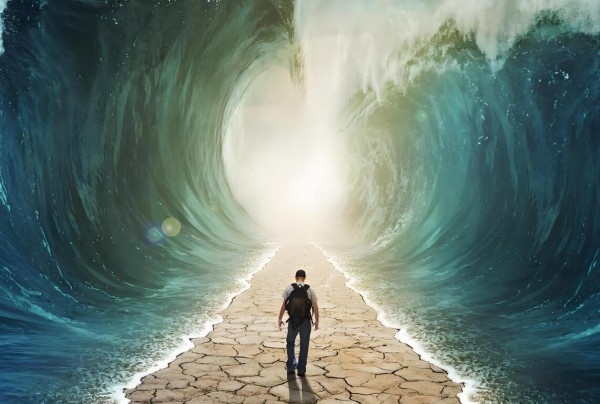

人的精神寄托可以是音乐,可以是书籍,可以是运动,可以是工作,可以是山川湖海,但唯独不可以是人。

其实,人活着,总得有点什么东西能抓得住。这种“抓得住”的感觉,就是精神寄托的核心诉求。

它不是可有可无的装饰,而是支撑我们在时间长河里保持精神稳定的隐性结构。

但很多人容易陷入一个认知误区:把这种结构性支撑,错误地安放在另一个活生生的人身上。

当然,这不是危言耸听,而是由精神寄托的本质和人的存在特性共同决定的必然风险。

一、精神寄托的核心是构建稳定的连接界面

所谓的“精神寄托”,其本质是我们与世界建立稳定连接的一套界面系统。

世界本身是混沌且流动的,充满了不可预测的变量。日出月落、四季更迭这些自然规律看似稳定,实则只是灭亡认知范围内的短暂平衡。

社会系统更是如此,人际关系、经济周期、权力结构,无时无刻不在发生细微的偏移,积累到一定程度就会引发剧烈重构。

我们要在这样的世界里保持精神不崩塌,必须找到一些相对恒定的连接点。这些连接点构成的界面系统,就是精神寄托。

它的核心功能不是提供快乐或意义,而是提供确定性——它是一种“无论世界怎么变,这个东西基本不会变,且能与我保持稳定互动”的确定性。

音乐的旋律具备这种确定性。

一段乐谱被创作出来后,只要不被人为修改,它的音符排列、节奏起伏就是恒定的。你今天听和十年后听,接收到的声波振动是一致的,由此引发的神经反应也具有高度可重复性。

这种可重复性,让人能在不同时间点与同一首曲子建立相同的连接,形成精神上的锚点。

书籍的文字同样如此。

文字一旦被印刷或记录,就脱离了作者的主观意志而成为客观存在。哪怕你对文字的理解会随着阅历增长而变化,但文字本身的组合方式是固定的。

这种固定性,使得书籍成为跨越时空的稳定连接对象,你随时可以回到那些文字里,重新建立与某种思想或情感的连接。

运动带来的反馈更具即时确定性。

你付出一定的体力,必然会获得相应的生理反馈——心跳加速、呼吸急促、肌肉酸胀,以及运动结束后的酣畅感。

这种“输入-输出”的稳定对应关系,构成了最直接的确定性来源。你不需要猜测运动会不会给你反馈,只需要执行动作,结果就会如期而至。

山川湖海的壮阔则是更宏大的确定性载体。

它们的存在尺度远超我们的生命周期,一座山的形成需要亿万年,一片海的边界在数代人眼中几乎不变。

这种超越我们时间感知的稳定性,能给我们提供一种“站在永恒面前”的确定感,让我们在面对自身的渺小和短暂性时,获得精神上的平衡。

这些连接界面的共同特征,是不依赖于复杂的人际互动。

它们不需要你去猜测对方的情绪,不需要你去迎合对方的需求,更不需要你担心对方会突然消失或改变。你与它们的关系是单向可控的,你可以随时启动连接,也可以随时中断,连接的强度和方式完全由你自己决定。

这种可控性,正是精神寄托能提供稳定支撑的底层保障。

二、以人作为寄托的悖论是不确定性的叠加

当我们把另一个人当作精神寄托,本质上是把自己的确定性系统,搭建在一个本身就充满不确定性的变量上。

这不是对人的否定,而是由“人”这种存在的根本属性决定的必然困境。

人是动态演化的独立系统。

每个人从出生起,就在不断吸收外界信息,调整自身的认知框架和行为模式。童年经历、教育背景、职业环境、突发事件,都会像程序补丁一样,不断修改个体的底层代码。

你今天认识的TA,和五年后的TA,虽然在生物属性上是同一个体,但在精神层面可能已经发生了显著甚至根本性的变化。并且,这种变化不是主观恶意,而是生命存续的自然状态——不变化的人,本质上已经失去了生命力。

如果我们以这样的动态系统作为精神寄托的核心,相当于把房子建在流沙上。你无法保证对方的认知演化方向与你的期待一致,也无法阻止对方因为自我实现的需要而脱离你设定的精神轨道。

而更深层的矛盾在于,人无法承担另一个人的全部精神重量。

精神寄托本质上是一种高强度的能量投射,寄托者会不自觉地将自己的安全感、价值感、意义感全部压在被寄托者身上。

这种压力对被寄托者而言,是一种隐形的剥夺——它要求对方放弃部分自我,成为满足寄托者需求的工具。

没有人能长期承受这种剥夺而不产生反抗。反抗可能表现为疏离、冷漠,也可能表现为激烈的冲突。

无论哪种形式,最终都会导致寄托关系的破裂。而对于寄托者来说,这种破裂意味着整个精神系统的崩塌,因为他们早已丧失了独立构建精神支撑的能力。

这种关系的悲剧性在于,它从一开始就违背了人际互动的平等原则。寄托者看似在付出情感,实则是在进行一场以爱为名的绑架;被寄托者看似在享受关注,实则是在承担一份无法拒绝的精神债务。当债务到期,双方都会陷入无法收拾的困局。

三、逃避直接对话是精神寄托外包的陷阱

选择以人作为精神寄托,本质上是一种认知上的偷懒——它用一段现成的关系,替代了我们与世界建立直接连接的努力。

这种替代看似高效,实则隐藏着巨大的风险。

与世界的直接对话是高成本但高收益的行为。

你要理解一首曲子,需要学习乐理知识,培养听觉敏感度;你要从书中获得力量,需要具备阅读理解能力,进行深度思考;你要在工作中实现价值,需要积累专业技能,应对复杂的协作关系;你要感受山川湖海的壮阔,需要付出时间和体力去抵达、去体验。

这些过程都需要主动投入,需要克服认知障碍和生理惰性,甚至要承受反复失败的挫折感。

但正是这些高成本的投入,构建起了我们精神世界的韧性结构。每一次与音乐的深度共鸣,都是对情感感知能力的强化;每一次从书中获得的启发,都是对认知框架的升级;每一次工作中的突破,都是对自我效能感的巩固;每一次与自然的对话,都是对生命维度的拓展。

这些通过直接对话积累的精神资产,完全属于个体自身,不会因为任何外部因素的变化而消失。

而将精神寄托外包给他人,则是试图用低成本的情感依赖,替代这种高成本的自我建设。你以为找到了捷径,实际上是放弃了构建自身精神韧性的机会。当你习惯了从另一个人那里获得情绪价值,就会逐渐丧失独立处理负面情绪的能力;当你依赖另一个人的认可来确认自我价值,就会慢慢失去自我评判的标准;当你把另一个人的存在当作生命的全部意义,就会彻底放弃对世界其他维度的探索。

这种外包模式的风险在于,它让我们的精神系统丧失了冗余度。健康的精神系统应该像互联网一样,有多个节点和连接路径,一个节点失效,其他节点仍能维持系统运转。而完全依赖单个人的精神系统,则像一条没有备份的单线铁路,一旦轨道出现问题,整个交通网络就会陷入瘫痪。

更危险的是,这种外包会形成路径依赖。

越是依赖他人提供的精神支撑,就越害怕失去这种支撑,从而陷入“不断付出更多来维持关系,同时丧失更多自我能力”的恶性循环。最终的结果是,我们变成了精神上的寄生者,失去了独立生存的能力。

四、真正的精神寄托是反哺性的能量循环

判断一种事物能否成为合格的精神寄托,关键看它是否能形成可持续的能量反哺循环。

你投入时间和注意力,它反馈给你勇气、平静或方向;这种反馈又激励你投入更多,形成正向循环。这种循环必须是自主可控的,不依赖于任何外部意志的配合。

音乐的能量循环体现在情感共振上。

你花时间聆听、理解一首曲子,它会帮你疏导积压的情绪,让你在旋律中获得平静或力量。这种体验会让你更愿意去探索更多音乐,形成“聆听-疗愈-再聆听”的循环。

书籍的能量循环表现为认知升级。

你投入精力阅读、思考,书中的思想会拓展你的认知边界,让你更清晰地理解世界和自我。这种认知提升会驱动你去阅读更多书籍,形成“阅读-思考-再阅读”的循环。

运动的能量循环直接体现在生理与心理的相互作用上。

你付出体力运动,身体会分泌内啡肽等神经递质,带来愉悦感和掌控感;这种积极感受会促使你坚持运动,形成“运动-愉悦-再运动”的循环。

工作的能量循环则与社会价值实现相关。

你投入专业能力完成工作,工作成果会带来成就感和社会认可;这种正向反馈会激励你提升能力、承担更多责任,形成“创造-认可-再创造”的循环。

这些循环的共同特点是自主性和可持续性。你不需要等待他人的许可,不需要看任何人的脸色,只要你愿意投入,就能获得相应的反馈。这种自主性,保证了精神寄托不会因为外部因素的变化而中断;这种可持续性,则确保了精神支撑能够长期稳定存在。

最后的话:人当然可以成为情感连接的重要对象,甚至可以在特定阶段提供精神上的支持。但这种支持应该是补充性的,而不是替代性的。

把人当作同行者,而不是救命稻草;把关系当作精神世界的锦上添花,而不是唯一支柱。这不是冷漠,而是对自己和他人都负责的理性选择。

毕竟,精神世界的建设,从来没有捷径可走。你偷过的懒,终会以更痛苦的方式让你偿还;你试图外包的责任,最终会变成束缚你的枷锁。

真正强大的精神寄托,永远是那些需要你亲手构建、亲身投入,且完全属于你的连接界面。它们或许不够浪漫,却足够可靠——这就够了。

举报/反馈

网址:精神寄托的底层逻辑:为什么你不能把别人当成人生锚点? https://klqsh.com/news/view/283357

相关内容

精神寄托唯独不能是人别傻!把精神寄托在人身上,你只会输得一塌糊涂

什么是小红书生活方式电商的底层逻辑?

精神寄托是太缺爱了吗?当代人的双重困境

个人成长:从底层逻辑到自我价值的实现

人际关系的底层逻辑

心理学:“圈子”的底层逻辑是社交吸引,社交的底层逻辑呢

公共生活的底层逻辑

现代人的精神寄托:寻找当代人的人生信仰和价值观

搭建人生管理系统后,发现人生原来这么简单,幸福人生核心公式:四维平衡的底层逻辑