贾宝玉为什么讨厌“燃藜图”?

《红楼梦》中的林黛玉和贾宝玉的爱情悲剧,被广为传颂。 #生活知识# #文学名著#

贾宝玉对“燃藜图”的厌恶,是《红楼梦》第五回中一个极具象征意义的细节。要理解这一点,需先了解“燃藜图”本身所代表的含义,并将其与贾宝玉的思想性格进行对照。

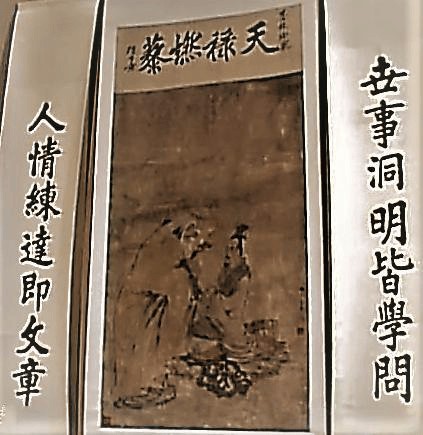

一、什么是“燃藜图”?——它所代表的价值观“燃藜图”讲的是汉代学者刘向的典故。传说刘向在天禄阁校书至深夜,一位黄衣老者手持青藜杖而来,吹燃杖端藜火为他照明,并传授他儒家经典。这个故事的寓意非常明确:

1、勤奋苦读:象征着对学问的刻苦追求。

2、神仙相助:带有“天道酬勤”的意味,是读书人梦寐以求的际遇。

3、儒家正道:是正统“学而优则仕”道路上的一个典范符号。

因此,“燃藜图”是封建社会中读书人求取功名利禄的“成功学”图腾,是主流社会极力推崇的榜样。

当贾宝玉在宁国府上房看到这幅画,以及旁边“世事洞明皆学问,人情练达即文章”的对联时,他的反应是“忙说:‘快出去!快出去!’”。这种生理性的厌恶,源于他的人生观与画中所宣扬的价值观存在着根本性的、不可调和的冲突。

1、对“仕途经济”的彻底否定

宝玉平生最厌恨的就是别人逼他读书考科举、谈“仕途经济”。他把这类劝告斥为“混账话”,把追求功名的人称为“禄蠹”(吃俸禄的蛀虫)。而“燃藜图”正是这种“禄蠹”生活的终极理想和经典宣传画。它代表着宝玉最深恶痛绝、一心想要逃避的人生道路。

2、对“自然人性”的追求

宝玉的价值观核心是“情”,是人性本身的真实与美好。他喜欢的是诗词曲赋、女儿们的清净世界,是《西厢记》这类抒写真性情的“杂书”。而“燃藜图”所代表的,是一套被社会规训、用于获取功利的、僵化的知识系统和人情世故(即对联所谓“世事洞明”“人情练达”)。这套系统压抑和扼杀人的自然天性与真实情感,在宝玉看来,是虚伪且肮脏的。

3、审美上的抵触

从审美趣味上看,宝玉喜欢的是“水做的骨肉”般的清净女儿世界,是风花雪月的诗意生活。而“燃藜图”及其对联,充满了道学先生的酸腐气和功利心,风格刻板、说教,与他所钟爱的灵秀、唯美的艺术氛围格格不入。

曹雪芹安排这个情节,艺术手法极其高妙:

1、环境烘托性格:通过宝玉对特定环境的强烈反应,瞬间、直观地刻画出他叛逆的性格内核。

2、命运的预兆:这个房间本是宝玉午休之所,而他最终却在秦可卿充满香艳气息的房中入睡。这一选择,象征着他拒绝了社会为他安排的“正道”(燃藜图),而走向了“情”与“淫”的迷津,为其悲剧命运埋下伏笔。

3、深刻的批判:通过宝玉的厌恶,曹雪芹批判了当时压抑人性的教育制度和功名利禄的价值导向。

总结来说,贾宝玉讨厌“燃藜图”,并非讨厌绘画艺术本身,而是憎恶其背后所代表的整个价值体系——即通过苦读儒家经典、钻研世故人情来求取功名的仕宦道路。这是他作为封建礼教叛逆者的本能反应,也是《红楼梦》思想主题的一次集中爆发。

网址:贾宝玉为什么讨厌“燃藜图”? https://klqsh.com/news/view/285665

相关内容

《红楼梦》中贾宝玉娶了薛宝钗后,王夫人为什么后悔没有让黛玉过门《红楼梦》里的贾宝玉,为什么宁愿当和尚,也不愿意跟薛宝钗过日子

贾宝玉出家是因为无能?来看看薛宝钗后来对他做了什么

贾母为何不让林黛玉嫁给贾宝玉?

林黛玉为什么不能死在贾府?

薛宝钗什么时候喜欢上贾宝玉的?

面对秦可卿的病逝,贾宝玉的反应为什么格外激烈,竟然口吐鲜血?

红楼梦-第一回-01-贾宝玉是通灵宝玉变的吗?

原创她是宝玉身边最有心机的女人,为了独占宝玉,和贾母斗智斗勇!

红楼梦:贾府最大的希望不是贾宝玉,而是宁国府的一个人