黄庭坚草书魅力何在?陈振濂解读天一阁“镇馆之宝”

在图书馆偶遇一本引人入胜的书,开启了一天的阅读之旅。 #生活乐趣# #日常生活趣事# #每日生活新鲜事# #日常生活趣闻趣事#

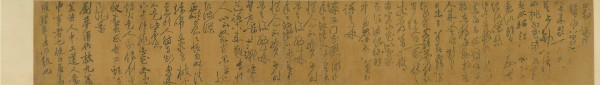

昨晚7时,中国文联副主席、西泠印社副社长兼秘书长陈振濂做客天一阁“开卷”系列活动,以“山谷·‘竹’韵”为题,为线上线下观众沉浸式解读天一阁藏黄庭坚绢本草书《刘禹锡〈竹枝词〉》卷的艺术价值与传承价值。

该卷书法1979年由寓居宁波的萧山籍收藏家朱酂卿先生家属捐赠给天一阁,是天一阁的“镇馆之宝”,也是浙江省公藏机构中罕有的北宋书法真迹。

从“残卷”到“国宝”

黄庭坚,字鲁直,自号山谷道人,北宋文学家、诗人、书法家,在文学史上与苏轼并称“苏黄”,在书法史上又与苏轼、米芾、蔡襄并称“宋四家”,其大字行楷标识性强,对后世影响深远。

今藏天一阁的《刘禹锡〈竹枝词〉》卷是其相对罕见的草书作品,曾有一段从“残卷”到“国宝”的传奇身世。

该卷卷心高30厘米、长182.1厘米,正文共283字,破损残缺难以辨认者28字,残破的部分集中于前半段的下半部。特殊的是,该卷在朱酂卿先生家属捐给天一阁前,几乎未见任何著录,卷面上也很难识别递藏信息。

该卷引首为明末清初湖州人闵声所题,大字隶书“墨酣笔舞”四字,落款“八十三翁闵声仿蔡中郎笔”。闵声其人少负才名,但未参加科考,晚年家贫,以书法篆刻养家糊口,据此推测,此卷明末清初或已在浙江流传;另外,卷尾隐约有数枚收藏印,但很难识别。

1978年,这件《刘禹锡〈竹枝词〉》参加了在北京故宫博物院举办的“征集文物汇报展览”,首次露面就引起了文物界的关注。

1978年冬天,著名书画鉴定家徐邦达先生在浙江省博物馆书画鉴定家黄涌泉的陪同下来到天一阁,在该卷卷尾留下一段诗跋,诗曰:“瘴雨蛮烟倚竹枝,朗州风味涪州知。枯藤撼处浑抚得,辞句凭陵起墨池。”他认为,黄庭坚此卷与其元符二年(1099)在“戎州城南僦舍盛暑书梦得词一跋”相似,应当“皆晚笔也”。

1979年,《书法》杂志第1期刊登了此卷的图片。同期刊登的赵一新《黄庭坚的书法艺术》一文评价:“最近发现的《竹枝词》手卷,雄逸奇丽,如野雨侵松、晓风抚水,韵趣无穷。”

1980年,天一阁工作人员将此卷送至时居杭州的沙孟海处,沙老在卷末作长跋,将苏轼与黄庭坚的书风进行了对比,赞叹此卷“原藏朱氏别宥斋,今捐献天一阁……九百年剧迹,墨气绢色,奕奕动人,几度展玩,铭心弗谖”。

有意思的是,今宁波沙孟海书学院仍收藏着沙老题跋草稿原件。正式书写时,沙老还专门用了珍藏多年的万历墨,可见他对此卷的重视。

1987年4月,全国书画鉴定小组对此卷的鉴定结论亦是“真迹,精”。而除了徐邦达、沙孟海的鉴跋,该卷上还有一则园林大家陈从周的观款。

据了解,被捐赠给天一阁时,此卷未经装裱,较为残破。后来天一阁特延请上海国画院的退休裱画师刘益三先生将其修复装裱,补入的绢据称是从古旧的画卷中采集而来。该卷后被定为国家一级文物,真正从不为人知的残卷成为名副其实的“国宝”。

陈振濂在鉴赏活动中。记者崔引 摄

黄庭坚草书真迹引专家赞叹

自从20世纪70年代末露面之后,黄天璧、王玉池、曹宝麟、黄君、许永福等专家学者都曾对其进行研究考证。

1986年,黄天璧将此卷列入黄庭坚晚年书法珍品,并认为其风格与《李白忆旧游诗》同属“烟云满纸,纵横狂怪,龙蛇飞动,千态万状”。

2017年,水赉佑在主编《中国书法全集》宋金作品时,点评此卷“雄健豪放,变化多态,气魄宏大,其干瘦苍劲,犹如万岁枯藤,颇得怀素神味,为山谷晚年所书”。

昨晚的活动嘉宾陈振濂与此卷亦有一段缘分。

“我年少读书时,曾随侍沙孟海先生到宁波访天一阁,馆方一见沙老驾到,遵嘱专门调出《竹枝词》卷来观摩,老人家跟我讲了他当时与徐邦达先生的鉴藏式讨论情景,又把他们写的题跋念给我听,讲述他的题跋文句背后的文史典故。沙老的鉴定结论,我认为是非常认真且可靠的。”

陈振濂自述他年轻时,曾反复临摹此件的复印件,每一字、每一行都反复临摹,有很深的印象。“黄庭坚的书法除行楷外,大字草书可以分为两类,一类是飞舞挥洒型的,如《李白忆旧游诗》《诸上座帖》,《廉颇蔺相如列传》于飞舞中却稍见沉稳之势,但总体上还是属于一个大类;另一类是约束内敛型的,如《花气诗帖》《杜甫寄贺兰铦诗》等,而《刘禹锡〈竹枝词〉》正属于第二类。”

昨天下午,陈振濂得到机缘,再次近距离观看了这卷《竹枝词》,“其线条的扭转、弹跳、顿挫、摇摆,充满韵律,细节之处赏之不尽,每个字都顾盼生姿。”陈振濂说,他也是通过长期临摹、读解才了解,黄山谷的草书,飞扬跋扈固然是其个性使然、品牌标签,而笔道的沉雄扎实、内敛压抑而不放纵张扬,而且笔压弹力、内劲巨大却能随起随收,才是学习山谷的意义所在。

“除了书法角度,这个卷子也可以从别的角度,比如文学史的角度解读。”陈振濂说,刘禹锡与黄庭坚,作为唐宋两位文学大家,都曾被流放巴蜀。

刘禹锡一生三次被贬,政治上的失意使得他在诗歌、散文中寄寓理想,尤其体现在他创制的《竹枝词》上。与之相仿,黄庭坚一生两次遭贬谪,在流放途中,经过刘禹锡被贬的地方,颇有感触。也许是知音相惜,黄庭坚一生最喜欢书写刘禹锡的诗词,这卷草书书法就是其中之一。

鉴赏活动在实景园林中举行

但不得不看到的是,在黄庭坚存世的9件草书墨迹中,相比《廉颇蔺相如列传》卷、《诸上座帖》卷、《李白忆旧游诗》卷,学界对天一阁这件《刘禹锡〈竹枝词〉》卷的关注还较少。

“这次活动很好,我们就是想补历史的遗缺,告诉大众,黄庭坚还有这么一件‘惊世骇俗’的作品藏在天一阁,这是天一阁的骄傲,也是浙江的骄傲。”陈振濂说。

当晚,这场以“山谷·‘竹’韵”为题的鉴赏活动在天一阁南园实景园林中举行。结合刘禹锡的诗意、黄庭坚的墨韵、天一阁园林的清雅景致,刻意营造“草书飞白、文墨相生”的东方美学意境,以实景园林为天然布景,通过水上雕栏曲桥、长卷投影幕与主题灯光,构建“移步换景”的沉浸式空间。

现场观众可感受琴箫合奏中巴蜀少女吟唱的竹枝小调,目睹虚拟影像技术打造的“刘禹锡”与“黄庭坚”跨时空对话,见证舞者以水袖演绎文物修复的“丹青涅槃”,聆听童声合唱的《竹枝新声》。另外,活动还创新运用3D Mapping、灯光投影等科技手段,将静态书法转化为动态叙事,《竹枝词》的笔锋墨韵通过巨幅投影跃然眼前。

最后,陈振濂将自己为此次活动特别题写的“竹韵入天一,风骨传九州”书法作品捐赠给天一阁博物院,这也喻示着《竹枝词》的薪火不息、风骨长存。

此次活动由宁波市文化广电旅游局指导,天一阁博物院主办,得到沙孟海书学院、陈振濂书学馆、陈振濂大师工作室的支持。

记者 顾嘉懿 通讯员 王伊婧

网址:黄庭坚草书魅力何在?陈振濂解读天一阁“镇馆之宝” https://klqsh.com/news/view/30404

相关内容

“苏门四学士”之黄庭坚,少年时如何游历各地,文学之名传递四方女书痴的知识苦旅:为了天一阁的书,她付出了一生

重现典籍人物 “藏书胜地”浙江宁波天一阁举办书香雅会

看不起“馆阁体”?看过这幅作品后再说吧~

黄天骥做客羊城学堂,讲演结合解读《西厢记》

红楼梦随笔152:刘姥姥为何看黛玉是书房而宝玉是绣房 | 徐景洲

林散之:我的草书,没人懂就对了,估计再过100年也没人懂

“书圣”唯一遗留真迹,却在千年前流入日本,如今是日本镇国之宝

钟振振|北宋词人贺铸评传(39)

黄丕烈珍藏善本《碧云集》与影宋抄本