知识付费=贩卖焦虑?关于学习知识付费课程的一些思考

知识付费:通过付费课程获取专业深度知识。 #生活乐趣# #阅读乐趣# #知识阅读的乐趣#

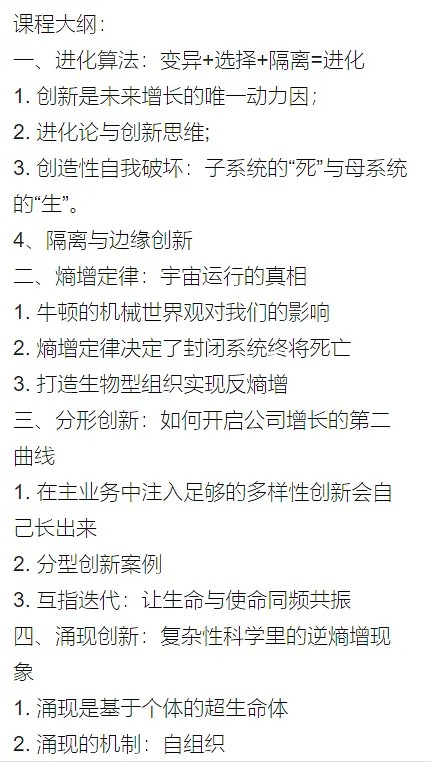

斯坦福中国社会创新峰会赠送了几门混沌大学的课程,今天上午看了两个多小时李善友的《哲科思维点亮创新》,抛开他蹩脚的普通话和英语,以及混沌大学app的反人类设计,还是有一些收获的,同时也引发了我对知识付费平台的一些思考。

当下,大多数知识付费平台都在宣传认知升级或通识教育,比如罗辑思维、樊登读书、混沌大学、得到、喜马拉雅、知乎、36氪、孤独的阅读者、知鸦……这些平台大多将碎片时间内“迅速博学”、“认知迭代”和“干货技巧”作为主要卖点。不可否认,思维认知与视野格局非常重要,但是碎片知识有着固有的弊端。正如一位网友所说,“时间是碎片化的,但知识不是。”碎片化知识能够带来短期的博学幻觉,但由于没有与知识体系产生联系,没有深入的溯源与延伸,最终难免成为无根浮萍。虽然有些平台的课程非常不错且很有启发性,但更多的是一些快餐式课程,用简短的篇幅介绍大量新鲜概念,密集的冲击让读者有种「我在学习新知识」的错觉。但是概念背后的底层逻辑、如何进行溯源和延伸、如何与其他知识联系成体系......却一概没有(当然也很有可能是老师本人也不知道)。可能流量与质量往往不能两全吧~

多数知识付费平台主要受众是中产阶级,于是平台也成为“贩卖焦虑”与兜售成功学的阵地,某些平台因此饱受诟病。(u1s1,大多数知识付费平台的主讲人文化水平与素质真的一言难尽……)而且我很反感某些平台和课程的洗脑“文化”,让受众们陷入一种近乎群体狂欢......由于受众的文化水平不高,课程往往以“通识”为主,或者是“一小时快速入门”,这些内容通俗易懂,虽降低了门槛,但也降低了信息密度与准确。有些知识本就是深奥抽象而无法简化的,一简化,就变味。另外从「记忆」的角度看,知识加工的难度和提取的难度成反比。也就是说,一个知识越容易吸收,也就越容易忘记。

但这些课程也未必全无优点。一方面,很多大学教授加入知识付费平台,提高了课程质量,也使知识在通俗的基础上保留了学术的严谨。另一方面,这种快餐式的课程(或某些平台的拆书)能够让初学者很快地窥得某一领域(或某本书)的全貌,初步形成一种整体认知。不过,正如前面所说,“一个知识越容易吸收,也就越容易忘记。”

如何进行系统学习呢?我做了一些思考,大致总结一下:

1.建立知识体系后再接受碎片化知识。

知识不是孤立的,只有产生联系才能发挥作用。这里提一个【预测性编码】模型以方便理解:我们已有的知识构建了我们的预测框架(也就是知识体系),我们对外界信息的摄取需要通过预测框架的知识来过滤、分类和理解,如果这个新知识符合预测框架,那么就可以重构优化信息,强化预测框架和记忆效果;若是不符合预测框架,那么认知成本就会大大提升,你的心智资源会分出一部分去了解这个完全陌生的知识,以修正预测框架。

而当形成了知识体系后,再去接受碎片化知识,这时你知道学习到的每一个新知识在你构建的知识体系中的位置,就像一步步地点亮一张纷繁复杂的知识网络。这张知识网络在读入门书籍时开始构建,一开始只是雏形,随着认识和学习的过程不断深化、缠绕、拓展,最终形成一个完善的知识体系。

2.确保自身的主体性地位。什么意思呢?就是“以我为主,为我所用”。不论是阅读还是听课,不论是学术还是通识,都需要保证自己在这一过程中的主体性地位。可以理解为“功利主义”:我学习的这些内容对我(的研究/生活/学习)能有什么作用?考虑到机会成本,这份时间与精力投入是否“划算”?这种主体性意识同样也正是【主动学习】的体现,只有将自己放在主动而非被动的地位,才能发挥主观能动性,获得持久而坚定的动力。借用WT老师的一段话来表述在学术研究中主体性的重要性:

只有充分发挥自我的主体性,对问题进行不断的追踪探寻,旁及相关文献尽量一网打尽,方可确保所研问题处于前沿......从认识发生学的意义来考量,人的认识提升只有在与认识对象形成相对比较接近的层面时方会因感触的生成而渐有改变。

3.占用≠学习,信息≠知识。

寒假以来我囤积了好多课程,书单和论文,但大多数从来没有看过。“收藏就等于看了”,虽是戏言,却很真实地反映了我的状态。占有不等于学习,就算是装了1T的硬盘,里面的东西也不是你的......

OK,现在我终于下定学习要啃囤的课程了,但仍要注意:是不是把信息(做笔记,机械地整理)等同了知识? 我有讲座时记笔记的习惯,但有时就会变成为了记笔记而记笔记,甚至做完讲座笔记后仍是脑袋空空。这就是舍本逐末:将精力集中在获取信息上,而不是获得真正的知识。

(这里顺便说一下,知识与信息的区别在于什么?我认为是【联系】:知识是彼此关联、层层嵌套的信息,而信息则是孤立的)

如何避免这种困境呢?我想了几个tips,在此不展开:知识的联想与迁移;及时反馈(无线索回忆、费曼技巧、阶段回顾);及时输出(文字输出、费曼技巧);主题学习(与通识学习相对应);沉浸式学习(Minerva理念;情景学习);思维模型(查理芒格、直觉泵);知识体系化(入门-建模-联系-完善)

贴一张coursera[Learning How to Learn]的课程讲义

4.精通一门,触类旁通。前面日记中也有提到,最近越来越感到深入“通识教育”的力不从心,也深刻体会到了ZHH老师的建议之正确。寒假时跟ZHH老师求社会学书单,老师对我的书单做了赞赏,并建议我缩小阅读范围。张老师说:“ 錚男 ,建議你縮小書單範圍還有一個用意:因你喜歡讀社會理論,但要習好社會理論卻得對於哲學(甚至人類學、歷史學等鄰近學科)有一定的認識,這勢必得擴大讀書範圍,如若加上原有的社會學,那是一個難以想像的負擔,所以想清楚,拿個讀書順序,不要貪多,貪多嚼不爛是沒用的。基本功練好比什麼都重要。”

当时我年少无知地回复:

当时还没体会到一个领域真正铺展开时研究的工作量之大

老师回复说,“ 很難說哪種途徑一定比較好,我是建議順著自己的心性,看是比較喜歡哪種方式就依那種方式下去做,無論後來的結果影響如何,至少是做的快樂。”(笑)

比较幸运的是,最近我也在卢梭《忏悔录》中找到了解决之道:

“一个人只要对于学问有真正的爱好,在他开始钻研的时候首先感觉到的就是各门科学之间的相互联系。这种联系使它们互相牵制、互相补充、互相阐明。哪一门也不能独立存在。虽然人的智力不能把所有的学问都掌握,而只能选择一门。但如果对其它科学一窍不通,那他对所研究的那门学问也就往往不会有透彻的了解。我觉得我的思路是好的和有用的,只是在方法上需要改变一下。我首先看的就是百科全书,我把它分成几个部分加以研究。不久,我又认为应当采取完全相反的方法:先就每一个门类单独加以研究,一个一个地分别研究下去,一直研究到使它们汇合到一起的那个点上。这样,我又回到一般的综合方法上来了,但我是掌握了正确的方法,有意识这样做的。在这方面,我的深思弥补了知识的不足,合乎情理的思考帮助我走上了正确的方向。”

我实在是太喜欢这篇文章了,一定要把全文贴出来(原文源自https://mp.weixin.qq.com/s/mheX6zz6uE5zBVHD_YU1NA):

我的读书方法,很难使我得到益处,而只能增加我的疲劳。由于我对事物没有正确的理解,竟认为要从读一本书得到好处,必须具有书中所涉及到的一切知识,丝毫没考虑到就是作者本人也没有那么多的知识,他写那本书所需要的知识也是随时从其他书中吸取来的。由于我的愚蠢的想法,我读书的时侯就不时地停下来,从这本书跳到那本书,甚至有时我所要读的书自己看了不到十页,就得查遍好几所图书馆。我顽固地死抱着这种极端费力的办法,浪费了无数的时间,脑子里越来越混乱不堪,几乎到了什么也看不下去、什么也不能领会的程度。幸而我发觉得尚早,知道自己已经走上一条错误的道路,使我置身在一个漫无边际的迷宫里,因此在我还没有完全迷失在里面以前就回头了。 一个人只要对于学问有真正的爱好,在他开始钻研的时候首先感觉到的就是各门科学之间的相互联系。这种联系使它们互相牵制、互相补充、互相阐明。哪一门也不能独立存在。虽然人的智力不能把所有的学问都掌握,而只能选择一门。但如果对其它科学一窍不通,那他对所研究的那门学问也就往往不会有透彻的了解。我觉得我的思路是好的和有用的,只是在方法上需要改变一下。我首先看的就是百科全书,我把它分成几个部分加以研究。不久,我又认为应当采取完全相反的方法:先就每一个门类单独加以研究,一个一个地分别研究下去,一直研究到使它们汇合到一起的那个点上。这样,我又回到一般的综合方法上来了,但我是掌握了正确的方法,有意识这样做的。在这方面,我的深思弥补了知识的不足,合乎情理的思考帮助我走上了正确的方向。不论我是活在世上还是行将死去,我都一点不能再浪费光阴了。25岁的人了,还是一无所知,要想学到一切,就必须下决心很好地利用时间。由于不知道什么时候命运或死亡可能打断我这种勤奋治学的精神,所以我无论如何也要先对一切东西获得一个概念,为的是一方面可以试探一下我的天资,另一方面也可以亲自来判断一下最好是研究哪一门科学。 我在执行这个计划的过程中,发现一个原先没有料到的好处,那就是:很多时间都利用上了。应当承认,我本不是一个生来适于研究学问的人,因为我用功的时间稍长一些就会感到疲倦,甚至我不能一连半小时集中精力于一个问题上,尤其在顺着别人的思路进行思考时更是这样。虽然我顺着自己的思路进行思考,时间可能比较长些,而且还能有相当的成果。如果我必须用心去读一位作家的著作,刚读几页,我的精力就会涣散,并且立即陷入迷惘状态。即使我坚持下去,也是白费,结果是头昏眼花,什么也看不懂了。但是,如果我连续研究几个不同的问题,即使毫不间断,我也能轻松愉快地一个一个地寻思下去,这一问题可以消除另一问题所带来的疲劳,用不着休息一下脑筋。于是,我就在我的治学计划中充分利用我所发现的这一特点,对一些问题交替进行研究。这样,即使我整天用功也不觉得疲倦了。当然,田园里和家里的那些零星活计也是一种有益的消遣,但是,在我的求知欲日益高涨的时候,不久我便想出一种能从工作中匀出学习的时间并且能够同时从事两件事的办法,而不去顾虑哪一件会进行得稍差一些。 为了尽可能做到既轻松愉快而又得到益处,我在时间的分配上进行了种种不同的试验,我一想起这点,就感到极为欣慰。对我来说,我的努力仿佛已经取得了结果,甚至还要超过许多,因为学习的乐趣在我的幸福中占据了主要的成分。5.以实用为目的而学习。类似于前面的“功利主义”学习,只是这里更强调知识的应用。去年曾给一位名为kidult00的学姐(or学长?)发邮请教学习方法,TA回复说现在ta更注重“在情境中学习、主题式学习,并且注意输出。”之后补充说,“我理解的情境学习,更多是指在知识真实发生、使用的情境中去学习,比如金融知识,就可以放到自己会接触到的投资理财、社会保障、保险这些情境中去理解和运用。创造条件使用知识,比知识本身更重要。”这对我很有启发,这种学习很像Minerva的学习理念:大学几年去全球多个城市深入当地去学习。当然这种方法更适用于社科和实用性学科,如果是人文学科,恐怕就是“多去体验生活,从生活中获取灵感”了。

6.接受系统的知识训练。即使想“偷懒”,获取短期内博学的满足感,也应该在之后对学习进行再整理和深度延伸。无论如何要记得:快餐取代不了正餐,长期吃快餐会消化不良的。(这个类比还有些不恰当,因为快餐式课程反而是太容易消化了,从而使受众脱敏,接受不了系统晦涩的知识。)

网址:知识付费=贩卖焦虑?关于学习知识付费课程的一些思考 https://klqsh.com/news/view/48312

相关内容

付费买课,能否化解知识焦虑?透过焦虑: 从知识付费到知识服务

知识付费是否能缓解年轻人的焦虑

知识付费缓解年轻人的焦虑

抖音知识付费哪些课程卖的好?

知识付费时代,你是在缓解焦虑,还是学习知识?

什么是知识付费?知识付费平台有哪些?

易知课堂:知识付费时代,青年应当是知识上的力量

知识付费业:2024年春节课程特惠学习过新春.pptx

知识付费项目:课程定价规则