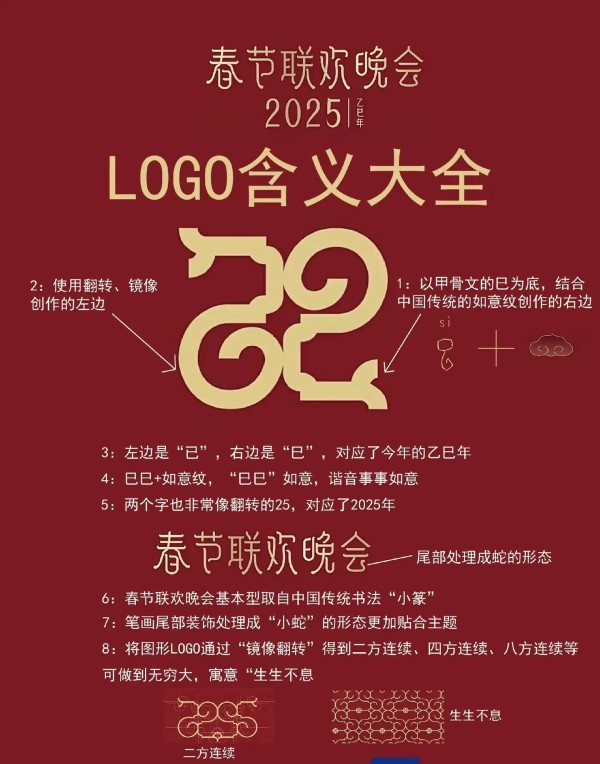

春晚作为中国最具影响力的文化盛事之一,其28亿次收视数据背后口碑两极分化的现象,反映了当代社会文化、受众需求和媒介环境的深刻变迁。以下是多维度的分析:

---

一、受众群体的代际割裂

1. 传统与年轻群体的审美冲突

- 年长观众:更注重春晚的“仪式感”和传统元素(如戏曲、相声、民族歌舞),认为其承载着文化传承与家国情怀。

- 年轻观众:追求娱乐性、创新性和参与感,对网络流行文化(如梗、互动形式)和流量明星的偏好与传统节目形式形成反差。

- 数据印证:社交媒体上,“春晚无聊”与“春晚情怀”常成热搜两极,B站等平台的二次创作内容进一步放大分歧。

2. 地域文化差异

中国幅员辽阔,南北、城乡文化差异显著。例如,语言类节目中的北方方言梗可能让南方观众难以共鸣,而过于聚焦都市生活的主题也可能疏离农村观众。

---

二、节目内容与时代需求的错位

1. 创作瓶颈与创新压力

- 春晚需平衡政治宣传、文化传承与大众娱乐,导致部分节目呈现“主题先行”模式,内容趋于程式化(如“团圆”“奋斗”主题的重复)。

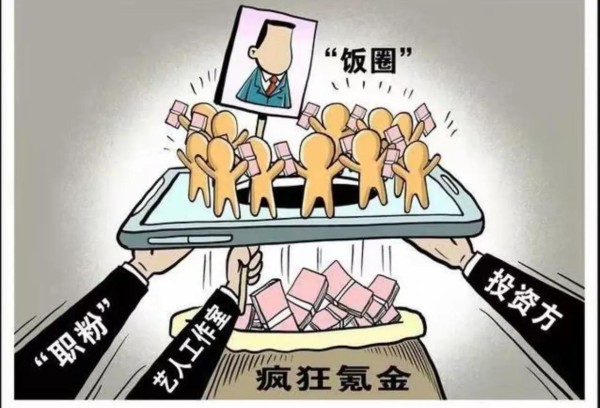

- 创新尝试(如虚拟技术、流量明星)常被诟病为“形式大于内容”,传统艺术形式(如小品)因过度追求“正能量”而失去讽刺力度。

2. 互联网时代的娱乐替代

短视频、直播、游戏等碎片化娱乐方式冲击了观众对长时段晚会的耐心,春晚的“合家欢”属性在个体化娱乐消费中显得被动。

---

三、社交媒体时代的舆论放大效应

1. 实时互动与口碑解构

- 弹幕、微博等平台使观众从“被动观看”转为“主动解构”,吐槽与玩梗成为观看体验的一部分,负面评价更易传播。

- 例如,2023年春晚某小品因台词“接地府”遭全网调侃,掩盖了其他节目的正面评价。

2. 算法推荐与信息茧房

社交媒体通过算法强化群体立场,批评者与支持者各自形成回声壁,加剧口碑两极分化的感知。

---

四、收视数据的复杂性

1. 统计方式的局限性

- “28亿次收视”可能包含重复点击、多屏观看(电视+移动端)及海外观众数据,与“实际观看时长”存在差异。

- 部分观众出于习惯或背景音性质打开春晚,未必代表主动认可。

2. 文化符号的象征意义

春晚收视率高企的背后,是其作为“国民记忆”和“春节仪式”的符号价值,而非单纯的内容吸引力。

---

五、解决路径的探讨

1. 分众化内容策略

- 推出“春晚衍生节目带”,如针对年轻群体的互动短剧、针对地方观众的方言特别版,满足差异化需求。

2. 技术赋能体验升级

- 利用AR/VR技术打造沉浸式观看场景,增强观众参与感(如虚拟红包、实时投票决定节目走向)。

3. 内容创作的开放性

- 引入民间创作者、UP主参与内容策划,打破传统制作团队的路径依赖,注入新鲜表达方式。

---

结语:春晚作为社会心态的镜像

口碑两极分化本质上是当代中国社会文化多元化的缩影。春晚的困境并非孤例,而是全球传统媒体在数字时代转型的共性挑战。如何在“守正”与“创新”间找到平衡,或许比追求单一化的“好评”更具现实意义。

最后关于春晚的现象各位观众老爷怎么看?

欢迎各位留言评论