沉浸式体验引领非遗文化热潮:外国游客的新选择与文化共鸣

选择当地的非物质文化遗产体验项目 #生活知识# #旅游生活# #旅游文化#

清晨7点的苏州平江路,意大利姑娘索菲亚正蹲在青石板上,她的指尖轻轻捏着一团粉色面团。在非遗传承人周建英的耐心指导下,她尝试着将面团搓成“兔子”的耳朵形状,却不料一不小心捏成了三角形。“这形状是不是有点像威尼斯面具上的尖角?”周建英笑着比划道。索菲亚闻言顿时恍然大悟,并兴奋地拍手道:“原来中国的‘面人’艺术与我们的面具文化有着异曲同工之妙,其中都蕴含着丰富的故事内涵!”

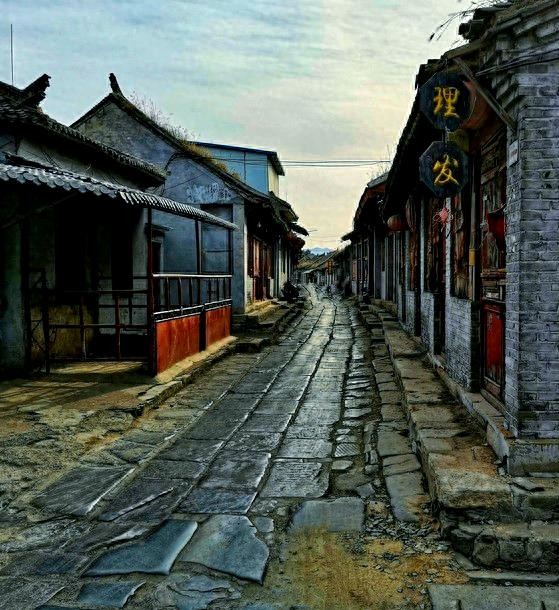

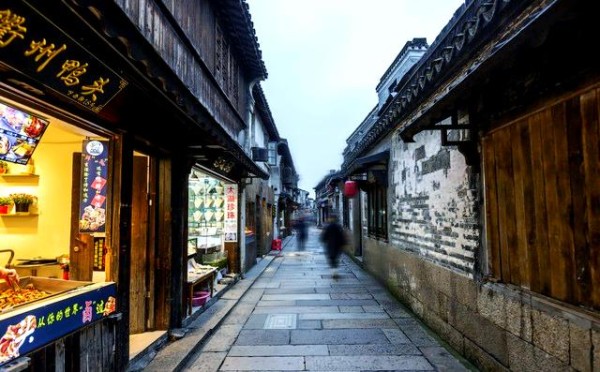

这样的场景,如今在中国各地的街头巷尾屡见不鲜。随着入境游的持续升温,外国游客们不再满足于仅仅“到此一游”式的观光方式,而是更愿意深入胡同、作坊、茶馆等传统场所,亲手触摸剪纸的细腻纹路,用耳朵聆听评弹的悠扬弦音。在这些沉浸式的体验中,一场跨越山海的文化交流与对话正在悄然展开。

011.外国游客的文化体验选择

1.1 ► 外国游客的新选择

随着入境游的持续升温,外国游客从观光旅游转向深度文化体验的现象愈发普遍。在中国各地的街头巷尾,外国游客们沉浸于各种传统文化活动中。在北京南锣鼓巷的剪纸工作室,法国摄影师皮埃尔紧张地握着剪刀,尝试剪出“福”字。红纸在他手中滑溜溜的,难以控制。这时,非遗传承人王芳轻握他的手腕,指导道:“要稳住手腕,就像拍照时对焦一样,屏住呼吸。”经过半小时的努力,一个虽边缘不整但充满意义的“福”字终于完成。

皮埃尔兴奋地拿出手机,将作品与沾满红纸沫的手一同拍下,分享至朋友圈,并配文:“这比拍摄埃菲尔铁塔更难,但却更有意思。”如今,“体验式消费”已成为外国游客的新宠。携程数据显示,2025年二季度,入境游订单中包含“非遗体验”的比例高达42%,相比2019年增长了217%。成都锦里的盖碗茶体验、西安永兴坊的皮影戏作坊以及景德镇陶溪川的陶艺课,都已成为游客们的“必选项”,甚至需要提前一周预约。

在西安博物院的研学课堂上,美国高中生莉莉安正跟随着老师学习毛笔字的书写。当她蘸墨时不慎将一滴墨水滴落在宣纸上,形成了一个小墨点,她不禁有些懊恼。然而,老师却巧妙地解释道:“这其实叫做‘飞白’,是书法中的一种独特技巧。”接着,老师又指导她如何巧妙地利用这个墨点来描绘出一个“梅花”的花苞。

“原来,不完美也能转化成美,这就像我们的爵士乐,充满了即兴的创意与惊喜!”课后,莉莉安将亲手书写的“平安”二字装裱在相框中,决定将它挂在纽约卧室的墙上,向朋友们展示这门独特的“中国即兴艺术”。

► 市井交融的文化共鸣

在豫园的古朴茶馆中,肯尼亚青年大卫正沉浸在盖碗茶的韵味里。他轻轻刮去茶沫,指尖虽被滚烫的茶汤轻触,却仍依依不舍。那茉莉与炒茶交织的香气,仿佛将他带回了“奶奶花园里的夏天”。茶馆老板透露,如今每日都有近30位外国宾客前来学习“盖碗茶”的优雅礼仪,甚至有人专程携带便携茶具,意欲将这份“三泡”的精致带回内罗毕。

更为引人入胜的是文化碰撞中产生的“意外共鸣”。在广州永庆坊的粤剧体验馆内,巴西姑娘卡米拉身着绣有孔雀的华丽戏服,跟随老师学习“水袖”的舞动。当粤剧中的“梆子”节奏响起时,她惊喜地发现这与桑巴舞的鼓点竟有着异曲同工之妙。老师则笑言:“这两种艺术形式都是用节奏来叙述故事。”于是,卡米拉灵机一动,将粤剧的水袖动作与桑巴的舞步巧妙结合,创作出一段别具一格的短视频,在海外社交平台赢得了超过10万的点赞。

胡同里的日常烟火,同样能触动异乡人的心弦。在北京五道营胡同的“张记早点铺”前,德国大叔汉斯每天清晨都会光顾。他不仅学会了用中文点餐,更摸索出了一种独特的吃法:将油条蘸入豆汁中品尝,竟别有一番风味。老板张大姐也记住了他的喜好:“要刚出锅的油条,豆汁不要太过浓稠。”这种深藏于市井间的共鸣,正是文化的魅力所在。

► 手作体验与文化传递

在景德镇陶溪川的陶艺工作室,日本设计师佐藤阳介沉浸在陶罐的拉坯之中。他的指尖沾满陶泥,额角渗出细汗,而面前的陶罐却逐渐展现出形态。中国师傅的教诲“跟着泥土的性子走”,在他心中留下了深刻的印象,仿佛茶道中的“顺应自然”理念也被融入了这一创作过程。这次中国之旅,佐藤不仅找到了设计新餐具的灵感,更亲自体验了泥土的温度,领悟到最好的灵感往往源于亲手触摸。

这种亲手制作的物件,成为了独一无二的“伴手礼”。在苏州的缂丝作坊,英国姑娘艾拉花费了三天时间,精心织出一块巴掌大的“牡丹纹”缂丝,作为给伦敦妈妈的特别礼物。她深感,“缂丝是‘织出来的画’,每一根线都需精准对准图案。”这种亲手触摸、亲手制作的体验,让她深刻感受到中国丝绸的珍贵之处在于其中蕴含的时间与匠心。

非遗传承人们也积极适应这种“沉浸式互动”。西安皮影戏传承人薛宏权巧妙地将传统皮影戏中的“三国人物”改编为外国游客更为熟悉的“孙悟空大战奥特曼”,并教授大家用手机灯光作为光源,在客栈的白墙上演绎“迷你皮影戏”。他感慨道:“让外国人亲手体验一次,比单纯讲述其‘历史悠久’更有说服力。”事实上,这种亲手制作的体验已经超越了文化的界限,成为了连接不同国家、不同文化背景人们的桥梁。

► 文化体验的离别回馈

在离开中国前,索菲亚选购了一套苏州的迷你皮影工具,其中包含她亲手雕刻的“兔子”和“嫦娥”形象。她满怀期待地表示:“回到米兰后,我要教邻居的孩子们演绎《嫦娥奔月》的故事,让他们了解中国月亮上的仙子是如何舞动的。”同样,卡米拉也将一件粤剧戏服带回了巴西,她计划在狂欢节时穿着它跳桑巴舞,展示中国戏曲的“华丽”之美。

这些充满体温的文化体验,正在逐步改变世界对中国的认知。在社交媒体上,外国游客们分享的不仅仅是长城、故宫的壮丽景色,还有他们亲手制作的面人、书写的毛笔字以及沾满陶泥的围裙。有游客感慨道:“中国不仅仅是一本厚重的历史书籍,更是一本可以亲手触摸、感受的生活实录。”

当索菲亚的“兔子面人”在米兰的阳光下熠熠生辉,当卡米拉的粤剧水袖在里约热内卢的街头飘舞,这些文化的共鸣已然超越了语言的界限。或许,这正是沉浸式体验所带来的魅力——它让远方不再只是地图上的一个坐标,而是充满了指尖的温度、舌尖的美味、耳边的故事,是那些“我亲自体验过、感受过,因此我深信不疑”的难忘回忆。

网址:沉浸式体验引领非遗文化热潮:外国游客的新选择与文化共鸣 https://klqsh.com/news/view/98082

相关内容

北京民族文化周打造沉浸式文化体验 解锁“文旅+国潮”N种方式沉浸式体验传统文化魅力 共赴一场端午奇妙之旅

苗王城:非遗文化与游客体验的完美结合

华清宫:沉浸式体验“非遗” 寻迹文旅新潮流

非遗剧游:让文化遗产在沉浸式体验中“活”起来

文创市集让居民沉浸式体验非遗魅力

(文化中国行)成都:“艺术游园会”闹新春 市民大赞“非遗潮年”

国潮文化节落地北京模式口历史文化街区

“沉浸式”让传统文化浸润人心

春“艺”盎然 海外民众沉浸体验中国传统文化