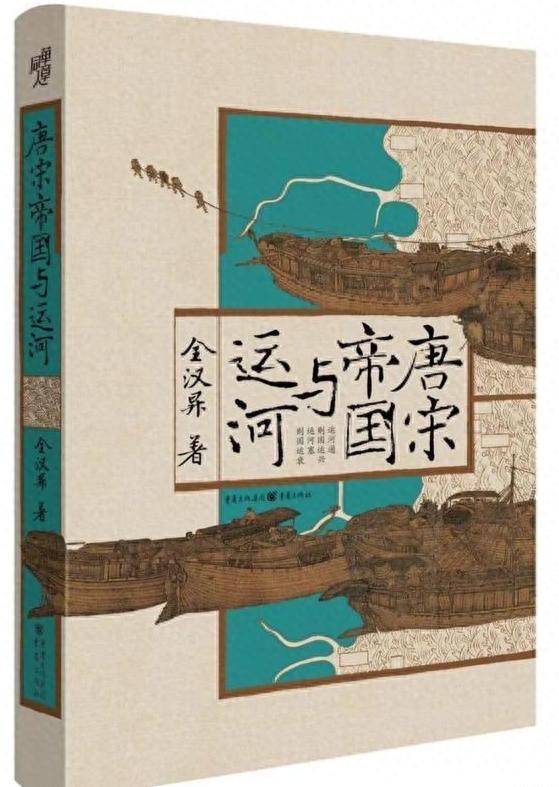

1944年,《唐宋帝国与运河》一书出版,学界惊呼“千古不刊之作”。该书以讨论大运河在唐宋时期的漕运为主线,被视为运河古代经济史的代表作。作者全汉昇穿透金戈铁马的表象,直指帝国兴衰的底层逻辑:唐宋的兴衰历程不仅是军事与政治的博弈,更深层的原因则隐藏在运河的通塞之中。

在中国大运河被列入世界文化遗产名录的今天,《唐宋帝国与运河》重新出版之际,再读这部运河史研究的奠基之作,可在字里行间感受中国历史的温度。

李庄灯火:汴渠停则长安饥

1943年的四川李庄,长江水汽浸透了张氏宗祠的砖墙,中央研究院史语所蜗居于此。然而李庄的生存近乎悲壮:梁思成脊椎病发作时用花瓶支着下巴画图,董作宾在漏雨的厢房拼接甲骨,全汉昇的“战场”是祠堂角落的八仙桌,油灯在泛黄的《旧唐书》上投下摇晃的光圈。

全汉昇早年在北京大学求学时期就是《食货半月刊》的重要作者,以发表宋代经济活动研究的文章而崭露头角,《中国行会制度史》的专著被“食货学派”的创始人陶希圣推荐出版。此后他的一生都游走于从中古到明清、近现代的中国经济史研究领域。

此时,日军的轰炸机在重庆上空嘶鸣。正如学者王汎森在《李庄记忆》一书中写道:“在张氏祠堂的飞蛾扑舞的灯下,全先生用朱笔在漕运数据旁批注:‘汴河岁额六百万石,当禁军七十日粮’——他算的是唐代的账,想的或是今日的粮荒。”

一套从南京火场抢出的《宋会要辑稿》,书页焦边卷曲如凋敝的国土。为防手稿霉变,全汉昇用石灰罐充当防潮箱;油灯芯是用棉线浸菜油搓成,飘摇如乱世中的文明星火。

尽管条件十分艰苦,但全汉昇的考证依然细致认真。他比较汴河(每石米运费40文)与汉水绕道(240文)的差价,暗喻战时驿运的困局;梳理北宋350万贯籴本平抑粮价的机制,在笔记写下“可参酌统购统销”;统计唐代运河年运量峰值400万石,恰似1943年“川粮济陕”的生死线。最震撼的发现藏在《册府元龟》某页:安史之乱中运河阻断三年,关中米价飙涨百倍。他在手稿边缘潦草记下:“汴渠停则长安饥,今宜昌陷而陪都危乎?”——此刻宜昌沦陷已三年,长江命脉岌岌可危。

在敌机轰鸣的深夜,史语所同仁常围灯夜话。傅斯年拍案高呼:“运河是唐宋的输血管,我们今日的血管在哪?”梁思成指着《运河闸坝图》说:“全兄测的是制度结构的承重力。”这些碰撞催生了石破天惊的论断:运河的畅通与滞塞,实乃国运盛衰之枢机。

全汉昇在这种气氛中,着手写下一部政治演生史,体现了他对古代中国大一统命运共同体的终极关怀。他以人类生产对于水利的依赖开始回溯中国运河历史,将大运河的形成归结为中古时期大一统帝国出现的必然结果。与中国历史在上古时期的秦汉帝国出现第一次大一统局面的形势不同,400多年后的隋唐和北宋出现的第二次大一统局面,发生了军事政治中心与经济中心南北分离的现象,以沟通南北运输的运河自然应“运”而生。隋代南北运河的开凿对于大一统帝国的意义,在全汉昇笔下,远远超出了隋炀帝游幸娱乐的功能,而是国家兴亡的动脉。

通塞之间:运河脉搏上的帝国心跳

隋炀帝开凿运河的功过,历来聚讼纷纭。全汉昇却穿透历史迷雾,指出一个冰冷现实:运河是帝国生存的必然选择。秦汉时期,经济重心与军事政治重心同处黄河流域。但汉末大乱引发“衣冠南渡”,随着北人南迁与技术进步,江淮流域在六朝三百年间悄然崛起。至隋唐再统华夏时,军事政治中枢因防御突厥、吐蕃的需要固守北方,而“天下赋税,江南居十九”的格局已然形成——帝国躯体首次遭遇“首脑在北,心脏在南”的撕裂危机。

运河正是应对这种撕裂的“外科手术”。全长2700余里的隋唐大运河,以洛阳为中心,北抵涿郡(北京),南达余杭(杭州),将五大水系连成网络。它不仅是运输通道,更是帝国生命系统的物质循环通路。当这条“人工动脉”畅通时,南方的稻米、江淮的绢帛、岭南的犀象便能源源北上,供养关中数十万军队与官僚系统。

开元二十二年(公元734年)秋,洛阳含嘉仓的粟米堆成山丘。宰相裴耀卿展开运河图,朱笔划过三门峡险滩:“分段转运,河阴为枢!”一场静默的漕运革命就此启动。他在汴河与黄河交汇处设河阴仓,江南漕船至此卸货返航;关中船队则载粮西进,避开三门湍流。效率立竿见影——原本耗时半年的漕运,缩至四十日。

更大的奇观出现在天宝二年(公元743年)。陕州刺史韦坚率纤夫万人,在长安城东开凿广运潭。当三百艘吴楚漕船首抵潭中,玄宗登望春楼凭栏,见甲板上苏州绫罗、会稽铜器、豫章瓷器琳琅满目。潭畔胡商惊叹:“此非漕渠,实乃帝国血脉!”此刻运河年输四百万石米,关中粮价暴跌至斗米十三钱,太仓积粟“陈腐不可食”。杜甫笔下“稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实”的盛景,正是运河畅通的馈赠。

安史之乱爆发后,范阳铁骑踏碎漕运命脉。安庆绪遣大将尹子奇攻陷汴州,运河咽喉被扼成为军阀割据的角斗场,汴州漕卒哗变,“米沉河底”。关中瞬间陷入“宫厨无兼时之食,禁军拔穗充饥”地狱图景。名臣刘晏力挽狂澜:以盐利雇专业漕卒,造“上门填阙船”适应水情,分段武装押运。当江淮米船突破封锁抵达陕州时,德宗狂喜泣告太子:“米已至陕,吾父子得生矣!”

可惜,这只是回光返照。随着藩镇割据深化,运河变成“溃烂的血管”。庞勋乱军占彭城,“漕舟尽沉吕梁洪”。汴渠八十年未大浚,“岸塌如犬牙,舟行似穿冢”。黄巢焚毁漕船千艘,渭桥仓最后一粒米耗尽时,僖宗正啃食榆树皮。咸通十二年(公元871年),诗人皮日休过汴河悲吟:“应是天教开汴水,一千余里地无山”。他不知道,这条曾托起盛世的动脉,此刻已彻底栓塞。

到了北宋,宋太祖赵匡胤登洛阳龙门,远眺山河形胜,群臣请迁都于此,他却指向东方以漕定都:“汴渠岁致六百万斛,此非天命乎?”运河影响了北宋都城的选址,也塑造了宋朝的新格局。由发运司统筹六路漕粮,设真、扬、楚、泗四大转般仓,采用“籴本制”调剂丰歉,以盐利补贴运输。这样增加运河年运量的同时又节省了运费成本。

因而在元丰年间的汴河上,人们常常可以看到这样的奇观:六千艘漕船首尾相衔如巨龙,每船载米四百石,年往返四次。张择端在《清明上河图》虹桥下描绘的漕船争渡场景,正是这条“建国之本”的毛细血管造影。

北宋末期蔡京为聚敛财赋,将350万贯籴本挪作羡余;改“转般法”为“直达法”,漕运效率崩坏。更致命的是“花石纲”横行河道,十船九空运太湖石。当汴京被围时运河溃堤,金兵铁蹄踏破的不仅是城门,也是早已枯竭的经济命脉。宋室南迁后,运河虽残存江南段支撑半壁江山,但南北血脉断绝,终难敌蒙元铁骑的侵袭。

在全汉昇的文字间穿梭,仿佛看到一条流淌千年的古老水道,瞬间化为帝国兴衰的血脉图谱。这本书以史料为针、逻辑为线,在运河的波光中,缝合起唐宋帝国六百年跌宕起伏的隐秘逻辑——王朝的荣枯,竟深系于一条人工水道的通塞之间。

全汉昇以运河为棱镜,折射出国家治理的核心命题:水运与国运之间如何互动?

当然,“水运”概念指向的范围十分广泛,它纵横交错、高低起伏、通江达海,涵盖农业经济、商业贸易、交通运输、军事战略与治国理念,是联结国运的纽带。而今,各种类型的水电工程,恰似当代“运河”。《清明上河图》虹桥下的漕船,载着每石40文运费的江南稻米;今日特高压电网输送着源源不断的西部绿电。这恰是运河精神的经济重生:以流动效率创造繁荣,护能源命脉以昌国运。

(大众新闻记者 卢昱 实习生 董诗妮)