一场布局,半出好戏——从编剧理论角度探讨KPTS的问题

戏剧作品常常探讨社会问题 #生活乐趣# #生活质量# #文化生活# #音乐戏剧#

【阅读提示:理性分析,涉及大量剧透,打五星四星者勿进。

以及特别鸣谢:南半球老太太提供国际象棋理论支持】

2022年4月,由爱奇艺海外剧场出品的泰国同性电视连续剧《Kinn Porsche The Series》(中文译名“黑帮少爷爱上我”,以下简称“黑帮”)上线,凭借致敬王家卫的复古港风视觉效果及大尺度的先导概念宣传,引发了各社交平台用户的关注。

尽管观影人数、点评人数不及其他热门泰国同性电视剧,但告别了“校园过家家”式的单纯剧情,以“成年人势均力敌的爱情”和“90年代港式枪战”为卖点的《黑帮》还是依仗电影质感、演员表现和前半部分的工整剧情,得到了不少肯定。

之所以是前半部分,自然是因为《黑帮》最终没能躲过泰国电视剧高开低走、狗血大杂烩的弊病,其后半段存在诸多问题:剧情不讲道理的急转直下,细节缺失较多甚至影响到主线剧情及角色人设崩坏严重……

因此对笔者而言,《黑帮》只能算半出好戏。

不提剧作前期经历的资金链断裂、公司组建等困难,以及其他观众已着重夸过的舞美、灯光、细节展示、升华式改编等优点,让我们在编剧理论的基础上,来试着分析一下这“半出好戏”的问题出在哪里。

本文讨论范围仅限于已完成的影视剧本身,不考虑原作小说如何改编的问题,不对演员做任何演技评价。

一、关于故事

银幕剧作教学大师罗伯特·麦基认为,“有好故事就可能有一部好影片,如果故事不能成立,那么影片必将是灾难。”【《故事——材质、结构、风格和银幕剧作原理》(以下简称“故事”),中国电影出版社,2001年8月第一版,P23】

在影视类型及其播出平台多样化的今天,好故事的重要性显然不再局限于荧幕,而是扩散到电视及各类流媒体平台,作品的高产向观众提供了更多元的选择,同时也为观众积累了丰富的阅片经验。相应地,被各平台丰富产出调教出来的观众也不断地在阅览基础上,越来越知道一个“好故事”应该是怎样的。

不是所有观众都能像剧作家那样熟知理论知识,但他们依然能在丰富的观影经验指导下,通过情节编排是否恰当、人物塑造是否丰满立体,以及剧情发展是否合乎逻辑等方面来判断一个故事的好坏。

正如麦基所说,“一个故事只不过是一个巨大的主事件”【《故事》,中国电影出版社,2001年8月第一版,P49】,这个主事件的构建不是靠别的,而正是通过场景与场景的衔接,幕与幕的递进,将情节起承转合、人物欲望实现融入其中,从而体现出合乎故事发生背景、人物行为动机和情节发展的逻辑性。

在此基础上,即便《黑帮》为我们呈现了很多的经典桥段:第一集开头镜像反打的泰意黑帮谈判场景,第四集结尾美轮美奂的KP初试云雨,以及第六集令观众一再回味的森林解手铐情节……也无法掩盖其剧本存在的重大缺陷。

接下来,笔者将以编剧理论为基础,从情节逻辑、人物塑造和细节处理三个方面对上述问题进行探讨。

二、江先生毫无章法的棋局

《黑帮》以“Kinn Porsche The Series”为名,显然主情节应为——主人公Porsche与Kinn通过打破各自的壁垒,相爱相知,继而携手面对人生重大变故的爱情故事。其中,主角Porsche的父母死亡之谜正是两人需面对的最终关卡。而这个关卡并非突然出现,而是通过展示江先生试图对帮派整顿以最终集权的棋局——这一次情节而实现的。

根据麦基的观点,“次情节较之主情节,所获的强调要少,占据的银幕时间也要短,但是,常常正是次情节的创造,把一部有问题的剧本提升为一部值得拍摄的电影。”

如果没有了江先生的棋局,那么《黑帮》不过是把发生在校园里的爱情换了一个地方展开。江先生的棋局给KP二人的爱情之路注入了更多纠葛和调剂,使得两个主人公的角色更加丰满,也让故事的类型呈现出爱情和权利斗争的相辅相成的层次感。

对弈作为受众多影视剧青睐的、具象化运筹演谋的形式之一,往往暗含着排兵布阵之意——不论是国际象棋还是围棋。而就其表现形式来看,棋局所隐喻的,不仅仅是双方的博弈,更是对弈者的先验判断和心性的洞察。

同类型以棋局寓谋略的佳作不胜枚举,围棋如《天龙八部》中的“珍珑棋局”,虚竹以退为进“自添满”,换以置之死地而后生,为入主灵鹫宫打开了机会大门,从此走向了人生转折点;国际象棋如《哈利波特与魔法石》《X战警》中的险胜,前者阻拦了伏地魔的攻击,后者使万磁王被X教授执白子将杀,计划落空。

那么本家的实际掌权者——江先生的棋局是怎样的呢?

它的出现伴随着江先生的运筹帷幄,直至结尾处江先生自言自语道,“只有胜利者才能书写历史”,其计谋的全貌才得以被观众窥见。

第一集结尾,江先生要求Kinn将救其性命Porsche纳入麾下后,和保镖昌叔展开对弈,排列好的棋盘中唯独缺他手中那枚黑后,随后,江先生落子,“终于,棋子都到了,开始吧。”

这意味着江先生早就计划好要将Porsche作为棋子来使用。

此时观众的胃口被吊了起来,棋局作为一个伏笔被埋进了他们心中:如果这一切都是江先生设定的棋局,那么剧情将会有怎样的发展?

“伏笔必须小心谨慎地处理。必须埋下这样的伏笔:当观众第一次看到他们时,它们具有一种意义,但随着观众对影片的深入理解,它们却被赋予了第二层更加重要的意义。”【《故事》,中国电影出版社,2001年8月第一版,P279】

令人失望的是,这盘棋局并没有做到如麦基所说的那样谨慎,它从第一集被埋下,经过中间十集Kim几乎没有进展的调查,直到十二集才又重新浮现在观众眼前,以至于大多数观众都认为第十三、十四集的剧情仿佛猛然加速的过山车,来得太陡,毫无逻辑可言。

让我们把视线放回到棋局上。

在国际象棋中,有一种特殊走法叫兵升变,意即,本方任何一个兵直进达到对方底线时,可升变为除"王"和"兵"以外的任何一种棋子,可升变为"后"、"车"、"马"、"象",不能不变。

从故事结尾Porsche顺理成章成为分家老大的结果来看,江先生想要的结果显而易见——诱使Porsche这个“兵”直抵自己腹地,升变为“后”,用以替换弟弟甘先生,从而实现江先生集权掌控整个帮派的目的。

对于棋子Porsche来说,此时楠蓬(Porsche母亲)因失忆对真相闭口不谈;Porsche新官上任根基不稳,又碍于母亲和爱人Kinn而投鼠忌器,即便不愿意也只能服从这个安排。

从江先生说服Kinn把Porsche招来做保镖,知道Porsche逃跑又要求保镖一定安全带回人,诈死引诱分家篡权和最终毫不留情射杀甘先生等种种行为,不难看出江先生这盘棋的目的正是要把动摇帮派根基的分家老大斩草除根,换上自己可控的人选。

关于逻辑,麦基提醒创作者:“在故事讲述过程中,逻辑是一种可回溯前文去寻找的东西。"【《故事》,中国电影出版社,2001年8月第一版,P282】,显然,《黑帮》的主创没有注意到这点,才导致了江先生这盘棋局毫无章法的结果。

1.“下棋”的时机巧合大于筹谋

故事的开端是被追杀的Kinn和酒保Porsche在酒吧后巷相遇。但问题是,它是偶然还是江先生蓄意为之?如果说江先生熟知儿子行事作风才派Kinn去和意大利黑帮谈判的,那么安排好逃跑路线让KP二人必须相遇也不是不可能。

但问题就出在,他无法预设Porsche的行动轨迹。这一切若非江先生精心筹谋,那么整个棋局就建立在随机的概率之上,它不是必然会发生的,比如Porsche就是袖手旁观,或者追踪的人收买了他,那么故事就会戛然而止,江先生的胸有成竹便不再成立。

2.前后打法存在矛盾

KP的爱情应该是偶然的,不在江先生的计划之内,因此Kinn逃出森林后,江先生曾以“苹果甜甜的汁液让刀子生锈了”为由警告过Kinn和Porsche保持距离。

以江先生的老谋深算,面对棋局走势的变化自然是随机应对——KP走到一起只会让他的计划多一重保障,而不会是阻碍。如果KP在一起,那么除了楠蓬,他又多了一个Kinn作为制衡Porsche的砝码,使其必须接受他的安排。

感人的是,在第十一集时,江先生的智商终于再次上线,在儿子开会公然承认喜欢保镖后,决定让Porsche以男朋友身份呆在本家,并带着弟弟一起住进来。为后期“兵升变”的计划奠定基础。

当然,同样的问题还出现在Porsche第一次质问江先生真相后、将信将疑期间,江要求Kinn带Porsche出去玩,以此中断Porsche的调查的行为。一个打定主意要让棋子触碰自己底线的人,怎么会刻意支开对方呢?显然和他下棋的初衷不符。

这里不得不提到,在重温第一集时,笔者发现江先生将黑后落在了白格,而根据国际象棋——开局时棋手的棋盘右下角必须为白格。白棋皇后置于白格;黑棋皇后置于黑格——的规则,导演组这一失误便成了本剧一个巧合性的隐喻:关于江先生棋局的安排,是一场逻辑倒错的失误。

三、结构与人物关系失衡导致的人设割裂

亚里士多德认为,故事/结构是第一位的,人物是第二位的,他的观点此前一直被奉为金科玉律。而到了十九世纪,许多人则认为结构仅仅是一个为展示人性而设计的器皿,读者想要的是令人痴迷的、复杂的人物形象。

而在文学形式多样化的今天——在麦基看来——两者之间根本不存在孰重孰轻:“结构和人物是相互连锁的。一个故事的事件结构来自于人物在压力之下所作出的选择和他们采取的行动;而人物在压力之下厕如何行动可以揭示并改变人物真相。”【《故事》,中国电影出版社,2001年8月第一版,P117】

1.人设逻辑与人物弧光的败笔:Kinn&Porsche

毫无疑问,《黑帮》虽然号称双男主,但实际上在重重压力之下,仍保持意志力、自觉的欲望和移情作用,一遍又一遍做出选择的,首先是保镖Porsche,其次才是少爷Kinn。

理由是Porsche的人物弧光相对来说更加完整。经过“进入黑帮体制内-与Kinn发生恋情-破解父母死亡疑团-接受分家家主的任命”的过程,Porsche从一个行事不羁、毫无规矩的调酒师变成了沉稳可靠的领导人,他实现了“要让弟弟过好的生活”的欲望,但不是通过海边开酒吧的方式,而是坐上黑帮分家的头把交椅。

这就是麦基所说的“不但要揭示人物真相,而且还在讲述过程中表现人物本性的发展轨迹或变化,无论是变好还是变坏。”【《故事》,中国电影出版社,2001年8月第一版,P122】即,人物在不断的选择之中,一步步完成了自我的完善或缺失,从而使这个角色更加具有真实感的过程。

那么Porsche这个人物弧光的败笔从何而来呢?

《黑帮》第一集完整地刻画了Porsche身处的环境、面对危机采取的应对方式,以及对待不同人时的态度,使得这个重情义有担当,机智能打又略带些不羁的形象一下就鲜活起来。

随着Porsche不得不进入黑帮的故事情节的展开,Porsche因为爱上Kinn逐步发生了变化,而变化带来的人物割裂感在初恋Tawan重现事件中初露端倪,于剧情最大危机——Porsche寻找父母车祸之谜的事件中达到了顶峰。

暂不提为解开父母死亡谜底而答应将Pete带去见Vegas这一败笔,仅第十集中面对Vegas的态度,就让Porsche的人设开始与之前割裂。

在 Vegas劫狱带走Porsche的场景中,Vegas告诉Porsche,Tawan的目的是让本家和分家反目成仇,随后二人对话如下:

Porsche:“我怎么相信你说的是真的?”

Vegas:“我再坏也不会骗我爱的人,我不会因此伤害他的感情。”

Porsche:“如果我跑了我就成了叛徒了。”

Vegas:“但你不跑就什么都做不了。”

Porsche决心跟着一起跑,此时观众仍未知道他是真想跟Vegas走,还是决定逃出去之后想办法查明真相,毕竟根据前面五集中Kinn和Kim分头的调查结果来看,保镖Porsche作为一个当过兵、做过警察的人应当具备这样的行事逻辑。

这一点在接下来的场景中得到印证:面对赶来阻止的Kinn,Porsche只说了一句“你要相信我”,Kinn犹豫之后还是放他走了。这里已经明确地向观众传递了——Porsche的确对Vegas的行为表示怀疑,所以才故意逃走试图弄清真相——这一信息。

然而在仓库营救弟弟、Vegas彻底暴露狼子野心的重头戏中,他又对Vegas的计划表示震惊,这里的震惊显然是不符合前期他对Vegas种种行为的怀疑的。人物的割裂感由此产生。

同样的割裂感并不仅存于Porsche身上,也体现在同为主角的Kinn的身上。

Tawan作为动摇KP之间信任基石的根本原因,出现的目的有两个,从次情节来讲,是作为本家与分家矛盾进一步激化并摆上台面的催化剂,从主情节KP的爱情线来讲,是进一步反向增强KP之间信任感的助力。

而Kinn面临持枪威胁Porsche的Tawan时是怎么做的呢?

举枪不定,迟迟不肯扣下扳机。不知道编剧是忘了第一集谈判中抬手果决开枪的少爷,还是不忍心让堂堂黑帮少爷背上杀害旧爱的骂名,竟然还很贴心地给Tawan安排了一枚炸弹引爆器。

不论是过往的观影经验还是人生经验都告诉我们,人物总会再次被迫面对他们曾经逃避的场面。而当它再度降临的时候,我们的男主Kinn并没有在对方按下炸弹引爆器之前,即使他有时间。

此时他的选择有两种:

开枪——KP的信任链接进一步强化,Tawan会带着过去感情稚嫩、对信任毫无把握的Kinn一同死去,新的本家接班人会以成熟的形象诞生。

不开枪——KP感情因Tawan出现的裂痕依旧存在,Kinn仍然是一个耽于感情、无法理智处理家族事务的少爷,距离翻手为云覆手为雨的接班人一职,尚有一定的距离。

不幸的是,编剧选择了后者。

于是危机所压迫的对象由Kinn个人转向了在场的所有人。

一个成熟的、可能会在Porsche爱意浸染之中彻底明白信任意义,并能分清感情与事业的新掌舵人,就这样在几颗炸弹中被轰得灰飞烟灭。

2.迷人但不合情理的反派:Vegas

小说家大卫·科比特对反派的定义是——“具有超强的力量能够否定、毁灭、夺去主角想要的东西;目标与主角的目标平等对立,且动机以抗衡主角为前提。”【《把人物写活——小说、影视剧本中人物塑造的原理与技巧》(以下简称“把人物写活”,九州出版社,2020年11月第一版,P271】

Vegas甫一登场,就以对Kinn所在意的Porsche虎视眈眈的形象出现。和看上去傲慢骄矜的Kinn的不同,这位分家少爷讲话温柔,谦和有礼,体贴地照顾保镖的感受,和主角Kinn形成强烈对比。

从珠宝拍卖会给Porsche下药开始,这个人物逐渐被揭示出反派的本质:审问手段毒辣阴鸷,暗中勾结意大利反手杀人灭脏,诱骗Tawan为自己所用探取本家秘密……直到在仓库向Porsche坦诚自己对本家的恨意时,Vegas才彻底暴露了他与主角之一Kinn抗衡的目标:摧毁本家,夺取黑帮大权。

作家大卫·科比特认为,“主角的人设是通过他所克服的困难来树立的,因此一个矛盾的、易变的、扁平的或不可信的对手只会使主角取得的成功太过于廉价。”【《把人物写活》,九州出版社,2020年11月第一版,P272】

所以Vegas被众多观众称为迷人的反派,不仅仅是因为他具有超越主角所思所想的能力,还因为他有着实现欲望、充分且强烈的动机——自小被父亲拿来和Kinn相比,暴力恐怖的环境使他对Kinn的妒忌、对本家的怨恨更加深刻。

他努力争取父亲的注视时所流露出来的脆弱,正是激起观众产生对其又爱又恨的共情感的绝佳武器。

尽管反派拥有了一切迷人元素,仍旧抵不住信仰崩塌——父亲死亡——那一刻所凸显出的人设矛盾。

一个渴求关注、竭力证明自己、且以父亲的目光为导向的儿子,既想得到父亲的认可,又迫切想要打破父亲固有偏见,那么他对父亲的感情应该是复杂且充满矛盾的,这点从他之前对Pete所陈述的内容中可窥见一二。

然而我们这位迷人的反派做了什么?

呆滞地在父亲余温未散的躯体面前跪下,几欲落泪,然后抬手举枪向杀父仇人,却又半天扣不下扳机。

这还是那个变态又狠毒的Vegas吗?

父亲死了,于理,压在心上的大山突然消失,他应该是轻松的,于情,和大山一同消失的是和他有着血缘关系的父亲,他又该是沉重的;一直对自己施以暴力教育的父亲终于死了,他有理由开心地大声笑出来,但那也意味着他想获得对方认可的所有努力都将变成泡影、成为虚妄,他或许又该放肆地哭一哭……

不管是笑还是哭,还是又笑又哭,在这一场景中,Vegas作为这样一个复杂的反派人物,非但没有体现出角色本身内心的矛盾冲突,也无法令观众共情,甚至让人产生“仅仅是这样?”的疑惑,无疑是失败的。

如麦基所说,“人物的功能是给故事带来人物塑造中令人信服地实施选择所必须的素质。简言之:一个人物必须可信……每一个人物都必须给故事带来适当的素质组合,以令观众相信,这个人物能够做到,而且将会去做他所做的事情。”

所谓的“必须可信”,就是人物的行为逻辑与人物性格相符。

有情有义的Porsche既然知道Vegas是有问题的,自然会选择小心提防,更不会用Pete去换自己家人的秘密;Kinn会为了家族事业被亏空、当机立断拔枪相向利益对手,亦能毫不犹豫对失信于自己的人斩草除根;Vegas既怀着对父亲又爱又恨的情绪成长为一个反派,那么面对父亲死亡的事实,情绪层次应该更加复杂,而不是简单的哭泣和自杀……

人物塑造的前后不一甚至矛盾,是使《黑帮》在其“剧情”的标签下看起来显得格格不入的重要原因之一。

四、要素过多导致的细节处理不足

影视剧和小说的最大不同点在于,小说作者能够躲在旁观的角落里娓娓道来故事的进展,在不经意的视角转换间将人物心理动态展现给读者;影视作品则只以镜头语言展现人物的行为,观众需要通过画面上呈现的信息进行组合判断,了解人物和故事的发展。

仅次于情节逻辑倒错和人物塑造问题的严重性,《黑帮》还有一个重大问题在于:无法平衡创作者旺盛的产出欲和细节处理不足之间的关系。前者容易使剧作类型在观影过程中被模糊,后者则会使编剧陷入失去观众信任的危机。

1.要素过多导致剧集类型不明显

尽管《黑帮》剧集的讨论小组中,观众们时常以“有谁还不知道我们黑帮是喜剧?”作为调侃,但纵观整部剧的基调,《黑帮》更多的应该是偏向剧情,而非喜剧,更非恐怖。

所谓“基调”,“是在影片的文本——光和颜色的质量、动作和剪辑的速度、演员配置、对白风格、制作设计和音乐——中创造出来的这一切文本特性的总和,……一般而言,基调就像伏笔一样,也是一种预示形式,准备或构建观众预期的方式。”【《故事》,中国电影出版社,2001年8月第一版,P286】

如果说喜剧是由于角色本身进入一个陌生环境会引发的一系列反差效果(如第二集Porsche闯祸),或者是个别角色自带的喜剧属性(天坤的疯),那么当带着看爱情、枪战、权力纷争的观众怀着预期点开《黑帮》的时候,一定没有想到自己还有可能在一部黑帮剧集中不慎落入恐怖片的陷阱。

关于Tawan的重现,通过KP约会后、Porsche休息时拍照和最后在寺庙出现的三个片段层层递进,完全足以使观众意识到前男友死亡的秘密即将揭晓。而不是一定要通过保镖集体观看恐怖片、刻意酝酿阴森氛围的方式来画蛇添足。

如此一来,恐怖的片段并没有起到调节剧情节奏的作用,在情节中显得拖沓不说,也造成了失去一批对恐怖片敬而远之的观众的后果,可以说是得不偿失。

毕竟不是非要在其中展现其高超的恐怖片技艺,才能体现出擅长拍摄恐怖片的导演那卓越的执导水平,不是吗?

2.细节处理不足

实时追剧的过程中,《黑帮》每更新一集,都有观众讨论、分析剧情,试图通过剧中展示的细节,以挖掘更多可能隐含的剧情线索。但这热情随着剧情逐渐推向高潮而最终来到结局时变成了对编剧不满的大爆发。

一种是铺垫的细节缺少回应。

第一集追杀Kinn的人是谁?Kim追查Porsche父母车祸的动机是什么?第三集的合伙人究竟出卖了Kinn的什么秘密、向谁出卖的?第五集Kim在老爷书房里翻出来的大小红手印又是谁的?……都如石沉大海,毫无回应,连一个交代的镜头也没有。

这一行为带来的后果就是:充分唤起了观众的阅读期待,却承接不了相应的观众情绪落点,悬而未决的问题在前面越是吸引观众的窥探欲,最后没有给出回应的剧情就越显得虎头蛇尾。

另一种则是细节过于牵强。

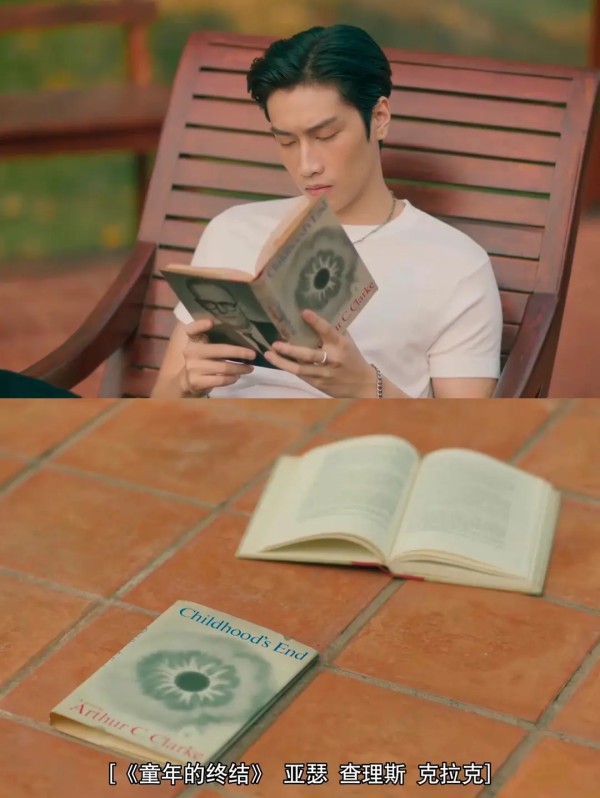

不提Kim提前准备好的、比刑侦科警察还专业、实际上也没什么X用的人物关系版图,仅就第十一集中,Vegas在遭遇父亲掌掴之前手中所拿的《童年的终结》一书来说,不知主创选择这本书放在Vegas手上是出于什么目的,但根据后续他和父亲的争执,笔者以为,主创只是想借用书名以影射分家父子的关系。

然而这点却比剧情本身的狗血程度更离谱,因为即便是想以书喻剧情,主创也显然是功课做得不足——他们忽略了书的内容。书籍若要成为影片中合理的细节,应该是从内容到名字都切题,否则只会显出创作者的无知与莽撞。

影视作品中展现主角在读书籍的不在少数,如《致命ID》的雨夜一幕,其中某个人格形象便手拿《存在与虚无》,意在向观众传达众多人物存在的真实性,从内容和书名都将影片主题恰如其分地拔擢到了哲学层面;《汉尼拔》中莱克特教授喜欢看《时间简史》,因为童年深受心理创伤的他,还寄希望于通过对空间和时间理论的了解,试图复活被纳粹份子狠心杀害的妹妹美莎。

而在《黑帮》中,从Vegas一心想获得父亲承认的人设来看,他更看重实际到手的权力,可以说是以父亲需求为主导而行动的人,与关注“外星人的目的何在?人类这一物种是否已经走到尽头?”这一人类与外星文明终极问题的形象相去甚远,因此,这里细节与剧情呼应的手法虽称不上拙劣,但也属实显得低级了。

五、结语

相较于目前已播的、大部分以社会为背景的泰国同性电视剧,《黑帮》有其明显的优势:恰到好处的配乐,演员贡献的超出预期的演技,精致的构图和不少精彩的蒙太奇,好看的打戏与枪战,以及起承转合、双向奔赴的爱情……这是《黑帮》一剧关注度飙升的关键。

而在泰国同性电视剧“内卷”愈发严重的今天,男菩萨们争相下海露肉,大尺度的亲热戏已经无法满足观众们日渐增长的观影需求。

即便《黑帮》靠着“成年人势均力敌的爱情”一度成为热搜和趋势上的常客,但也不能忽视它作为一部完整作品,确实存在着情节不合理、人物割裂和细节处理不当等硬伤。

观众所期待的,是当同性的爱情故事离开单纯的工程学院,走向社会不同阶层后,面对灯红酒绿和等级不同的现实时,会有什么新的不同的情节架构和人物成长,而不是新瓶装旧酒。

在此基础上,故事才是最能吸引人的地方,如若故事结构做不到精益求精,起码要做到全须全尾。否则,等到泰腐的海浪褪去,留在这片海上的哥哥们,只能比一比谁的剧烂,谁的演技更拉垮罢了。

网址:一场布局,半出好戏——从编剧理论角度探讨KPTS的问题 https://klqsh.com/news/view/108458

相关内容

一场布局,半出好戏——从编剧理论角度探讨KPTS的问题文学作品改编影视剧——好书打底 好剧出圈

这份来自大世界的年度小剧场戏剧榜单,可以当作观剧指南

创新改编张艺谋同名电影 故事舞剧《满江红》用身体演绎心理大戏

从心理学的角度看《心灵奇旅》

85 多个有趣的在线讨论话题

从成长xiao说角度解读《追风筝的人》开题报告.docx

撕碎投资骗局遮羞布,电影《猎金游戏》看透投资真相

音乐剧《无法访问》:刺破网暴现象,直面社会话题

范丞丞“出戏”惹争议 演技是打破偏见的最好“武器”丨文艺评论