探究四季划分与节气知识

四季妆容的修容要与季节气温相协调,夏季轻扫,冬季加重阴影部分。 #生活技巧# #化妆打扮技巧# #四季妆容变化#

一年四季的划分,对我们来说并不陌生,但你是否真正了解其背后的标准呢?春夏秋冬,这四个季节的更替,不仅是我们生活的自然节奏,更蕴含着深厚的天文与气候知识。接下来,我们将深入探讨五种不同的四季划分方法,带你领略季节变换的奥秘。

1. 天文法

以春分、夏至、秋分、冬至这四个重要的天文节点来划分四季。春分和秋分时,昼夜几乎等长,标志着春季和秋季的开始;而夏至和冬至则分别代表着夏季和冬季的极致。

2. 节气法

以立春、立夏、立秋、立冬这四个节气作为季节的起点。这些节气不仅反映了自然界的变化,也与农事活动紧密相关。

3. 农历法

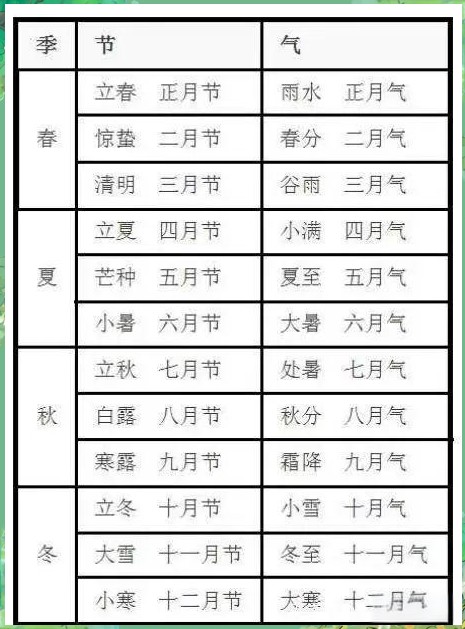

按照农历的月份来划分季节。正月至三月为春季,四月至六月为夏季,七月至九月为秋季,十月至十二月为冬季。这种划分方法与农历的月相变化密切相关。

4. 阳历法

以阳历的月份来划分四季。3、4、5月为春季,6、7、8月为夏季,9、10、11月为秋季,12、1、2月为冬季。这种划分方法更加注重季节的气温变化。

5. 气温法

通过连续5天的日平均气温变化来划分季节。当气温稳定上升到10摄氏度以上时,标志着春季的开始;夏季则以22摄氏度为起点;秋季开始时气温下降至22摄氏度;而当气温降至10摄氏度以下时,冬季便悄然来临。这种划分方法更加科学和精确,能够准确反映气温的变化趋势。

接下来,我们将深入了解春夏秋冬各季节的特点及其对人类生活的影响。

6. 春天

随着天气逐渐变暖,万物开始复苏,这个季节以多雨为特点。

7. 夏天

天气变得异常炎热,树木在这个季节里生长最为旺盛,伴随着阵阵蝉鸣。

8. 秋天

空气清新,树叶由绿变黄,随着深秋的来临,树叶纷纷扬扬地飘落。

9. 冬天

白天时间缩短,夜晚时间延长,这个季节主要以降雪为主,降雨较少。

地球在绕太阳公转的过程中,其轨道呈椭圆形,且与自转轴存在一定的夹角。由于地球在公转轨道上的位置不断变化,各地区所接受的太阳光照和热量也随之改变,从而形成了四季的更替和冷热差异。这种季节变化不仅表现为温度的周期性波动,还体现在昼夜长短和太阳高度的规律性变化上。需要注意的是,南北半球的季节变化是相反的,北半球进入夏季时,南半球则是冬季;同时,随着季节的更替,昼夜长短和正午太阳高度也在不断变化,这些因素共同影响了地球上的气候和温度。

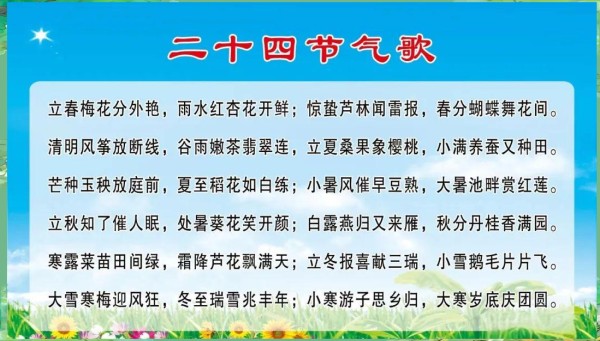

二十四节气,这一传统民俗概念,凝聚了古代人民的智慧,成为民间农事活动的指南。它不仅是一种时间体系,更体现了人与自然的和谐共生。

二十四节气,这一古老的时间体系,不仅反映了季节的更替,还细致地描绘了各地气候的独特性。立春、立夏、立秋、立冬这四个节气,标志着四季的开始,而春分、秋分、夏至、冬至则从天文角度划分了季节的转折点。然而,由于中国地域辽阔,气候差异显著,各地的四季开始与持续时间并不统一。例如,黑龙江省瑷珲以北和青藏高原的高寒地带,夏季并不明显;而华南福州以南,冬季则几乎缺席。云贵等高原地区,冬季短暂而夏季缺乏,昆明更是被誉为“四季如春”。因此,“四立”虽以天文为依据,却难以覆盖全国各地的实际情况。

此外,小暑、大暑、处暑、小寒、大寒等节气,反映了气温的变化,标示了一年中的寒热程度;而雨水、谷雨、小雪、大雪则揭示了降雨和降雪的时间与强度。白露、寒露、霜降这三个节气,表面上是描绘水汽的凝结与凝华现象,实质上却深刻反映了气温的下降过程与程度。从农业生产的角度看,这些节气的热量意义远大于其水分意义,它们以生动具体的方式,影响着人们的农事活动。

另外,小满和芒种反映了作物的成熟与收成,而惊蛰和清明则揭示了自然物候的变化。尤其是惊蛰节气,它以初雷唤醒地下蛰虫的方式,向大地万物宣告春天的到来。这些节气不仅是一种时间标记,更承载了古代人民的智慧与对自然的敬畏。

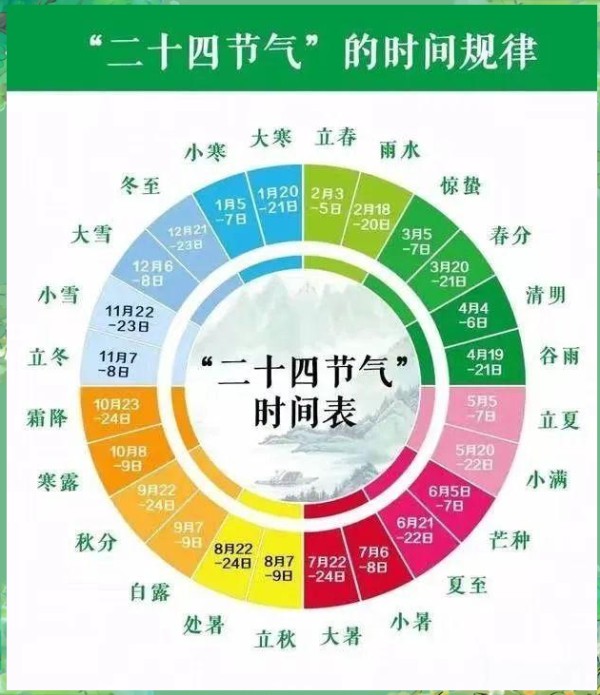

从二十四节气的命名中,我们可以洞察到节气的划分充分融合了季节、气候、物候等多方面的自然变化。这些节气不仅体现了太阳的周年视运动,更在公历中形成了相对固定的日期,上半年多集中在6日和21日,下半年则以8日和23日为主,且前后变动范围不超过1—2天。

二十四节气与农事活动紧密相连。这一独特的历法创造,融合了天文、物候与农业气象的丰富经验,源自古代的生产实践。从春秋时期起步,历经汉朝的逐步完善,最终形成了如今这一完整且规律的体系。它不仅与近代天文学的历法计算相契合,更在阳历推算中展现出极强的规律性,易于记忆。

在节气的顺序中,双日为节气,单日为中气,统称为节气。农村地区多采用阴历来推算,而城镇则普遍使用阳历。这些节气深刻反映了黄河流域的自然季节特征,同时也因地理位置的不同而呈现出各自的特色。因此,在农业生产中,结合节气的变化来制定合理的工作计划至关重要。

以立春为例,它象征着春季的开始,气温逐渐回升。而到了雨水时节,降雪停止,雨量逐渐增加,这时农业生产上需要指导农户抓好小春作物的田间管理。惊蛰时,雷鸣声起,冬眠动物开始苏醒,树木生根发芽,为林果嫁接提供了最佳时机。随着春分的到来,太阳直射赤道,白天黑夜平分,是温暖的春季。此时,应着重抓好小春作物的中后期田间管理,同时筹备农用物资,为春耕备耕做好准备。

到了清明节,草木萌发,万物复苏。而谷雨则意味着雨量显著增加,适宜谷物生长。此时应指导农户进行水稻育秧和早播玉米的工作。同时,也要密切关注天气变化,因为“大旱不过五月十三”的农谚预示着旱情可能影响农作物生长。

立夏标志着夏季的开始,气温显著升高。小满时节,小麦等夏收作物籽粒饱满成熟。此时农户需忙于收割小春农作物并播种大春作物。而到了大暑时节,一年中最炎热的时期即将到来,农业生产也进入了最为繁忙的阶段。

芒种时节,大约在6月6日左右,是夏熟夏播作物忙碌收种的季节。紧接着是夏至,大约在6月21日,标志着炎炎夏日正式来临,太阳直射北回归线,我国迎来白天最长、黑夜最短的日子。小暑则在7月6日左右,此时天气愈发炎热,暑气蒸腾。大暑则更甚,大约在7月23日,是全年最热的时期。在此期间,农业生产上应着重指导农户抓好大春作物的中耕除草、田间肥水管理,以及病虫害的预防与防治。

立秋降临,大约在8月6日,秋季伊始,气温逐渐下降。随后是处暑,意味炎炎夏日即将过去。白露时节,大约在9月6日,天气转凉,夜晚空气中的水汽在作物叶面上凝成露珠。此时,农户需在抓好大春作物田间管理的同时,做好晚秋作物的播种工作。

秋分大约在9月23日,太阳直射赤道,昼夜平分。寒露和霜降则分别在10月6日和10月23日左右,气温逐渐降低,大春作物开始收割。此时,应指导农户适时收割并耕翻农田,播种小春作物。

立冬至大寒则标志着冬季的来临。立冬在11月6日左右,小雪、大雪、冬至、小寒和大寒等节气则依次相隔约半个月。在此期间,农业生产上应加强小春作物的中耕肥水管理,做好防冻工作,同时屯集农家肥,为来年的农业生产做好准备。

四季轮回,春华秋实。节气与季节的更替,为农事活动提供了宝贵的时间指南。在漫长的农耕岁月里,农民们深刻把握气候节令的变迁,从而精心规划每一茬农作物的种植与收获。

举报/反馈

网址:探究四季划分与节气知识 https://klqsh.com/news/view/123555

相关内容

季节知识了解二十四节气:揭示季节变迁的奥秘

一年四季二十四节气

5分钟,带你了解关于季节的小知识

古津博谈二十四节气·青春四季‖惊蛰:从传统渔业到现代养殖 解锁水生命密码

季节性事故预防知识讲座.pptx

春季养生保健小知识 春季养生知识有哪些

季节性安全基础知识.ppt

季节性流感防治知识

二十四节气:让生活充满浪漫与节日气息