《幸福的悖论》- 罗伯特·赖特:揭示幸福与痛苦、欲望与满足之间的哲学关系。 #生活乐趣# #生活分享# #生活故事精选# #生活哲学书籍推荐#

年轻人有时很热血,有时苦闷。英国哲学家罗素在《幸福之路》中说,

既要努力,也要学会该放弃。“在西方受过最高教育的男女之间,玩世不恭是极其流行的,而这玩世不恭是安乐与无能混合起来的产物。无能令人感到世界上事事不足为,这个感觉当然是痛苦的,但因为有安乐在旁边,所以这痛苦并不尖锐到难以忍受的地步。在整个东方,大学生在物质收入方面就远不及在西方那么有把握了。既不无能,又不安乐。”

《幸福之路》书封这样的年轻人怎样活下去呢?罗素说,

要培养精神的和智慧的勇气,“得学会这个感觉:即使你在德性上聪明上远不及你的朋友们(实际上当然不是如此),人生还是值得

生活……幸福的秘诀是:让你的兴趣尽量的扩大,让你对人对物的反应,尽量的倾向于友善。”罗素的文章简洁、透彻。日本学者中原道喜编著的《常常考到的英语名篇》中收录了罗素自传的序言,

“有三种单纯然而极其强烈的激情支配着我的一生。那就是对于爱情的渴望、对于知识的追求,以及对于人类苦难痛彻肺腑的怜悯。”他用这句话解释了他多次的婚姻和出轨、卓越的智识成就和他获得的无数荣誉,包括诺贝尔文学奖。

罗素但在罗素的情人们眼中,他没有那么完美,甚至很自私:

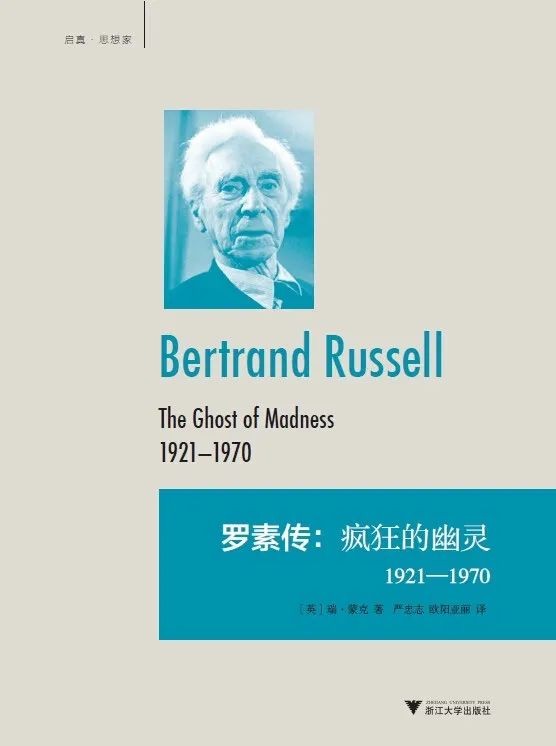

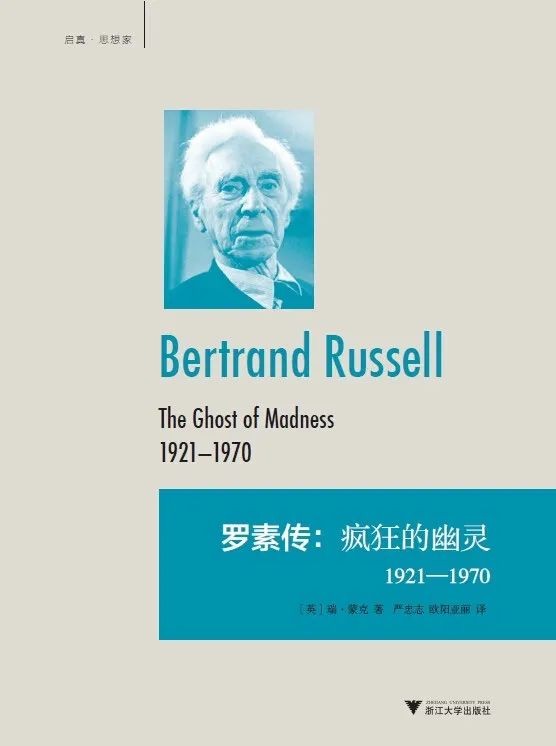

“他的智性强大,但是悬在空气之中,与感性生活没有关系。”瑞·蒙克所著《罗素传》上卷的副标题是

“孤独的精神”。这部传记写的是罗素从1872年出生到1921年当上父亲之间的经历。罗素一次次地说到他身上发生的顿悟:1911年,他出去买烟丝的路上意识到“笛卡尔对上帝的本体论论证是合理的,于是我成了黑格尔主义者”。他跟康拉德见面时又发生了一次顿悟:“我们注视着对方的眼睛,一半震惊,一半陶醉,那种情感非常强烈,不亚于激情之爱。”科默德评论说,

罗素把他的一生看作不断地受到超验的干预的过程,这显示出了高度的自我中心主义。

《罗素传》书封罗素喜欢说,世界上有两类哲学家:

一类认为世界是一碗果冻,另外一类认为世界是一桶子弹。两者之间的差别在于,要么把世界视为不可划分的整体,要么把世界视为分离的原子。黑格尔眼里的宇宙就像果冻——如果你触及它的任何部分,其整体便颤抖起来。按照其追随者们的解释,黑格尔曾是迷人的,可以论证的。但后来罗素认为:“黑格尔哲学是一堆令人困惑的混杂之物,与双关语没有什么两样。”因此,他放弃了黑格尔的哲学。罗素老年时,在BBC的一次访谈中,反思了他自己与布鲁姆斯伯里派之间的差异:“我们依然带着维多利亚时代的特征,我们相信,通过参与政治和自由讨论的方式,可以获得秩序井然的进步。我们之中更自信的人可能希望成为民众的领袖。凯恩斯和利顿那一代人没有寻求与凡夫俗子保留任何亲密关系,他们追求淡出尘世的

生活,崇尚雅致的细微变化和优雅的感觉,认为美好的东西在于精英集团内部充满激情的相互佩服。”1920年10月,罗素到了中国,看到的一切让他非常着迷。

公众的主要兴奋点不是在罗素对逻辑学和数学哲学的贡献,而是在他的社会和政治思想。他被称为世界上最伟大的社会哲学家。他在写给情人奥托琳的信中说:“中国是一个艺术之邦,这既有优点,也有缺点。”布尔什维克政权让他看到,完全忽视当代

生活的雅致的愉悦导致的危险;中国人让他看到,如果扩大那些愉悦、排除其他东西,也可能导致危险。

罗素在罗素的余生中,康拉德具有特殊的重要性,其影响超过了其他任何人:他给自己的两个儿子都取了康拉德这个名字,康拉德的小说表现了罗素内心深处的恐惧和焦虑,表现了他对精神失常的恐惧,表现出了他的孤单感。在罗素看来,康拉德和陀思妥耶夫斯基都致力于发掘人的心灵的隐蔽部分。不同的是,陀思妥耶夫斯基笔下的人物说明了实现神灵救赎的需要,康拉德创造的角色却说明了自我控制的必要性。罗素说,从根本上看,现代世界上存在着两种哲学

:一种源于卢梭,鼓吹放弃所有形式的约束;另一种寻求从人的外部强加约束。这两种哲学都应该加以排斥,康拉德坚守更古老的传统,认为约束应该来自人的内心。他一方面鄙视没有约束的做法,另一方面讨厌仅仅来自外部的约束。审核/南希 排版/苏苏

网址:罗素的幸福哲学 https://klqsh.com/news/view/146218

相关内容

《罗素论幸福》:哲学大师罗素带领我们探寻幸福的真谛罗素幸福哲学视域下《追风筝的人》解读哲学家罗素带你走《幸福之路》—拆书笔记哲学上的幸福是什么读罗素《快乐哲学》罗素《快乐哲学》“伯特兰·罗素的闲散哲学:现代生活的解毒剂”幸福哲学:从古至今的幸福定义《我们还能获得幸福吗》:不读懂罗素,不足以谈人生《快乐哲学》 罗素

随便看看

《幸福之路》书封这样的年轻人怎样活下去呢?罗素说,要培养精神的和智慧的勇气,“得学会这个感觉:即使你在德性上聪明上远不及你的朋友们(实际上当然不是如此),人生还是值得生活……幸福的秘诀是:让你的兴趣尽量的扩大,让你对人对物的反应,尽量的倾向于友善。”罗素的文章简洁、透彻。日本学者中原道喜编著的《常常考到的英语名篇》中收录了罗素自传的序言,“有三种单纯然而极其强烈的激情支配着我的一生。那就是对于爱情的渴望、对于知识的追求,以及对于人类苦难痛彻肺腑的怜悯。”他用这句话解释了他多次的婚姻和出轨、卓越的智识成就和他获得的无数荣誉,包括诺贝尔文学奖。

《幸福之路》书封这样的年轻人怎样活下去呢?罗素说,要培养精神的和智慧的勇气,“得学会这个感觉:即使你在德性上聪明上远不及你的朋友们(实际上当然不是如此),人生还是值得生活……幸福的秘诀是:让你的兴趣尽量的扩大,让你对人对物的反应,尽量的倾向于友善。”罗素的文章简洁、透彻。日本学者中原道喜编著的《常常考到的英语名篇》中收录了罗素自传的序言,“有三种单纯然而极其强烈的激情支配着我的一生。那就是对于爱情的渴望、对于知识的追求,以及对于人类苦难痛彻肺腑的怜悯。”他用这句话解释了他多次的婚姻和出轨、卓越的智识成就和他获得的无数荣誉,包括诺贝尔文学奖。