从人物塑造、创作风格、蕴含的意义三方面解读《三傻大闹宝莱坞》

《三国志通俗演义》是对《三国演义》的一种通俗化解读。 #生活知识# #文学名著#

文/北梦追

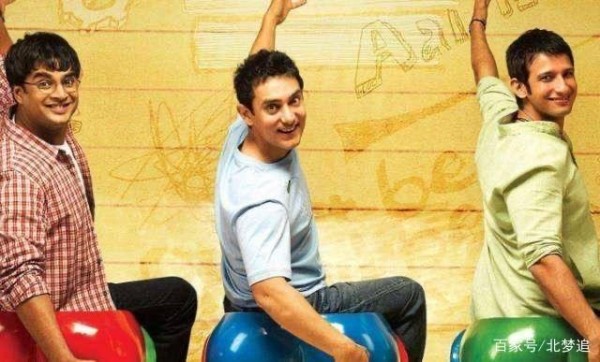

《三傻大闹宝莱坞》是一部批判填鸭式教育的喜剧电影,根据印度畅销书作家奇坦.巴哈特的处女作小说《五点人》改编而成的印度宝莱坞电影,由拉库马.希拉尼导演,阿米尔汗、马德哈万、沙尔曼.乔什主演。

该影片于2011年在中国内地上映,获得一众好评。在豆瓣评分高达9.2分,好于99%的喜剧片。

电影中展现了传统教育中暴露出来的问题。虽然这是一部印度的教育喜剧片,但却引起的很多中国观众的共鸣,特别是正接受着应试教育的年轻人。

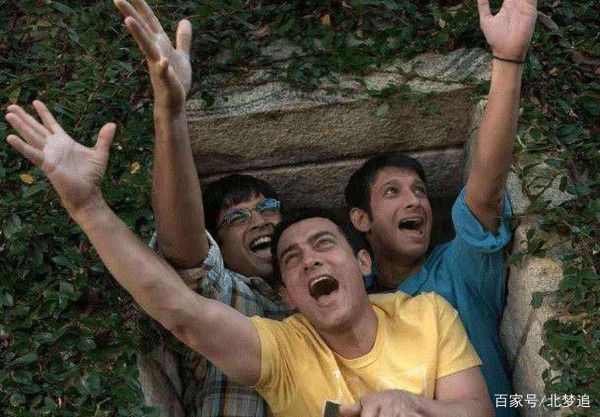

影片采用插叙的手法讲述了三位主人公兰彻、法汗和拉朱的大学故事。

兰彻是一个与众不同的学生,他学习成绩优异,但却在学校公然顶撞校长,质疑老师的教学方法,最后终于用自己的智慧打破了学院墨守成规的教学观念。并潜移默化的改变了两个朋友的思想,帮他们找回了自我。

这部影片让我们对传统的教育方式进行了反思。从表面看,它讲述的是一个学生对老师教育方式的不满,从深层次来看,它揭示了填鸭式教育的缺陷与问题。导演通过对出生在不同家庭的人语言、形象的描述,表现了环境以及教育方式对人的影响。

接下来,我将从人物塑造、创作风格、蕴含意义三个层面来解读这部影片。

一、人物塑造:用对人物动作、语言细节的刻画,让人物形象更立体完整

1,兰彻:一个成绩优异,但反对传统教育的大一新生。他虽然从小被富商收养,过着寄人篱下的生活。但做事独具一格,不受约束,坚持自我,敢于对自己不赞同的观点提出质疑。

影片中每一个小的事件都体现了兰彻对待教育的态度——学习是一件很快乐的事情,不能做死记硬背的书呆子。

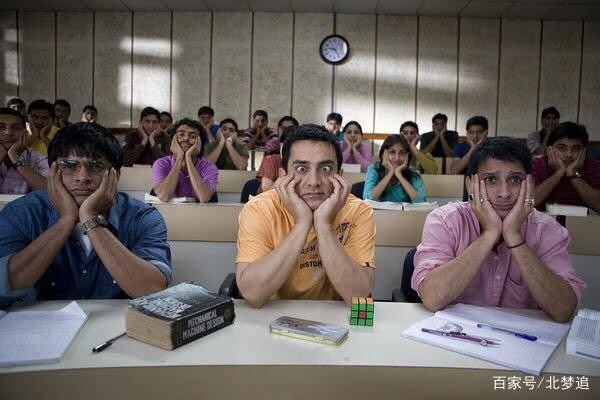

上课时,所有人都像机器人一样,一味的服从教授的指示。对于教授的提问,也只会死记硬背教课书上的知识。只有兰彻带着对工程的热爱,满怀快乐的来学习,带着自己的思考去回答问题。

但教授却不吃这一套,只认定教科书上的知识才是标准答案,以捣乱的名义将他赶出了教室。他对此并不在意,只是翻着白眼、背着包溜到另一个教室听课。对他来说只要能学习,在哪都一样。他说:“不管是大一还是大四,学的都是知识”。

影片中通过对兰彻语言以及表情细节的刻画,表现出了一个不受教条约束的学生形象。他热爱学习,但不拘泥于校规和老师的管束。就像很多调皮孩子一样,只不过他反叛老师更多的是为了学习。

出演兰彻的阿米尔汗当时已经44岁了,但他却通过俏皮的表情、动作塑造出了一个活泼机灵,人见人爱的18岁的兰彻。让兰彻这个角色变得更加鲜活生动,像是我们生活中真正认识的人一样。

2,法汗:一个典型的听父母话的好孩子。为了实现父母对他的期望,放弃了自己想要成为摄影师的梦想。像很多孩子一样,不敢违背父母的意愿,一直努力却痛苦的走在父母想让他们走的路上。明明有自己所热爱的东西,却不敢提出来,只是默默藏在心里。

影片是以法汗为第一视角拍摄的。整部电影讲述的是他眼里的所有人。

法汗出生在一个普通家庭,一出生他的人生就被父亲定下了:我的儿子要成为工程师。在上大学之前,他也一直如此按部就班的活着。把自己的梦想偷偷的藏在心里,热烈却小心。

他会在看到学校的小狗时,激动的拿出相机拍照;在书包里放着一封想要寄给自己最喜欢的摄影师的信,一放就是五年。

但每次兰彻鼓励他勇敢地追求自己的梦想时,他都会因为害怕,只是说:“我爸不会同意的”。兰彻在他家夸他的照片拍的很好时,他也不敢承认,小心翼翼的看向父亲,生怕父亲责怪。

导演通过对法汗语言和动作细节的刻画,将人物性格特征呈现了出来,更真实的表现了法汗在梦想与家庭之间选择的纠结与对父亲权威的恐惧。同时让观众不禁反思,对于父母强加给我们的梦想,我们要如何抉择?是坚持自己,还是顺从父母呢?

3,拉朱:一个信奉上帝,把希望交给神的人。因为家庭贫困,家人把希望都放在了他的身上。他背负着来自家庭的所有压力,因此对未来充满了恐惧。即使他热爱着工程,却因为恐惧不敢面对。

拉朱的家境贫困,爸爸瘫痪,姐姐嫁不出去,只有妈妈微薄的工资。他的妈妈唯一的希望就是拉朱能够好好学习,找个好工作,多赚点钱。

拉朱受妈妈的影响很在意自己考试能否及格,能否毕业,能否找到好的工作。每天在宿舍对着神像,烧香祈祷,希望神明能给自己带来好运。

因为害怕考试不及格,害怕找不到工作。他听从了校长的建议,与兰彻和法汗划清了界限。用他自己的话说:“我有一个家要养”。他充满了对生活的压力和恐惧,最后选择了逃避。

影片通过对拉朱语言和处事方式的描述,将他因为家庭压力带来的对未来的恐惧和焦虑展现的淋漓尽致。就像一个中等生,每天认真听课,好好做笔记,却依旧考不到好的成绩,对自己的成绩感到焦虑。他们又害怕父母的压力,不敢放弃。只能自己在焦虑中苦苦挣扎。

二、创作风格:插叙叙事加上大量的伏笔,让剧情脉络更加清晰、严谨

导演拉库马·希拉尼常以极富现实主义的批判精神和个性化喜剧给人们以深刻启示。

一方面,以看似轻松的喜剧形式映射、调侃和批判社会现实问题,在拆解社会问题的同时试图建构一种理想主义的生活画面。

另一方面,他寻求内容与形式表达上的创新与突破,逐渐形成了独具一格的神经喜剧电影艺术风格。

他执导的《三傻大闹宝莱坞》入围了第37届日本电影学院奖最佳外语片奖,第57届印度国家电影奖、印度电影观众奖等奖项。接下来,我们看一下是如何通过插叙叙事的手法来呈现他的创作风格的。

1,插叙叙事:影片中出现了4次插叙片段,都是以现在的角度引入。插叙叙事对剧情的发展起到了推动的作用,使剧情更加紧凑、连贯,很好的吸引了读者的注意力。

第一个插叙片段,即影片的开头,法汗装病逼停了一架飞机,拉朱没穿裤子就狂奔出了门,只因为“消音器”说找到了兰彻。

为什么他们这么着急找兰彻?兰彻是谁?给观众设下了悬念,立刻勾起了观众的好奇心,迫不及待的想要知道这背后的事情。

于是,他们的故事从法汗的回忆开始了:事情发生在他们大学时,开学的第一天遇到一个与众不同的人.....

第二段插叙片段,是法汗等人根据“消音器”提供的地址找到了“兰彻”的家,却发现原来他们的朋友是替别人上学拿学位的,他并不在这里。于是他们根据真兰彻提供的地址,又踏上了新的寻找兰彻的路上。

知道真相的的法汗内心对兰彻升起了不一样的敬意:

我们大多数人上大学就是为了个学位,没有文凭就意味着没好工作,没有漂亮的老婆,没有信用卡,没有社会地位,可这些他不在乎,他上大学是为了演习的乐趣,他从来不在乎自己是第一还是最后。

也让观众陷入了思考。

第三段插叙片段,法汗和拉朱来到兰彻大学女友皮娅的婚礼上带着皮娅逃婚,一起踏上了寻找兰彻的旅程。

引出了皮娅与兰彻的爱情。

第四段插叙片段,法汗等人找到了一所满是奇怪发明的学校,找到了兰彻。

影片采用插叙的叙事手法,在现实和回忆中来回切换,让简单的故事情节更加紧凑。例如以对皮娅逃婚这一片段的插叙,引出后面对兰彻和皮娅爱情的的发展。使各个故事片段更好的衔接,不显得突兀。

通过插叙的片段引导后面情节导演用这种方式,让人物的形象更完整,引导观众从自身角度出发,更加深刻的思考对电影主题的理解。

2,伏笔:电影中大量使用伏笔,前后呼应使电影更加细腻,结构更严谨

这部电影从开始到结束,处处都埋有伏笔。第一次看时很多都没有注意到,后来再看,每次都有不一样的发现。有些一直想不明白的地方,在前面总有地方给出解释。

电影中有一个我第一次看一直不理解的片段,“消音器”公开演讲时的演讲稿被兰彻换了几个词,他在演讲时却完全没有发现,就算他是死记用背难道连演讲稿的意思都不知道吗?

再看时才发现,影片的开始就提到了“消音器”的印地语不好,在图书馆管理员给他解释演讲稿意思的时候,他说:“不知道意思没关系,我背下来就可以了。”与演讲时出现的丑态相照应。

这让我们不禁思考,我们死记硬背一篇文章或者一首诗,大多都是为了考试,很多东西用完就忘了。不知道意思,死记硬背下来的东西真的有用吗?

影片中这样的伏笔在整部电影里不下10个,前面一个不经意的场景或者一句话在后面都能起到至关重要的作用。

总而言之,影片的插叙和伏笔,让整体的情节更加紧凑,能够很好的推动剧情的发展,使故事更加完整,具有条理性。还能很好的让观众从各个角度了解不同环境对人的影响,客观地表达自己对不同环境成长起来的人的态度。把原本大家不敢荧屏上说的教育问题,深刻的表现了出来,引人深思。

三、蕴含的意义

影片从三个成长在不同环境的人入手,向观众多角度的展现了环境和教育方式对人的影响,以及接受不同教育的人最终的样子。

1,填鸭式教育培养不出顶尖的人才

“从出生我们就被灌输,生活是场赛跑,要全速前进,否则你就会被践踏,甚至出生,你也得和另外3亿个精子赛跑”。

这段独白揭示了现在大部分孩子的问题:我们在不停的赛跑,却忘了思考。

影片中的老师和校长崇尚填鸭式教育,认为只有教课书中的内容才是正确的,学生只要背会了书中的内容就是好学生。

每天读18个小时书的“消音器”正他们合胃口,老师们都把他当成最喜欢的学生。

如果说“消音器”是我们大多数学生的象征,每天按照老师的要求,像个机器人一样把一些高深的内容死记硬背到脑子里;那么兰彻就是我们所向往的学生的状态,因为学习到新的知识而快乐,因为想知道新的知识而主动去探寻答案。

被老师赶着跑的人,不会懂得思考,即使跑的很快,脑子里也不会留下太多东西。

教育的本质是恢复人类的天真,而不是为了把我们变得更深奥。就像蒙田说的:学习不是为了适应外界,而是为了丰富自己。

我们学习的目的是为了发展个人的内在精神,从而获得外部的自由。那些优秀的人必定有丰富的内在,独立的思考能力,才能拥有改变社会的才能。

就像十年后的兰彻和“消音器”,即使一个是第一,一个是第二,最后的差距是巨大的。兰彻的成就足以改变社会,而“消音器”只能改善自己的生活。

2,环境影响人生

环境对于一个人的影响是巨大的,出生时的家庭环境我们无法选择,或者说是身不由己,但我们可以选择相处的朋友,或者说圈子。

拉朱的家庭贫困,受妈妈的影响,因为贫穷而感到自卑,把所有的压力都抗在自己身上。这让他形成了胆小,不自信的性格。他害怕未来,最后只能选择用跳楼来逃避面对事实。

都说近朱者赤,近墨者黑。就像孩子会学习父母的行为一样,父母的观念也会潜移默化的进入孩子的脑子里。

既然家庭无法改变,那么改变所在的朋友圈子是改变自己所处环境最好的办法。

拉朱最终还是选择和兰彻站在一起。受到兰彻的影响,他摘掉了戒指,不再害怕未来,选择了勇敢的面对明天。

环境对一个人的改变,是潜移默化的。你特别喜欢一个环境时,你会默默的接受它,承受它。

《三傻大闹宝莱坞》呈现出了三个不同环境成长起来的人,对待事情的不同态度和最终的结果。

导演通过影片对拉朱和法汗遇到兰彻前后的处事态度和方式的对比,向观众展现了受到不同环境影响后的人的改变。

结语:

《三傻大闹宝莱坞》通过对三个成长在不同环境,接受不同教育的学生的描述,展现了填鸭式教育以及环境对人的影响。

填鸭式教育很大程度的扼杀了孩子的创造力与想象力,把学生变成了没有思考力的机器人。而长期生活在这样的环境中,我们也会慢慢被同化,失去自己的想法。

想象力和思考是创造新事物的源泉,我们应该从学生的兴趣入手,培养他们的创造力。并为之创造一个好的环境,让他们坚持做自己感兴趣的事情,并在这条路上越做越好。

作者简介:北梦追,一个喜欢文字,喜欢画画,喜欢一切美好事物的95年后射手座。希望我的文字也能给人带去温暖,如果可以,是我的荣幸。

举报/反馈

网址:从人物塑造、创作风格、蕴含的意义三方面解读《三傻大闹宝莱坞》 https://klqsh.com/news/view/188841

相关内容

「影评」从三个维度看电影《第二十条》的创作深度影视人物造型美学风格的影响因素分析

创意空间:激发灵感,打造独特风格.docx

首款国产好莱坞恋爱影游 《名利场:我被好莱坞美女潜规则了》预告公布

时尚:塑造个人风格的魔力

浅谈人物在影视作品中的作用及人物的塑造

英媒:好莱坞应从《哪吒2》的成功中学到什么

电影解读的多面性:从主题到视觉的全方位剖析

旧物改造创意,变废为宝超有成就感

从《三国志》到《三国演义》 罗贯中如何完成虚实相生的高超叙事?|名人大讲堂