七旬戏骨的票房困局,陈佩斯《戏台》4亿狂欢背后的冷现实

游戏文化节不仅是玩家的狂欢,也是游戏产业展示实力的重要平台。 #生活乐趣# #游戏乐趣# #游戏文化节#

#热点观察家#

一、票房神话下的财务迷宫

当北京某影院售票系统显示《戏台》票房突破4亿时,71岁的陈佩斯正在后台对着化妆镜补妆。镜中的老人鬓角染霜,戏服下的肩膀却依然挺直——这是他连续第37天带着剧组全国巡演。谁能想到,这部让观众笑中带泪的喜剧,正经历着一场惊心动魄的财务博弈。

电影行业的分账规则如同精密齿轮,每一环都咬合着复杂的利益分配。根据行业惯例,4亿票房需先扣除8.3%的税费及国家电影专项资金,这把锋利的“剪刀”落下后,3.668亿净票房才真正进入分账环节。在这场零和游戏中,院线以52.27%的占比强势切走1.92亿,而制片方仅能分得39.25%的1.44亿。这个数字与坊间流传的1.33亿存在差异,背后折射出分账规则的复杂性。

当观众为银幕上的荒诞笑泪买单时,影院经理却在后台核对排片表。某二线城市影院负责人透露:“黄金场次排片率高达70%,但真正赚钱的是爆米花和可乐。”这种行业生态下,制片方的处境愈发艰难。正如《湖南日报》指出,一部亿元投资的电影需3亿票房才能回本,而《戏台》看似达标,实则暗藏危机 。

二、成本冰山的多重解构

在影视行业,成本核算如同冰山,水面下的暗礁往往决定成败。《戏台》的1亿制作成本看似清晰,实则包含着多重隐性支出。剧组为还原民国戏园,斥资2000万搭建1:1实景剧场,仅戏服就定制了37套苏绣行头。更棘手的是,为配合巡演,剧组采用“院线+舞台”双线运营模式,全国12城巡演的运输、场租等费用高达1500万。

宣发费用的黑洞进一步吞噬利润。据业内人士估算,《戏台》的宣发成本保守在8000万以上。从抖音话题营销到高铁站巨幅广告,从路演场地租赁到媒体见面会,每一笔支出都在侵蚀本就微薄的利润空间。当网络平台以8000万购得播映权时,这笔看似可观的收入,实则刚好覆盖部分宣发成本。

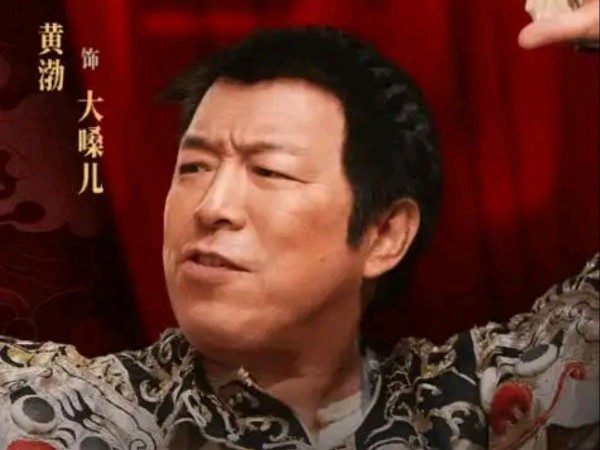

演员阵容的隐性成本同样不容忽视。黄渤零片酬出演的消息虽未官宣,但业内普遍认为其放弃的2000万片酬是对老友的情义支持。这种“人情债”在影视圈并不罕见,但却实实在在地影响着最终利润分配。当财务报表上的数字逐渐清晰,制片方的净利润已从1.44亿缩水至不足4000万。

三、分账游戏的行业困局

在电影产业链中,制片方与院线的博弈从未停歇。2008年《广电总局电影局关于调整国产影片分账比例的指导性意见》明确制片方原则上不低于43%,但实际操作中,这个数字往往被各种“技术性调整”稀释 。某资深发行人员透露:“影院会以‘设备维护费’‘系统服务费’等名义再抽成3%-5%,制片方实际到手常不足38%。”

这种结构性矛盾在《戏台》上映期间尤为突出。当某院线以“上座率不足”为由削减排片时,陈佩斯不得不带着剧组亲自到影院站台。这种“制片人站台”的奇观,折射出中小成本影片在排片博弈中的弱势地位。正如《南方周末》指出,院线更倾向于给商业大片更高排片率,因为“卖座片的分账更稳定” 。

税收制度的双重挤压加剧了困境。首先,总票房需扣除8.3%的税费及专项基金,其次,制片方利润还需缴纳25%的企业所得税。当4400万净利润经过这两轮“收割”,真正进入制作方口袋的已不足3300万。若再考虑陈佩斯个人35%的劳务所得税,这位老艺术家的最终收益可能不足千万。

四、破局之路的多维探索

面对传统分账模式的桎梏,陈佩斯团队展现出惊人的商业智慧。除8000万网络版权收入外,剧组还开发了戏服复刻、戏曲周边等衍生产品。某电商平台数据显示,影片上映期间,“戏台同款折扇”销量突破10万把,单价299元的苏绣香囊更是成为爆款。这种“内容+衍生品”的模式,正在改写文艺片的盈利逻辑。

更具突破性的是“影剧联动”的创新尝试。剧组在全国巡演中推出“电影票+话剧票”套票,售价399元的组合产品在多个城市售罄。这种跨界融合不仅提升了品牌价值,更创造了额外收入。某票务平台负责人评价:“这是近年来最成功的IP运营案例之一。”

在财务策略上,陈佩斯团队采用“分账保底”的新型合作模式。与部分院线约定:若票房超过2亿,超出部分制片方分账比例提升至45%。这种阶梯式分账虽未大范围推广,但已在《戏台》部分场次中实现。正如万达院线前总经理叶宁所言:“分账比例应随票房动态调整,这才是市场规律” 。

五、行业启示与未来展望

《戏台》的票房困局折射出中国电影产业的深层矛盾。当《哪吒2》以48.4亿票房创下纪录时,光线传媒的分账比例却不足21% ,这种畸形的利益分配亟待改革。业内人士呼吁建立“票房分级分账”制度,对中小成本文艺片给予政策倾斜,正如美国市场的阶梯式分账模式 。

陈佩斯的探索为行业提供了新思路。其团队在《戏台》中运用的“内容+衍生品+跨界合作”模式,被业内称为“佩斯模式”。某影视投资公司高管评价:“这种多维度盈利体系,或许能破解文艺片叫好不叫座的魔咒。”

站在行业变革的十字路口,《戏台》的故事仍在继续。当网络平台8000万版权费到账时,陈佩斯正在策划下一部作品。这位七旬艺术家的坚持,不仅是对戏曲文化的传承,更是对电影工业的一次勇敢叩问:在票房数字之外,我们能否给创作者更多尊重与空间?

4亿票房的数字在财报上闪烁,陈佩斯却在后台悄悄揉着酸痛的腰。这个用十年打磨的作品,最终带给他的或许不是财富,而是对电影本质的重新思考。当观众为剧中人物命运落泪时,他们不会知道,这场戏外的财务博弈,同样充满着荒诞与无奈。在这个资本狂欢的时代,陈佩斯用《戏台》搭建起一座艺术孤岛,岛上升起的,不仅是票房数字的烟火,更是一位艺术家对理想的坚守之光。

举报/反馈

网址:七旬戏骨的票房困局,陈佩斯《戏台》4亿狂欢背后的冷现实 https://klqsh.com/news/view/188943

相关内容

陈佩斯:戏台之上 风骨未改 坚守艺术信仰《戏台》风云:朱时茂的豪赌与陈佩斯的坚守,一场跨越时代的狂欢

喜剧的“戏台”

《戏台》逆袭暑期档,业内评“陈佩斯在用经历和风骨讲故事”

七旬陈佩斯,《戏台》上下依旧真跪真爬,为艺术死磕

戏台:陈佩斯等了他8年,戏里三妻四妾很花心,戏外娶初恋很深情

看陈佩斯《戏台》,才懂何为“风骨犹存”

陈佩斯,《戏台》,行业镜子

前央视春晚总导演,两字锐评《戏台》,狠狠给陈佩斯出了口窝囊气

《戏台》:陈佩斯喜剧电影归来!