余华:幽默是对抗这个悲苦世界的解药

幽默人生,是对自我内心世界的独特解读。 #生活乐趣# #生活趣味盎然# #幽默人生#

活着、潦草小狗。

这两个标签,会让大家想起一个人。

《活着》这本书让他在文学界一炮打响,

“潦草小狗”这个称呼让他在网上一炮走红。

这就是在《活着》中塑造悲苦世界,而在生活中公认的幽默段子手,余华。

之前大家一直以为写悲苦作品的余华,应该是一位严肃的作家。

后来才发现,无论是余华的作品,还是他生活中,都在告诉我们:

幽默是对抗这个悲苦世界的解药。

在他的作品中,《在细雨中呼喊》、《活着》、《兄弟》、《第7天》等都有灰色幽默的元素。

这种幽默调剂在浓得化不开的悲苦生活中,让人稍稍有种喘息感。鲜明的对照,让苦更显悲壮而难忘。

在他的生活中,网友忽然发现原来余华坎坷的人生,正是用幽默心态来化解。才慢慢柳暗花明迎来又一村。

余华在节目中说,作家要具备的两点:一是幽默感,二是怜悯心。

很多时候一件事或者一个描写,我们看上去觉得很搞笑,但是背后往往是有着更深沉的情感。

怜悯心,是对悲苦世界的感同身受;

幽默感,是对悲苦世界的化骨绵掌。

1

无论生活奈我何,我都幽它一默

祖籍山东的余华,1960年出生于浙江杭州。母亲叫余佩文,父亲叫华自治,哥哥还是正常叫华旭。余华的名字就随性了,父母姓氏各取一字。

父母都是医生,没空管余华,他就跟哥哥混学校。有一次因为哥哥让他上课坐旁边,而受老师严厉批评,余华就对学校没啥好印象,自然后来成绩也没好到哪去。

父母有次将家搬到了医院,家到洗手间的途径之路就是太平间。这让小余华看惯了人间生死,别离和苦难,也为后来创作埋下了伏笔。

甚至有几次他为图凉快,还去太平间午休。多年后,余华读到德国诗人海涅的诗“生活是痛苦的白天/死亡是凉爽的夜晚……”,想着海涅应该也睡过太平间。

或许,只有小时候玩的过瘾,被揍的痛快,长大后才能对这个世界有种达观的心态,能坦然接受生活给予的磨难。

小学时,余华和哥哥玩消防演习游戏,哥哥点燃一根稻草,余华用小便将火浇灭。但因余华没能精准“灭火”,导致火势蔓延窜到房顶......还好当天医院人员抢救及时。兄弟俩被父亲一顿“教训”。

还有次余华干坏事怕挨打,说自己肚子疼,结果就是余华手脚被固定手术台,母亲给他注射麻醉剂,遗憾地说:你长大后不能当飞行员了。余华就这样,小小年纪就失去了阑尾。

余华后来采访时说:我的阑尾割掉了,我父亲的阑尾也是割掉的,我妈也被割掉的。董卿接着说:你哥哥的阑尾也割掉的。余华回:我们家已经没阑尾了。

1977年11月,余华不出所料高考落榜了,而且落榜2次。

后来被央视做成“反面教材”,每次高考前播,播了20年。

至此余华的生活并没有亮眼之处,而是有着某种反差和戏剧性,甚至生活已向他展现出某种苦楚。

但余华坦然接受这些,正如接受“潦草小狗”这个戏谑称呼一样接受。

他对生活展现出一种苦中作乐的态度,那种“无论生活奈我何,我都幽它一默”的潜质。

这些生活经历,是他日后常常在采访中调侃的段子。

2

余华面临的悲苦,如何幽默化解的

工作不喜欢,婚姻不理想,作品没突破,出书受争议......这是生活给余华展现的“悲苦”。

余华是如何把一手烂牌打好的呢?

那年高考落榜后,父亲托熟人让余华到海盐县下属镇卫生院当了一名牙医。没有培训,第一天就正式上岗。

这单调无趣的生活,用余华的话来说:“患者的口中没有风景”。

于是余华仅仅因看到文化馆的人很悠闲,萌生了进文化馆的念头,他买了一本《人民文学》琢磨,开始业余时间写作。

转型并非易事,他要一边在牙科诊所上班,一边业余写文章投稿,稿件又屡屡被退。

他向再低一级的刊物投稿,这样从国家级文学杂志,改投省级文学报刊,如果还不录用,就向地级市报刊继续投。

这其实是一个平平淡淡而略显挫败的生活:

在一个不喜欢的岗位日复一日,业余写作也毫无起色。

好在余华心态好,坦然接受生活给予的“墙壁”,仍继续“活着”。

因为,文化馆的悠闲在向他招手。

1983年5月,余华人生迎来转机。

凭借作品在《人民文学》上发表,余华终于如愿进入了县文化馆工作,结束了5年的拔牙生涯。

进入文化馆第一天,他故意迟到2小时,结果他到了后发现他是第一个到的,他就觉得:这个地方我来对了。

终于过上了悠闲的生活。

这种坦然接受,幽默面对的态度,

正是他骨子里那种幽默基因的底子,才会有这种外在表现。

余华经历过2次婚姻,第一次是到文化馆后,遇到了潘银春,但婚后两人价值观并不相同,慢慢有分歧。

1987年,余华参加了鲁迅文学院与北京师范大学联合举办的创作研究生班学习,在这里,他与莫言、刘震云等人成了同班同学,也遇到了陈虹。

1991年8月余华与潘银春办理了离婚手续,1992年,余华在北京与陈虹组建了家庭。

或许是遇到陈虹的缘故,余华又重新焕发出幽默的本性,骨子里涌动的幽默细胞又开始发芽。

余华和莫言、刘震云一起搬着轮椅上的史铁生去踢足球,让史铁生当守门员,余华告诫对方:你们踢门的话会把他踢死。结果没人敢射门;

他们晚上去地里偷黄瓜,给史铁生吃。史铁生咬了一口说:哎呦,这一辈子没有吃到这么新鲜的黄瓜。余华说:从我们摘下来,到你嘴里还不到十分钟啊;

余华跟莫言在一个宿舍里隔着衣柜缝“相看两厌”,两人写累时相互看了一眼,灵感全没有了。

左起:刘震云、莫言、余华、王宁、万琦,前排坐轮椅者为史铁生(此照片由辽宁籍作家马原,摄于本溪水洞。)

他从一段价值观不同的婚姻关系中跳离出来,寻找到彼此契合的另一半。

余华说:陈虹对自己后来的创作产生了重要影响。

这个能唤发他幽默细胞的女人,就是那个对的人。

余华的作品,早期创作非常迷恋日本川瑞康成的细腻写法,后来读到卡夫卡的文章,才把余华从川瑞康成的桎梏中解放出来。

然后写出了《活着》,这个在陈虹建议用第一人称描述后,重写成功的作品,让余华年入版税1550万元。余华说:我靠《活着》而活着。

《活着》里,当描写富贵背着他已经死去的小儿子走在空无一人的夜路上时,他说:

我看着那条弯曲着通向城里的小路,听不到我儿子赤脚跑来的声音,月光照在路上,像是撒满了盐。

余华用几天时间想的这句,落笔后,伏桌痛哭。是哭作品,也是哭自己,一路走来的艰辛。

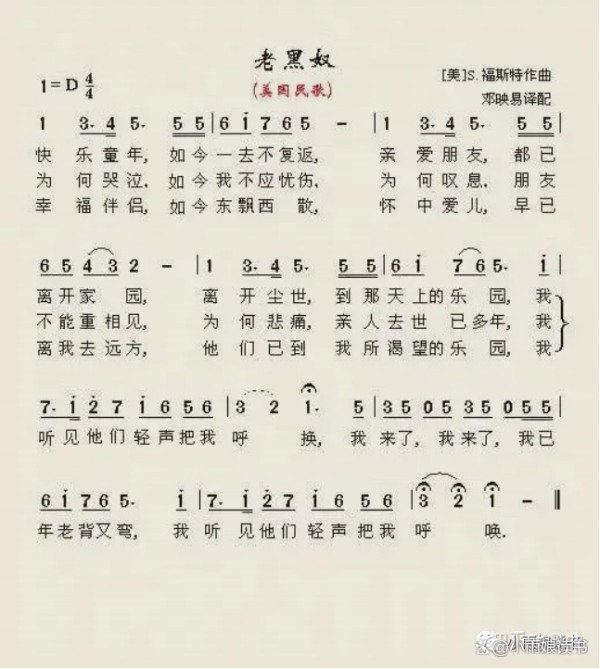

《活着》的创作灵感,源于19世纪的美国民歌《老黑奴》。

随着《活着》让余华名满文坛,他接连创作多部优秀作品,看似命运已经一帆风顺。

没想到又迎来《兄弟》口碑两极分化,引起很大争议。

国内有读者认为书中一些描写不仅粗俗而且放肆,虽然在欧洲好评如潮,虽然余华自己认为这是本人最满意的作品《兄弟》。

时隔多年再被问起怎么看《兄弟》当初在国内遭遇部分恶评时,余华回答,“我当时真实的想法现在可以说了,我想,这帮人真笨!我现在知道是什么原因了:那个时候我们的生活方式虽然已经很开放了,但我们的审美观念非常保守。”

回顾余华人生,早早面对过死亡、落榜,然后又经工作失意、婚变、退稿、争议等经历的沉淀,但骨子里一直有种顽皮,轻松的劲,所以能坦然心态面对生活。

正是这种幽默面对悲苦人生的态度,让余华慢慢迎接到人生的转机。

命运的齿轮,一点点上升。

3

走近余华,发现他幽默本性更凸显

余华被称为中国文坛的泥石流,他被读者评价为本人和作品反差最大的作家。

这个“致郁系”的职业杀手作家曾在自己的作品里,3年内写死了29个重要人物,他笔下大面积的暴力和血腥,而他的现场却是接连不断的包袱和热梗。

在余华和罗翔对话节目中,罗翔用一首诗浪漫解释了《兄弟》中林红这个名字的来由,余华听了懵懵的附和。网友打趣说:这像极了没文化的我。

大家愿意打趣调侃余华,因为觉得余华有趣,且能深深理解年轻人的悲苦。

因为余华有一次采访时说:

“你们现在找工作很难,找到工作以后买房子更难。这个时代留给你们的机会并不多,你们的压力就非常大。”

“精神内耗其实他一方面可能是一种消极,就是人好像自己跟自己过不去。但其他他也是一种积极性,为什么呢?他不内耗的话,他连寻找出口的动力都没有了。”

这话说到年轻人心坎里,真实而诚恳,理解而温暖。狠狠共鸣到了。

生活中的余华堪称行走的笑话大王。

在《朗读者》中,他说:我认识的汉字虽然不多......董卿听到这,诧异地问:您认识的字不多?

余华点点头,一本正经说:后来,很多评论家都说,我的文章语言简洁,那是因为认识的字少。

一次座谈会上,有人问余华:你觉得你比鲁迅牛了么?

余华回答:那开玩笑,鲁迅是海归派,我是赤脚医生,谁能跟鲁迅比啊,鲁迅太了不起了。

余华在俞敏洪直播间对话时说:为什么我说时代对一个作家的写作影响大,如果我过去就写完那主人公就叫杨红梅,结果我最近不是老是做核酸嘛,看到那个杨(阳)就不顺眼,我给她改了,改成殷(阴)红梅。

贾樟柯的纪录片《一直游到海水变蓝》,余华贡献了富有诗意的片名,成为本片亮点。

我从头到尾看了这个纪录片,平淡朴实,最爱看余华这段采访,说余华“一个人拯救了一部电影”并不为过。

网友看到余华的采访,在评论区留言问:这么快乐的人,怎么能写出那么沉重的东西?

有人回复:

只有真正快乐的人,才能写出那么沉重的东西。不快乐的人看到一点沉重就直接想不开了。

在这个快乐守恒的世界里,他毫不犹豫地把悲伤留给别人,把快乐留给自己。

4

每个时代都有悲苦,幽默面对

网上看到一段话,很感动。

我去收拾旧物,一堆玩具士兵在排兵布阵。

我问:“你们在做什么?”

士兵回答:“我们在等司令回来。”

我一愣,犹豫了一下说:“你们的司令不会再回来了。”

“司令死了吗?”士兵们问。

“不,他只是长大了。”

“司令长大了,有新的战场了”

“敌人是谁?需要我们帮忙吗?”

“不用了,你们帮不上忙。”

“为什么?”

“他的敌人,是生活。”

每个时代都有各自的悲苦。

有人经历过生死战争,有人经历过受冻挨饿,如今这个时代生存压力陡增,贫富悬殊加大。

每个年龄层都有自己的难,都在卷。

疲惫,而无出口。

孩子升学压力大,从小就被焦虑的家长追赶着上各种辅导班,抑郁,退学的孩子屡见不鲜;

年轻人毕业即失业,北大、清华毕业的都开始竞争小学教师岗;外卖小哥中涌现大批能改代码,能弹钢琴的诸多人才;

中年人频频遭遇职场危机,房贷要还,孩子要供,老人要养,中年人没有退路,只能拼命加班,用健康换未来;

老人呢,要么儿女赚钱,无法陪伴;要么拿金钱让子女啃老,要么帮儿女带孙。一切只能默默忍受。

董宇辉在一次采访余华的节目中说:我们都有面临无法克服的困难,以前是卖血现在可能是高利贷。包括比如说现在青年人的这个工作加班,我们生活中经历那些难其实从来没有消解,它在转换模样。然后针对这些解决的办法好像也不是特别的明朗。

余华说:这个时代,已经不是光靠努力就可以成功的了。

最近瓦依那和任素汐合作的《大梦》 火了,很多人感动泪奔。

乐夏版大梦编曲不复杂,乐器表演也不华丽,但简简单单的歌词却很打动人。

原因在于说出了平凡人面临的艰难生活。

这就是我们这个时代的困境。

如何应对?

余华用他60多年的人生经历告诉我们:生活的悲苦,用幽默来化解。

生活总是有艰辛,人生就是一场战斗,要不断折腾。

而我们,要像海明威一样“只能被打败,不能被打倒”。至于折腾后成功与否,不重要。

毛姆说:“按自己的意愿过完一生,就是成功”。

所以,人生的悲苦现状不重要,关键的是如何去看它。

幽默面对,轻松上阵。

是最好的方法。

华为体系18+年从业者,20多年阅读沉淀

提供独家洞察,定期分享读书干货

关注不迷路~

全网账号

(公众号/知乎/小红书/百家号/头条号)

小雨娘读书

举报/反馈

网址:余华:幽默是对抗这个悲苦世界的解药 https://klqsh.com/news/view/201808

相关内容

每天学幽默:幽默是悲观、烦恼、失意、忧愁的克星,帮你找回自信书单|世界24小时幽默日,各国幽默文化了解一下

岳图推荐/余华作品

为什么悲观的人反而更幽默?提升幽默感的五种方法

有关于幽默的名言名句大全

心理解读:幽默的九个益处

刘震云:文学的幽默应展现荒谬 让全世界都能够看懂

什么是幽默?

幽默的力量:笑对生活,找寻快乐的路径

「幽默」的本质是什么?从一个有趣的视角来讲述痛苦和真相