看中国古人如何用“风水学”来规划城市建设的?

阴阳风水学说影响了中国建筑和城市规划 #生活知识# #生活哲学# #东方生活哲学#

中国古代,并没有系统的城市规划学,甚至城市建设连张图纸也没有。但是建成的中国的古城如西安、北京等,雄伟壮丽,环境优秀、无震无灾,这是怎么做的的呢?

说到这儿,就不得不提到风水学。在古代,风水学就是规划学、测绘学、建筑学。

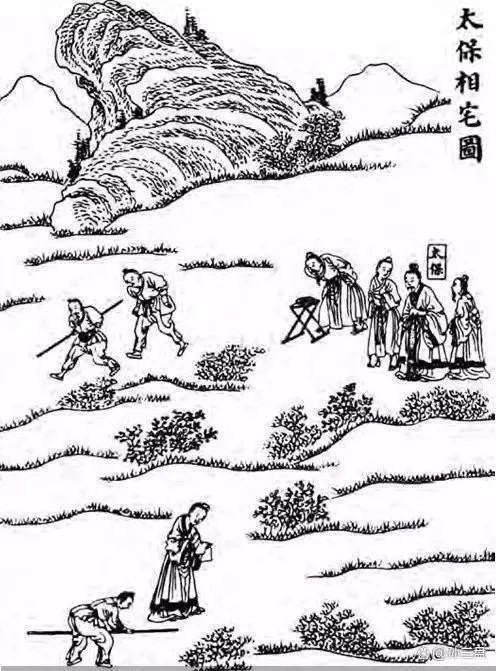

风水学最早是做为一门选址的学问出现的,叫做”相地术“。相地之法,在原始社会的聚落营建时就已经开始。距今约六、七千年前的西安仰韶文化村落遗址,就坐落在浐河的一块凸岸上,南依白鹿原,再向南横亘着雄伟的秦岭山脉。我在前面的文章说明过:凸岸在风水学中被称为“汭位”。城邑选址在河流弯绕的凸岸处,叫做“攻位于汭”。这样就保证基址不被河水淘断,并有不断累积的肥沃的泥土供农作物耕作。

商人的都城殷墟,也是建在河南安阳河(洹水)南岸的“汭位”。商人建都要进行相地占卜,我们在前面文章中也介绍过。

周人与商人一样,建设城邑都要反复相地卜问。《书经·周书·如诰》记载:

“惟二月既望,越六日乙未。王朝步自周,则至丰。惟太保先周上相宅,越若来,三月。唯丙午胐(月出之日),截止三日(戊申日),太保朝至洛,卜宅,厥既得卜,则经营。”

这段文字记述了周成王于二月二十日(乙未)早,从镐京来到丰后。太保召公先于周公来到洛(洛阳),进行相地勘察。至下个月初三丙午新月初现,又过了三天到戊申日,太保召公于早晨来到了洛,对城址进行相地占卜,占卜的结果是吉地,于是开始测量营建洛邑的工作。

商人和周人,对于建都筑城之事,极其地慎重,都是反复地进行相地占卜,以确保选址的正确性、安全性。占卜,是先民对上天的敬畏,而相地,则是对地理环境的实地勘察,卜为虚,相为实,先民们通过虚实结合,逐渐丰富发展出系统的风水相地理论。

春秋战国时期,天文学、地理学等自然科学有了长足的进步,八卦、阴阳、五行等学说方兴未艾,诸子百家争鸣。同时战国七雄争霸,竞相筑城,掀起了最早的城市建设高潮。这个时期出现的《考工记》、《管子》、《周礼》等著作,制订提出了建国(都城)和营国制度,以及城市的选址理论,这让风水学正式成为中国古代的城市规划学和测绘学、建筑学。

那么,古人是如何用风水学进行城市选址规划的呢?

城市选址首先要看基址四周的地理形势,风水著作《地理五决》对基址四周的地理形势的勘察要素总结为:“龙、穴、砂、水、向”五大要素。

1、龙:即基址周围的山川大势。其实就是以山脉的走向来观察基址的大地理环境。如果基址地处平原,仍要考察离它最近的大山脉是哪条?平原龙脉是这座大山脉在地下的延伸。那些雄伟俊秀、紫气如盖、植被丰厚的山脉被称为真龙。崩石破碎,泥石滑流、树木羸弱的山脉被称为老龙或假龙。

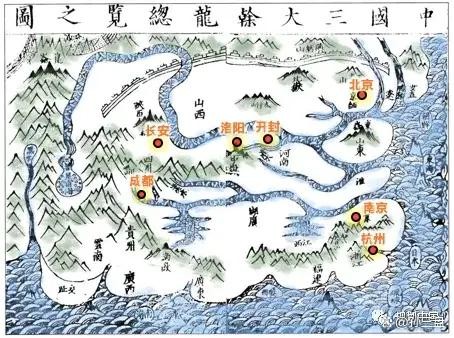

古代风水学认为中国的龙脉皆出于昆仑山,昆仑山被称为始祖山。由昆仑山生出中国的三大干龙,各地龙脉再由这三大干龙延伸而至。

三大干龙是根据南海、长江、黄河、鸭绿江四大水域的界限,将中华山脉地势划分为三个主要部分,分别被称为北干龙、中干龙和南干龙。

北干龙以昆仑山为源头,环绕阴山、贺兰山,经过幽燕进入辽海。它的分支包括恒山、太行山、燕山等,最终在北京终止。

中干龙进入蜀汉,穿过关中地区,分支有终南山、太华山、泰山、嵩山等,环绕淮河最终流入大海。洛阳被视为天地之中和中原的精华所在。

南条干龙延伸至云南,向东流入沅陵。它的分支包括湘江、武陵、九嶷山、衡山、匡庐山、天目山、仙霞岭、括苍山、天台山、四明山等,金陵是其总体形势所在。

以上便形成了山川龙脉的“族谱”,以昆仑山为祖,以资稽考族份之远近。所以风水师在勘察山川形势的来龙去脉时,就叫“认宗”。

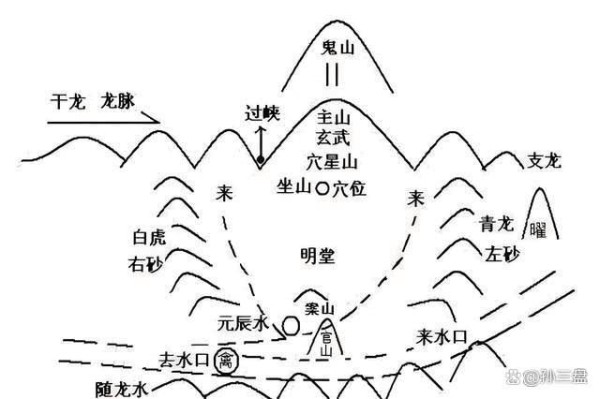

2、穴:即基址。它是随着龙脉的延伸至的一个“生气”凝聚点。“生气”是风水的核心要素。寻龙捉脉、拨砂察水,都是为了寻找最佳的“生气”之“穴”。

生气就是一种能使“草木茂盛,人畜兴旺”的“生物能”。而理想的“穴”则是“内气萌生,外气成形;内外相乘,风水自成。”即“内气萌生,言穴暖而生万物也;外气成形,言山川融结而成形像也。生气萌于内,形象成于外,实相乘也。”(《青乌先生葬经》)就是说:城市的基址要选在龙、砂、水环抱有情、生机盎然的合围中。

结穴之地被称之为明堂。明堂在风水中以“洁净为德”,且“惟贵乎宽平”。而城市选址,明堂宽平则以山水大聚结、中聚结而论,古代风水学中称“堂局最广阔舒畅者,为藩镇省城,次者为大郡大州……方圆四五十里,小者亦二三十里……最小者亦必数里”。这实际上就是环境容量的规划。

点穴或择定明堂,要择取四周山水环抱有情,以定“山向”,即组织明堂的纵轴线,后对来龙,前对案山。再与明堂的横轴线十字相交,这就是“天心十道”。纵横轴线十字相交点就是穴位所在,也就是选址建城后城市中心点所在。或以明堂中最高处论“正穴”——“京都以朝殿为正穴,州郡以公厅为正穴,宅舍以中堂为正穴,圹墓以金井为正穴”(《灵城精义》)。

点完穴之后,还有重要的一步——挖井验土,以验“生气”。

在天心十道之处或正穴上挖井,概称为“金井”。

验土以“土细而不松,油润而不燥,鲜明而不暗”为佳,并要上秤称土重,其法为“入土实一斗,称之,六七斤为凶,八九斤为吉,十斤以上为大吉”。这样才能确定“生气之土”。

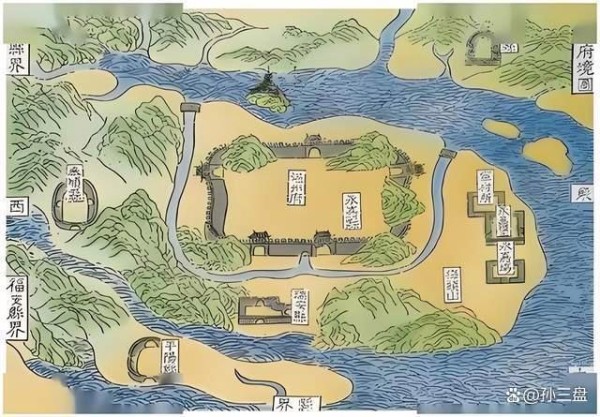

《温州府志》记载:东晋时期,风水师郭璞相建温州城,“初谋城于江北,郭璞取土称之,土轻,乃过江”。后称江南土重合乎“生气之土”,始在江南筑城。今天用现代的地质勘探手段查明:现在温州城的地质条件确实优于江北,可见古人相土之法,确实有科学道理。

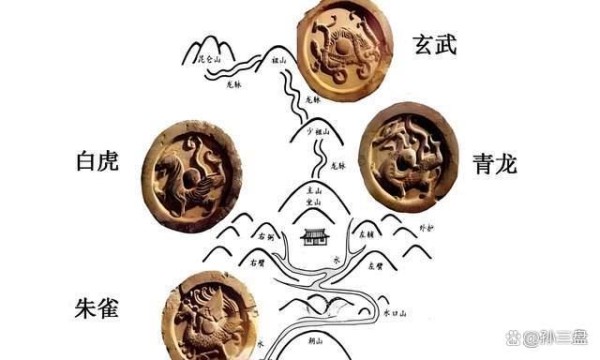

3、砂:基址周围的近山形势及地理特征;砂山包括基址左右青龙山、白虎山、以及基址朝向前的案山、朝山等。与基址后面的来龙形成“前朱雀、后玄武、左青龙、右白虎”的四方格局。

砂山与来龙要呈现出隶从关系。“龙为君道,砂为臣道;君必位乎上,臣必伏乎下;垂头俯伏,行行无乘戾之心;布秀呈奇,列列有呈祥之象;远则为城为廓,近则为案为几;”所以砂山要能与来龙或主山形成对景呼应:“远朝宜高,近案有情;端正圆巧,平正齐整,环抱护穴,藏风纳气。”

位于水来处的水口砂被称之为“天门”,是风水格局中的重要所在。风水喻门为“气口”,就像一个人的口鼻咽喉,生命攸关。故对水口砂极为重视,要根据自然景观再进行人工建设,辅之以桥梁、佛塔、林木等以崇其胜,形成瞻仰之景观。

4、水:环绕基址的江河水系;在风水理论中,水与“生气”是互为表里的。《山洋指迷》中说:“气者,水之母也;水者,气之子也。……水有聚散,而气之聚散因之;水有深浅,而气之厚薄因之,故水可以验气也。”

前文说过,城市选址要“攻位于汭”。“大江大河一二十里而来不见回头环顾,中间虽有屈曲,决不结穴。直至环转回顾之处,方是龙脉止聚。”水环转回顾之处的内侧凸岸,为龙脉止聚之处,以水流三面缠绕为吉,谓之“金城环抱”。

“金”乃五行之金,取象其圆;“城”则寓意“水之罗绕兮,故有水城之称”。这种形势又称“冠带”,为风水中吉水的最佳形式,为人们所引用。如故宫金水河,就是引用于此。

5、向:基址建筑的朝向;在古代,建筑朝向的确定,是十分重要的事情,它与我们国家地区所处地理环境有关,还涉及到政治文化方面的因素。

我们在前面的文章曾介绍过,中国地处北半球,北倚西伯利亚,南临太平洋、印度洋。是典型的季风气候,故冬季从西伯利亚刮来寒冷的北风,夏季从太平洋吹来温暖的南风,这种自然环境使中国的房屋建筑呈“面南背北”之势。并且这种生活中的实际经验进而产生了中国的文化特征,《易经·说卦传》曰:“圣人南面而听天下,向明而治”。所以可以说,中国文化具有方向性和空间感,是一种“南面文化”。南面是权力的象征和尊严,因此,中国历代的都城、皇宫殿堂,州县府衙均是南向的。

以上就是中国古人运用风水学来选址规划城市的基本方法。风水学作为古代城市的规划学、测绘学、建筑学是经住了历史实践的考验的。经过风水学所营造出的“洪河清渭天地浚,太白终南地轴横”的古都西安,“水绕郊畿襟带合,山环宫阙虎龙蹲”的古都北京,“据龙蟠虎踞之雄,依负山带江之胜的”古都南京等等一系列中国古城,无一不是环境优美,地质稳定,地理位置重要的风水宝地。相对现代城市的规划也是不遑多让,并有自己的独到之处。

以“金城环抱”的阆中古城为例,现址乃唐宋格局,相传为风水大师袁天纲和李淳风规划所建,有“三面江光抱城郭,四围山势锁烟霞”之美。旧城虽遇特大洪水,也仅淹及瓮城。后旧城被今人轻率拆除,仅1981年大水即淹及城内十条街巷,最大淹深5.18米,在当时的损失就达6000余万元。实践证明,古人的风水学可不是嘴上功夫,那是古人的智慧与经验的积累,留下了中国古城和千年文化让后人研究、继承。

举报/反馈

网址:看中国古人如何用“风水学”来规划城市建设的? https://klqsh.com/news/view/208227

相关内容

看中国古人如何用“风水学”来规划城市建设的?解密中国古代神秘学说—风水学,掌握风水之道,开启好运人生!

住宅区景观规划设计中基本的风水学常识和忌讳

于希贤:中国建筑风水学绝对不是封建迷信

风水学是不是迷信?中国风水学真的是迷信吗?

风水学说讲解 中国风水学说图解

智慧水务框架下北京市水务规划综合管控平台建设

我们惊叹于威尼斯舟船往来的水上风貌,赣州古城地下排水设施福寿

室内设计的风水学

建筑风水学的理论基础知识详解