苏东坡的乐观主义:看透人生的命定悲剧,却在生活细节中兴味盎然

观看喜剧电影或电视剧是提升生活趣味盎然的有效方式。 #生活乐趣# #生活趣味盎然# #影视喜剧#

他看透了人生的命定悲剧,甚至可能也怀疑过“整个人生、世上的纷纷扰扰究竟有何目的和意义”(李泽厚《美的历程》),发出过“小舟从此逝,江海寄余生”的慨叹。但他终究也还是兴致勃勃地发掘生活中每一丁点的乐趣,兴味盎然地将这些发掘出来的乐趣成诗成词成文。

苏轼像,图片来源于网络

嘉祐元年(1056年),苏洵带着年仅二十一的苏轼和年仅十九的苏辙离蜀赴京,次年进京应试。苏轼文章得到时任礼部贡举主考官欧阳修的高度赞赏,欧阳修认为苏轼“善读书,善用书,他日文章必独步天下”,父子三人名声响遍京师。

然而此时却意外遭遇母亲病故,三人离京回乡奔丧,嘉佑四年10月才又回到京城,嘉祐六年(1061年),兄弟二人中制科考试,苏辙以要侍养父亲为由留京为官;苏轼离京至凤翔府为官,四年后方入京任职。

苏轼调回京城没多长时间,父亲就病逝了,兄弟俩扶柩还乡,守孝三年,直到宋神宗熙宁元年(1068年)服丧期结束,两兄弟才启程回京,次年抵京。

从二十二岁名满京城,中间几经波折,到三十二岁重返京城为官,原本正是年富力强,也有一定为官经验,不再是毛头小伙,正是大展身手的好时候。兄弟俩原本意气风发,怀着一腔“奋历有当世志”的远大理想,自认为兄弟二人“共客长安”,“有笔头千字,胸中万卷”,可以“致君尧舜”(苏轼《沁园春·孤馆灯青》),一展宏图。

然而此时的朝野已经发生翻天覆地的变化,王安石变法已经开始,苏轼此前结识的包括欧阳修在内的许多师友,因反对新法而被迫离京,俩兄弟也被卷入新旧党争。在这种情形下,苏轼主动要求离京出任地方官,先后在杭州、密州、徐州、湖州等地任地方官。

没过几年,苏轼迎来了人生中最大的灾难。

元丰二年(1079年),苏轼以诗作“谤讪朝廷”罪被捕入狱,下狱一百余天,险些丧命,期间作诗给其弟苏辙“是处青山埋风骨,他年夜雨独伤神。与君世世为兄弟,更结来生未了因”,可见他自己都认为必死无疑。

后经多方营救,连王安石都出面劝说神宗“圣朝不宜诛名士”,加之神宗爱惜人才,当年年底,神宗下发圣谕,苏轼得免一死,被贬为黄州(今湖北黄冈)团练副使,“本州安置”。

安置是宋朝的黜免处罚之一,被安置的官员,通常要受到安置地地方官的密切监视,俸禄很低,吃穿住行都需要自己想办法解决。苏轼任黄州团练副使期间,曾带领家人开垦城东的一块坡地,以帮补生计,并给自己起了别号“东坡居士”。

乌台诗案中,不但苏东坡自己受到贬黜,他的很多亲友也受到不同程度的牵连。

受牵累比较严重的包括与他交好的驸马王诜,因与苏轼交好、泄密给苏轼同时对公主不礼貌被削除一切官爵;

好友王巩因此被贬到宾州(今广西宾阳);

弟弟苏辙被降职,且五年不得升调;

其他数十人均受不同程度的罚铜处罚。

“乌台诗案”成为了他人生最大的转折点,虽然宋哲宗即位后他被召还朝,有过短暂几年京官时光。但苏东坡又看不过新兴势力无所不用其极地压制王安石集团人物,出来谏言。至此,在激烈的党争中,可谓新党旧党皆不能容,他的仕途之后基本与京城核心权力圈无缘了。

先是自请外调杭州知州、随后任颍州、扬州、定州知州,再无升迁。

随后,绍圣元年(1094年)六月,被贬至惠州(今广东惠州)。

又三年,绍圣四年(1097年),被贬至海南儋州。

又三年,宋徽宗即位(1100年),朝廷大赦,苏轼复任朝奉郎,北上归京,次年病逝于常州。

苏轼 枯木竹石图卷,图片来源于网络

纵观苏东坡的一生,除了初入仕途的短暂几年,仕途基本就没顺过,同时还牵累了不少亲朋好友,心理压力之大可想而知。

外调杭州、密州、徐州、湖州等地做知州,虽是自请,但都是因为与朝中主流官员政见不和,多少是形势所迫,而被贬至黄州、惠州、儋州,则是切切实实的下放。

好在诗人天性乐观,并不颓废,也不顾影自怜。

为官上,他勤勤恳恳,灭蝗灾、兴水利、治西湖、筑苏堤、救婴儿、赈灾民、从良妓……政绩为时人及后人赞许有加。

美食上,他兴味颇浓,被贬黄州吃猪肉养鱼采山笋,被贬惠州摘荔枝吃烤羊,被贬儋州吃生蚝,还兴致勃勃地研究各种美食的最佳烹饪手法;也留下了诸多流传后世的诗词名句与小品文,类似于“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”“长江绕郭知鱼美,好竹连山觉笋香”“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时”这些诗句,传唱千年,至今仍被后人津津乐道。

旅游上,他兴趣盎然,他称赞杭州西湖风光“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”,欣赏密州美景“试上超然台上望,半壕春水一城花”,在黄州赤壁怀古“乱石穿空、惊涛拍岸、卷起千堆雪”,游遍儋州并感慨“九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生”。

晚年甚至还作诗自嘲:“心似已灰之木,身如不系之舟。问汝平生功业,黄州惠州儋州。”(《自题金山画像》)

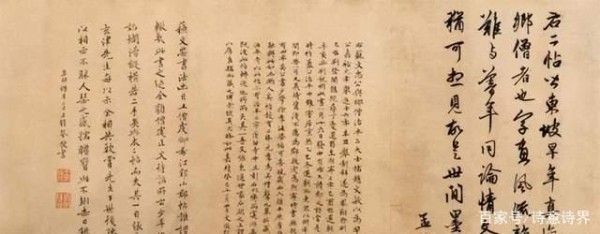

苏轼的治平帖,图片来源于网络

这是一种不可救药的乐观主义,而这种乐观主义需要一种极为稳固深刻的人生观做基底,林语堂先生在《苏东坡传》的序言中说:

“苏东坡一生的经历,是他本性的自然流露。在玄学上,他是个佛教徒,他知道生命是某种东西刹那之间的表现,是永恒的精神在刹那之间存在躯体之中的形式,但是他却不肯接受人生是重担、是苦难的说法——他认为那不尽然。至于他自己本人,是享受人生的每一刻时光。在玄学方面,他有印度教的思想,但是在气质上,他却是道地的中国人的气质。从佛教的否定人生,儒家的正视人生,道家的简化人生,这位诗人在心灵识见中产生了他的混合的人生观。”

他博览群书、爱好书法、精研绘画、修炼瑜伽、研究美食、爱好美酒、遍游山川,从人生中每一个细枝末节提取出积极的一面,形成自己的人生价值观。

也正是有这样的人生价值观作为基底,他才能够在经历过“乌台诗案”、被贬到黄州不久的时候,创作了著名的《定风波》:

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

他看透了人生的命定悲剧,甚至可能也怀疑过“整个人生、世上的纷纷扰扰究意有何目的和意义”(李泽厚《美的历程》),发出过“小舟从此逝,江海寄余生”的慨叹。但他终究也还是兴致勃勃地在发掘生活中每一丁点的乐趣,兴味盎然地将这些发掘出来的乐趣成诗成词成文。

苏东坡这一生,未曾躲避官场、未曾逃离世间尘嚣、未曾归隐山林,他知道人生大网无可逃避,身处其中,唯有正视。如果注定要走这么一遭,哭着来,笑着走,历经苦涩而犹可白日放歌、深夜安眠,这是苏东坡面对世间苦难的积极肯定的态度。这种态度,直到现在,仍旧是人之一类的精神财富。

举报/反馈

网址:苏东坡的乐观主义:看透人生的命定悲剧,却在生活细节中兴味盎然 https://klqsh.com/news/view/147350

相关内容

从苏东坡身上学习超然乐观的人生态度人生得遇苏东坡:意公子解读这位文化巨擘的乐观人生观

苏东坡的书法与人生:从十六乐事窥见的哲学奥义

从东坡词看苏轼的人生思考

苏东坡10首诗词,豁达胸襟,乐观人生

苏东坡:如何度过低谷期,决定了你的格局

遇到人生低谷时,不知怎么办?看看苏东坡的经历,或许你能找到答案

惠州:东坡式生活方式的实践地

看完《苏东坡》才懂得:万千烦忧,终需内求

赤壁三叠浪:苏东坡的三重生命觉醒!