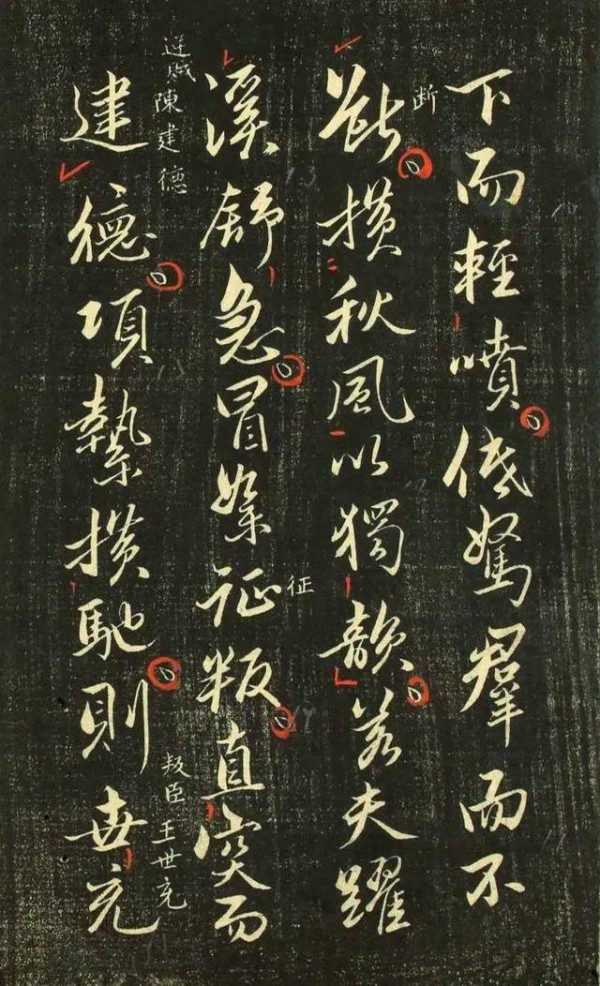

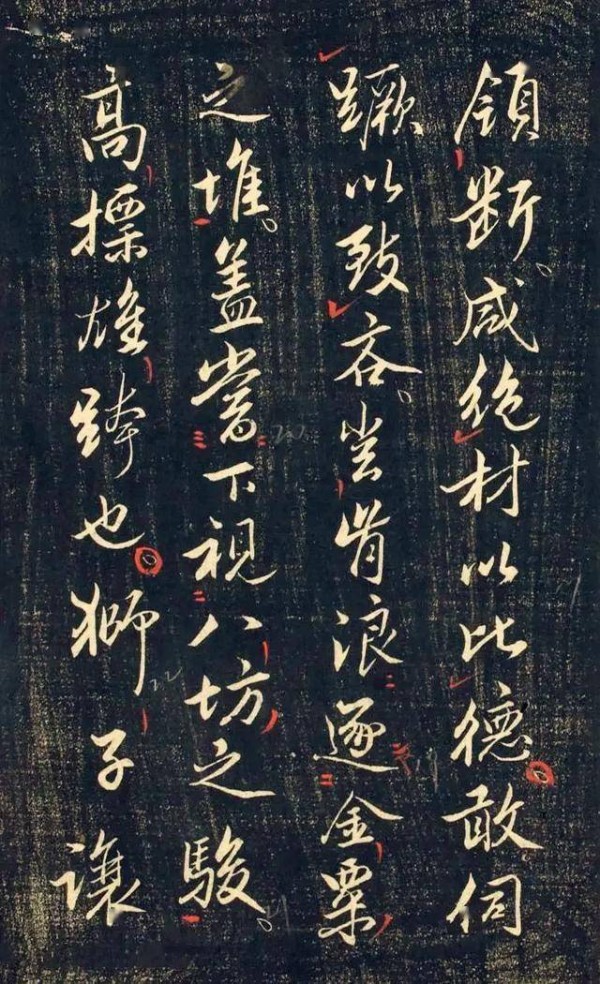

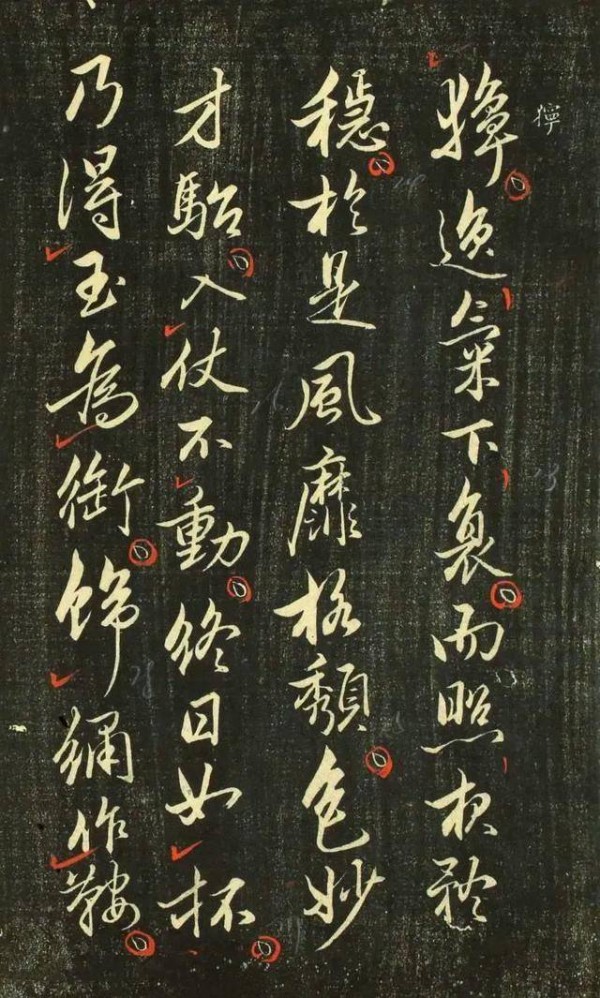

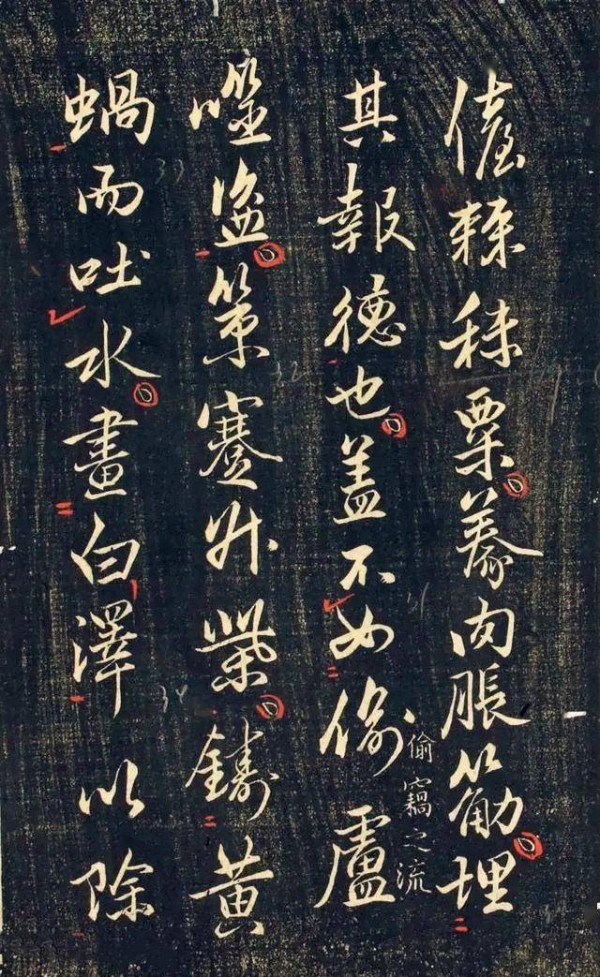

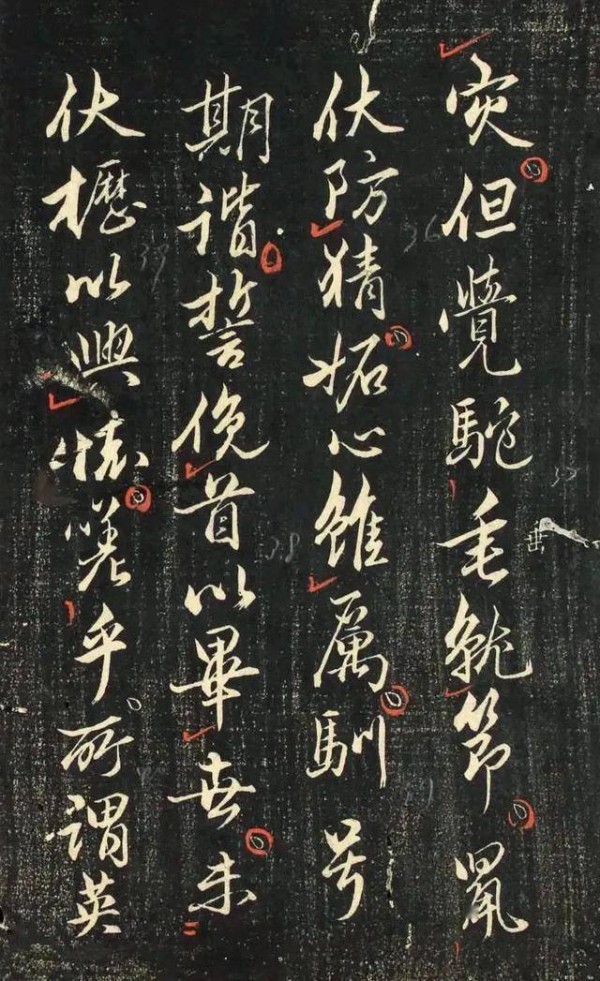

赵孟頫这行书可以说是他最风流的了,点画俊丽雄浑,如同天神附体

小侄子在画画,画了个太阳,问他:‘这是什么?’他说:‘是太阳,但是我觉得它缺了一点什么。’我问:‘缺什么?’他说:‘缺我爸爸,他还没下班。’ #生活乐趣# #日常生活趣事# #日常生活笑话# #轻松生活趣闻#

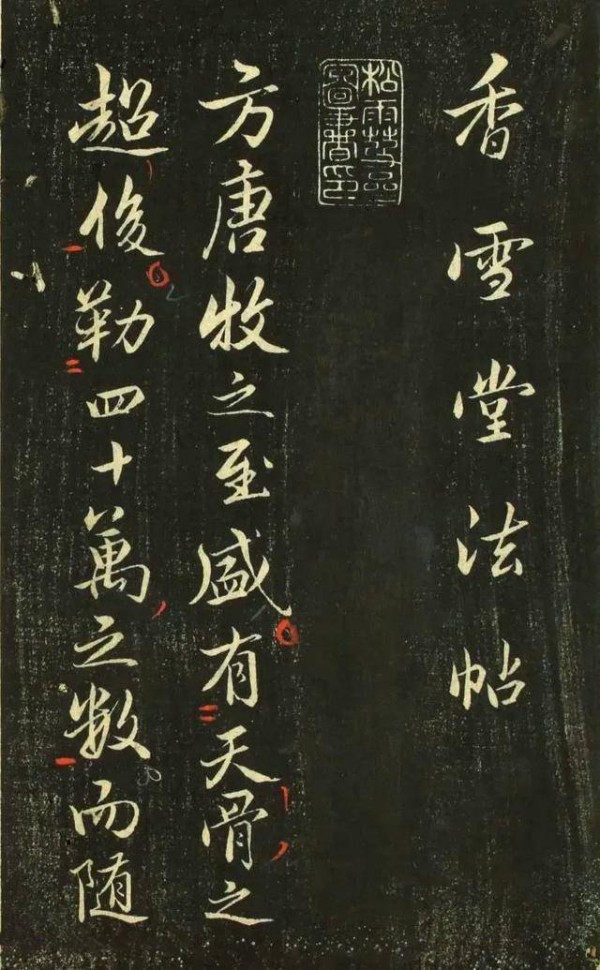

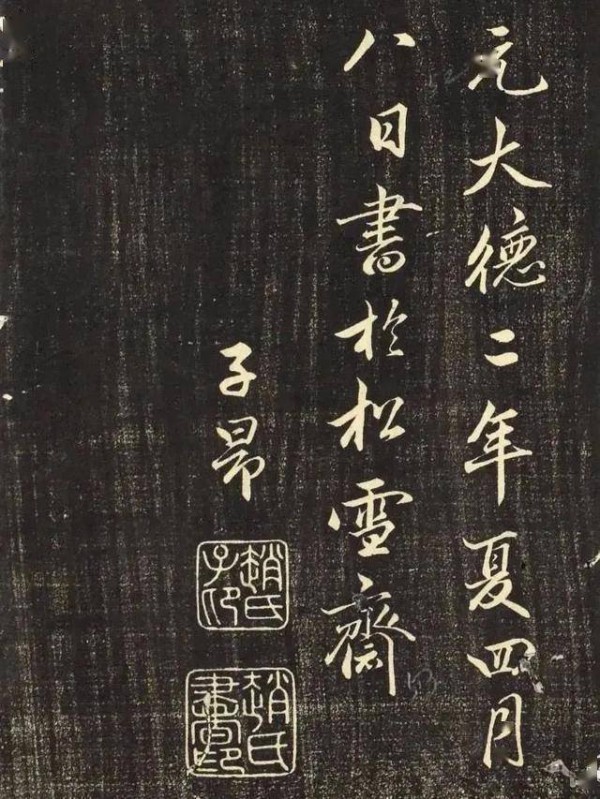

这个书帖是赵孟頫于元大德二年(1298年)的夏天在松雪斋之中所作的一个行书帖,此帖名为《香雪堂法帖》,现被收藏于日本早稻田大学图书馆内。可能对于此帖知道的人相对较少,相比于他的《洛神赋》、《三门记》还有《胆巴碑》的知名度,那确实的热度相对较少。

此帖虽尺寸仅26.4厘米高、15.1厘米长,却似有乾坤之大。在方寸之间,赵孟頫用笔精妙,勾勒出一个又一个灵动的字符。此帖书法之美,就好似一幅流动的画卷,赵赵孟頫巧妙地运用中锋行笔,使得线条圆润饱满,富有弹性与力度。

在这帖《香雪堂法帖》之中,赵孟頫特别会 “混搭” 书体,把楷书、行书、草书的优点揉在了一起,一点不显得乱。

你看那些带着楷书影子的字,规规矩矩站在纸上,像端正的君子,一笔一画都稳当扎实,让整个帖子有了 “骨架”,不飘;再看行书的部分,笔画像走得轻快的脚步,连笔自然又流畅,读起来不费劲,透着灵动感;偶尔还能见到草书的痕迹,笔画放得开,带着股不受拘束的劲,像风吹动柳条那样洒脱。见此,看谁还敢说赵的字是俗媚之态了。

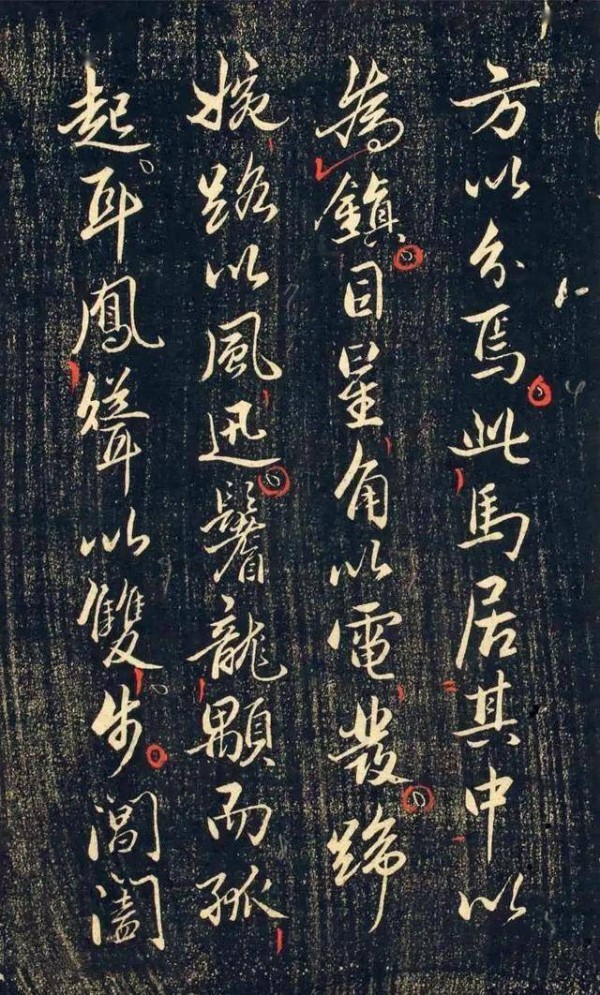

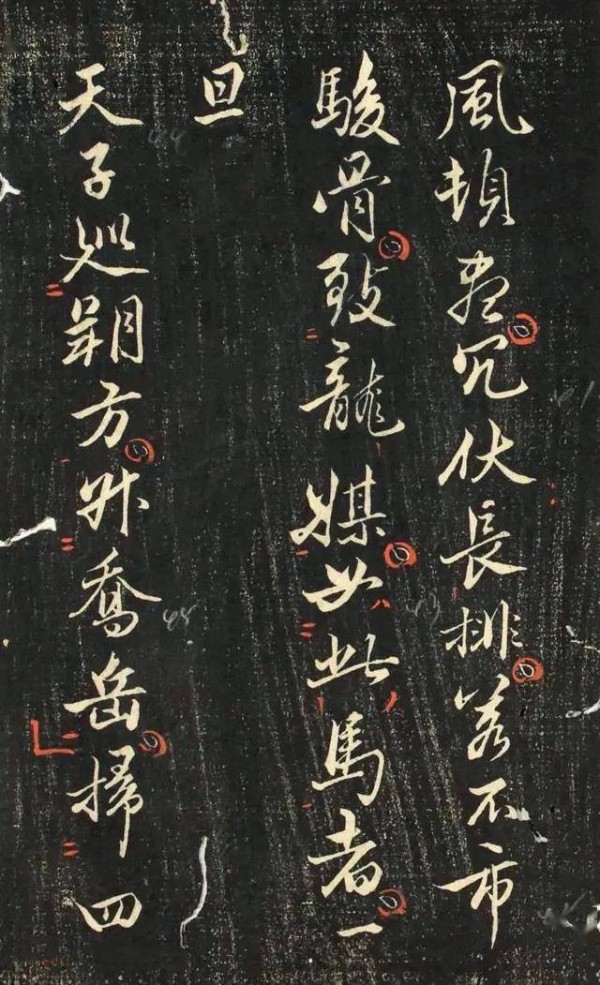

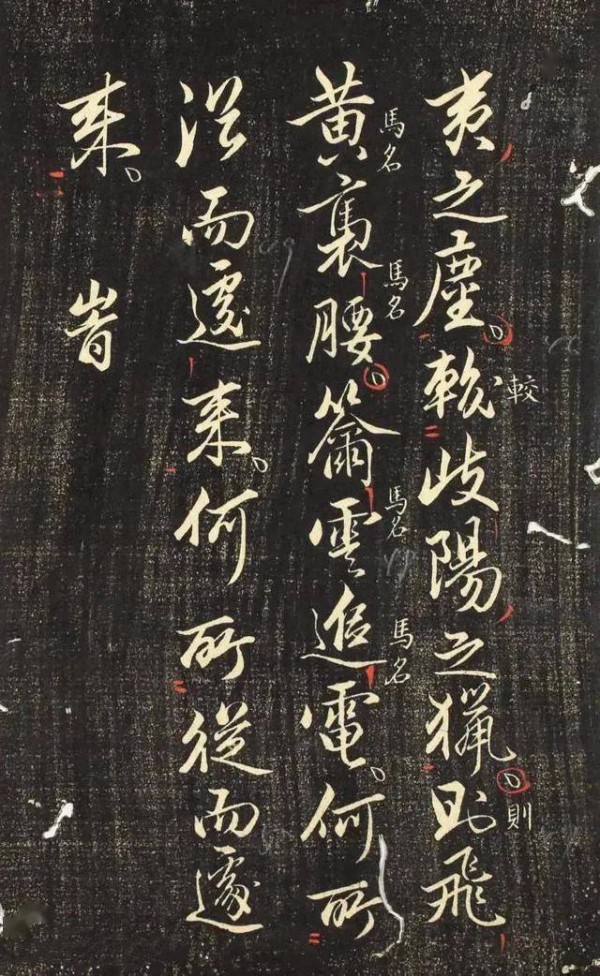

《香雪堂法帖》的内容为赵孟頫书写的《天马赋》。这篇赋作本身蕴含着丰富的文化底蕴,再加上赵的笔法。《天马赋》这篇文章,本来就是专门写 “天马” 的 —— 这种在古代文人笔下特别受欢迎的神驹,从来都不只是普通的马。古人眼里,它是吉祥的象征,身上带着一股 “不沾凡尘” 的劲儿,既有冲破束缚的力量,又透着超然物外的气质,就像传说里能踏云而行的灵物。

赵孟頫在书写《天马赋》时,以精妙的笔触和深刻的情感,展现了天马的神韵与风采。他用笔轻重缓急,字形大小、疏密变化间流露着情感的波动,既体现了行书的流畅,又隐含草书的奔放,使读者在欣赏书法之美的同时,也能感受到天马所蕴含的精神内涵。

连笔的地方最见功夫,不是刻意缠绕的繁复,而是像春蚕丝缕般自然牵出,比如 “马” 字的四点底,几笔相连却不模糊,既带着行书的灵动,又守着楷书的端庄,让人想起他常说的 “晋人尚韵,唐人尚法,宋人尚意,我辈当兼而取之”。

赵孟頫的 “复古” 理念,是元代书坛的重要突破。他以晋唐为宗、尊 “二王”(王羲之、王献之)为书法正统源头,深入钻研二王笔法的灵动精髓 —— 不仅承袭王羲之《兰亭序》中 “力透纸背” 的线条质感,还借鉴王献之书作中 “外拓开张” 的笔势,借此扭转南宋书法笔法松散、气韵颓弱的局面,重新确立笔法的正统传承脉络。

他不满足于复刻传统,而是融合创新:在吃透二王飘逸笔法的基础上,融入唐代楷书严谨的结字法度,最终创作出独树一帜的 “赵体”。

“赵体” 笔法延续二王 “绵里藏针” 的特质,提按清晰、线条看似柔婉却暗含刚劲;结构上既保二王的灵动气韵,又添唐楷的平稳规整,楷书间含行书流转意趣,灵动中不失端庄。

声明:以上图片来源于网络,侵删!

网址:赵孟頫这行书可以说是他最风流的了,点画俊丽雄浑,如同天神附体 https://klqsh.com/news/view/215449

相关内容

据说这是赵孟頫一生中写就的最后一幅字,然后就怅然辞世了!赵孟頫67岁时写的《苏轼西湖诗》,人书俱老,沉稳中流露俊秀之气

赵孟頫最美小楷,美了700年

赵孟頫升迁泰州,他有没有赴任?

当代书法家江涵之赏析:赵孟頫《梅花诗》

赵孟頫这件书法,被清代皇家作为启蒙必学,堪称学习笔法的捷径!

赵孟頫唯一金书真迹,800年后依旧闪耀,网友:这字能排历史前三

当代书法家江涵之揭秘:赵孟頫《心经》为何能成经典

著名书法家江涵之:解读《蜀山图歌》的风格密码

苏轼落笔赵孟頫补韵,这场跨越200年的灵魂共鸣绝了