华南理工大学材料科学与工程学院

科技教育工具十四:STEM课程套装提供综合科学、技术、工程和数学的学习材料 #生活知识# #科技生活# #科技教育工具#

华南理工大学材料科学与工程学院是在原华南工学院相关传统优势专业基础上发展起来的,其历史可以追溯到二十世纪五十年代。1952年开设全国第一家橡胶专业和全国最早的硅酸盐专业;1958年开设属于全国第一批的高分子化工和化学纤维专业;1959年开设全国第一家电子陶瓷专业。1995年华南理工大学整合上述专业优势资源成立材料科学与工程学院。2008年初,原机械工程学院材料科学与技术研究所并入学院,成立金属系;2012年,原生物科学与工程学院生物医学工程系并入学院,形成了学科更完整、综合实力更强的新材料科学与工程学院。目前,学院所支撑的我校材料学科ESI全球排名进入前15.3%(2014年9月);在2012年教育部组织的学科评估中,“材料科学与工程”一级学科国家重点学科名第五,排名进入全国前5%。华南理工大学材料科学与工程学院历任院长有贾德民教授(1995-2003)、童真教授(2003-2007)、余其俊教授(2008-2012)。现任院长为彭俊彪教授。

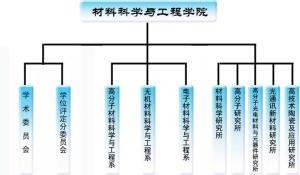

学院现设有5个系(高分子材料科学与工程系、无机材料科学与工程系、金属材料科学与工程系、电子材料科学与工程系、生物医学工程系);6个研究院、所(材料科学研究所、高分子光电材料与元器件研究所、生物医学工程研究院、高分子研究所、光通信材料研究所、高技术陶瓷及应用研究所);1个国家级实验教学示范中心(材料科学与工程教学实验中心);1个国家重点实验室(发光材料与器件国家重点实验室);1个国家工程技术研究中心(国家人体组织功能重建工程技术研究中心);6个省部级重点实验室(生物医学材料与工程教育部重点实验室、广东省高性能与功能高分子材料重点实验室、广东省生物医学工程重点实验室、广东省先进储能材料重点实验室、广东省光纤激光材料与应用技术重点实验室、聚合物成型加工教育部重点实验室[共建])[3];(广东省功能材料工程技术研究开发中心、广东省人体组织功能重建工程技术研究开发中心、广东省特种光纤材料与器件工程技术研究开发中心、广东省建筑材料低碳技术工程技术研究中心、广东省印刷OLED材料及显示技术工程实验室)。

目前,学院拥有2个一级学科博士点:材料科学与工程(为一级学科国家重点学科,含材料学、材料物理与化学、材料加工工程3个二级学科博士点)和生物医学工程;2个二级学科博士点:高分子化学与物理(理学,为省级重点学科)、微电子学与固体电子学;2个博士后流动站(材料科学与工程、生物医学工程);1个工程硕领域(材料工程);5个本科专业:高分子材料与工程(教育部高等学校特色专业和广东省名牌专业)、材料科学与工程(教育部高等学校特色专业和广东省重点专业,含无机非金属材料科学与工程、金属材料科学与工程、材料化学)、电子科学与技术(电子材料与元器件)、光电信息科学与工程(光电器件)(教育部高等学校特色专业)、生物医学工程(广东省重点学科)。

引培并重,建设高水平师资队伍

学院现有专任教师207人,其中教授78人。

学院现有两院院士9人(含双聘),国家杰出青年科学基金获得者11人,基金委优秀青年科学基金获得者4人,广东省高等学校特聘教授(珠江学者)9人,教育部跨世纪/新世纪人才培养计划31人,国家级“千百十工程”培养对象4人,广东省“千百十工程”省级培养对象12人等。学院有教育部创新团队4支,973首席科学家4人。此外,学院还聘请了近50名国内外知名的专家、学者为学院的顾问教授或兼职教授;与美国、日本、新加坡、香港等国家和地区的相关高校和科研机构建立了长期稳定的合作与交流关系,每年出国(境)进修学习或合作研究近百人次。

筑安全环境,构特色管理,保障教学科研工作顺利进行

学院教学育人条件优越。拥有教学和实验室面积约35000平方米,完备先进的教学与科研仪器设备总价值近3亿元,能够充分保障各层次学生得到系统的实验训练和全面的综合素质培养。学院目前在读学生2844人,其中博士研究生437人,硕士研究生928人,全日制本科生1479人,2人获得全国百篇优秀博士学位论文,9人获得全国百篇优秀博士学位论文提名。

锐意创新,产学研结合,实现科研跨越式发展

学院科研实力与成绩突出,近五年来先后获得国家、省部级各类科研奖励30项(包括国家自然科学二等奖1项、国家技术发明二等奖2项、教育部高等学校自然科学一等奖和教育部高等学校技术发明一等奖各1项、广东省科学技术一等奖4项等。2013年实到科研经费超过1亿元。发表三大索引论文近400篇,申请专利224件,获专利授权144件,举办各种学术会议和研讨会50余场。

材料科学与工程学院一直秉承优良学术传统,开拓进取,脚踏实地,努力为全院师生营造良好工作环境和学习氛围,人才培养、科学研究、社会服务与文化传承等各项事业不断取得进步,已为国家培养了上万名材料专业人才。目前,材料科学与工程学院正为建设“具有一定国际影响的材料领域教育与研究机构”而不断努力,必将为中国材料科学与工程领域的科学进步与产业发展不断做出新的贡献。(更新时间:2014年9月1日)[4]

拥有1个国家重点实验室(发光材料与器件国家重点实验室),1个国家工程技术研究中心(国家人体组织功能重建工程技术研究中心),2个教育部重点实验室(聚合物成型加工教育部重点实验室,生物医学材料与工程教育部重点实验室),1个国家级实验教学示范中心(材料科学与工程教学实验中心),4个省重点实验室,5个省级工程研究中心和工程实验室。

学院包含 高分子材料 、 无机非金属材料 、 电子信息材料 、材料结构与性能、高分子材料成型加工等学科方向,拥有 " 材料学 " 和 " 材料加工工程 ( 部分 )" 两个国家重点学科,进行从大学本科到硕士、博士研究生的完整的教学和从基础研究、应用研究到工程开发的广泛研究。改革开放以来,广东省经济的腾飞 , 特别是经过“ 211 工程”和“ 985 工程”的建设,学院的办学条件、学科水平、人才培养能力和科研实力得到了显著提高。现今,学院 已经成为成为华南地区新材料的主要研究开发基地之一, 在人才培养、科技创新和推动地方经济建设中发挥了重要作用。

学院下设高分子材料科学与工程系、无机材料科学与工程系、电子材料科学与工程系、材料科学研究所、高分子研究所、高分子光电材料与元器件研究所、光通讯新材料研究所、高技术陶瓷及应用研究所、特种功能材料及其制备新技术教育部重点实验室,并设有聚合物成型加工教育部重点实验室、广东省高性能与功能高分子材料重点实验室和广东省教育厅高分子材料重点实验室。

学院设有高分子材料科学与工程、材料科学与工程(无机非金属材料科学与工程、建筑装饰设计与新型材料、材料化学)、电子科学与技术(电子材料与元器件)等 3 个本科专业,高分子化学与物理、材料物理与化学、材料学、材料加工工程、微电子学与固体电子学、生物医学工程等 6 个研究生专业和 材料工程 1 个工程硕士专业 ,设有材料科学与工程、生物医学工程等 2 个博士学位一级学科授 权点和 博士后流动站。 2005 年在读学生 1437 人,其中本科生 809 人,硕士生 469 人(工程硕士 23 人),博士生 159 人。

学院领导

书 记: 赵 敏

院 长: 彭俊彪

副院长: 曾德长 分管研究生教育

曾幸荣 分管本科生教育

吴建青 分管实验室工作

彭俊彪 分管科研工作

副书记:欧阳斌 分管学生工作

学术委员会

顾 问:程镕时(中科院院士)、姜中宏(工程院院士)、曹 镛 (中科院院士)、唐本忠(中科院院士)

主 任:童 真

副主任:赵建青 余其俊

秘 书:任碧野

高分子材料专业分会主任:赵建青

委 员: 曹镛、程镕时、邓文礼、李光吉、刘平、罗远芳、贾德民、彭俊彪、童真、王迪珍、王坚、王炼石、吴水珠、杨伟、曾钫、曾幸荣、章永化、赵耀明

无机材料专业分会主任:余其俊

委 员:陈晓峰、凌志远、卢锦堂、姜中宏、饶平根、苏达根、王燕民、王迎军、文梓芸、吴建青、叶建东、曾令可、张勤远、庄志强、周震涛

两院院士

程镕时

姜中宏

曹 镛

唐本忠

双聘院士

周克崧 赵连城 王占国 卢秉恒 张兴栋

珠江学者、“百人计划”教授

黄飞(国家优秀青年科学基金获得者)

陈军武(国家优秀青年科学基金获得者)

彭明营(国家优秀青年科学基金获得者)

吴水珠(国家优秀青年科学基金获得者)

邱建荣(国家优秀青年科学基金获得者)

童真(国家优秀青年科学基金获得者)

吴宏宾(国家优秀青年科学基金获得者)

朱 敏(国家优秀青年科学基金获得者)

马於光(国家优秀青年科学基金获得者)

张勤远(国家优秀青年科学基金获得者)

张广照(国家优秀青年科学基金获得者)

杨中民(国家优秀青年科学基金获得者)

彭俊彪(珠江学者)

吴水珠(珠江学者)

陈军武(珠江学者)

杨中民(珠江学者)

王 坚(特聘教授)

杜 昶(特聘教授)

李开畅(讲座教授)

教授

刘维锦、贾德民、罗远芳、刘岚、郭宝春、何慧、陈军武、陈晓峰、邓文礼、丁恩勇、樊粤明、高岩、胡国明、李光吉、李文芳、凌志远、刘安华、刘平、刘芳、刘仲武、卢迪芬、卢锦堂、罗承萍、罗权焜、饶平根、任碧野、苏达根、王炼石、王燕民、王迎军、魏坤、魏兴钊、文梓芸、吴建青、吴清仁、杨伟、叶建东、余其俊、曾德长、曾钫、曾令可、曾幸荣、张勤远、张新平、章永化、赵建青、赵耀明、周曦亚、周震涛、庄志强、税安泽、张安强

副教授

车小舟、陈朝晖、陈中华、程小苏、丁剑平、杜军、郭建华、何新华、胡星、黄承亚、黄皓浩、姜宏伟、李建雄、刘江文、刘新星、卢珣、吕辉、吕明、蒙继龙、宁成云、宁平、欧阳柳章、彭继华、彭晓宏、邱万奇、任力、苏志锋、王辉、王小萍、王歆、文尚胜、吴基球、吴笑梅、向兴华、修玉英、许乔瑜、严玉蓉、杨中民、殷素红、尹虹、游长江、曾美琴、张亚辉、张志杰、周奕雨、朱旭辉、黄永泉(上岗副教授)、薛峰

副研究员、高工

毕舒、孔纲、李红强、林晓丹、刘述梅、卢振亚、罗钟瑜、马文石、莫越奇、彭汉、汪国杰、王朝阳、王书元、韦江雄、谢平波、袁斌、

讲师、工程师、助研

陈东丹、陈灵、陈志武、崔跃飞、车淳山、邓九京、方立明、符小艺、傅伟文、古菊、侯有军、黄文波、黄小明、江丽君、焦东玲、李新衡、刘海敏、刘平安、刘卅、马骁、潘其维、潘志东、邱秉焕、申妍华、覃东欢、王丹、王慧、吴刚、吴世俊、吴为敬、谢冠一、徐彩霞、徐善辉、薛颖、杨钢锋、姚日晖、叶华、尹芪、英廷照、于非、于红雅、詹益增、赵娜如、郑华德、钟明峰、钟喜春、朱立新

实验室团队教师

陈志领、陈勇军、陈志雄、曹爱红、范顺佳、冯洲明、郭荣基、郭伟贤、韩绍虎、何汉林、黄其秀、蒋智杰、林坚钦、刘运春、卢毓玫、罗美香、莫绍华、庞纯、彭成红、苏松基、许伟、张赤、张伟南、郑洁如、郑志雯、朱伟恒、朱小科、朱亚明,姜磊,赵颖,方跃胜

开展了最新研究课题合作,7月15日,台湾元智大学孙安正博士带领化学工程与材料科学系师生一行12人访问华南理工大学材料科学与工程学院。学院负责人及相关专业师生接待了访问并参加座谈会。

孙安正博士及来访研究生介绍了元智大学的历史和现状,并对元智大学环境安全卫生、表面接著实验室、有机光电高分子实验室和磁性材料与薄膜实验室等分别作了介绍。学院负责人向客人简要介绍了华工历史和材料学院发展的基本情况。随后,双方师生就对方学校的专业特色以及学生交流项目进行了进一步的探讨交流。双方都希望通过此番访问增进彼此间的了解,推动双方在一些学科领域展开更加深入的合作与交流,实现优势互补和资源共享,争取建立长期有效的师生交流与友好合作关系。

地址:中国 广州 五山 华南理工大学材料科学与工程学院

7词条图册

网址:华南理工大学材料科学与工程学院 https://klqsh.com/news/view/221294

相关内容

深圳大学电子与信息工程学院2025年硕士研究生复试工作细则深圳大学电子与信息工程学院2025年硕士研究生调剂工作细则【更新】

南京理工大学研制出新型聚酯海水淡化材料 —聚氨酯资讯

西南大学学工在线

2024年中南大学计算机学院预推免考核工作的通知

老科学家学术成长资料采集工程出版170余种

江南大学数字科技与创意设计学院2025年全国优秀大学生暑期夏令营公告

塔里木大学信息工程学院三下乡实践:科技点亮桃源社区

9月12日截止,限报一个志愿!华南理工大学2026年预推免报名系统正式开放!

SCUT从一所老牌工科学校到世界级研究型大学,背后的努力与奋斗!