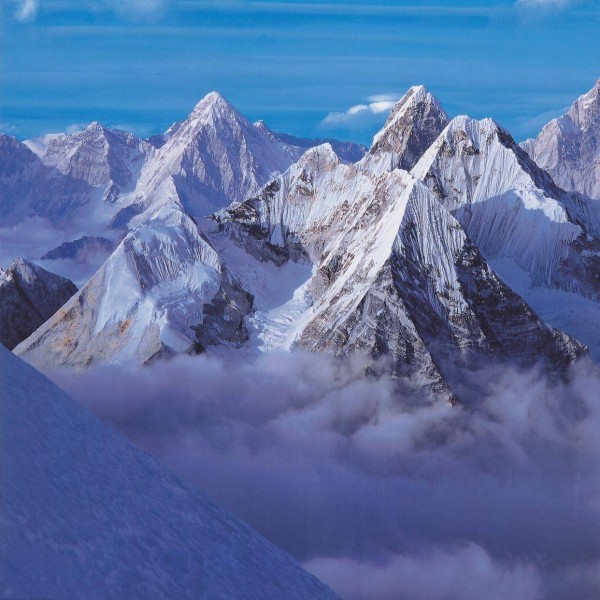

5500米高空的艺术爆破:环保争议下的喜马拉雅烟花秀该何去何从?

去尼泊尔徒步博卡拉环线,体验喜马拉雅山脚下的冒险 #生活乐趣# #旅行建议# #冒险旅行体验#

当火药艺术家蔡国强的"升龙"烟花在喜马拉雅山脉5500米高空炸裂时,金色巨龙腾空的画面迅速席卷社交网络。这场由某户外品牌赞助的艺术表演,却在24小时内遭遇舆论反转——主办方悄然删除视频,留下未解的生态拷问:在第三极脆弱的冻土层上绽放的烟花,究竟是当代艺术的巅峰之作,还是生态保护的灾难现场?

争议事件始末:艺术与生态的碰撞

9月19日傍晚,西藏江孜热龙地区的雪山脊线上,21351发环保烟花构成三幕动态"升龙"。主办方声明强调采用了生物可降解材料,实施动物迁移和植被修复预案,并引用北京冬奥会环保认证作为背书。但海拔5500米的特殊地理环境让这些承诺显得苍白——中科院青藏高原研究所数据显示,该区域冻土层破坏后自然恢复需80-120年。

争议焦点集中在三个方面:环保烟花仍含硝酸盐类化合物,其降解速度在高原低温环境下大幅延缓;爆破产生的140分贝声压远超藏羚羊等高原动物承受极限;当地藏族传统的"山神信仰"中,爆破声被视为对神灵的亵渎。尽管获得行政批文,但文化认同的缺失使这场艺术表演陷入伦理困境。

当代艺术的生态代价:从大地艺术到高空爆破

对比大地艺术先驱克里斯托夫妇《包裹海岸线》耗时3年的环境影响评估,蔡国强团队仅公示了2页纸的环保声明。这种差异折射出当代艺术创作中的评估缺位——2021年《自然-生态与演化》期刊研究指出,全球68%的环境艺术项目缺乏专业生态评估。

青藏高原的生态敏感性远超普通场地。中国地质调查局监测显示,高原车辙印的植被恢复周期长达47年,而本次烟花秀涉及3.2公顷作业面。更棘手的是声波扰动问题:北京林业大学动物研究所模拟实验证实,单次爆破可使方圆5公里内岩羊种群产生应激反应持续72小时。

神山信仰与艺术强权:未被倾听的在地声音

在藏文化语境中,热龙地区属于"乃钦康桑"神山体系。西藏大学民俗学教授次仁旺堆的田野调查显示,当地牧民至今保留"春不伐木,冬不鸣金"的禁忌传统。艺术团队虽取得行政许可,但未进行充分的社区沟通——这种"文化盲视"在当代艺术创作中屡见不鲜。

法律层面存在明显漏洞。《非物质文化遗产保护法》第26条要求尊重相关社区文化空间,但《环境保护法》未对文化生态保护作出具体规定。这种交叉地带使得类似项目往往通过行政程序规避文化伦理审查。

替代方案可行性研究:科技能否弥合艺术与生态的裂缝

数字技术提供潜在解决方案。2022年冬奥会使用的LED虚拟烟花耗电量仅为传统烟花的3%,且可精确控制光谱波长避免光污染。不过蔡国强团队在泉州无人机秀的失败案例(2903架无人机坠海)表明,新技术成熟度仍是瓶颈。

更具建设性的思路是重构创作范式。参考《包裹凯旋门》项目中艺术家与200名当地工匠的协作模式,高原艺术创作可建立三方协作机制:艺术家提供创意,生态学家把控干预强度,当地社区参与效果评估。蔡国强本人曾在采访中提及"艺术应学会做减法",但实践层面尚未突破。

艺术伦理的边界重构:我们需要什么样的公共艺术?

本次事件暴露出公共艺术评价体系的缺陷——我们亟需建立包含生态成本核算的价值评估框架。瑞士已实施"高山艺术创作白名单"制度,将冻土带、濒危物种栖息地等纳入绝对禁区。这种刚性约束或许值得借鉴。

真正的当代艺术不应是征服自然的凯歌,而应成为生态文明的注脚。当烟花散尽,留给喜马拉雅的不应是生态伤痕与文化裂痕,而是关于艺术本质的深刻反思:在气候危机时代,最震撼的艺术或许是学会克制。

网址:5500米高空的艺术爆破:环保争议下的喜马拉雅烟花秀该何去何从? https://klqsh.com/news/view/258373

相关内容

明星导师频现争议,选秀节目何去何从喜马拉雅“喜剧播客”为年轻人减压

马秋元红毯首秀惊艳全网,打破‘高挑霸权’的时尚宣言

高雅音乐也在烟火日常中

持续霸屏,争议不断,脱口秀综艺的“破圈”之路何在?

在青岛的街巷烟火间 慢品一场场艺术盛宴

艺人转型应该何去何从?赵露思给出了答案

2022复盘与2023前瞻:下一档爆款综艺从何而来?

新老旅综暑期档“对打”,同质化竞争如何破局?

麻花特开心第二季