从“中国接受史”视角走进《贝多芬》,音乐学家杨燕迪解读别样贝多芬

经典音乐作品如贝多芬的交响乐丰富听觉享受 #生活乐趣# #读书乐趣# #经典著作#

贝多芬,一个即便不是音乐专业人也不会陌生的名字,历来研究这位享誉世界的德国作曲家的学术专著汗牛充栋,传记文学也数不胜数,我们还能如何解读贝多芬?

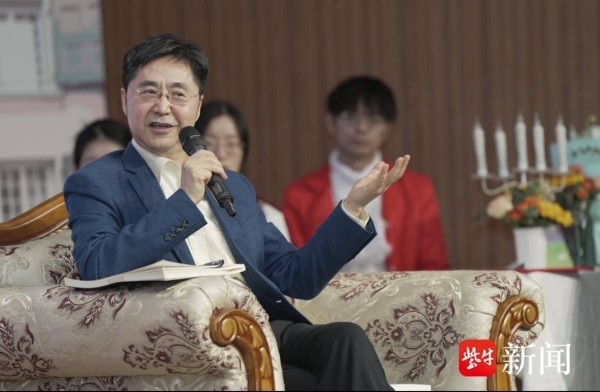

11月8日,围绕美国著名音乐学者马克·埃文·邦兹教授撰写、中国音乐家协会副主席、中国音协西方音乐学会会长杨燕迪作序的牛津通识读本《贝多芬》,杨燕迪在南京艺术学院,与师生们一同走进贝多芬的音乐世界,开启了一场关于经典、青春与生命的深度对话。本次活动由南京艺术学院、译林出版社联合主办,南京艺术学院盛小华教授担任主持人与小提琴演奏,南京艺术学院教师陆师阳担任钢琴演奏,在现场为师生们带来贝多芬的经典旋律。

对于每一个学音乐的人来说,贝多芬的作品都是必须学习的,“我们常在思考一个问题,贝多芬在音乐史上为什么会有这么高的地位?”杨燕迪首先抛出了这样一个关于“经典为何能够成为经典”的问题,随后,他从德意志文化发展历史、德国音乐教育的发展深入浅出的解释了为什么德国能够出现贝多芬这样的“乐圣”,“理解了德意志的文化生态,你就能发现出现贝多芬这样的音乐圣手不是一个偶发的、孤立的现象,德意志民族在政治上的软弱造成了这个民族的人有着复杂的心态,面对虚弱的政治,他们转而从文化上寻找自我,因此德意志民族在音乐、哲学、诗歌上都取得了相当高的造诣。”

对于中国文化界和知识界,贝多芬的名字自20世纪上半叶开始通过傅雷先生迻译的罗曼·罗兰《贝多芬传》而广为人知。共和国成立后,贝多芬作为音乐艺术最著名的代表人物之一受到高度重视,他的诸多重要作品频繁亮相,及至改革开放,贝多芬在中国的接受更是几近“家喻户晓”。除大量现场演出外,学术研究和图书出版也适时跟进,以满足大家对于鉴赏和理解贝多芬的需求——如进入新世纪以来出版的多种贝多芬传记中译本即为明证。“贝多芬可以说是法国大革命之子,启蒙运动的核心价值观自由、平等、博爱很深刻的影响到贝多芬的艺术理解,所以我们可以感到贝多芬的音乐作品特别有现代感,他对个人价值、尊严的弘扬充分的体现在他的作品里,人的无穷的创造力和可能性在贝多芬的音乐里得到了前所未有的表达,所以他成为了那个时代真正的时代最强音,影响到了——至少是——西方音乐史的发展。当我们在看19世纪西方音乐史的时候,你会看到19世纪的西方音乐几乎是整个笼罩在贝多芬之下,你甚至可以将之称作贝多芬的影响史。”时至今日,贝多芬的音乐作品仍在不断鸣响,不断感动着每一位听众,“我们说一位艺术家在历史上的地位,一个要看他当时的创作成就如何,另一个要看他对后人的影响,在这两方面上,贝多芬都达到了极致。”

对于牛津通识读本《贝多芬》,杨燕迪也给出了很高的评价,这本小书篇幅简短,要言不烦,体例安排独特,文笔深入浅出,作者以“怒容”“生平”“理想”“失聪”“爱情”“金钱” “政治”“作曲”“早期—中期—晚期”“音乐”“‘贝多芬’”为标题,分十一个章节来框定自己的论述。读者一看便知,这不是历时性的叙事,而是对特定个别范畴的“横剖面”式专题考察。这些专题不仅触及贝多芬的生活纪事,也涵盖他的创作发展与作品解读,书中诸多细节都体现出作者冷静分析式的现代学术态度,“关于贝多芬,有说不完的话语,道不尽的论题。多少年来,有关贝多芬的论著和文字之多,称得上汗牛充栋。而这本短小精悍、简明扼要的《贝多芬》,一册在手,让读者迅速统揽全局,也不时洞察幽微,足见作者的用心和功力。”

扬子晚报|紫牛新闻记者 沈昭

网址:从“中国接受史”视角走进《贝多芬》,音乐学家杨燕迪解读别样贝多芬 https://klqsh.com/news/view/276470

相关内容

贝多芬的励志故事(精选30篇)音乐家趣事:贝多芬竟不会做加减法!

贝多芬的另类故事:从音乐传奇到生活小事的探索

音乐资讯|月光奏鸣曲创作背景?贝多芬生平及创作历程

“全景贝多芬”!西安大剧院首秀→

“完全贝多芬”吕思清小提琴独奏音乐会本周末深圳上演

欧拉轶事:他就像数学界中的贝多芬

代显梅|快乐的边缘人:《哈克贝利·芬历险记》中的机智幽默与人文精神

“弦上宁峰”不容错过!林大叶将携手宁峰演奏贝多芬小提琴协奏曲

《芬尼根的守灵夜》中文注释本:一场阅读游戏,打破语言边界