从苏东坡身上学习超然乐观的人生态度

终身学习的人生态度:活到老学到老 #生活技巧# #学习技巧# #终身学习观念#

在中国文化的天宇里,苏轼是璀璨的星斗,他是继李白、杜甫之后,在中国文坛上影响深远的艺术巨匠。他的诗、词、散文、书法、绘画在宋代艺术天地里独放异彩。他以聪慧的察赋才华、全面的艺术修养、坎坷的人生道路、超然的生活态度,对后代的文人及传统思想文化产生了重要影响。

但愿人长久,千里共婵娟。汉语文化辐射范围内,没人不知道这句诗。

积极入世 匡扶天下

嘉佑年间,苏轼就是怀着“奋励有当世志”的宏大抱负和干一番经世济时大业的雄心壮志进京应试的。他唱道:“为君铸作百炼刀,要斩长鲸为万段”、“丈夫重出处,不退要当前”、“屈原古壮士,就死意甚烈……大夫知此理,所以持死节”, 俨然以一副舍命报国、风骨凛然的儒者面目走上了他的政治舞台。

与一般人不同的是,苏轼即使被贬,身陷困境,也坚守济世的理想。

他在离开黄州而往汝州的途中,会晤了王安石,对王安石“不在其位,不谋其政”的观点予以了批判。不难看出,苏轼在艰危困难中不忘国事,并不像其他失意文人那样,仅仅流露出慨叹身世的诗词文赋,而是抓住可能的机会,为国为民做一点切实的事情,哪怕是通过间接的方式。可见他的人生观毕竟是人世的、积极的、乐观的。其处事的心理准则,依然体现着儒家的进取精神。

苏东坡也爱“呵呵”,这是写给因“河东狮吼”而出名的好友陈季常的信。

除了政治和人生的济世理想之外,苏轼对现实生活也是热爱的,即使隔了遥远的历史,我们仍能从他的诗词和关于他的传闻轶事中体会到他对现实人生的热爱,那种快乐令人向往。像“忽然浪起,掀舞一叶白头翁”的潇洒;“殷勤昨夜三更雨,又得浮生一日凉”的欣慰,在逆境中仍能品出生活的甘美。苏东坡还发明出许多美食,比如东坡肉,大家感兴趣的话下一篇我写一下。

东坡肉

旷达真率 超然出世

儒家入世、佛家超世、道家避世的思想都在影响和感染着苏轼,但由于他过人的慧根,他没有投入任何一种信仰,而是将儒家的弘毅精神与道家的无为无不为的思想和佛家的脱俗超世之境圆融地贯穿于自身,以外儒内道的形式在失衡的社会天平上找到了生存的支点,以一种旷达真率的心态立足于世。

在顺境中的淡泊

元丰末年至元佑年间,苏轼时来运转,甚至有过“未周岁而阅三宦”的殊遇。“人在玉堂深处”时,却怀念黄州东坡雪堂“手种堂前桃李,无限绿阴青子”;他还告诫自己说:“居士,居士,莫忘小桥流水”。苏轼这种在顺境中淡泊自守的品格难能可贵。

在逆境中的从容

作于黄州时期的《定风波·莫听穿林打叶声》便是一个显例。上片写途中遇雨时的情景:“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。”在突如其来的风雨面前内心的坦荡与气度的从容。毫无疑问,苏轼在逆境中的这些心态,都是经过自我调节的结果:他已从一次次政治斗争的噩梦中醒来,恐惧、惊惶、困惑、委屈等已消解殆尽。

在境遇变化时的通达

苏轼谪居黄州时,效法陶渊明,躬耕东坡,似有无限快慰与满足:“昨夜东坡春雨足,乌鹊喜,报新晴”。晚年远贬海南,艰苦备尝,九死一生,而笔下春景仍富有生机与活力:“春牛春杖,无限春风来海上。便丐春工,染得桃红似肉红”。即此一端,亦可见苏轼确实做到了“此心安处是吾乡”。

超然的文化人格

出仕与退隐既是中国古代知识分子一生面临的文化选择,也是处理自我与社会关系的一种方式。苏轼同样面临着这样的人生和心灵的矛盾。

《水调歌头·明月几时有》不仅抒发了苏轼外放期间的寥落情怀,也寄寓了“出世”、“入世”的双重矛盾心理。言明“出世”之志,又恐“高处不胜寒”,说入世不易,出世尤难,在“进”与“退”、“仕”与“隐”之间困惑、徘徊。

在《前赤壁赋》和《念奴娇·赤壁怀古》中,苏轼做出了心灵的抉择。在赋文中,通过主客问答,展示了两个自我的对话。客之独白,表现了苏轼内心那企望超脱于人生之上的精神追求,这里所说的曹操,与词中好“雄姿英发”的周瑜,原来彼此争胜的双方,而结果呢?“大江东去,浪淘尽千古风流人物”,曹公与周郎连同他们的事业功名,都化作了一番虚无。于是“哀吾生之须臾,羡长江之无穷,挟飞仙以遨游,抱明月而长终。”人们期冀着与永恒同在,然而这都是不可能的。“知不可乎骤得,托遗响于悲风”,这里的悲哀正是无法超脱的悲哀。面对如此悲哀,苏轼的态度,是以不变的眼光看待物与我,那么二者就是无穷无尽的了。这种不变,对于清风明月而言,“逝者如斯,而未尝往也,盈虚者如彼,而卒莫消长也”,符合此理于人生,就是齐生死,等荣辱,不为悲事而悲,不为乐事而乐。唯其如此,词中才有了“多情应笑我,早生华发”的自我嘲笑。

《定风波》词所记:“河湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉,已而遂晴,故作此。”词云:“回道向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。”在苏轼眼中,不为风雨而狼狈亦不为晴明而欣慰,只要心境超达,即使身处狼狈之境,同样能得自适之趣。他之所以不退避现实,是因为他深信人生的某些遭遇只是偶然的,不退避,原是由于不值得退避。在《记松风亭》里,诗人更认为人应当如随风飘落的落叶,随遇而安,眼前此处,就是安身立命处,进亦在此,退亦在此,得亦在此,失也在此,一切的一切,就无须远去他求。

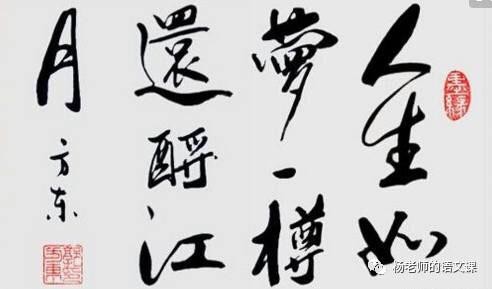

李泽厚在《美的历程》中说:“苏轼一生并未退隐,但他通过诗文所表达出来的那种人生空漠之感,却比前人任何口头上或事实上的‘退隐’、‘归田’、‘遁世’要更深刻更沉重。”“人生如梦”、“古今如梦”、“万事到头都是梦”、“却对酒杯浑似梦”,梦的虚幻感与乐观进取的精神、旷达超脱的情怀交织在一起,使苏轼一生既轻松释然又悲沉肃穆。

人生如梦

苏轼的复杂的心理,实际上正是当时整个士大夫文人阶层心理状态的反映,看不惯现实的一切,却又抛舍不了这一切。出仕与退隐,是他们无法解脱的内心矛盾。然而苏轼之所以是苏轼,就在于他深深理解了人世间与自然界之中都有着不可调和的矛盾,并在两个相矛盾的自我中找到一个契合点,那就是身世两悠悠,并不眷恋和追逐于其中任何一端,始终以一颗无私之心去处世待人,达到“至人”境界。在苏轼的这种至人襟怀下,我们既可感受到他“先天下之忧而忧”的忧患意识,也能感受到他坎坷之境而不改其乐的人格魅力。

苏轼的超然人格,在根本上是解决了“出”与“入”的矛盾,实现了在困境中生活和精神的超越,并大大开拓了“人生如梦”这一古老哲学命题的新境界。

不可否认,苏轼的一生展现的是最为健全、最为圆融,可亲、可敬的活生生的真实人生,同时包含了最大限度的人性的丰富性和发展的可能性,此种超然人格令人神往。

举报/反馈

网址:从苏东坡身上学习超然乐观的人生态度 https://klqsh.com/news/view/119433

相关内容

苏东坡的书法与人生:从十六乐事窥见的哲学奥义从苏轼到苏东坡,观逆旅中的灵魂蜕变

苏东坡10首诗词,豁达胸襟,乐观人生

人生高标:狂、旷、谐、适——读王水照《苏东坡传》| 徐景洲

苏东坡:如何度过低谷期,决定了你的格局

3500万网友都在听的意公子,让当代人与苏东坡“共情”

遇到人生低谷时,不知怎么办?看看苏东坡的经历,或许你能找到答案

苏东坡说,写作使我快乐

东坡988岁诞辰——回首千年,走进东坡传奇人生!

线上听书推荐 | 每一个中国人的心里,都有一个苏东坡