身体对于我们理解电影有什么用?

它有助于理解为什么某些事物我们会觉得‘美’ #生活知识# #生活美学# #美学心理学#

哲学家海德格尔曾如此评价现代世界:“世界正越来越被把握为图像”。在一个图像淹没日常、技术不断更迭的时代,我们的注意力在高速地被调动。我们不断“观看”,却误以为这只是一种意识的活动,而忽略了身体真实的感知与在场。薇薇安·索布恰克提醒我们,我们不应仅仅用技术代替我们感知世界,而是要重视“具身经验”的重要性,她以电影为例说明了这一问题。以下内容经出版社授权摘编自《肉体的思想》,有删改,注释从略,小标题为摘编者所加。

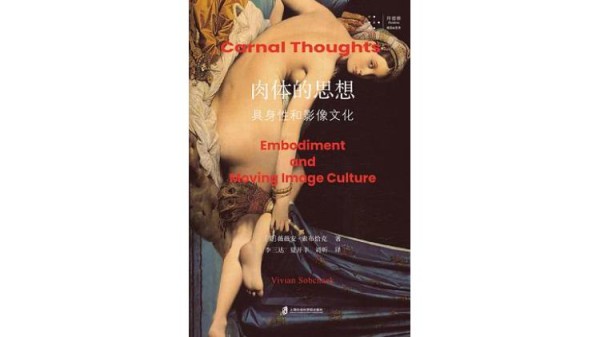

《肉体的思想:具身性和影像文化》

作者:薇薇安·索布恰克

版本:上海社会科学院出版社·拜德雅

2025年7月

1

电影理论家为何排斥谈论身体?

在电影理论史的早期,有各种各样了解电影艺术和我们可感知的身体之间所存在的意义关联的尝试。彼特·沃伦(Peter Wollen)指出,伟大的苏联导演和理论家谢尔盖·爱森斯坦倾心于象征主义运动,在他的职业生涯的后期他一直在研究各种“感觉的同步化”(synchronization of the senses),他写的“关于联觉(synaesthesia)的著作非常博学和有趣,尽管它们从根本上说是不科学的”。

吉尔·德勒兹(Gilles Deleuze)写道,爱森斯坦“不断提醒我们‘知性电影’(intellectual cinema)有相关的‘感官思想’或‘情绪智力’,没有这些,电影就是毫无价值的”。在一篇有趣的短文中,莱斯利·斯特恩(Lesley Stern)使用翻跟斗的比喻来处理电影艺术和身体之间的关系,他描述了对爱森斯坦来说运动的身体是如何“在电影中被理解和构造的……这不仅仅是一个再现的问题,而且也是感官震动回路(the circuit of sensory vibrations)的问题,它将观看者和屏幕连接在一起”。

早期的这种对电影中身体效应的兴趣,或许从一个方面来说在 20 世纪 30 年代达到了高潮,这个时期美国的佩恩研究所(Payne Studies)做了一些经验主义工作——其中一些研究定量测量了电影观众的“电流反应”(galvanic responses)和血压等;另一方面是定性分析,在 20 世纪 30 年代和 40 年代,沃尔特·本雅明(Walter Benjamin)和西格弗里德·克拉考尔(Siegfried Kracauer)做了受现象学影响的唯物主义工作。本雅明在他著名的《机械复制时代的艺术作品》中谈论“触觉占有”(tactile appropriation)时谈到了电影的可理解性,在其他地方他又讲到了观看者的“摹仿能力”(mimetic faculty),即知觉的一种感官和身体形式。克拉考尔将电影的独特性置于媒介的根本能力之中,即从生理和感官上刺激我们;因此他把观看者理解为一个“肉体- 物质存在”(corporeal-material being),一个“有皮肤和头发的人”,他告诉我们:“在电影中呈现自身的物质元素直接刺激了人类的物质层:他的神经,他的感觉,他的整个生理基体。”

然而,直到最近,当代电影理论一般都忽略或省略了电影艺术的感官位置和观众的“肉体 - 物质存在”。因此,如果我们通读这个领域的著作,就会发现英语世界中只有非常少的持续工作涉及电影经验里的肉体感官性,以及它构成什么意义,如何构成意义。仅有少数例外,包括琳达·威廉姆斯对她所说的“身体类型”(body genres)正在进行的研究 ;在《观察者的技术》(Techniques of the Observer)一书中,乔纳森·克拉里(Jonathan Crary)承认,观看者的“肉体密度”与19世纪新的视觉技术一起出现;史蒂文·萨维罗(Steven Shaviro)在《电影身体》(The Cinematic Body)一书中用德勒兹式的语气强调观看电影的内脏事件(visceral event);劳拉·马克斯(Laura Marks)的作品讨论了“电影的皮肤”和“触摸”,这种“触摸”注重她所形容的与身体和影像相关联的“触觉视觉性”(haptic visuality);埃莱娜·德·里奥(Elena del Río)写的几篇文章尝试从现象学的角度消解“外在和内在的严格二元界限”;珍妮弗·巴克(Jennifer Barker)即将出版的著作提出了一种电影触觉的现象学。

然而,一般来说,大多数电影理论家似乎仍然因为身体而感到尴尬或困惑,这些身体常常在电影中肆意且粗鲁地行事,不由自主地与细腻的感性、智力歧视以及批判性反思的语汇相对立。事实上,正如威廉姆斯在谈到她所强调的色情、恐怖、情景剧的“低俗”身体类型时所表明的那样,当我们体验到“明显缺乏适当的审美距离,全身心地投入感官和情感之中的一种感觉之时”,某种不适就出现了。她告诉我们:“我们感觉受到这些文本的操纵——就像是‘泣不成声 ’(tear jerker)和‘毛骨悚然’(fear jerker)之类的俗语所表达的。身体对这些电影的反应是不由自主且不言而喻的条件反射,如威廉姆斯写道,“阴茎的长度”标志着性冲动;惨叫、昏厥,甚至心脏病发作标志着恐怖;“一块,两块,或三块手帕”则标志着情绪 。

电影《银翼杀手2049》剧照。

在大多数情况下,对电影的肉体反应被认为是过于粗鲁的,以至于不能对其进行广泛的阐述,除非把它们与其他更具有“动感”的娱乐形式,如主题公园游乐设施,或者与汤姆·甘宁(Tom Gunning)曾经具有历史基础现在却成为笼统指称的“夺目电影”(cinema of attractions)联系起来,因为它们具有廉价的兴奋、商业上的影响和文化上的联想。因此,学术兴趣与其说是关注电影在身体上唤起我们意义的能力,不如说是关注这些关于感官性的电影吸引力所揭示的经典叙事的兴衰,或当代娱乐行业的跨媒体结构,抑或是我们的文化在媒介弥漫的时代下所欲求的即时感官沉浸的消遣。

2

对身体的忽视背后的观念论假设

然而,重要的讨论往往还主张诉诸我们感觉中枢(sensorium)的电影是电影中的精华。例如,在为《生死时速》写的评论中,理查德·代尔(Richard Dyer)把“卢米埃尔的观众因为屏幕上列车迎面驶来而产生的恐惧,与 IMAX 和 Showscan2 的情形相提并论,认为所有电影本质上都是“感官电影”。事实上,他认为电影艺术的本质是再现和实现我们这样的欲望,即渴望一种“潜在的感受模式,行动自由,对身体的信心,对物质世界的介入,这个世界被编码为男性(也包括异性恋与白人),但是所有人都需要进入其中”。

然而,尽管代尔承认观众对电影的直接身体经验的重要性,但是他却不知如何解释它的存在。他告诉我们:“对很多人来说,电影就是对感觉运动的颂扬,我们是在某种还不清楚的感觉 / 意义上作出‘仿佛是真的一样’(as if real)的反应。”这种动态结构以我们的身体为根基,对电影艺术的视觉及听觉表象作出反应,它不仅作为一个持续的奥秘得到了清晰的阐述,而且对经验的本质的“被给予性”(giveness)也被“仿佛是真的一样”这句短语所动摇——这句短语本身被引号所包围,质疑对这种被给予性的质疑,使我们进一步陷入了经验的不确定性的嵌套结构(mise en abyme)之中。

感觉运动的这种“还不清楚的感觉”和“仿佛是真的一样”引起了身体的反应,标志着学者不仅在面对我们的电影感官经验,而且在面对我们没有能力将这一经验的肉体主义(somatism)解释为不只是 “纯然”的生理反应,或承认它的意义不只是隐喻的描述之时所表现出来的困惑和不适 。因此,报道中用来描述电影经验的感性和情感维度的语言已经被描写为不严谨的人文主义批评的一个通俗版本,在 20 世纪70 年代初期,这种人文主义批评由于更“严格”且更“客观”的描述方式的出现而被电影研究淘汰。因此,对电影的描述中的感官参照已被普遍视为过度的修辞或过度的诗意——由此,感官性更多位于语言那边,而不是身体这边。这种观点是种同义反复。正如萨维罗所指出的那样,它将感觉“涵括在普遍的(语言或概念)形式之中,只是因为它已经设置了那些形式,以便首先描述感觉”。

这种对身体本身“产生意义 / 感觉”(make sense)的忽视基于“观念论的假设,即人类经验在本源上、在根本上就是认知性的”。带着这样的观念论假设,萨维罗继续说道:是把知觉的问题化约为知识问题,把感觉与感觉的反思意识相等同。这种黑格尔式的和结构主义式的等同压抑了身体。它忽略或并不考虑原始感觉的原生形式:情感、激动、刺激和压抑、快乐和痛苦、震惊和习惯。相反它假定了脱离肉体(disincarnate)的眼睛和耳朵,它们的数据在自我意识或实证知识(positive knowledge)的形式中立即被客观化了。

总之,尽管人们已经越来越有兴趣这样做,但是我们尚未了解电影可理解性的肉体基础,尚未了解要在比喻上理解电影,我们必须首先在实际上理解它们。这不是同义反复——特别是在一门长期且努力地把视觉和反射性(specularity)的感觉和意义从身体中分离出的学科中,这一身体,在经验中,始终在与其他接触世界的感官手段的合作和重要交换中亲历视觉,这一身体在产生意识和反思思维之前就已具有感觉。因此,尽管目前的学术研究中出现了“身体”的拜物化,但大多数理论家仍然不太知道该用他们难以控制的敏感肉身和感觉中枢做什么。我们的感觉和反应向盛行的对电影的语言学式和精神分析式的理解提出了一个难以忍受的问题,这种理解建立在约定符码和认知模式上,并且建立在缺席、匮乏和幻觉的基础上。它们对流行的文化假设也构成了难以忍受的挑战,这种假设认为电影影像纯然由二维几何构成 。

电影《银翼杀手2049》剧照。

当代电影理论把电影仅仅设定为一种客观的象征性表象模式,还原性地把观众的主体性的和丰满的视觉抽象出来——“去肉体化”(disincarnating)——并将它仅仅设定为一种“距离感”,这一理论的主要困难在于理解人类的身体在事实上真正地被电影“触动”和“感动”是如何可能的。

在最坏的情况下,当代电影理论并没有严肃地思考过电影中的身体性存在——在最好的情况下,它一般也不知道如何回应及如何描述电影如何“感动”和“触动”我们的身体。相反,一些例外表明,电影理论已经试图(我认为是有些防备性地)将看电影时含糊且难以控制的主观性感官的具身性经验放回它“正确的”(也即客观的)归属的位置:它将屏幕上的感觉定位为电影表象的符号学效果以及电影对象的语义属性,或者将银幕之外的感觉定位在观众幻想(phantasmatic)的心理形态、认知过程和基本的生理反射之中,这些并不构成重大的意义问题。

然而,作为电影理论家,我们不能免除电影中的感性存在——让我们承认这一点,我们也不希望这样。作为“活体”(在此使用现象学术语,强调“这具”客观的身体总是作为“我”的身体进行主观的亲历,有所区别地投入且积极地在世界中并制造对于世界的感觉和意义),我们的视觉总已是“有血有肉”的了。即使在电影中我们的视觉和听觉也被我们接触世界的其他感官模式影响和给予意义:我们的能力不仅可以去看和去听,也可以去摸、去闻、去尝,且总是本体感受性地(proprioceptively)感受到我们在世界中的重量、尺寸、重力和运动。总之,电影的经验不是对于我们身体的某一方面有意义,而是由于我们的身体而具有意义。这就是说,电影唤起了我们的“肉体思想”,这一思想奠基并提供了更多的意识分析。这种“掌控”的凝视意味着文艺复兴时期具有特权的透视法,以及它的作为描述电影空间的解释模型的世界的笛卡尔式“制造”(carpentering)。

因此,我们需要改变先前构想中提出的电影经验的二元对立和二分(bifurcated)结构,而且相反地要把电影观众的活体假定为一个肉体性的“第三项”,它奠基并中介了经验和语言、主观视觉和客观影像——在可逆的(或交织的)知觉和表达过程中既分化又统一它们。的确,正是活体同时提供罗兰·巴特所说的逃离语言却仍驻留在其中的“第三”或“模糊的”含义的场所和起源。

活体被抛入一个有意义的生活世界中,它总是已经参与到它的各种感觉彼此协作的意义生产能力的沟通与转变之中——这一过程将一个感觉的含义变成另一种感觉的含义,把实际意义上的东西转换成隐喻意义上的然后再转换回来,且前反思性地奠定了“更高阶”符号学的更特殊且更具反思性的辨别力。换句话说,我们可以说,活体既提供又扮演着主观感受和客观知识之间、感觉(senses)和它们的意义(sense)或意识含义之间的相互的可逆性。在这方面萨维罗是最有说服力的:

在我自己身体的生理和情感反应之间,以及在银幕上的身体与影像的出现和消失、突变和持续(perdurances)之间,不存在结构性的缺失,也不存在原初的划分,但存在一种连续性。这个重要的区分不是身体与影像或真实与其表象之间的有层次的、二元的区分。它确切地说是辨明可以一般被定义为身体和影像之中的多样且不断变化的互动的问题:静止和运动、行动和受难、混乱和空虚、光亮和缺乏的程度……影像不能与身体相对立,就像表象与其难以抵达的指涉物相对立一样。对于难以捉摸之物来说,增补的物质性萦绕着机械复制的(据称是)理想化过程……肉身内在于电影装置之中,同时也内在于它的主题和它的界限。

原作者/薇薇安·索布恰克

摘编/刘亚光

导语校对/李立军

举报/反馈

网址:身体对于我们理解电影有什么用? https://klqsh.com/news/view/218497

相关内容

自媒体给我们带来了什么?对我们的生活有什么影响?为什么我们的身体会带静电? 3种方法防止静电攻击

为什么我们的身体会带静电?如何正确防止静电攻击?

当我们讨论电影时我们到底在讨论什么

健身对身体有什么好处

当我们谈论电影时,我们在谈论什么

骑行对于我们,意味着什么呢?

我们为什么走进电影院?观影原因与题材选择

看电影能丰富我们的生活吗?了解电影吗?

看电影都有什么好处?