不该总调侃男性,但脱口秀可冒犯的已寥寥无几

阅读陪伴,让孤独变得不再寂寥。 #生活乐趣# #生活体验# #读书生活感悟# #阅读陪伴的乐趣#

我们总在讨论冒犯的边界,可有没有想过,也许问题不在于谁被冒犯了,而在于——我们只剩下能冒犯的了?

这不是一个关于“男人该不该被骂”的辩论题,而是一面照出当下脱口秀困境的镜子。当女性讲原生家庭,讲职场歧视,讲婚姻围城,观众点头称是;当男性讲加班、讲买房、讲育儿压力,台下也未必没有共鸣。可为什么一到性别议题,尤其是男性被调侃时,情绪的火药桶就一点就着?是因为玩笑太刻薄?还是因为我们早已习惯,喜剧的燃料,只能来自最安全的靶子?

脱口秀的本质是冒犯,这话没错。但如今的冒犯,越来越像一种“合规操作”——你得冒犯权势,不能冒犯弱者;你得讽刺社会,不能攻击个体;你得站在进步立场,不能“开倒车”。于是,性别议题成了最“政治正确”的创作富矿:女性讲自己受的委屈,是觉醒;男性讲自己的困境,却容易被看作“撒娇”甚至“反扑”。久而久之,创作者也心知肚明:讲男人的苦?风险大,易翻车。讲女人的痛?安全,还容易共情。于是,脱口秀舞台上,男性形象越来越扁平——不是妈宝男,就是直男癌,不是冷漠丈夫,就是育儿甩手掌柜。

可现实真的这么非黑即白吗?我朋友老陈,38岁,程序员,两个娃,房贷压身。他讲过一个段子:“老婆说我不参与育儿,我说我每天回家孩子都睡了,我参与的是‘夜班监护’。”台下笑。但这笑背后,是真实的疲惫。他不是不想参与,而是系统没给他留位置——产假只有15天,公司文化默认“养家是男人的本分”,连幼儿园家长群都默认妈妈是第一联系人。他的困境,难道不值得被看见?可一旦他把这些写成段子,评论区大概率是:“又来卖惨”“特权意识真强”。

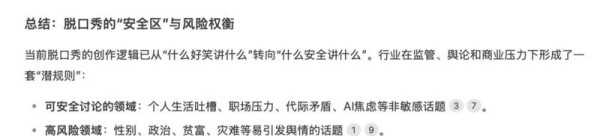

这不是个别现象。根据《2024年中国喜剧生态报告》,性别议题占脱口秀内容总量的43%,其中82%的“男性角色”呈现为负面或被解构形象。而涉及男性情感困境、职场压力、心理健康的原创段子,仅占7.3%,且多数在试演阶段就被制作方建议“调整方向”。创作者不是没有洞察,而是被市场和舆论双重规训:什么能讲,什么不能讲,早已画好安全区。

我们当然不该纵容对女性的侮辱性调侃,但也不能因此把所有对男性角色的讽刺都视为“性别攻击”。真正的平等,是允许所有人袒露脆弱,而不必担心被贴上标签。当一个女性可以讲“老公不做家务”而被理解为控诉结构性不公时,一个男性讲“我想陪孩子却没假期”也应该被听见,而不是立刻被扣上“逃避责任”的帽子。

更值得警惕的是,当脱口秀只剩下“就讲这个”——讲性别对立、讲职场PUA、讲婚育焦虑——它正在失去冒犯的锐度,沦为情绪的回音壁。我们听到了很多“爽点”,却越来越少看到“痛点”背后的复杂系统。喜剧不该只是情绪出口,它也曾是社会的刺、镜子和手术刀。

所以问题来了:如果有一天,连“骂男人”都不被允许了,脱口秀还能冒犯谁?资本?权力?还是我们自己?或许真正的进步,不是规定谁不能被调侃,而是让每个人——无论男女——的困境都能被看见、被理解,哪怕是以一种带着笑的方式。

笑,不该是一种特权,也不该是一种武器。它该是一种权利:脆弱的权利,困惑的权利,甚至“不够正确”的权利。否则,我们捍卫的或许不是平等,而只是另一种更精致的压制。

作者声明:作品含AI生成内容

举报/反馈

网址:不该总调侃男性,但脱口秀可冒犯的已寥寥无几 https://klqsh.com/news/view/221162

相关内容

48岁曾黎调侃:4个寥寥无几的粉丝不应总是指责男性,脱口秀的题材已所剩无几

冒犯的艺术还是越界的狂欢?脱口秀为何总在“冒犯”“翻车”间走钢丝

《脱口秀大会》杨笠继续调侃男性上热搜,女选手普遍亮眼

脱口秀互动中的风险与策略:从冒犯到争议性话题

男脱口秀演员引发热议:男性领导群体的尖锐调侃

解码脱口秀:逗笑、冒犯与真实

脱口秀的“双标困境”:当女性话题成为不可触碰的雷区

脱口秀冒犯边界引热议,动态多维考验法律伦理与创作预期

“脱口秀演员被举报”:冒犯式喜剧的尺度在哪里?