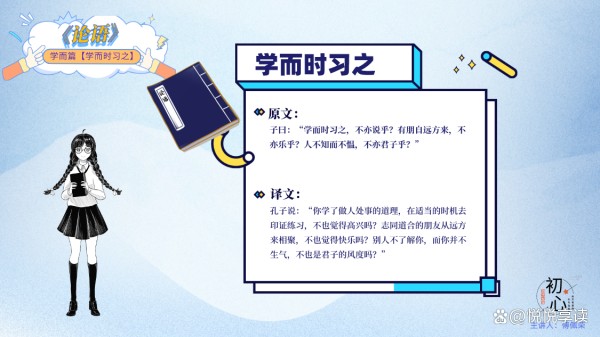

如果你有疑惑的话,可以学习一下《论语》学而篇中的【学而时习之】,孔子在这一篇中讲到了关于如何学习的一些事。

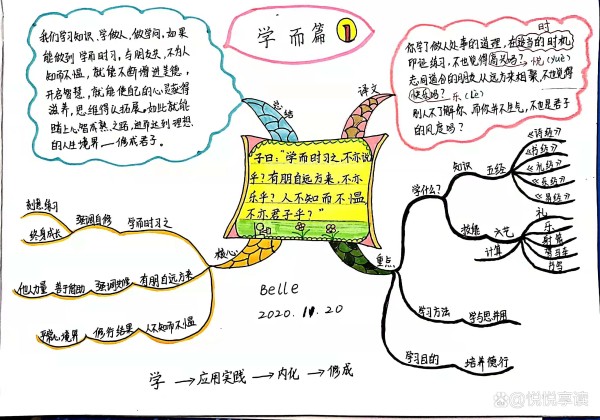

这一篇主要讲了“学什么”、“学习的方法”和“学习的目的”。

首先我们来看看“学什么”。

对于学习,古人们主要学习的是“五经六艺”,我们主要学习的是“九年义务教育”——语、数、英等等文化类知识以及德育体。

学而篇“学而时习之”的核心思想,是强调自修,是需要刻意练习的,也就是说我们要做个终身学习者,终身学习、终身成长。这样才是真正的学习。

我们都知道在孔子那个年代,他们都是有自己需要读的一套书,然后就是自主学习,并且边学边应用到生活中去,并且乐在其中,以此来达到学习的目的。

这就像孔子所说的那样——“学而时习之,不亦说乎”。所以当我们学习了,并把它应用到生活中去,学习产生了作用,那自然就能产生快乐。

相比较,在现在这个知识大爆炸的时代,我们每天都接触许多信息,看起来好像我们可以学到好多知识,而且道理似乎也都懂,可总有人埋怨生活不如意。

为什么呢?那是因为我们以为自己学过就知道了,把所有的知识都存起来,把自己当成一座行走的图书馆,却没有把知识内化并应用到生活中去。

特别是现在,有许多高学历的人过不好人生的大有人在。主要原因是他们没有“学而时习之”,他们只知道学习书面知识,应付考试。而对于生活中的生活技能一概不知,也不知道如何把所学的应用到生活中去,这样的话,生活自然是过不好的。

所以说,在生活中,孩子们除了要在学校学习课本知识外,在家里,我们家长更应该教孩子们一些生活技能和一些为人处事的道理。

接下来,我们来看看“学习的方法”。

这一篇中“有朋自远方来”的核心思想,主要强调的是共修。也就是说在学习的过程中,我们要善于借助他人的力量,学习他人身上的优点,以此来提升自己的修行。

学习的时候,如果想要突破、精进,最好是能与自己志同道合的朋友一起互相讨论,这样大家就能取长补短,一起进步。

所以这句“有朋自远方来,不亦乐乎”。就是想告诉我们,在学习时,有兴趣爱好相同的朋友一起过来学习,是一件非常快乐的事。

都说同频率的人容易产生共鸣,那种思想与思想互相碰撞出的火花,提高了学习效率,并且收获的更多。

最后,我们来看看“学习的目的”。

这一篇中“人不知而不愠”的核心思想,主要强调的是修行的结果,也就是”学习的目的“。

当我们能做到,别人不了解我们,对我们说三道四,能不生气时,这就达到了真正的修行。其实这也就是我们一生都要修行的功课。

生活中,我们大多数人是离不开群居生活的,既然要与人来往,就难免会产生问题。因为我们每个人的生活环境、生活认知都不相同,自然在看待人或事上,就会有不一样的看法。所以别人不理解你、不了解你,这是再正常不过的一件事。

如果别人不了解我们,我们就生气的话,你就很难快乐起来。你看一般有君子风度的人就容易做到不生气。

都说”宰相肚里能撑船”,只要你有容人的大气量、大格局,能包容别人难以包容的,就说明你的修行又进一步了。

所以说,学习到最后的目的,就是能容人,允许差异存在。

结语:

这一篇一直在强调学习是一件快乐的事,比如“说”、“乐”、“不愠”。由此可见情绪是我们在学习过程中最应该修炼的。当我有好的情绪,其它的一切自然就都会好起来。

在生活中,如果我们能做到开开心地学习、开开心地做事、开开心地与人相处,那么我们这一生还能有什么好遗憾的呢?是吧!

所以说,要想人生更美好,最好的修行之路就是要先学习,再把它应用实践到生活中去,最终完成修行。

生活中,你又是怎样学习的呢?有什么好的学习方法呢?学习这篇《论语》后,你又有什么样的想法呢?欢迎一起讨论。