张慧瑜:人民性是新大众文艺的创作根基

创新文化鼓励大众参与创造新事物 #生活乐趣# #创新乐趣# #创新文化#

记者刘佳璇 编辑覃柳笛

新大众文艺更强调“大众”作为文艺创造主体与主动参与者的身份。同时,它更突出文艺满足人民精神文化需求、承载大众精神表达的价值。

2025年4月26日,2025年贵州省从江县加榜梯田“开秧门”暨首届加榜“T”田秀活动举行。图为村民在贵州省从江县加榜梯田上参加梯田走秀活动(杨文斌/摄)

自“新大众文艺”提出以来,在文化领域引发热烈讨论。这一崭新文艺现象深深扎根于当代中国的时代语境,正推动人民大众在文艺生产、传播、评价中的角色实现历史性转变。

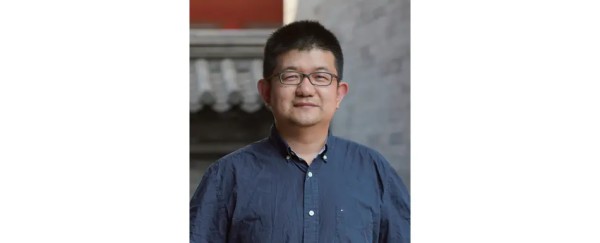

作为深度参与并研究这一现象的学者,北京大学新闻与传播学院研究员张慧瑜,自2014年起便以文化志愿者身份投身北京新工人文学小组活动,与其他文化志愿者一起,每周六为进城务工劳动者提供文学辅导,深度介入素人写作这一新大众文艺形态的发展。

近期,张慧瑜接受《瞭望东方周刊》专访,分享了他对新大众文艺的见解与观察:“新大众文艺更强调文艺对人民群众精神文化需求的满足。参与者多来自基层群众,他们在日常劳作之余坚持文艺表达、倾注创作热情,这种‘人民自己创造、为自己表达’的纯粹追求,正是‘以人民为中心’文艺理念的生动体现。”在张慧瑜看来,这类蕴含个体创造性的精神实践,能够切实提升人们的现实生活品质与精神获得感。

张慧瑜

大众参与、大众共创、大众传播、大众热爱

《瞭望东方周刊》:如何理解新大众文艺?它与“大众文化”有何区别?

张慧瑜:新大众文艺是人民的文艺,由人民参与创造、供人民审美和消费、满足人民精神文化需求、行使人民文化权利,这是文化民主化的体现,也是“以人民为中心”文艺观的具体呈现。

“大众文化”概念源于文化进入工业生产与市场商品领域,强调商业化、市场化与消费化,“大众”是文化产品的消费者与接受者。而与之相较,新大众文艺更强调“大众”作为文艺创造主体与主动参与者的身份。同时,它更突出文艺满足人民精神文化需求、承载大众精神表达的价值。

新大众文艺植根于中国实践、成长于技术变革、服务于人民需求。人民不仅是工业生产与农业生产的主体,亦是文化生产及非物质劳动的主体,在新大众文艺的发展过程里,其精神劳动成果被关注、被看见,进而激发更多人参与文艺创造。

《瞭望东方周刊》:哪些因素催化了新大众文艺在当下的涌现?

张慧瑜:新大众文艺的涌现有两个条件。一是21世纪信息技术革命带来生产方式变革,特别是移动互联网普及后,平台化社交媒体的“用户生产内容”模式,让更多民众得以参与文化生产与文艺创作,这是新大众文艺的数字技术和传播基础。

二是人民文艺传统的新发展。百余年来中国文艺的发展和社会主义文艺“以人民为中心”的创作导向,构筑了新大众文艺产生和形塑的思想根基。中国文艺的理论愿景和实践探索一直以高扬人民性为底色。

囿于经济社会发展条件的限制,人民文艺曾经很难实现创作主体的全民性。但今非昔比,随着群众文化水平、社会文化生产力和消费力的巨大提升,传统媒介条件下的文艺生产方式被新媒介、新技术打破,呈现出新大众文艺的新景观。

《瞭望东方周刊》:当前新大众文艺正处于动态发展阶段,线上线下涌现各类“泛文艺”实践。从生产机制上看,新大众文艺有哪些类型?

张慧瑜:首先是线上多元场景的文艺创作,包括且不限于如下几类:社会化媒介平台的创作,比如小红书、哔哩哔哩、抖音、小宇宙等平台上,文化类UP主发布的文化旅行、才艺表演、非遗传播和日常影像等作品,及微信公众号等自媒体的非虚构写作、素人原创内容;专业文艺App与网站的产出,如诗歌创作App里业余诗人的作品,以及悬疑小说网站上的素人故事;大众用AI辅助工具生成的绘画等。

其次是线下基层文化实践,如群众在公共空间开展的舞蹈、戏剧、音乐活动,以及艺术乡建、“村晚”“村BA”“村超”这类扎根地方的实践,部分还借互联网成了网红文化品牌;此外,民间文艺社团的自主创作、商业空间的文艺快闪等,也都是有中国特色的新大众文艺形态。

线上线下融合模式也在兴起。比如,文艺爱好者线上社群与线下书店合作的朗读会等,打破了场景壁垒。

让大众生活被看见

《瞭望东方周刊》:新大众文艺有哪些突出特征?

张慧瑜:人民性是新大众文艺的创作根基,它切实反映着当下的时代精神与文化面貌,尤其使普通劳动者的生活境遇与生命状态得到关注和呈现。尽管一些创作在技艺层面仍显质朴,带有一定业余性,但社会意义重大。

新大众文艺的创作形式具有开放性、共创性。比如“村歌嘹亮”计划里,北京谷仓乐队以音乐社区工作者身份与村民共创村歌;素人写作聚焦自身或身边人故事,用生活磨砺赋予内容生命力;基层社区话剧、乡村文艺晚会扎根群众……诸多实践共同构成文艺参与基层社会建设、推动公共文化创造的过程。

《瞭望东方周刊》:如何看待新大众文艺的时代价值?

张慧瑜:过去,在大众文化领域,有的文艺创作过于追求商业价值和流量价值。而新大众文艺追求人民群众精神文化需求的满足,这种个体化的、创造性的精神生活对现实生活有提升作用。

新大众文艺是人民文艺在新时代发展的新阶段,在审美旨趣上,它更为包容、多元,鼓励个人参与、发挥创造力,全面激发文化创新创造活力。整体上,新大众文艺凝聚着社会主流价值观,以大众创作群像呈现时代精神,微观层面的个体表达与宏观层面的价值引领彼此有机联系,使文化景观更加丰富。

《瞭望东方周刊》:素人写作是新大众文艺中较受关注的领域,你对此有何观察?

张慧瑜:素人写作指作为“非职业作家”的普通人开展的文学创作,是新大众文艺的重要类型。

自“五四”新文化运动起,很多职业作家都经历了从素人到专业的转变。早在革命战争年代,在革命根据地,党的新闻、文艺工作者就鼓励群众参与新闻写作,积累了工农通讯员和群众写作运动经验,这种业余、大众写作弥补了农村专业知识分子不足,是群众参与新闻、文化生产的实践;新中国成立后,还专门培育过工农兵作家。可以说,现在的素人写作是20世纪以来群众写作、业余写作的当代延伸。

近十多年来,新兴素人写作有两个重要背景:一是2010年以来,非虚构写作的理念在国内传播开,为素人写作奠定非虚构底色,也为普通人参与文学创作提供契机;二是移动互联网时代,自媒体平台向大众开放发表渠道,许多素人写作先在互联网平台推出,鼓励普通劳动者写作,如范雨素的《我是范雨素》引发网友共鸣。

素人写作具备新大众文艺的典型特征,即普通人就是文艺生产的主体。众多素人作家都是普通劳动者,比如范雨素、胡安焉、王计兵、陈年喜等,他们观照自身、观察时代,依托鲜活经验、运用生动语言写作,给文学创作带来新面貌。

素人作家可能转变为专业作家,也可能保持业余状态。无论怎样,他们的书写方式都让文学与生活、时代重新建立密切联系,使文学创作更具生命力。

《瞭望东方周刊》:素人写作的火热对新大众文艺的发展有何启发?

张慧瑜:素人写作的火热,印证了新大众文艺要扎根基层、依靠群众。这类写作者多来自基层群众,在日常工作之余坚持创作,展现的是对精神文化生活更纯粹的追求,这正是新大众文艺“以人民为主体”的鲜活实践。

比如,2014年在北京郊区成立的北京新工人文学小组,就通过为进城务工人员组织文化公益活动、开展文学创作教学,培养出范雨素、李文丽等素人写作者,还推动出版《劳动者的星辰》《久别重逢》《大口呼吸春天》《我在北京做家政》等作品,更鼓励他们融入城市文化营造。这说明,群众参与的基层文化建设,是新大众文艺兴起的重要支撑。

结合我国基层文化建设的既有成果(如文化馆、图书馆覆盖基层,基层文化工作者推动公共文化服务普及),在新大众文艺视角下,基层文化发展还需进一步强化服务与赋能:既要通过公共文化服务托举、推介基层群众的文艺实践,更要充分发挥人民群众在文艺创造中的主体性与主动性,最终形成兼具大众参与度与价值引领性的新文艺生态。

在河北省内丘县北岭中心小学,由该校师生自行创作的微电影《向阳而生》正在加紧拍摄。图为该片摄制组在主演冀紫涵家中拍摄(牟宇/摄)

线上线下良性互促

《瞭望东方周刊》:新大众文艺的传播高度依赖新媒介,平台算法推荐在其中扮演重要角色,这对新大众文艺发展有何利弊?

张慧瑜:新媒介的传播力量拓宽了新大众文艺的影响边界,使普通人的创作实现更广泛的交流与共鸣。同时,平台算法也可能造成“信息茧房”、“流量为王”的效应,内容生产者为追求流量导致创作沦入低俗、同质化的“博眼球”状态。

在算法机制设计上,平台应设法打破圈层限制,让更多源自民间、兼具鲜活特质与创意想象力的作品获得呈现与传播的机会,避免潜在的优质内容被淹没,影响内容生产者的积极性。

《瞭望东方周刊》:在新大众文艺这一全新视角下,我们该如何理解各类网络文艺的属性与特征?它们在发展中呈现出哪些特点,又该如何发挥其积极作用?

张慧瑜:新大众文艺的提出,为我们审视网络文学、短视频、微短剧等网络文艺提供了新的观察视角。

不少网络文艺创作传递着积极的文化与社会价值,比如李子柒等博主通过视频展示非遗魅力,文旅博主借助内容助力地方文旅传播。

而若要追溯,网络文学其实是最早的新大众文艺形态。它起初带着鲜明的自发性、民间性,网友既是创作主体,能自由抒发个人体验与思考,又通过订阅、点击、留言等行为深度参与写手创作,充分激活了大众的文化创作热情。但网络文学后续被商业化机制快速规范,形成以文学网站为核心的创作消费体系。市场化虽推动其实现类型化繁荣,覆盖更广泛的读者群体,却也带来作品同质化、写手流量压力大等问题。

除网络文学外,短视频、微短剧等线上创作也面临类似的发展课题。它们受平台算法规训较深,部分创作者为追求流量,陷入奇观化、猎奇化的创作倾向,“流量至上”的导向可能让创作脱离大众真实的精神文化需求。

未来,更值得关注的是新大众文艺在线上线下的互动融合。通过有效引导,让线上网络文艺突破单一传播或消费属性,切实服务于基层文化建设与经济发展,目前已有不少良性案例。比如,大众共创的线上City Walk路线推荐带动城市文旅消费,网红村庄通过线上传播实现村民创收,这些都证明网络文艺在新大众文艺框架下,能与现实需求形成良性互促,释放更大的社会价值。

构建多元包容评价体系

《瞭望东方周刊》:新大众文艺的涌现对文艺创作生态会产生怎样的影响?

张慧瑜:当前,文艺创作生态正呈现“三足鼎立”态势:其一为专业化、职业化文艺生产,覆盖文学、音乐、戏剧等领域,以专业院团创作为代表;其二是依托大众文化工业的市场化文艺生产,侧重流行化、消费化与商业化;其三是群众自主创造的新大众文艺生产,兼具业余性与丰富性,更贴近群众精神文化需求,带有公共性与社会性。

不过,这三种文艺实践并非泾渭分明,而是深度交融,三者彼此借力、相互赋能。在持续的交融互动中,新大众文艺将为创作生态注入更多开放性,推动形成更良性、多元的发展格局。

《瞭望东方周刊》:传统意义上的文艺创作群体(作家、艺术家等),应如何拥抱、参与新大众文艺的发展进程?

张慧瑜:传统文艺创作与新大众文艺并不矛盾,在新大众文艺视角下,两者更呈现出开放融合的关系:一方面,素人创作者扩充了文艺创作队伍,为专业创作者的培育提供了基础土壤;另一方面,专业创作者可凭借经验与专业能力,助力素人创作者成长。

在数字技术普及、文化普惠的当下,“精英—大众”“高雅—通俗”的二元论已不合时宜,亦不符合当前文化发展现实。需明确的是,专业创作者、知识分子本身就是现今大众的重要组成部分。因此,传统文艺创作群体应主动打破内心固有界限,积极参与新大众文艺发展进程——既可从业余创作中获得启发,也能以专业力量推动其提质,最终实现相互促进、共同成长,合力打造反映时代精神的文艺精品。

《瞭望东方周刊》:如何推动新大众文艺的精品化?

张慧瑜:新大众文艺正处在动态发展的过程中,人民的创造会自我精进,进而实现精品化,从中走出的创作主体也有机会成为“大师”。

要鼓励和引领精品涌现,需从人类基本审美情感出发,引入艺术性、思想性维度,建立起一套属于新大众文艺的评价机制。精品化过程并不意味着丧失生活气息、生命活力以及表达的丰富性,评价作品好坏,最终要看其是否满足人民精神文化需求、能否引发鼓舞人心的社会反响;经典与精品的评判,不应局限于传统单一专业标准或流量数据,而需更包容、多元且具弹性的标准。

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”

网址:张慧瑜:人民性是新大众文艺的创作根基 https://klqsh.com/news/view/247628

相关内容

王珮瑜:京剧创新要“以谱为基”|名人大讲堂俯身亦美:当下文艺创作的大众化取向

艺术无国界,但历史有根基——论演员国籍与文艺创作的边界

新大众文艺悄悄席卷大家的文艺生活

文艺创作的基本要求是什么

构建还是消解?——改编类文艺创作如何为新时代创造新经典(张萌)

《哪吒:新大众文艺的力量》出版,解析《哪吒2》创作传播经验

组织开展群众文艺创作: 文化馆工作中的中心环节

开展全民阅读 筑牢文化根基

坚持以人民为中心的文艺创作实践