梁永安的《日常》:在阅读中照见自己

在阅读后,可以就书中的观点发表自己的见解。 #生活乐趣# #日常生活乐趣# #读书分享会#

翻开《日常》,仿佛推开了一扇通往精神原野的门。书页间流淌的不仅是文字,更是一位学者对生活的敏锐感知与深刻思考——这便是复旦大学中文系教授梁永安的私人笔记集成。作为兼具学术深度与网络影响力的“宝藏老师”,他以笔为舟,载着读者穿越于文学经典、光影艺术与生命体悟之间,在字里行间搭建起连接理想与现实的桥梁。

书香浸润的日常:在阅读中重构认知边界

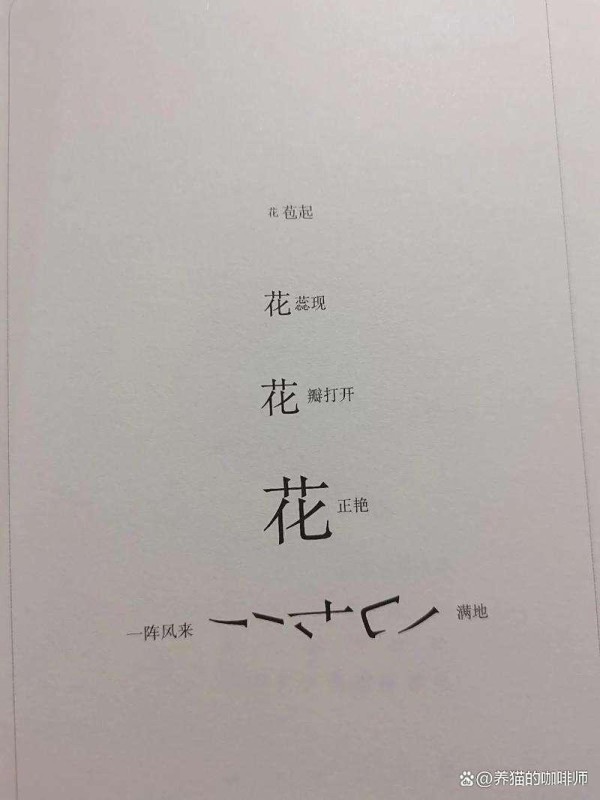

梁老师的阅读谱系如同精心编织的知识网络,既有肖恩·白塞尔笔下书店文化的温情脉动,也有林芙美子《放浪记》中突破世俗的女性觉醒;既驻足于川端康成《雪国》的凄美意境,又徜徉在拉金小说对现代人精神困境的犀利解剖。当他解读《傅雷家书》时,那些跨越时空的亲子对话不再只是教子箴言,而是化作一面镜子,映照出当代青年在成长路上普遍面临的代际沟通难题。书中提及的每一部作品都像是一把钥匙,解锁着不同维度的人生密码,让读者得以在他人的故事里照见自己的影子。这种跨文化的阅读视野,恰似在心灵花园播撒多元种子,最终开出包容而丰饶的思想之花。

银幕光影里的哲学课堂:电影作为生活的隐喻

从《当幸福来敲门》的励志传奇到《麦秋》的季节轮回,从《八月照相馆》的静谧诗意到《左耳》的青春躁动,梁永安透过镜头语言捕捉着人性最本真的状态。他将电影视为流动的社会学文本,在解析剧情转折时总能量体裁衣地关联现实议题:比如用《堂·吉诃德》的理想主义反讽现代社会的工具理性膨胀,借《书关四季》的自然叙事探讨人与自然的关系重构。这些影视评论绝非简单的情节复述,而是将胶片上的光影转化为思考人生的棱镜,使观众在沉浸式观影体验后获得认知跃升。正如他常说的“好的电影是打开心灵的窗户”,每一次观影都是一次灵魂的对话。

镜头下的诗意栖居:摄影与生活美学的实践

书中穿插的个人摄影作品构成了独特的视觉诗篇。无论是晨曦中老巷斑驳的砖墙,还是暮色里梧桐树投下的剪影,梁老师的取景框始终对准那些被忽视的日常细节。这些影像既是对美的瞬间定格,更是对生活本质的哲学追问——就像他在解说某幅街拍时所言:“粗糙的现实经过艺术过滤后,反而显露出动人的真实。”这种将审美目光投向平凡事物的能力,恰似在水泥森林中开辟出一片精神绿洲,提醒我们即便在快节奏的都市生活中,也能保持对美好的感知力。

❤️ 生命教育的多维探索:从文学殿堂到青年导师

作为深受百万年轻人喜爱的B站UP主,梁永安的教学早已突破传统课堂边界。他谈爱情时不避讳讨论亲密关系的脆弱性,析婚姻制度时敢于触碰现代婚恋观念的痛点,论职业选择则鼓励年轻人打破“稳定”迷思去追寻内心热爱。这种将学术研究与人生指导无缝衔接的能力,源于他对青年群体生存状态的深刻洞察。书中记录的那些师生互动片段,犹如一个个微型案例库,展示着如何用文学智慧化解现实困惑:当学生为考研焦虑时,他用塞万提斯笔下骑士的精神冒险给予启示;面对职场迷茫者,则以堂吉诃德式的执着传递坚持的力量。

⏳ 时间胶囊里的精神遗产:给现代人的心灵处方

在这个信息爆炸的时代,《日常》恰似一剂舒缓焦虑的良药。梁永安用几十年如一日的精神耕耘证明:真正的学问不在于堆砌知识碎片,而在于培养独立思考的能力;优质的内容创作绝非流量游戏的附属品,而是思想碰撞产生的火花。当我们跟随他的笔触游走于古今中外的文化长廊,那些关于理想与现实的博弈、传统与现代的张力、个体与社会的平衡等问题,都在潜移默化中得到解答。这本书最终呈现的不仅是一位学者的日常轨迹,更是一部写给当代人的生命启示录——它告诉我们如何在喧嚣世界中守护内心的宁静港湾,如何在纷繁选择中锚定生命的坐标系。

合上书卷,耳边仍回响着梁老师那句“文学不是逃避现实的避难所,而是观照世界的明镜”。在这个意义上,《日常》早已超越普通随笔集的范畴,成为连接过去与未来、理想与现实的文化信使。它邀请每位读者在别人的故事里寻找自己的答案,在经典的光照下重新审视生命的可能。

作者声明:作品含AI生成内容

举报/反馈

网址:梁永安的《日常》:在阅读中照见自己 https://klqsh.com/news/view/257975

相关内容

在阅读中邂逅自己阅读的力量:在文字中遇见更好的自己——心灵成长的书籍推荐

三八妇女节必读书单:在文字中遇见更好的自己

亲子共读:让阅读成为家庭的日常仪式

在阅读中,认识你自己的影响力——共读《可见的学习:最大程度地促进学习(教师版)》

世界读书日:阅读是通往未来的桥梁

阅读:连通文化与知识的桥梁

阅读改变人生:中国当代文化名人读书启示录

世界读书日|阅读的历史、现在与未来

读《阅读不息》:你读过的书,是缝补自己一生的拼图