卡尔.罗杰斯:自我实现理论(读书笔记下)

心理学大师卡尔·罗杰斯的自传《成为我自己》 #生活乐趣# #阅读乐趣# #新书推荐#

一、价值条件

儿童的某些行为可能让人感到烦恼、害怕或者厌烦,父母对这种行为不喜爱或接纳。孩子会明白,父母的喜爱是有价值的,取决于他们的行为是否被接纳。

当孩子大一点的时候,更有理解力,观察能力的时候,他会发现,并不是自己做什么事儿,父母都会接纳,都会高兴,有的时候还会因为自己的某些行为受到惩罚,这就叫价值条件。对父母来说,你做某些事情的时候,你是有价值的,你做某些事情的时候,你就在降低你的价值,你在让你贬值,贬到一定程度,我们越来越不爱你了,我们都不想养你了,想把你扔掉,这对孩子来说是一个很大的威胁,这意味着缺少积极关注了。缺少积极关注就意味着他的需求不能得到及时的满足,他的生命就可能不能够很好地成长。

所以,作为卡尔.罗杰斯的理论引申出来的一个,在孩子教育的过程中,需要注意的一点,就是要把孩子这个人和他的这种行为分开。家长不要说,你做了这个,你就不是好孩子了!我们就不喜欢你了,不爱你了!而是要说,不论你做什么,我们都是爱你的,但是你这个行为是不好的,我们不喜欢这样的行为,你不能再做这样的行为了。所以就是要把孩子和他的行为分开。不要因为行为而否定这个孩子。

人类有一些基本需求,最根本的就是这种自我实现的需要,就是我们有机体有这种生命力。我们知道如何去成长,如何对自己是最好的。在这个过程中,外界给予的积极关注是最核心的。我们要成长,我们需要来自他人的关注。来自父母的照料,安全感,满足我们的生理需要。在这个过程中,他人的反应不一定同于我们的预期。当然最好是外界能够给我们无条件的积极关注。不论我们怎么样做,怎么样的表现,父母都不会减少,也不会撤除他们的爱。也不会感觉到有这样一种威胁。如果有这样一种无条件的积极关注。结果就是我们能够勇于去实现自己,发展自己,全面地成长,实现我们这种内在的需要,这种自我实现的倾向。

但是在实践的过程中,由于孩子的表现不尽如人意,既有好的时候,也有不好的时候,家长为了有效地控制孩子,改变孩子,有时候就会使用条件化的积极关注。就是,你做这个事情,我们喜欢你,你做那种事情,我们不喜欢你,我们不愿意养你,我们要把你踢出去……这对孩子来说,可以是一个深入骨髓的恫吓,或者一种威胁,会威胁到他的生存。当然孩子最希望的是你爱他,你对他好。其次,是你可以骂他,可以打他,他最怕的,是失去父母的关注。就是既不夸奖也不讨厌,而是漠视。其实爱和恨都是关爱,最可怕的就是漠视。所以,爱的反义词不是恨,是冷漠。

按弗洛伊德理论来讲,冷漠,就是他把能量从灌注的对象抽回,不再予以关注。我的能量和你没有关系,你已经不再是我的世界中的一员。所以,这个对于个体的生存是最大的威胁。当家长以明显的方式,或者潜移默化的方式,和孩子交流的时候,对孩子的影响是最大的。而这就是条件化的积极关注。当孩子面临这种,可以说是生存的威胁的时候,孩子不得不屈服了。就是说,我听你的,我自己的想法,我内心的感受,都不再重要,我听你的。在这个过程中,孩子的成长,他的行为,他的想法,他的心理感受,和内在的自我实现的倾向就分离了。这就是自我的不一致。换个专业的词,就叫自我的异化。所以自我实现和积极关注的需求,创造了潜在的冲突。

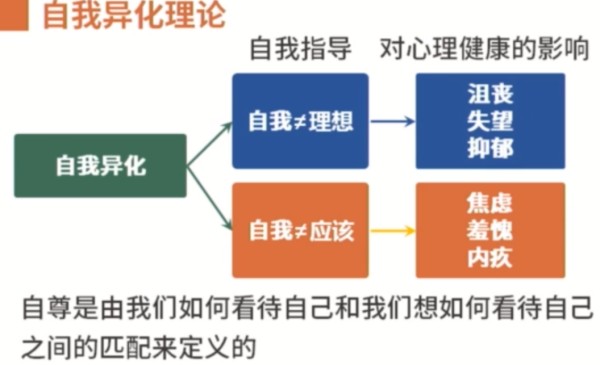

二、自我异化理论

自我实现,却又要求获得积极关注,而这种积极关注,首先是来自自己最主要的照料者,但是这种积极关注可能是有条件的,所以这两者之间的差异,就造成了个体潜在的内在的冲突。到底是他的要求对我更好,还是我内在成长的这种自我实现的需求,才是更符合我的需要。这两者之间不一致了,结果就是我们所说的异化,也就是不一致。

异化,个体不是根据对整体实现倾向的作用,而是按照是否能带来他人的积极关注来评价经验选择接纳还是拒绝。这种自我概念和经验世界(就是我们知觉到的世界)之间不一致。而自我概念和经验世界之间的一致性,就决定着心理适应和情绪健康的水平。也就是我们内心出于自我实现的这种倾向,就那个微小的,弱弱的,来自内心的,最符合我们实现倾向的那个声音,不断在提示我们。但是同时有一个来自外界的,很强的,很明显的,很大的一个声音,说你应该怎么做,不能怎么做!当这两者之间差异越大的时候,我们的这种心理适应和情绪健康水平就越差。

自我的不一致,来自于,一方面是自我和理想,就是我们希望自己做到什么,但是实际上我没有做到。这两者之间,差异越大,我们感受到的那种沮丧,失望和抑郁就会越强。另外一方面就是我们的自我,和应该如何,这两者之间,如果差异越大,那我们感受到的焦虑,羞愧和内疚就会越强。当然,这里的自我不一致,就是因为我们内在的自我实现倾向,对我们的提示,和外界对我们的要求,这两者之间的冲突和差异。

这样一些负面的情绪,想法和感受,就是我们的心理健康状况非常重要的核心的指标了。所以,自尊是由我们如何看告待自己,和我们想如何看待自己之间的匹配来定义的。也就是我自我和理想,和应该,越一致的话,我们这种异化就越少,我们这种负面情绪就越少,那我们的心理健康状况就会越好。反之,心理健康状况就会越差。

在这里,我们要知道的是,我们有不同甚至完全矛盾的感受,并不是不健康的。相反,这是一种健康有活力的表现。也就是说,我们内在有矛盾不是问题,有矛盾才有活力。在荣格理论中他提出了人的心理能量最基本的规律,就是对立规律,因为有差距,才有活力才有变动,所以不在于有差异。关键点是,如果我们认识不到,不承认或者是不能处理自身的冲突感受,就出现了不一致,这时候才是问题。处于不一致状态下的个体,可能会体验到紧张、焦虑、更严重点甚至会出现精神紊乱。而变态心理学文献中所提到的大部分症状,都可以从不一致的角度来理解。从这一点来看,关键点就是我们对于自己存在这种差异是不是清楚,如果我们能够清楚地觉察到,内在的声音和外在的要求之间的不一致,我有这个觉察,那我就能够逐渐地去调整和改变。而如果我们不知道这种差异,而这种差异又很大的时候,它就会在我们的,用弗洛伊德的理论来讲,就会在我们的潜意识层次发生冲突,影响我们的情绪健康,更严重的会导致精神的紊乱。

从这点来讲,卡尔.罗杰斯用他的这种自我异化的观点,来解释所有各种精神疾病最核心的根源这正是前面讲到的,变态心理学文献中所提到的大部分症状,都可以从不一致的角度来理解。

三、机能完善者的特质

既然不一致会造成这么大的影响,那该怎么办呢?罗杰斯提出了机能完善者的特质。机能完善者,就是指那些能够完全觉察到当下的自我,这个不容易,因为很多时候,我们对当下的状态是模糊的,甚至是缺少觉察的。这一点也正好回应了,罗杰斯发现,能够预测儿童将来犯罪倾向最核心的,就是自我当下的觉察。罗杰斯认为,“机能完善者”与“最佳的心理调适”,“最理想的心理成熟”,“完全的一致性”,“对经验的完全开放”,这些说法是同一个意思所以我们就可以通过思考这些概念它们各自的特点来帮助我们去理解,他所说的机能完善者是怎么样。换个角度来说,你要想成为一个非常健康的,身心机能非常完善的个体,你就需要完全的一致性。也就是内在,来自自我实现倾向,提供给你的方向感和外界声音的一致性,而且我们需要对自己的各种经验完全开放。

那不开放表现在哪儿呢,就是我们意识不到我们这种差异,以至于它会在潜意识层次,对我们造成非常负面的影响。这样一种完全一致,理想境界,用我们传统文化来讲,是孔子说的,他在人生境界的描述的时候,他在七十岁的时候说的,他说:七十而从心所欲不逾矩。

从心所欲,自我实现的倾向带给我们的声音。从心所欲不逾矩,矩是指规矩,是外界社会的要求。

这个观点,其实和弗洛伊德所说的,精神分析治疗的原理也是一样的。弗洛伊德:精神分析的治疗目标,是让我们不再以神经症的方式面对问题,不再是盲目的,逃避的,压抑的,否定的方式去面对问题,而能够让我们清晰地直面问题。

1、机能完善者的特质

第一,向经验开放。也就是对所有的消极的,积极的感受同样开放,这样我们才能够不压抑,不否认,不逃避,能够意识到我们的内在和外在的要求之间这种不一致性。

第二、重视此时此地。对所有的经验保持好奇心。这也是和第一条紧密结合的。我们正是因为对经验保持开放,才能够更加重视此时此地,无论是积极的还是消极的。

第三、信赖自己。相信自己的行为和感受,毫无顾忌地自由选择,创造力和自主性,持续追求成长和最大化个人潜能。这是对自我的信任。但这个信赖自己的前提是,人之初性本善。如果没有这个前提,这些就是很危险的。如果按照弗洛伊德的观点,人之初性本恶,那来自你内心最深刻的声音,它是盲目的,追求快乐的,非道德的,非理智的。你跟从这个声音还得了?其实关于到底是人之初性本善还是性本恶,这其实是一个价值观,是一个信念, 是一个虚构的目的,没有办法证明。所以阿德勒提出了一个虚构目的论。

罗杰斯最根本的一个观点,就是我们要倾听内心的声音,但是倾听内心的声音,它的前提是人之初性本善。

2、罗杰斯的人格评价理论

罗杰斯最主要的最重要的贡献,就是丰富了心理治疗的理念、方法和技术。以人为中心疗法,心理治疗的目的,是为了消除自我和经验间的失调,塑造机能完善的人。也就是消除自我和经验之间的不协调,就是内在和外在之间的不一致,从而达到机能完善的人。

这种治疗方法的优势:不依赖某种预定的理论建构,心理咨询师不需要将来访者的问题调整,使之适合这种预定的理论建构。

以人为中心疗法:是以来访者,来接受咨询或者冶疗的人为核心,而不是以治疗师、咨询师、或者他们的专来理念,技术为核心。

其实来访者内心都是有数的,都是对自己的问题是清楚的,如果作为治疗师、咨询师,不急于去显示自己的聪明,自己的智慧和自己的理论,而以来访者为中心,来访者在提供这样一个自由的支持性的场景下,他自己就会探索,分析,去解决自己的问题,获得内在的成长。

在罗杰斯心理咨询实践过程中,非常重要的就是他开发的会心团体。一个团体,一般是8~15人,一般集会20~60个小时,当然这是分很多次来进行的。没有正式的结构或者议事日程,充分体现了以来访者为中心,领导者建立一种氛围,让团体成员能够充分表达自己,并关注他人如何感知他们,这也是关注当下,关注你内心的感受。在这个过程中,通过互动,更多的去了解自己,也帮助对方更多地去了解他自己。在这个过程中,是一种开放,自由,相互支持的这样一种氛围。引导者工作,就是让团体成员能够比较容易地实现自我洞察,机能更加完善,从而达到心理咨询,心理治疗的效果。

网址:卡尔.罗杰斯:自我实现理论(读书笔记下) https://klqsh.com/news/view/262362

相关内容

卡尔.罗杰斯:自我实现理论(读书笔记中)马斯洛与罗杰斯:自我实现的心理学巨匠

读书笔记(通用20篇)

100本自我成长必读书籍推荐

写作能力差,疯狂阅读这70本书,狠狠提升文笔

也许我们误解了马斯洛的“自我实现”理论?

读书笔记(精选7篇)

马斯洛的自我实现概念及其在心理学领域的影响

《别在世俗里跟我谈放下:自我实现心理学》【价格 目录 书评 正版】

精选读书笔记(通用10篇)