人民日报赞扬陈佩斯《戏台》:言辞犀利,句句说到中年观众心坎上

互相赞美日,每天一句甜言蜜语 #生活乐趣# #家庭乐趣# #夫妻互动游戏#

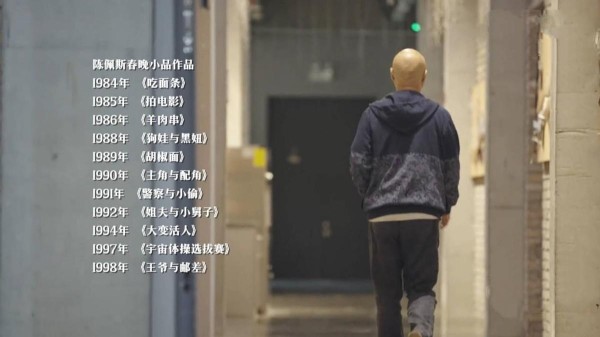

喜剧大师陈佩斯,阔别影坛多年后,携自导自演的《戏台》强势回归

2025年7月,一部名为《戏台》的电影在暑期档掀起波澜。这部由陈佩斯自导自演的作品,不仅以8.1的豆瓣评分成为年度现象级影片,更以5亿票房的预测数据狠狠击碎了“流量至上”的喧嚣。当观众在影院爆笑之余,人民日报的犀利评论更是直击中年观众的心坎——“用喜剧解构荒诞,以笑声叩问现实”。这场跨越十三年的艺术坚守,最终在银幕上绽放出怎样的光芒?陈佩斯的《戏台》,为何能在资本与流量的夹缝中脱颖而出?

十三年磨一剑:从话剧舞台到大银幕的蜕变

《戏台》的故事始于民国年间,五庆班在军阀混战的背景下,被迫在权力与艺术之间艰难求生。表面上看,这是一部荒诞喜剧:戏班班主侯喜亭(陈佩斯饰)在大帅逼迫下,让包子铺伙计顶替名角演出《霸王别姬》;台前台后的人物在混乱中挣扎,最终以“戏比天大”的信念完成演出。然而,剥离喜剧外壳后,电影实则是一场对艺术纯粹性的深情告白。

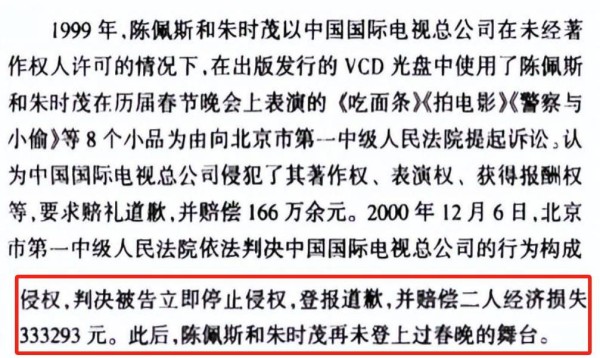

陈佩斯与《戏台》的缘分,始于十三年前。2012年,他将话剧《戏台》搬上舞台,巡演800余场,每一场都根据观众反馈调整台词与节奏。2025年电影版上映前,他曾五次面临撤资危机,甚至一度考虑放弃。但正如他在采访中所说:“戏是磨出来的,不是砸钱堆出来的。”这种近乎固执的坚持,最终让《戏台》从话剧舞台走向银幕时,既保留了舞台剧的张力,又通过电影语言赋予了更广阔的叙事空间。

电影中最具争议的改编,莫过于“霸王金啸天”在台下听闻大帅侮辱戏班后,仍按老规矩完成演出。这一情节被人民日报评价为“艺术者对戏的坚守的巅峰体现”。陈佩斯曾解释:“他们守的不是规矩,而是对艺术的信仰。”这种信仰,在当代影视工业中显得尤为珍贵——当资本裹挟下的快餐式创作充斥市场,《戏台》用十三年的时间证明,真正的艺术需要沉淀,需要创作者以生命为代价的投入。

荒诞背后的现实映照:对当代艺术生态的批判

《戏台》的成功,不仅在于其艺术价值,更在于它对现实的深刻映照。电影中的洪大帅(姜武饰)象征着权力与资本的合谋,他仗着枪杆子干预艺术创作,甚至将“契约精神”抛诸脑后;而徐明礼(陈大愚饰)的溜须拍马,则是对当下部分创作者“跪着创作”的辛辣讽刺。这些角色看似荒诞,却在现实中有着惊人的对应。

人民日报的评论精准点出了这一点:“影片中戏班面对权力的无奈与抗争,恰似当下创作者在流量、资本裹挟下,对艺术初心的坚守。”在流量至上的时代,许多创作者被迫迎合算法与市场需求,将艺术降格为“数据游戏”。而《戏台》中的戏班班主侯喜亭,却以“戏比天大”的信仰对抗强权,这种精神内核与陈佩斯本人的艺术追求形成了镜像。

陈佩斯曾在采访中坦言:“我始终觉得,真正的艺术需要时间的沉淀与积累,需要创作者全身心的投入。”这种理念,在《戏台》中得到了淋漓尽致的体现。电影中,戏箱上的雕花、水袖的甩动、甚至一个转身动作的细节,都经过反复打磨。陈佩斯团队为了还原清代茶具的摆放,跑遍山西古戏台;为了一个“老班主拍箱子”的镜头,翻遍戏曲行当的老规矩。这些“看不见的功夫”,最终让观众在笑声中感受到艺术的厚重。

流量时代的逆行者:陈佩斯的艺术坚守

陈佩斯的《戏台》之所以引发热议,还在于它对“流量逻辑”的彻底颠覆。电影没有请流量明星,也没有铺天盖地的营销,却凭借口碑实现了票房逆袭。这种“酒香不怕巷子深”的现象,恰恰印证了人民日报的评价:“好作品自有回响。”

在流量为王的今天,陈佩斯的“逆向操作”显得格外刺眼。他拒绝用低俗噱头“挠痒痒”,也不靠生硬的大道理说教,而是通过扎实的剧本和精湛的表演,让观众在沉浸中体会喜剧的深意。正如他在春晚小品中塑造的“轴劲”角色,《戏台》本身也延续了这种精神:不妥协、不媚俗、只对艺术负责。

这种坚守,甚至延伸到了电影的细节处理中。例如,电影中“雷海青”的典故——唐代琵琶师宁死不屈的传说,被陈佩斯巧妙融入剧情。这一看似“老套”的元素,在年轻观众中却引发了意想不到的共鸣。00后观众在社交平台上感慨:“原来老祖宗的东西这么潮。”这种跨越代际的文化对话,正是《戏台》最动人的地方。

喜剧的终极意义:在笑声中叩问人生

陈佩斯的喜剧哲学,始终围绕一个核心命题:笑的背后,是对人生的深刻洞察。他曾在多个场合强调:“喜剧的内核是悲剧,但笑完不代表成功。”《戏台》正是这种理念的集大成之作:观众在台上台下的荒诞闹剧中开怀大笑,却在笑声中触摸到艺术与生命的本质。

电影结尾,五庆班在强权下完成演出,灯光亮起,观众席中有人悄然落泪。这种“悲喜交融”的力量,正是陈佩斯喜剧的魅力所在。他不追求廉价的笑料,而是通过精心设计的结构喜剧(如“台下皆明,台上皆愚”的反差),让观众在错位与冲突中思考艺术的价值。

人民日报的评价一针见血:“《戏台》让观众看到艺术家在时代浪潮中对艺术的坚守。”这种坚守,不仅是对传统的传承,更是对未来的启示。当越来越多的创作者沉迷于流量数据时,《戏台》用十三年的沉淀证明:唯有真正尊重观众、尊重艺术的作品,才能穿越时间的考验。

结语:一场迟到的艺术宣言

陈佩斯的《戏台》,是给当代影视工业的一记重拳,也是对艺术初心的深情告白。从话剧舞台到大银幕,从五次撤资到票房逆袭,这部电影的诞生过程本身就是一场“戏比天大”的宣言。它告诉我们:在流量与资本的喧嚣中,真正的艺术从未缺席,只是需要有人愿意为其坚守。

如今,《戏台》的口碑与票房仍在持续发酵。中年观众从中看到自己的坚守,年轻人则在笑声中触摸到传统文化的脉搏。正如人民日报所言:“观众的眼睛是雪亮的,他们愿意为真东西买单。”而陈佩斯用十三年的时间,再次证明了这一点——在艺术的长河中,唯有纯粹,才能永恒。

#夏季图文激励计划#

作者声明:作品含AI生成内容

举报/反馈

网址:人民日报赞扬陈佩斯《戏台》:言辞犀利,句句说到中年观众心坎上 https://klqsh.com/news/view/265875

相关内容

人民日报发文点评《南来北往》,言辞犀利,每句都说到观众心坎里人民日报发文点评《南来北往》,言辞犀利,句句说到观众心坎里

《南来北往》被人民日报点评,言辞犀利,句句说到观众的心坎里

人民网评对《小巷人家》的点评言辞犀利,句句说到观众心坎里

《小日子》:人民文娱犀利点评,句句触动观众心弦

陈佩斯在《人民日报》撰文:永远把观众当明白人,别想糊弄观众

陈佩斯在《人民日报》撰文

陈佩斯,在人民日报撰文

看陈佩斯《戏台》,再品人生如戏

陈佩斯,《戏台》,行业镜子