“文化观察”专栏 | 吃五谷杂粮,有七情六欲——长篇历史小说《王船山》作者聂茂访谈

中国饮食文化与五谷杂粮 #生活常识# #饮食文化#

春 歌

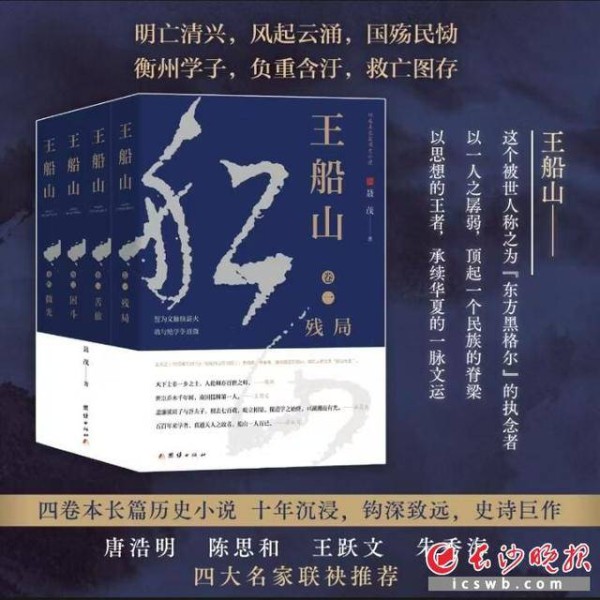

王船山,即王夫之(1619—1692),明末清初的思想家,被誉为“东方黑格尔”。湖南作家聂茂花费12年时间创作四卷本长篇历史小说《王船山》,自2024年出版后,引发全国广泛关注,长时间占据当当网和京东图书历史类书籍排行榜前列。金秋时节,正值船山先生406年诞辰,春歌独家采访《王船山》一书作者聂茂教授,一同探寻这部巨著背后的故事。

明朝最硬核的血性男人

春歌:聂教授好!首先,热烈祝贺您的长篇小说《王船山》横空出世。在近些年的文学界,像《王船山》这样一部四卷上百万字的长篇小说极为罕见。听说您花了12年时间,数易其稿,真可谓心血之作,当然也是扛鼎之作,真的不易。我想知道,是什么样的力量驱使着您来写这部书?

聂茂:非常感谢您的关注。我写这部小说,确实是拼了命。贾平凹说一部《废都》写“废”了他的身体。我写《王船山》,也写“残”了身体——现在经常失眠。船山先生是一位哲学家、思想家和文学家,既不像二月河的帝王系列,也不像姚雪垠笔下的李自成或熊召政笔下的张居正等历史名人,更不像曾国藩、左宗棠、张之洞等湖湘风云人物,他们每个人本身就充满传奇,在百姓中有很高的知名度。

《王船山》出版后,我请唐浩明老师批评。他读后非常惊讶,说我“走进了船山的学术世界与精神领域,是船山的异代知己与杰出传人”。这当然是鼓励与鞭策之语。

我为什么要挑战这么一部高难度的小说?最直接的诱因是:2012年我成功申报到了“王船山传记”这一国家重大文化工程项目,经过4年的努力,其结题成果《天地行人:王夫之传》由作家出版社推出,反响良好。《王船山》随后入选湖南作家协会首批“湖湘历史文化名人”长篇原创小说项目。

原以为写了传记再写小说不难,然而,当我着手小说创作时,才发现困难重重。传记与小说是完全不同的艺术门类。传记可以没故事,但小说一定要有故事,而且是非常精彩的故事。我反复查找、阅读和整理资料,文献越多,船山先生的思想越丰富,精神越卓拔,境界越高远,我的心里越迷茫,多次想要放弃。

然而,船山先生饥寒交迫,漂泊流离。他夜以继日地写作,既无稿费,又无名气,也不能出版,还要冒着被清廷追杀的危险,是“明朝最硬核的血性男人”。他“六经责我开生面”的文化担当,以及“七尺从天乞活埋”的浩然正气,激发我探寻其为什么这样做。中华数千年历史文明之所以绵延不绝,正是有船山先生这样的人义无反顾地承继、赓续与创新。船山先生为中华文明续命,我不仅要为船山先生立传,更要为船山思想续命,让更多的人看到船山先生的音容笑貌,得到船山先生的精神滋养。

罗曼·罗兰说过:世界上只有一种真正的英雄主义,就是认清了生活的真相后依然热爱它。船山先生传承中华文化,源自一种热爱。我有生之年,要持之以恒地传承船山思想、弘扬船山精神,这既是一种热爱,更是一种文化接力。这就是我的动力所在。

春歌:《王船山》出版之后,好评如潮。我注意到那些评论文章,大多是基于王夫之的哲学大师和文学巨匠的身份定位来展开的,属专家解读,学术性很强,可能推广性不足。我更愿意从平民视角来读这部小说。我认为,如果把王夫之从文化、历史和哲学中还原到现实生活,他就是吃五谷杂粮、有七情六欲的普罗大众,这样的人生故事才更具普遍性价值和意义。所以,这次访谈,我想请您从平民化的视角切入,给读者做一些更具烟火气的解读。或者说,您认为王夫之的思想,对普通老百姓过日子有什么样的启示?船山精神的最大价值是什么?

聂茂:船山精神的最大价值在于他把最不可能的事情变成了可能,把最平凡的日子过成了最不平凡、最惊心动魄、最灿烂辉煌,他将高深的哲学思考融入日常生活肌理,把日复一日地书写藏进时间的褶皱里,以此对抗破败的世界,镀亮平庸的灵魂,成为最好的自己。

除了极短的童年时光,船山先生的一生都在苦难中煎熬。他一再被追杀和被放逐,与茨维塔耶娃所说“诗人生来都是被放逐的”形成强烈的跨时空共鸣。我读到陀思妥耶夫斯基《死屋手记》中的“我怕我配不上自己所受的苦难”时,我顿时想到船山先生,我的心被震撼了,被撕裂了,我泪流满面。船山先生在家破国亡中忍受着无边无际的苦难,他仍以“活埋”精神激励自己:“只要星光没有熄灭,天空永远都是敞开的。”

船山先生告诉我们如何在逆境中保持从容,如何用进取对抗消沉。他提出“理在气中”,揭示了日常生活的智慧:在柴米油盐中体悟大道,在平凡日子里修养心性。“日用饮食之间,莫非天理流行之处。”面对困境不怨天尤人,面对诱惑要守住本心,在有限条件下创造最大的价值。真正的幸福在于内心的充实与安宁。这种在平凡中见伟大、在简单中得自在的生存智慧与生命哲学,对焦虑的当代人而言,无疑是一剂良药。

春歌:我是以每晚三五十页的速度,花了个把月才读完《王船山》的。坦率地讲,读得不深,也读得不透,但我读出了王夫之一生的悲情与苦难。他一生四个阶段就是四种状态:少年苦读,青年赶考,中年逃命,晚年著书。应该说,他的每个阶段都没有实现他的预期,即使晚年完成了煌煌千万字的著述,但当时并没有,也不可能公开出版发行。您如何评判王船山一生的成败?

聂茂:船山先生的一生正如笛卡尔所说:“知识越多,悲伤越多,大智慧里藏着大痛苦。”

若以世俗成败论,船山先生确实充满遗憾与未竟之志。若以精神价值论,他是中国文化史上“卑微的伟大者”与“失败的胜利者”。表面看,他每个阶段都是挫败。但正是这些“失败”,造就了他思想的深度和人格的高尚。“士君子之处世,不以时之盛衰易其志。”船山先生的千万字著述,生前未能广泛流传,却如埋下的种子,在历史土壤中生根发芽,最终长成参天大树。这种“正义的回声”,是船山先生在中国文化史上的精神凯旋。他的肉体消失了,但他的思想“复活”了,成为“仰之弥高、钻之弥坚”的巍巍船山,这是湖湘文化之幸,更是中华文化之幸。

春歌:您的小说不仅生动传神地刻画了王夫之坎坷曲折的一生,也刻画了以李国相、夏汝弼、曹伯实、郭衮冕、唐克峻、管时求等为代表的衡州学子群像,他们经纶满腹,功名在身,但由于生逢乱世,大多怀才不遇,最后结局大多很凄惨。我读后,一个强烈的感受是:一个人即使学富五车、才高八斗,如果没遇上好平台,没赶上好时代,也是枉然!您觉得是这个理吗?在当前国家兴旺发达的大好时代,您觉得还会有人怀才不遇吗?

聂茂:这个问题确实值得深思,我想从三个方面谈一点浅见。

首先,关于“平台”与“时代”的关系。船山先生及其衡州学子群的遭遇告诉我们,个人才华需要与时代同频共振。越是好的时代,好的平台就越多,个人的才华也就越能展示出来。但时代不是决定平台的唯一因素,许多人在很好的时代也一事无成。

其次,每个时代都有怀才不遇的人。所谓“不遇”的目标是什么?仅仅是当官或挣钱吗?如果这样,那么,当多大的官、挣多少的钱才算不枉才、不屈才?另一方面,所谓的“怀才”,怀的是什么样的“才”?这个“才”的标准是什么?读了几天书,识得几个字,就是“才”?或者,考上秀才、得了举人、高中进士就是“才”?每个人的目标不一,追求不同,看待平台的标准各异,对成功或幸福的认知也就不同。因此,平台与时代并不是个人成就大小的测量器。

最后,与其说“生不逢时”,毋宁说“志不逢时”。所谓“有志无时”,讲的就是这个意思。这个话,宋代诗人陆文圭也写过:“天既生才宜用世,士多有志不逢时。”船山先生及其衡州学子群中绝大多数人完全可以凭借个人才华与智慧获得世俗意义上的成功,过上很好的生活,但他们不为所动,坚持初心,相互激励,成就彼此。

文化守夜人与“有根的灵魂”

春歌:老百姓大都有英雄情结,也普遍认为乱世出英雄。您笔下的衡州学子们生逢乱世,大半辈子都在与强敌抗争,与命运抗争,事迹可歌可泣,品格可圈可点。可当我想对他们作出评价时,“英雄”与“腐儒”在脑子里交相闪现,有点纠结,无法定论。您觉得他们是英雄还是腐儒?为什么?

聂茂:我不赞成用“英雄”或“腐儒”来评价,这样的标签容易遮蔽这群平民英雄最珍贵的生命价值。船山先生及其衡州学子们展现的是“明知不可为而为之”的精神品格,是逆势而行的精忠报国。他们并非不知时势已去,却依然选择坚守。这种坚守,与其说是对现实的抗争,不如说是对文化道统的守护。

船山先生在《读通鉴论》中明确表示:“士君子之守,守其所当守,非为功名也。”这种超越功利的精神自觉,正是中国传统士人最动人的特质。他们的价值不在于世俗的成败,而在于用生命诠释了“文化托命人”的担当:在文明断裂处维系精神火种。这种选择,既非英雄豪杰的壮烈,也非腐儒文人的执念,而是深刻的文化自觉。这种坚守或许不合时宜,但正是这种不合时宜,构成了中华文明延续的内在动力。

春歌:王夫之是学界公认的历史学家,可他对清兴明亡、政权更替这种历史周期率问题没有一个清醒的认识,至死不接受,甚至不承认清朝替代明朝这一不可逆转的历史潮流和事实,以至于后半生都活在颠沛流离的逃命状态中。您觉得这对王船山历史学家的身份定位算不算一个矛盾?

聂茂:这个问题触及历史认知与价值坚守之间的深刻张力。船山先生作为历史学家的矛盾性,恰恰体现了中国传统知识分子最典型的精神困境。

小说《卷四》写到,衡州知府刘进忠说:大清王朝统治天下已四十余载,难道不许他们有自己的规制、自己的学府、自己的科考?他们之所向、所求或所学,不正是将黄帝、尧、舜、汤、文、武、周公以降至秦皇汉武直至大明王朝一直视为道统的孔孟学说和儒家思想赓续、传承并发扬光大么?明朝的许多能吏大臣,不都成了清廷的马前卒或座上宾吗?清廷有气度接纳他们,这些能吏大臣也继续自己的“内圣外王”那一套;清廷拥有了自己的天下和皇权,这些能吏大臣拥有了自己的舞台和饭碗,不是各有所需,各得其所吗?

但船山先生反问道:从大明王朝到大清王朝,那么多的流血牺牲,那么高的惊涛骇浪,那么深的漫海仇恨,都被岁月抹去了吗?尽管如此,船山先生最终还是在极其矛盾的心态中“放下”了。临终前,他将南明朝行人服叠得整整齐齐放在枕边,既不穿戴,也不藏起,这就是对清廷的和解,也是对自己的和解。

船山思想的价值不在于他是否准确预见了历史走向,而在于他展现了知识分子在历史转折处的精神姿态——迷惘后的清醒与彷徨中的坚定。这种姿态提醒我们:真正的历史洞见,不是对流行的观点亦步亦趋,做胆怯的“鹦鹉”;而是对主流叙事保持警醒,做勇敢的“刺猬”。

春歌:《王船山》中的琴、棋、书、画四姐妹,个个才貌双全,风华绝代,但命运多舛,红颜薄命。这是我国传统小说和戏剧中较为常见,也较为俗套的故事。我很好奇,是王夫之真的有四位这样的表妹,还是您为了丰富小说情节而虚构的?如果是虚构,有没有必要虚构四个?我在阅读中感觉有点眼花缭乱。我认为虚构一位就足够了,比如善棋,也只有善棋,因为做过永历帝的妃子,对王夫之的人生才可能产生一定的影响,在小说中才显得不可或缺,其他三姐妹似乎可有可无。您怎么看?

聂茂:小说《王船山》中,有名有姓的人物有230多位,其中虚构的重要人物大约20多个。作为船山先生的表姐妹,琴棋书画四姐妹确实是我的艺术虚构,她们像是小说的四根柱子,支撑起小说的整个大厦。如果只有姜善棋,许多内容没法展开。只有四姐妹全部登上舞台,这台大戏才能够一幕又一幕,悬念迭出,步步惊心。四姐妹推动了小说的演绎和情节的发展,提升了叙事的紧张度和精彩度,具有很强的象征意义。

姜思琴最终虽与曹一凡相伴终老,成为船山先生一生为数不多的见证者,但她历经亲人离散、家国颠覆,其幸存本身即是对“脆弱美好如何于乱世存续”的深刻隐喻。她不仅是历史的旁证,更是船山先生“命与德”之辨的生动注释,以她的善终,反衬出姑父姜德明所言“命不强求”的人生体悟。

姜善棋被管时求所杀,其惊天悲剧触发船山先生对“人性善恶”的哲学追问。她曾身陷宫廷,日日警醒,处处小心,她的智斗、谋斗、权斗等种种“困斗”,让船山先生对南明王朝彻底绝望。她的死不仅是个人的不幸,更是整个时代道德溃败的缩影。

姜晓书出家为尼,号清玉,这是精神性的自我放逐。她并非消极避世,而是在信仰与理性之间寻求安顿。她的选择,与船山先生在儒释道之间的思想挣扎形成某种呼应。

姜若画的自杀,是对最美爱情摧毁后的强烈控诉。她与船山先生的挚友夏汝弼彼此深爱,却因战火各奔东西。夏汝弼寻她九死一生,姜若画寻他也千辛万苦。夏汝弼绝望之下在九嶷山下做道士,直到生命终结,仍觉自己配不上姜若画纯粹的爱。而姜若画被迫进入水东江凝香馆,最终化蝶而去,也是死不瞑目。

琴棋书画的群体塑造还有更深一层考量:通过四位才女与船山先生及衡州学子群的足迹相叠、爱恨交加、精神互动,展现船山先生对明末之际女性命运的独特思考,是船山先生女性观、伦理观、生命观的重要映照。四姐妹就像四面镜子,从不同角度折射出主人公复杂的思想格局与精神境界,她们共同构成了这部作品不可或缺的叙事引力、情感推力和美学张力。

春歌:小说中王夫之的人生轨迹,让我关注和思考一个重要问题,那就是家学、家教、家风对孩子成长的影响。武夷先生博学、刚正、执拗、迂腐等特质和性格,对王夫之兄弟三人影响很深,以至于武夷先生的命运与王夫之兄弟的命运如出一辙,您认为这是好事还是坏事?对当下孩子的家庭教育有什么启示?

聂茂:船山先生的家学、家教、家风源自祖传的乡约民俗,细雨煦风般浸润着王家人的日常生活。父亲将博学、刚正乃至执拗的性格言传身教留诸后人,作为桂王府老师,父亲竟“羞于提及”。这种家学滋养出的气节、操守与学识,让船山先生成为“圣贤学脉”的文化守夜人就在情理之中。船山先生的后人虽然没有做大官或发大财者,但都是当地大儒,设坛讲学,泽被后世。王夫之兄弟从父亲身上继承的,不仅是书本学问,更是面对乱世的态度和立场。正是由于王家后人的一代代努力,最终让我们见识了船山思想的万丈光芒。

王氏家族的故事启迪我们:教育的真谛在于培养“有根的灵魂”。这个根,既是文化认同的识力,更是价值选择的定力;而灵魂的自由,体现对复杂人性的包容与理解,确保家学的精神外衣既能抵御风寒,又能伸展自如。

永不投降的爱国者

春歌:当前,有部小说叫《长安的荔枝》,很火,很叫座,据我所知,很受公务员的欢迎。小说的主人公是个小吏,读他的故事常让人会心一笑。这让我想起一句话:历史与现实总是惊人地相似。这种相似,其实是一种互通与共鸣。您觉得《王船山》能给读者带来怎样的互通与共鸣?

聂茂:《长安的荔枝》很受公务员欢迎,是因为从小说主人公的遭遇看到了自己的影子。同样,《王船山》讲的是明清易代之际知识分子面临的考验与选择,里面也藏着每个当代人都能体会到的人生况味。

小说中,船山先生像“认死理”与“不开窍”的“职场笨人”。清廷让船山先生剃掉头发,以示归顺,他宁愿出逃、宁可死也要留着明朝的发型。当别人忙着升官发财,船山先生选择回老家种地、读书,他把破草堂变成“个人工作室”,过着自己的“慢生活”,日复一日经营自己的“微信公众号”,上面有许多诗词歌赋,天文地理,活脱脱的百科全书。其人生感悟的金句更俯拾皆是,如“相信就能看见”“上马杀敌下马读书”“有心报国,处处可为”“不畏死,更贞生”“无忧是有,无虑是福”等等。虽然当时的粉丝只有儿子、媳妇和少数几位亲友,后来却是千千万万的中国人和外国人。

《王船山》能引起读者的互通或共鸣在于:三百年前的知识分子和今天的官场或职场面临同样的难题:要饭碗还是要骨气?随大流还是做自己?船山先生用行动做出了示范,这也是许多读者说的,他们读出了辛酸,更读出了泪水。因为在灵魂深处,我们抱有同样的情感浓度。

春歌:严肃小说相比通俗小说,传播起来更难,尤其在平民百姓中传播更难,拍成电影或电视剧是很好的推介方式,尤其是当下的微短剧,风头正盛。您有没有这方面的考虑和打算?

聂茂:您提到的严肃文学与通俗文学的传播差异,在我看来,本质上是注意力经济的差异。船山先生如何突破学术圈层,触达普罗大众?影视化改编是必由之路。船山先生一生本身就是一部史诗:他组织抗清、著书立说、隐居著述,在个人命运与时代洪流的碰撞中,展现了中国知识分子的血性、勇武与担当。由我撰稿文学脚本的4集大型纪录片《船山先生》在湖南卫视和芒果TV播放后引起巨大反响,这充分证明:严肃文学通过视听语言的转化,完全可以产生震撼人心的传播效果。

微短剧的兴起也为严肃文学改编提供了新的思路。比如,用年轻人喜欢的方式,拍摄船山先生日常生活中的闪光点,把船山先生的故事拆成100集单元剧,从“永不投降的爱国者”这样的人设入手,“草堂里的思想巨人”“明朝高考更内卷”“大明公务员的最后一班岗”“宁死不留辫子的硬汉”等等,15秒一个反转,30秒一个冲突,45秒一个高潮,最后10秒再留个悬念。每集三五分钟,不说教,不煽情,以高密度、快节奏、多细节铺陈故事,每集结尾加个“船山小课堂”,用他的金句点题,做成爆款短视频系列,适合手机传播。

传播船山思想,弘扬包括湖湘文化在内的中华优秀文化,不是一个人或某个单位的事情,而是全体中国人的事情。无论是电影、电视或微短剧等新媒体形式,我都盼望有远见、有实力、有担当的投资方满怀信心地投入其中,我愿竭尽所能,贡献自己的光和热。

春歌:我在阅读《王船山》过程中,发现书中有不少地方出现大段大段文言文或准文言文。四卷本小说本来就很厚重,一般读者望而生畏。目前许多经典小说也常常用三分钟的短视频来介绍,您为什么要逆势而为,有什么特别的用意吗?在人工智能时代,您对自己的创作有过焦虑吗?您能给碎片化时代的广大读者、特别是青少年提点阅读建议吗?

聂茂:这样做,至少有三种考虑:一是让读者感受原汁原味的历史情境与生活氛围;二是向极具辨识的写作高度发出挑战,目前还没有任何一部历史小说是用这种方式书写的;三是重振汉语的“雅正之美”。这种逆势而行,也与船山先生的言行、志趣和学术品格相一致。

说到AI时代,我一点不焦虑。人工“智能”与人脑“智慧”是两回事。“人工智能”是“技术”,不是“脑力”劳动,仍属于“体力”而非“智力”,它可以在某些方面提供帮助,提高工作效率。但它做出来的“作品”千人一面,缺乏温度和情感,技术痕迹和机械格式非常明显。一流的创作需要灵感,更需要“智慧”和“智力”。真正具有竞争力和创造力的精神产品是AI技术永远也学不会的。

碎片化时代,美好的阅读就是最好的“强力胶”。切记:“流行与速朽同行,浅阅读与无营养相配。”我建议大家除了读纸质版经典原著外,还要读一些有挑战难度的“大部头”,且多读几遍。你慢下来,一字一句地读。经过“含英咀华”和“细嚼慢咽”,你会感受书中的每一个细节变化、每一行语言节奏、每一种情绪爆点,像花儿在你的凝视中缓缓绽放。你能嗅到周身的芬芳,看见落日的美好,体味世间的繁华与苍凉。坚持每天读几页,你翻书的声音随着黄昏的心跳与书中的远方叠在一起,你会不知不觉,过滤文化垃圾,清理精神污泥,疏通情绪堵塞,最终拥有真正的诗意人生。

受访作者简介

聂茂:男,湖南祁东县人。作家,诗人,文学评论家。中南大学文科二级教授、博士生导师。出版著作数十种,多部作品被译介到国外。

网址:“文化观察”专栏 | 吃五谷杂粮,有七情六欲——长篇历史小说《王船山》作者聂茂访谈 https://klqsh.com/news/view/269397

相关内容

历史小说的文学品格——谈聂茂长篇小说《王船山》日月其迈:山西文化名人访谈录

《当代》揭晓2024 年度长篇小说五佳

七里山塘:将苏州人的文化历史融进生活

历史名人励志小故事(通用22篇)

中国历史常识文化大全5000题(十)

历史文化

中华文化普及丛书:中国历史读本

中国古都历史文化解读

平谷历史文化讲座:从曹擢新到王二奶奶的文化传承之路