专访|王耘:宗教对还俗的宽许程度与社会对出家的宽许程度成正比

信用修复机制允许有过失但已经改正的人有机会恢复信用,体现了制度的宽容与进步性。 #生活知识# #社会生活# #社会信用体系#

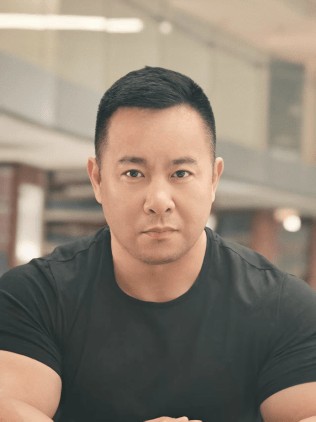

王耘,苏州大学文学院特聘教授,主要研究方向为中国美学史、佛教美学、建筑美学等。近日,王耘老师出版了非虚构作品《还俗——在伽蓝与尘世之间》,围绕“还俗”的问题,他既采访了多位已经还俗的僧人和比丘尼,请他们讲述还俗前后的经历和想法,也采访了僧团内部的出家人、僧团外围的居士和佛教文化的相关学者,谈他们如何看待“还俗”,作为佛教文化的亲历者,作者说,他对于“还俗”,价值中立。这本新作旨在对这一社会现象做出客观的叙述和有限的呈现。澎湃新闻就新书及“还俗”的相关话题专访了王耘老师。

王耘

澎湃新闻:您最初是怎么想到要做这样一个非虚构主题的?是否考虑过这个话题可能的敏感性?

王耘:最早与佛教结缘,是在2002年,还在复旦读书,多半是自学。当时学佛的主要动机是探讨佛教义理中的哲思,文献库集中于原始佛教以及唯识学经典。2004年毕业,大概2016年左右,通过佛学院,才一点一点接触到了僧团的现实生活。最初是想写一本《出家》的,出于好奇,急于了解他们为什么会出家。一个人亲近善缘、信仰佛教,与剃度出家究竟有别,他们是怎么做到的?怎么敢?我采访过许多僧侣,他们的答案通常会植入一种作为拯救者的宏大叙事,带有隐喻性质的英雄主义色彩,以很抽象的方式描述历史。

我不满足。这可能是基于我的“偏执”——面对历史,我更关注那些具体的个别的细节。总体印象多来自“事后”逻辑,对“既成事实”的解释。我更迷恋“弱者”的微光,经常会想起卖火柴的小女孩,她不是英雄,没有超能力,无法上天入地,出离生死,盗取天火,她只是划了三根火柴而已,却真实地照亮并温暖了世间无数的凄惶。

于是,一个模糊不清的主题逐渐有了雏形——“还俗”。之所以想要呈现这个太容易被忽略、被遗忘、被排除在外、一笔带过的群落,是因为他们脆弱、不堪一击、不值一提。在他们的身上,迟疑、摇摆、迂回的脉络理不清道不明。他们为什么甘愿回到平凡,只留下背影?

事实上,《还俗》中各种人物的表述本身就充满了矛盾,反差巨大,彼此之间的态度针锋相对。我刻意保留了这些冲突——正是这些冲突,使我们陷入沉思。

我并不觉得这个话题敏感,知识的累积并不会让话题敏感,让话题敏感的是立场的选择。不过它可能比较小众,关心这个话题的读者毕竟是少数。

澎湃新闻:在您接触过的还俗僧众中,还俗的主要原因包括哪些?从书中大致可以看到经济原因、父母羁绊、对寺院及信仰的想法改变等等,据您观察是否存在特定原因对应特定年龄段或特定人群的某些规律性呢?

王耘:我原以为我会找到原因的,因为我希望找到原因,我是奔着原因去的,哪怕不是所有的原因,也应该有某种主要的原因。可如今,我不这么以为,也不这么希望了。种子发芽长出枝条和花朵,花朵结出果实,种子为什么发芽长出枝条和花朵,花朵又为什么结出果实?种子有种子的秘密,枝条有枝条的历史,花朵有花朵的隐私,果实有果实的心事,就像风一定会吹拂那些命中注定会被吹拂的树叶,现在,我宁愿自己是一个站在树下的人,接受这莫名的尘世。《还俗》里有位“灿烂哥”,他总爱笑,笑起来,像斑驳的阳光一样美好。问他为什么笑?为什么不哭?这没有必要,看到他笑,分享见证他的欢喜,就好。

澎湃新闻:您谈到,在今天的环境下,还俗的道德焦虑感和精神压迫感正在逐步减弱,从书中采访的法师们对还俗的态度看也确实都非常“宽许”,但具体到个人的话,您觉得大部分还俗者对于自己的还俗是否能够自洽?用您的比喻来说,是觉得自己像“逃兵”的比较多还是觉得自己只是“提前下车的乘客”的比较多?

王耘:还俗作为社会现象,自古有之,并不是稀奇古怪罕见之事。关于它的“文案”层出不穷。如果把世间看成战场,才会有兵变,有逃得了逃不了的将士;如果把人生当作远航,才会有乘客,来来去去,有人上车有人下车。

形成这些“文案”的前提之一在于确定,究竟把“还俗”视为私人问题还是社会问题,正如究竟把“出家”视为私人问题还是社会问题。当一个人出不出家业已成为一个私人问题的时候,一个人还不还俗也必然只是一个私人问题;当一个人出不出家不只是一个私人问题的时候,一个人还不还俗也便不只是一个私人问题。如果只是私人问题,那么出家大概和Cosplay差不多,还俗不过是提前摘下了角色扮演的面具;如果不只是私人问题,那么出家就是有责任的,僧侣必须承担社会义务,还俗相当于自行解除了这一社会义务。

在中国古代文化中,宗教生活是平常的、轻松的、淡泊的、松弛的,它调配了人生的况味,接近于审美,至今不曾大变。还俗的道德焦虑感和精神压迫感并不来自教团内部组织的鞭策,而往往取乎社会之于宗教作为整体之“身份”政治的认知。出家构成了组织之于私人的建构性,还俗强调私人优先于组织的自由度,二者一张一弛,实可谓宗教从业者生活的节奏——宗教“宽许”而不严禁还俗的程度,与社会“宽许”而不严禁出家的程度成正比。

澎湃新闻:比较值得注意的一点是,在您的采访对象中,有不少人并不把自己的还俗视为放弃信仰,而是视为调整践行信仰的方式,甚至是修行的进阶,我们该如何来理解这种现象呢?从这个角度来说,您认为“还俗”到底应该以实际的社会身份的改变来界定还是以是否放弃信仰来界定?

王耘:佛教讲求戒、定、慧三学。持“戒”是僧侣的特长——剃度、素食、独身,在家人做到局部做不到全部,出家人做到全部,受到尊奉,合情合理。不过,就“定”、“慧”而言,非为僧侣所独享。在修行层面,中国历代文人居士同样可以保有高阶的入定工夫和深层的教观智慧,不输僧侣。佛教文化,很有可能成为文人居士修行方式中的一种资粮。质言之,出家与在家之间,并不存在某种不可逾越的鸿沟、界限和落差,如同彼岸与此岸之间,相即而圆融。

《还俗》所采访的五位还俗者中,圆寂者无算,其他四位的共性在于,他们都不认为自己放弃了信仰,而坚信自己正在实践更为切实的修行乃至更为纯粹的信仰。这是一种逃避现实的借口和托辞,还是一种真实存在的彻悟和超越?借口和托辞是就“戒”而言的,是就社会批判而言的;彻悟和超越是就“定”、“慧”而言的,是就个人身心而言的——一个人舍戒不能说明和证实他有更高深的定慧;一个人舍戒也就不能限制和阻止他追求更高深的定慧。无论如何,还俗者当下放弃的只是身份,是不是同时也放弃了信仰,只能交由他自己和时间来作答。

澎湃新闻:在几位法师的采访中看到,他们都认为谈还俗要回到出家的“发心”也即出家的原因去看,是不是因为考学失利、婚恋失败等世俗挫折的原因走入佛门的人更易因为时过境迁而舍戒还俗?

王耘:所谓强调“发心”,讲的是根基,是来路,是起点,是“出身决定论”者主张“知人论世”、“原罪”说、弗洛伊德精神分析向“上”追溯的“影子”。一个人究竟是因挫败感心灰意冷求安慰遁入空门,还是因拯救欲、自我解脱和觉醒、英雄主义情结、修行的方便乃至发家致富的谋略规划披上袈裟,以局外人来旁观,看不出区别。时间是“忘情水”,也是“催化剂”,“历史”在进化的同时,也会耗散和退化,包括曾经的凌云志。就其自我而言,“发心”固然重要,但同时也要关注日后具体的某一个人能否适应僧团的集体生活。“还俗”的理由千千万,“不还俗”不可或缺的条件却是出家人信任僧团,对僧团充满依赖感。个人现象看上去是突发事件,实则与长期以来不止于“发心”的生活习性、成本、区间、环境有关。

澎湃新闻:我还注意到书中多位采访对象都谈到,由于女性出家的障碍更大、代价更高,因而发心更彻底,反而还俗的概率比较低,您觉得是这样吗?您怎么看这种因果关系的描述?

王耘:早在《还俗》搜集资料前,晚至《还俗》成书出版后,各种读者反馈里,讨论频率最高、印象最深、影响最大的就是书中的“法娟”。我有一个个人的“非主流”观点,即佛教发展的历史逻辑是其越来越趋向于崇尚“女性”叙事,一如其越来越趋向于塑造“审美”意境。针对历史文本,我发表了一些论文,指出佛教教义本身具有浓厚的女性化色彩。至于当下,《还俗》提供过一个数据库,证实了起码就福建这样一个佛教大省而言,比丘尼新近出家的增量超过了男性。

比丘尼还俗的几率低,无法用私人成本、代价来计算,而主要与比丘尼僧团的管理制度有关。比丘尼关于持戒的日常要求远较比丘苛刻,她们的组织纪律性更详尽、高效、严密。与之相应,比丘尼也更易于受到信徒的接纳、崇拜和供养。

澎湃新闻:在书中可以明显感觉到您对于信仰佛教的高学历人群的关注,您问过多位采访对象觉得学历、教育与出家、还俗之间的相关性,那到现阶段,您自己对此有一个基本的看法或者结论了吗?在采访中,可心法师谈到,这个群体需要老师的精英化,需要能够摄受他们的师傅,您觉得这个是问题的关键所在吗?

王耘:《还俗》中所采访的对象,并不以学历预设、划分阵营。这本书中既采样了出家前从北大、清华、中科院毕业的高分子数学、流体力学、纳米材料方面的博士、博士后群体,也探访了少年学业受阻以致失学,走投无路、四处奔波碰壁、历尽艰辛、游走于社会底层的从业者。僧侣究竟应当是天之骄子振聋发聩引领众生之精神境界的社会精英,还是曾因天灾人祸如黄河泛滥流离失所食不果腹被遗弃在庙门前靠唱念做打糊口的穷苦百姓,书中自有矛盾重重相互抵牾的表述。

今天,学历教育与知识累积已然没有绝对的匹配关系。单就“老师”而言,虽然可心师要求老师再精英化,但王如风不仅是一名自考生,更重要的是,他热爱自学。蓝智萍、吴小龙莫不如此。事实上,据我对现实生活中的可心师的了解,她在无数光环下远赴加拿大留学,是一位非常朴实无华、谦恭有礼的比丘尼,她本人何尝不就是一位令人尊敬的老师,而她的智慧同样来自于她亲身的精进修为体验以及她内心的矢志不渝、一往无前。

澎湃新闻:之前柳智宇的还俗以及他还俗后的生活曾经引起大众的广泛关注和讨论,您认为像他这样的话题性人物的出家和还俗会对相关人群有辐射作用么?

王耘:没有,起码我认识的人里没有。如果一位僧人听到别人还俗自己就跟着去还俗,就像他看了《还俗》也想还俗,那么,他的信仰显然不够坚定。出家、还俗,对个人而言,是十分重大的决定,需要深思熟虑,慎之又慎,一般不会草率了事。

澎湃新闻:您在书中也谈到了,还俗之后,大家都要面对如何重新适应世俗生活的问题,以您的观察,这种重新适应主要会出现哪些方面的困难?还俗者再度进入社会,职业发展分布集中吗?他们是否刻意回避从事跟佛教相关的工作呢?

王耘:据我所知,僧侣还俗后,基本上会围绕佛教,做与佛教文化传播相关的工作。他们熟悉寺院运作的制度、程序,在这里,他们更易于找到新的开始,而不至于要面对一个完全陌生的环境。例如去给寺院开车,在周边市场卖香烛,做心理咨询师,开禅修营,传播民间信仰,都是常见的选择。不可一概而论,主要是看个人的具体情况。当然,也有完全脱离佛教圈,换一座城市,做与佛教无关的工作的,这需要事先具备相应的工作能力。

网址:专访|王耘:宗教对还俗的宽许程度与社会对出家的宽许程度成正比 https://klqsh.com/news/view/270827

相关内容

专访许林田:传承人身上的温度是我记录工作的原动力5本名人传记,拓宽你人生的宽度

对话精英:100位商业领袖的深度访谈集

自然光的魔力:提升家居舒适度与宽敞感的照明技巧

人生哲学:学会宽容与积极应对生活

娃哈哈的下一步,或许藏在这篇专访里

王安石为教训苏轼,出一个上联,结果成了千古绝对,至今无人能对

深度解析:中国人的风俗,到底都是怎么来的?

家庭宽带500兆是否能正常满足

千百年来,许多伟大的故事和诗歌都与旅游有关